Алюминий какое это вещество: Алюминий — Википедия

alexxlab | 02.04.2020 | 0 | Разное

Алюминий. Химия алюминия и его соединений

1. Положение алюминия в периодической системе химических элементов

2. Электронное строение алюминия

3. Физические свойства

4. Нахождение в природе

5. Способы получения

6. Качественные реакции

7. Химические свойства

7.1. Взаимодействие с простыми веществами

7.1.1. Взаимодействие с галогенами

7.1.2. Взаимодействие с серой

7.1.3. Взаимодействие с фосфором

7.1.4. Взаимодействие с азотом

7.1.5. Взаимодействие с углеродом

7.1.6. Горение

7.2. Взаимодействие со сложными веществами

7.2.1. Взаимодействие с водой

7.2.2. Взаимодействие с минеральными кислотами

7.2.3. Взаимодействие с серной кислотой

7.2.4. Взаимодействие с азотной кислотой

7.2.5. Взаимодействие с щелочами

7.2.6. Взаимодействие с окислителями

Оксид алюминия

1. Способы получения

2. Химические свойства

2.1. Взаимодействие с основными оксидами

2.3. Взаимодействие с водой

2.4. Взаимодействие с кислотными оксидами

2.5. Взаимодействие с кислотами

2.6. Взаимодействие с восстановителями

2.7. Вытеснение более летучих оксидов из солей

Гидроксид алюминия

1. Способы получения

2. Химические свойства

2.1. Взаимодействие с кислотами

2.2. Взаимодействие с кислотными оксидами

2.3. Взаимодействие с щелочами

2.4. Разложение при нагревании

Соли алюминия

Бинарные соединения алюминия

Алюминий

Положение в периодической системе химических элементов

Алюминий расположены в главной подгруппе III группы (или в 13 группе в современной форме ПСХЭ) и в третьем периоде периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.

Электронное строение алюминия и свойства

Электронная конфигурация алюминия в основном состоянии:

+13Al 1s2 2s22p63s23p1 1s  2s

2s  2p

2p  3s

3s  3p

3p

Электронная конфигурация алюминия в возбужденном состоянии:

+13Al* 1s22s22p63s13p2 1s  2s

2s  2p

2p

3p

3p

Алюминий проявляет парамагнитные свойства. Алюминий на воздухе быстро образует прочные оксидные плёнки, защищающие поверхность от дальнейшего взаимодействия, поэтому устойчив к коррозии.

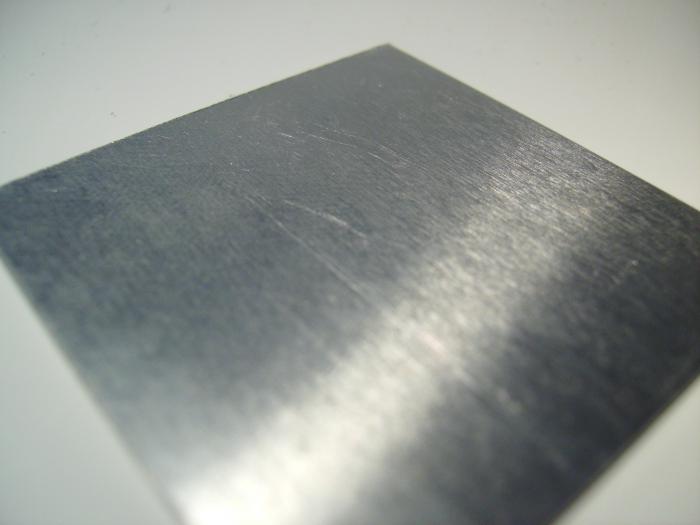

Физические свойства

Алюминий – лёгкий металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Обладает высокой тепло- и электропроводностью.

Температура плавления 660оС, температура кипения 1450оС, плотность алюминия 2,7 г/см3.

Нахождение в природе

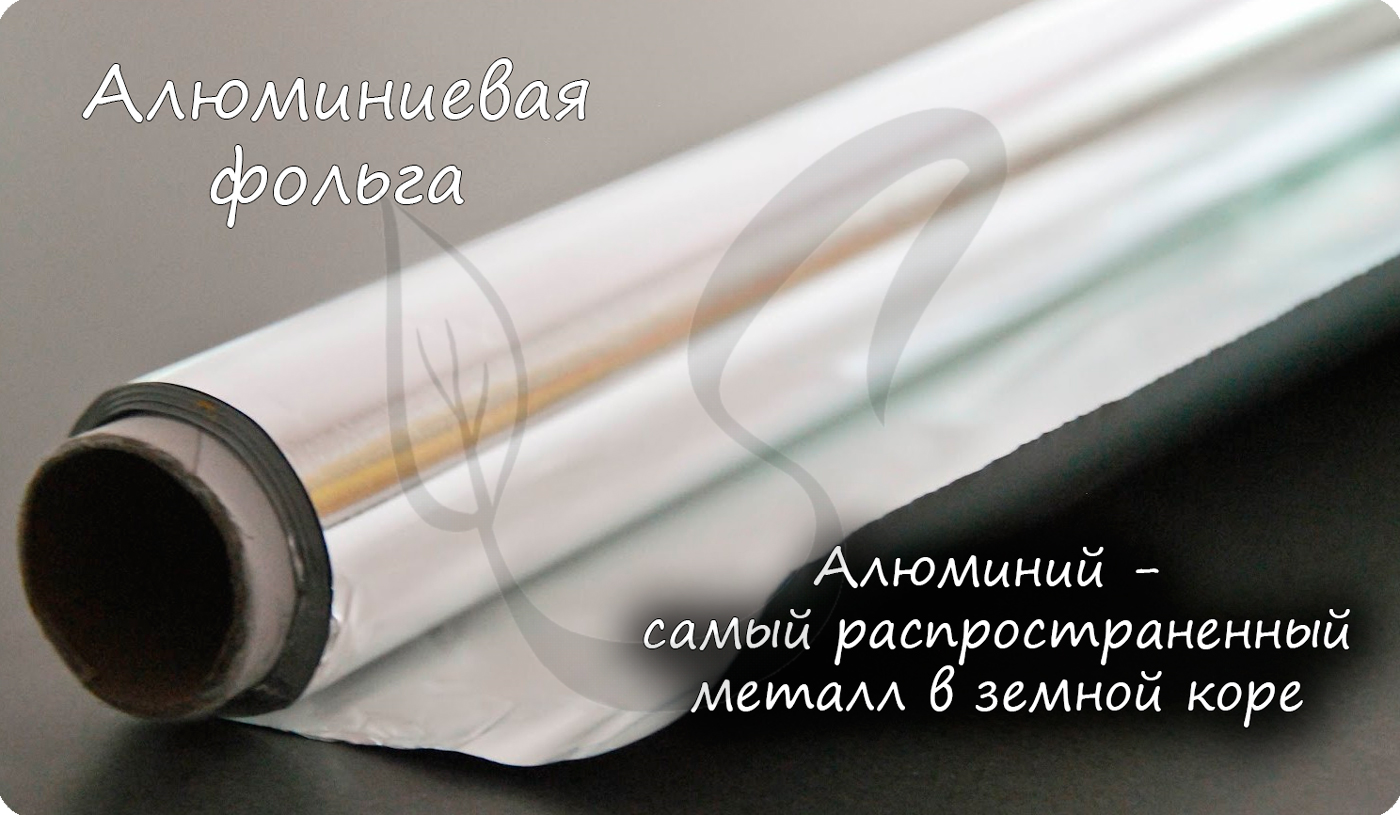

Алюминий — самый распространенный металл в природе, и 3-й по распространенности среди всех элементов (после кислорода и кремния). Содержание в земной коре — около 8%.

В природе алюминий встречается в виде соединений:

Бокситы Al2O3 · H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3) — гидрат оксида алюминия

Корунд Al2O3. Красный корунд называют рубином, синий корунд называют сапфиром.

Способы получения

Алюминий образует прочную химическую связь с кислородом. Поэтому традиционные способы получения алюминия восстановлением из оксида протекают требуют больших затрат энергии. Для промышленного получения алюминия используют процесс Холла-Эру. Для понижения температуры плавления оксид алюминия растворяют в расплавленном криолите

Al2O3 → Al3+ + AlO33-

На катоде происходит восстановление ионов алюминия:

Катод: Al3+ +3e → Al0

На аноде происходит окисление алюминат-ионов:

Анод: 4AlO33- — 12e → 2Al2O3 + 3O2

Суммарное уравнение электролиза расплава оксида алюминия:

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Лабораторный способ получения алюминия заключается в восстановлении алюминия из безводного хлорида алюминия металлическим калием:

AlCl3 + 3K → 4Al + 3KClКачественные реакции

Качественная реакция на ионы алюминия — взаимодействие избытка солей алюминия с щелочами. При этом образуется белый аморфный осадок гидроксида алюминия.

Например, хлорид алюминия взаимодействует с гидроксидом натрия:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

При дальнейшем добавлении щелочи амфотерный гидроксид алюминия растворяется с образованием тетрагидроксоалюмината:

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]

Обратите внимание, если мы поместим соль алюминия в избыток раствора щелочи

AlCl3 + 4NaOH = Na[Al(OH)4] + 3NaCl

Соли алюминия можно обнаружить с помощью водного раствора аммиака. При взаимодействии растворимых солей алюминия с водным раствором аммиака также выпадает полупрозрачный студенистый осадок гидроксида алюминия.

AlCl3 + 3NH3·H2O = Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3·H2O = Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

Видеоопыт взаимодействия раствора хлорида алюминия с раствором аммиака можно посмотреть здесь.

Химические свойства

1. Алюминий – сильный восстановитель. Поэтому он реагирует со многими неметаллами.

1.1. Алюминий реагируют с галогенами с образованием галогенидов:

2Al + 3I2 → 2AlI3

1.2. Алюминий реагирует с серой с образованием сульфидов:

2Al + 3S → Al2S3

1.3. Алюминий реагируют с фосфором . При этом образуются бинарные соединения — фосфиды:

Al + P → AlP

1.4. С азотом алюминий реагирует при нагревании до 1000оС с образованием нитрида:

2Al +N2 → 2AlN

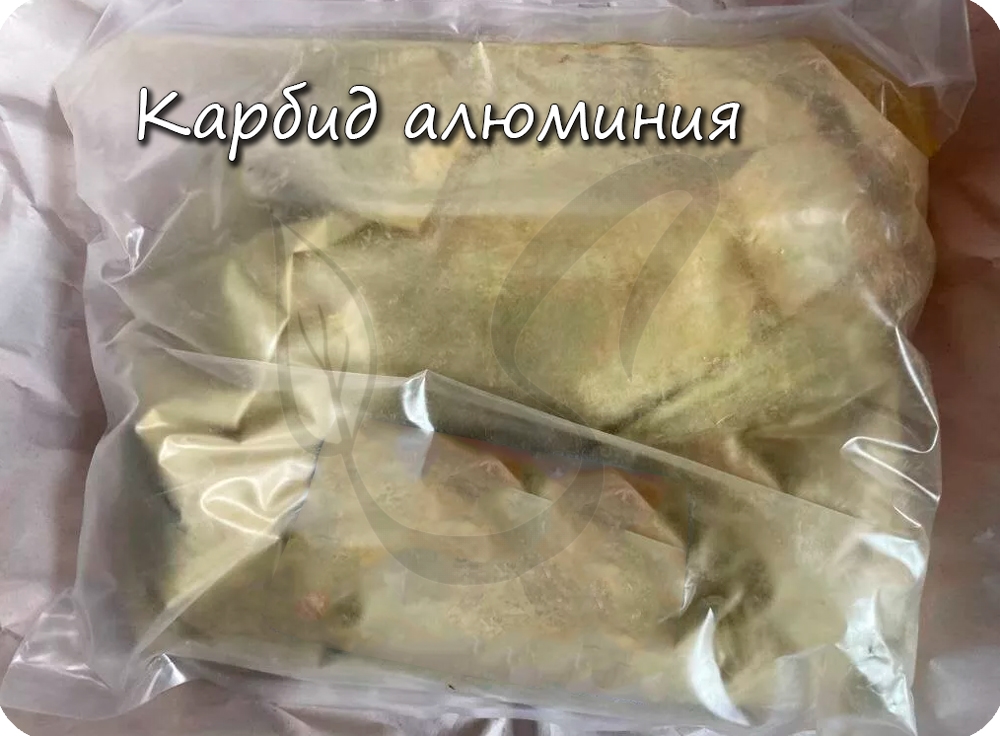

1.5. Алюминий реагирует с углеродом с образованием карбида алюминия:

4Al + 3C → Al

1.6. Алюминий взаимодействует с кислородом с образованием оксида:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Видеоопыт взаимодействия алюминия с кислородом воздуха (горение алюминия на воздухе) можно посмотреть здесь.

2. Алюминий взаимодействует со сложными веществами:

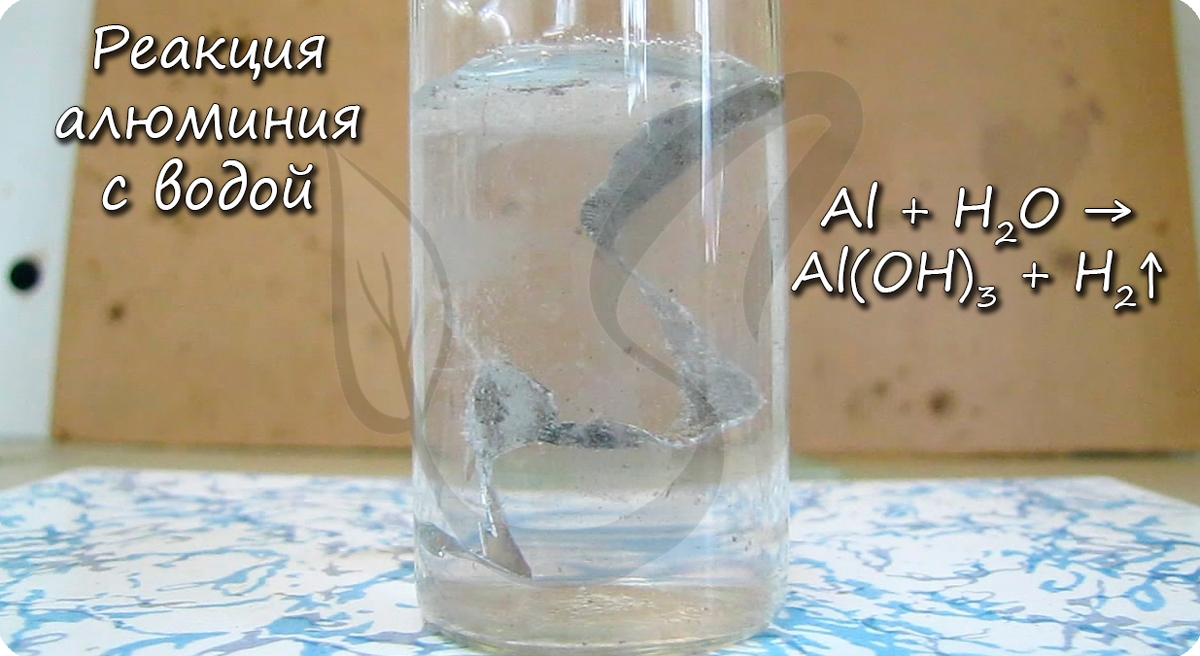

2.1. Реагирует ли алюминий с водой? Ответ на этот вопрос вы без труда найдете, если покопаетесь немного в своей памяти. Наверняка хотя бы раз в жизни вы встречались с алюминиевыми кастрюлями или алюминиевыми столовыми приборами. Такой вопрос я любил задавать студентам на экзаменах. Что самое удивительное, ответы я получал разные — у кого-то алюминий таки реагировал с водой. И очень, очень многие сдавались после вопроса: «Может быть, алюминий реагирует с водой при нагревании?» При нагревании алюминий реагировал с водой уже у половины респондентов))

Тем не менее, несложно понять, что алюминий все-таки с водой в обычных условиях (да и при нагревании) не взаимодействует. И мы уже упоминали, почему: из-за образования оксидной пленки. А вот если алюминий очистить от оксидной пленки (например, амальгамировать), то он будет взаимодействовать с водой очень активно с образованием гидроксида алюминия и водорода:

2Al0 + 6H2+O → 2Al+3(OH)3 + 3H20

Амальгаму алюминия можно получить, выдержав кусочки алюминия в растворе хлорида ртути (II):

3HgCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Hg

Видеоопыт взаимодействия амальгамы алюминия с водой можно посмотреть здесь.

2.2. Алюминий взаимодействуют с минеральными кислотами (с соляной, фосфорной и разбавленной серной кислотой) со взрывом. При этом образуются соль и водород.

Например, алюминий бурно реагирует с соляной кислотой:

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑

2.3. При обычных условиях алюминий не реагирует с концентрированной серной кислотой из-за пассивации – образования плотной оксидной пленки. При нагревании реакция идет, образуются оксид серы (IV), сульфат алюминия и вода:

2Al + 6H2SO4(конц.) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2.4. Алюминий не реагирует с концентрированной азотной кислотой также из-за пассивации.

С разбавленной азотной кислотой алюминий реагирует с образованием молекулярного азота:

10Al + 36HNO3 (разб) → 3N2 + 10Al(NO3)3 + 18H2O

При взаимодействии алюминия в виде порошка с очень разбавленной азотной кислотой может образоваться нитрат аммония:

8Al + 30HNO3(оч.разб.) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

2.5. Алюминий – амфотерный металл, поэтому он взаимодействует с щелочами. При взаимодействии алюминия с раствором щелочи образуется тетрагидроксоалюминат и водород:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 ↑

Видеоопыт взаимодействия алюминия со щелочью и водой можно посмотреть здесь.

Алюминий реагирует с расплавом щелочи с образованием алюмината и водорода:

2Al + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2 ↑

Эту же реакцию можно записать в другом виде (в ЕГЭ рекомендую записывать реакцию именно в таком виде):

2Al + 6NaOH → NaAlO2 + 3H2↑ + Na2O

2.6. Алюминий восстанавливает менее активные металлы из оксидов. Процесс восстановления металлов из оксидов называется алюмотермия.

Например, алюминий вытесняет медь из оксида меди (II). Реакция очень экзотермическая:

2Al + 3CuO → 3Cu + Al2O3

Еще пример: алюминий восстанавливает железо из железной окалины, оксида железа (II, III):

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Восстановительные свойства алюминия также проявляются при взаимодействии его с сильными окислителями: пероксидом натрия, нитратами и нитритами в щелочной среде, перманганатами, соединениями хрома (VI):

2Al + 3Na2O2 → 2NaAlO2 + 2Na2O

8Al + 3KNO3 + 5KOH + 18H2O → 8K[Al(OH)4] + 3NH3

10Al + 6KMnO4 + 24H2SO4 → 5Al2(SO4)3 + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 24H2O

2Al + NaNO2 + NaOH + 5H2O → 2Na[Al(OH)4] + NH3

Al + 3KMnO4 + 4KOH → 3K2MnO4 + K[Al(OH)4]

4Al + K2Cr2O7 → 2Cr + 2KAlO2 + Al2O3

Оксид алюминия

Способы получения

Оксид алюминия можно получить различными методами:

1. Горением алюминия на воздухе:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

2. Разложением гидроксида алюминия при нагревании:

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

3. Оксид алюминия можно получить разложением нитрата алюминия:

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

Химические свойства

Оксид алюминия — типичный амфотерный оксид. Взаимодействует с кислотными и основными оксидами, кислотами, щелочами.

1. При взаимодействии оксида алюминия с основными оксидами образуются соли-алюминаты.

Например, оксид алюминия взаимодействует с оксидом натрия:

Na2O + Al2O3 → 2NaAlO2

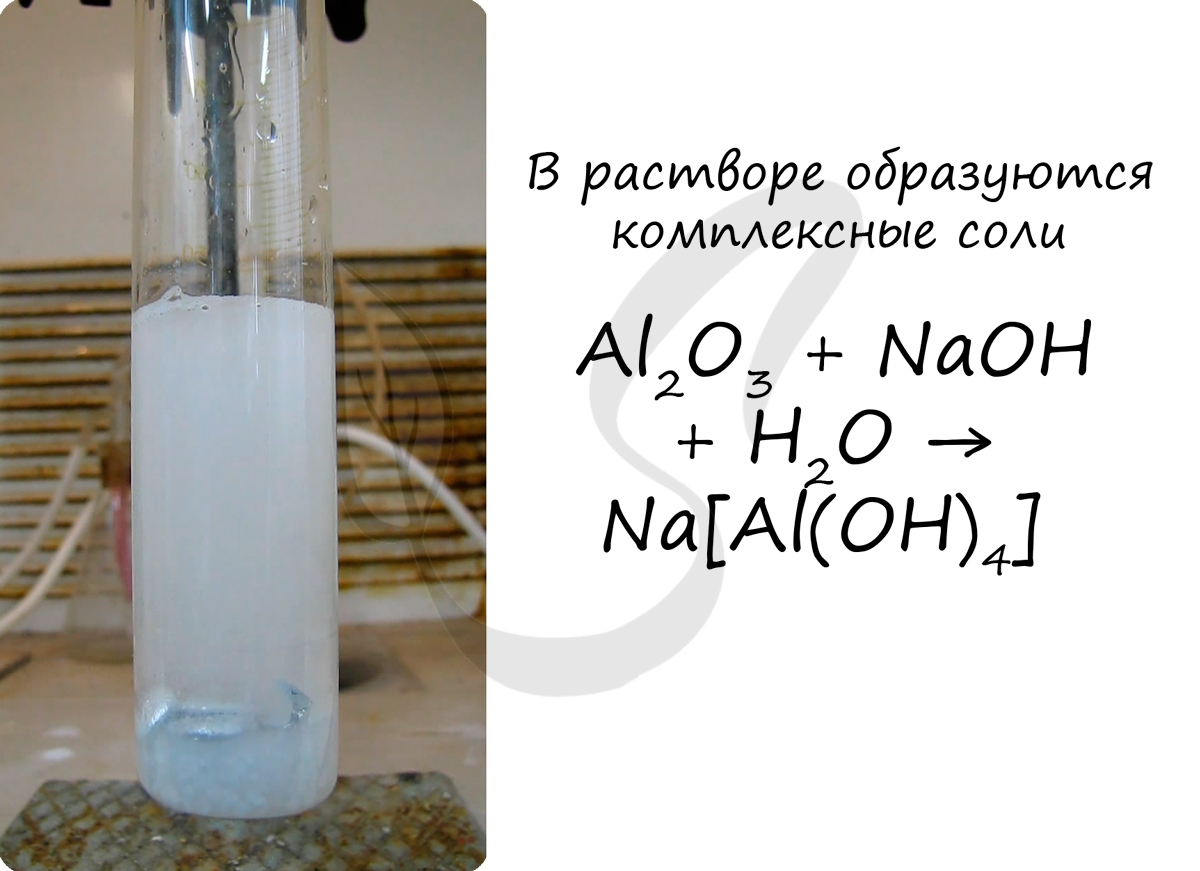

2. Оксид алюминия взаимодействует с растворимыми основаниями (щелочами). При этом в расплаве образуются соли—алюминаты, а в растворе – комплексные соли. При этом оксид алюминия проявляет кислотные свойства.

Например, оксид алюминия взаимодействует с гидроксидом натрия в расплаве с образованием алюмината натрия и воды:

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

Оксид алюминия растворяется в избытке щелочи с образованием тетрагидроксоалюмината:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

3. Оксид алюминия не взаимодействует с водой.

4. Оксид алюминия взаимодействует с кислотными оксидами (сильных кислот). При этом образуются соли алюминия. При этом оксид алюминия проявляет основные свойства.

Например, оксид алюминия взаимодействует с оксидом серы (VI) с образованием сульфата алюминия:

Al2O3 + 3SO3 → Al2(SO4)3

5. Оксид алюминия взаимодействует с растворимыми кислотами с образованием средних и кислых солей.

Например, оксид алюминия реагирует с серной кислотой:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

6. Оксид алюминия проявляет слабые окислительные свойства.

Например, оксид алюминия реагирует с гидридом кальция с образованием алюминия, водорода и оксида кальция:

Al2O3 + 3CaH2 → 3CaO + 2Al + 3H2

Электрический ток восстанавливает алюминий из оксида (производство алюминия):

2Al2O3 → 4Al + 3O2

7. Оксид алюминия — твердый, нелетучий. А следовательно, он вытесняет более летучие оксиды (как правило, углекислый газ) из солей при сплавлении.

Например, из карбоната натрия:

Al2O3 + Na2CO3 → 2NaAlO2 + CO2

Гидроксид алюминия

Способы получения

1. Гидроксид алюминия можно получить действием раствора аммиака на соли алюминия.

Например, хлорид алюминия реагирует с водным раствором аммиака с образованием гидроксида алюминия и хлорида аммония:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3NH4Cl

2. Пропусканием углекислого газа, сернистого газа или сероводорода через раствор тетрагидроксоалюмината натрия:

Na[Al(OH)4] + СО2 = Al(OH)3 + NaНCO3

Чтобы понять, как протекает эта реакция, можно использовать несложный прием: мысленно разбить сложное вещество Na[Al(OH)4] на составные части: NaOH и Al(OH)3. Далее мы определяем, как реагирует углекислый газ с каждым из этих веществ, и записываем продукты их взаимодействия. Т.к. Al(OH)3 не реагирует с СО2, то мы записываем справа Al(OH)3 без изменения.

3. Гидроксид алюминия можно получить действием недостатка щелочи на избыток соли алюминия.

Например, хлорид алюминия реагирует с недостатком гидроксида калия с образованием гидроксида алюминия и хлорида калия:

AlCl3 + 3KOH(недост) = Al(OH)3↓+ 3KCl

4. Также гидроксид алюминия образуется при взаимодействии растворимых солей алюминия с растворимыми карбонатами, сульфитами и сульфидами. Сульфиды, карбонаты и сульфиты алюминия необратимо гидролизуются в водном растворе.

Например: бромид алюминия реагирует с карбонатом натрия. При этом выпадает осадок гидроксида алюминия, выделяется углекислый газ и образуется бромид натрия:

2AlBr3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3↓ + CO2↑ + 6NaBr

Хлорид алюминия реагирует с сульфидом натрия с образованием гидроксида алюминия, сероводорода и хлорида натрия:

2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S↑ + 6NaCl

Химические свойства

1. Гидроксид алюминия реагирует с растворимыми кислотами. При этом образуются средние или кислые соли, в зависимости от соотношения реагентов и типа соли.

Например, гидроксид алюминия взаимодействует с азотной кислотой с образованием нитрата алюминия:

Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Al(OH)3 + 3HBr → AlBr3 + 3H2O

2. Гидроксид алюминия взаимодействует с кислотными оксидами сильных кислот.

Например, гидроксид алюминия взаимодействует с оксидом серы (VI) с образованием сульфата алюминия:

2Al(OH)3 + 3SO3 → Al2(SO4)3 + 3H2O

3. Гидроксид алюминия взаимодействует с растворимыми основаниями (щелочами). При этом в расплаве образуются соли—алюминаты, а в растворе – комплексные соли. При этом гидроксид алюминия проявляет кислотные свойства.

Например, гидроксид алюминия взаимодействует с гидроксидом калия в расплаве с образованием алюмината калия и воды:

2KOH + Al(OH)3 → 2KAlO2 + 2H2O

Гидроксид алюминия растворяется в избытке щелочи с образованием тетрагидроксоалюмината:

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

4. Гидроксид алюминия разлагается при нагревании:

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

Видеоопыт взаимодействия гидроксида алюминия с соляной кислотой и щелочами (амфотерные свойства гидроксида алюминия) можно посмотреть здесь.

Соли алюминия

Нитрат и сульфат алюминия

Нитрат алюминия при нагревании разлагается на оксид алюминия, оксид азота (IV) и кислород:

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

Сульфат алюминия при сильном нагревании разлагается аналогично — на оксид алюминия, сернистый газ и кислород:

2Al2(SO4)3 → 2Al2O3 + 6SO2 + 3O2

Комплексные соли алюминия

Для описания свойств комплексных солей алюминия — гидроксоалюминатов, удобно использоваться следующий прием: мысленно разбейте тетрагидроксоалюминат на две отдельные молекулы — гидроксид алюминия и гидроксид щелочного металла.

Например, тетрагидроксоалюминат натрия разбиваем на гидроксид алюминия и гидроксид натрия:

Na[Al(OH)4] разбиваем на NaOH и Al(OH)3

Свойства всего комплекса можно определять, как свойства этих отдельных соединений.

Таким образом, гидроксокомплексы алюминия реагируют с кислотными оксидами.

Например, гидроксокомплекс разрушается под действием избытка углекислого газа. При этом с СО2 реагирует NaOH с образованием кислой соли (при избытке СО2), а амфотерный гидроксид алюминия не реагирует с углекислым газом, следовательно, просто выпадает в осадок:

Na[Al(OH)4] + CO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

Аналогично тетрагидроксоалюминат калия реагирует с углекислым газом:

K[Al(OH)4] + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3

По такому же принципу тетрагидроксоалюминаты реагирует с сернистым газом SO2:

Na[Al(OH)4] + SO2 → Al(OH)3↓ + NaHSO3

K[Al(OH)4] + SO2 → Al(OH)3 + KHSO3

А вот под действием избытка сильной кислоты осадок не выпадает, т.к. амфотерный гидроксид алюминия реагирует с сильными кислотами.

Например, с соляной кислотой:

Na[Al(OH)4] + 4HCl(избыток) → NaCl + AlCl3 + 4H2O

Правда, под действием небольшого количества (недостатка) сильной кислоты осадок все-таки выпадет, для растворения гидроксида алюминия кислоты не будет хватать:

Na[Al(OH)4] + НCl(недостаток) → Al(OH)3↓ + NaCl + H2O

Аналогично с недостатком азотной кислоты выпадает гидроксид алюминия:

Na[Al(OH)4] + HNO3(недостаток) → Al(OH)3↓ + NaNO3 + H2O

Комплекс разрушается при взаимодействии с хлорной водой (водным раствором хлора) Cl2:

2Na[Al(OH)4] + Cl2 → 2Al(OH)3↓ + NaCl + NaClO

При этом хлор диспропорционирует.

Также комплекс может прореагировать с избытком хлорида алюминия. При этом выпадает осадок гидроксида алюминия:

AlCl3 + 3Na[Al(OH)4] → 4Al(OH)3↓ + 3NaCl

Если выпарить воду из раствора комплексной соли и нагреть образующееся вещество, то останется обычная соль-алюминат:

Na[Al(OH)4] → NaAlO2 + 2H2O↑

K[Al(OH)4] → KAlO2 + 2H2O

Гидролиз солей алюминия

Растворимые соли алюминия и сильных кислот гидролизуются по катиону. Гидролиз протекает ступенчато и обратимо, т.е. чуть-чуть:

I ступень: Al3+ + H2O = AlOH2+ + H+

II ступень: AlOH2+ + H2O = Al(OH)2+ + H+

III ступень: Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)3 + H+

Однако сульфиды, сульфиты, карбонаты алюминия и их кислые соли гидролизуются необратимо, полностью, т.е. в водном растворе не существуют, а разлагаются водой:

Al2(SO4)3 + 6NaHSO3 → 2Al(OH)3 + 6SO2 + 3Na2SO4

2AlBr3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + CO2↑ + 6NaBr

2Al(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NaNO3 + 3CO2↑

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2↑

Al2(SO4)3 + 3K2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ + 3K2SO4

2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S↑ + 6NaCl

Более подробно про гидролиз можно прочитать в соответствующей статье.

Алюминаты

Соли, в которых алюминий является кислотным остатком (алюминаты) — образуются из оксида алюминия при сплавлении с щелочами и основными оксидами:

Al2O3 + Na2O → 2NaAlO2

Для понимания свойств алюминатов их также очень удобно разбить на два отдельных вещества.

Например, алюминат натрия мы разделим мысленно на два вещества: оксид алюминия и оксид натрия.

NaAlO2 разбиваем на Na2O и Al2O3

Тогда нам станет очевидно, что алюминаты реагируют с кислотами с образованием солей алюминия:

KAlO2 + 4HCl → KCl + AlCl3 + 2H2O

NaAlO2 + 4HCl → AlCl3 + NaCl + 2H2O

NaAlO2 + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NaNO3 + 2H2O

2NaAlO2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O

Под действием избытка воды алюминаты переходят в комплексные соли:

KAlO2 + H2O = K[Al(OH)4]

NaAlO2 + 2H2O = Na[Al(OH)4]

Бинарные соединения

Сульфид алюминия под действием азотной кислоты окисляется до сульфата:

Al2 S3 + 8HNO3 → Al2(SO4)3 + 8NO2 + 4H2O

либо до серной кислоты (под действием горячей концентрированной кислоты):

Al2 S3 + 30HNO3(конц. гор.) → 2Al(NO3)3 + 24NO2 + 3H2SO4 + 12H2O

Сульфид алюминия разлагается водой:

Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

Карбид алюминия также разлагается водой при нагревании на гидроксид алюминия и метан:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Нитрид алюминия разлагается под действием минеральных кислот на соли алюминия и аммония:

AlN + 4HCl → AlCl3 + NH4Cl

Также нитрид алюминия разлагается под действием воды:

AlN + 3H2O → Al(OH)3↓ + NH3

Алюминий: свойства химические и физические

Одними из самых удобных в обработке материалов являются металлы. Среди них также есть свои лидеры. Так, например, основные свойства алюминия известны людям уже давно. Они настолько подходят для применения в быту, что данный металл стал очень популярным. Каковы же свойства алюминия как простого вещества и как атома, рассмотрим в данной статье.

История открытия алюминия

Издавна человеку было известно соединение рассматриваемого металла – алюмокалиевые квасцы. Оно использовалось как средство, способное набухать и связывать между собой компоненты смеси, это было необходимо и при выделке кожаных изделий. О существовании в чистом виде оксида алюминия стало известно в XVIII веке, во второй его половине. Однако при этом чистое вещество получено не было.

Сумел же выделить металл из его хлорида впервые ученый Х. К. Эрстед. Именно он обработал амальгамой калия соль и выделил из смеси серый порошок, который и был алюминием в чистом виде.

Тогда же стало понятно, что химические свойства алюминия проявляются в его высокой активности, сильной восстановительной способности. Поэтому долгое время с ним никто больше не работал.

Однако в 1854 году француз Девиль смог получить слитки металла методом электролиза расплава. Этот способ актуален и по сей день. Особенно массовое производство ценного материала началось в XX веке, когда были решены проблемы получения большого количества электроэнергии на предприятиях.

На сегодняшний день данный металл – один из самых популярных и применяемых в строительстве и бытовой промышленности.

Общая характеристика атома алюминия

Если характеризовать рассматриваемый элемент по положению в периодической системе, то можно выделить несколько пунктов.

- Порядковый номер – 13.

- Располагается в третьем малом периоде, третьей группе, главной подгруппе.

- Атомная масса – 26,98.

- Количество валентных электронов – 3.

- Конфигурация внешнего слоя выражается формулой 3s23p1.

- Название элемента – алюминий.

- Металлические свойства выражены сильно.

- Изотопов в природе не имеет, существует только в одном виде, с массовым числом 27.

- Химический символ – AL, в формулах читается как “алюминий”.

- Степень окисления одна, равна +3.

Химические свойства алюминия полностью подтверждаются электронным строением его атома, ведь имея большой атомный радиус и малое сродство к электрону, он способен выступать в роли сильного восстановителя, как и все активные металлы.

Алюминий как простое вещество: физические свойства

Если говорить об алюминии, как о простом веществе, то он представляет собой серебристо-белый блестящий металл. На воздухе быстро окисляется и покрывается плотной оксидной пленкой. Тоже самое происходит и при действии концентрированных кислот.

Наличие подобной особенности делает изделия из этого металла устойчивыми к коррозии, что, естественно, очень удобно для людей. Поэтому и находит такое широкое применение в строительстве именно алюминий. Свойства вещества также еще интересны тем, что данный металл очень легкий, при этом прочный и мягкий. Сочетание таких характеристик доступно далеко не каждому веществу.

Можно выделить несколько основных физических свойств, которые характерны для алюминия.

- Высокая степень ковкости и пластичности. Из данного металла изготовляют легкую, прочную и очень тонкую фольгу, его же прокатывают в проволоку.

- Температура плавления – 660 0С.

- Температура кипения – 2450 0С.

- Плотность – 2,7 г/см3.

- Кристаллическая решетка объемная гранецентрированная, металлическая.

- Тип связи – металлическая.

Физические и химические свойства алюминия определяют области его применения и использования. Если говорить о бытовых сторонах, то большую роль играют именно уже рассмотренные нами выше характеристики. Как легкий, прочный и антикоррозионный металл, алюминий применяется в самолето- и кораблестроении. Поэтому эти свойства очень важно знать.

Химические свойства алюминия

С точки зрения химии, рассматриваемый металл – сильный восстановитель, который способен проявлять высокую химическую активность, будучи чистым веществом. Главное – это устранить оксидную пленку. В этом случае активность резко возрастает.

Химические свойства алюминия как простого вещества определяются его способностью вступать в реакции с:

- кислотами;

- щелочами;

- галогенами;

- серой.

С водой он не взаимодействует при обычных условиях. При этом из галогенов без нагревания реагирует только с йодом. Для остальных реакций нужна температура.

Можно привести примеры, иллюстрирующие химические свойства алюминия. Уравнения реакций взаимодействия с:

- кислотами – AL + HCL = AlCL3 + H2;

- щелочами – 2Al + 6H2O + 2NaOH = Na[Al(OH)4] + 3Н2;

- галогенами – AL + Hal = ALHal3;

- серой – 2AL + 3S = AL2S3.

В целом, самое главное свойство рассматриваемого вещества – это высокая способность к восстановлению других элементов из их соединений.

Восстановительная способность

Восстановительные свойства алюминия хорошо прослеживаются на реакциях взаимодействия с оксидами других металлов. Он легко извлекает их из состава вещества и позволяет существовать в простом виде. Например: Cr2O3 + AL = AL2O3 + Cr.

В металлургии существует целая методика получения веществ, основанная на подобных реакциях. Она получила название алюминотермии. Поэтому в химической отрасли данный элемент используется именно для получения других металлов.

Распространение в природе

По распространенности среди других элементов-металлов алюминий занимает первое место. Его в земной коре содержится 8,8 %. Если же сравнивать с неметаллами, то место его будет третьим, после кислорода и кремния.

Вследствие высокой химической активности он не встречается в чистом виде, а лишь в составе различных соединений. Так, например, известно множество руд, минералов, горных пород, в состав которых входит алюминий. Однако добывается он только из бокситов, содержание которых в природе не слишком велико.

Самые распространенные вещества, содержащие рассматриваемый металл:

- полевые шпаты;

- бокситы;

- граниты;

- кремнезем;

- алюмосиликаты;

- базальты и прочие.

В небольшом количестве алюминий обязательно входит в состав клеток живых организмов. Некоторые виды плаунов и морских обитателей способны накапливать этот элемент внутри своего организма в течение жизни.

Получение

Физические и химические свойства алюминия позволяют получать его только одним способом: электролизом расплава соответствующего оксида. Однако процесс этот технологически сложен. Температура плавления AL2O3 превышает 2000 0С. Из-за этого подвергать электролизу непосредственно его не получается. Поэтому поступают следующим образом.

- Добывают бокситы.

- Очищают их от примесей, оставляя лишь оксид алюминия.

- Затем плавят криолит.

- Добавляют туда оксид.

- Данную смесь элекролизуют и получают чистый алюминий и углекислый газ.

Выход продукта составляет 99,7 %. Однако возможно получение и еще более чистого металла, который используется в технических целях.

Применение

Механические свойства алюминия не столь хороши, чтобы применять его в чистом виде. Поэтому чаще всего используются сплавы на основе данного вещества. Таких много, можно назвать самые основные.

- Дюралюминий.

- Алюминиево-марганцевые.

- Алюминиево-магниевые.

- Алюминиево-медные.

- Силумины.

- Авиаль.

Основное их отличие – это, естественно, сторонние добавки. Во всех основу составляет именно алюминий. Другие же металлы делают материал более прочным, стойким к коррозии, износоустойчивым и податливым в обработке.

Можно назвать несколько основных областей применения алюминия как в чистом виде, так и в виде его соединений (сплавов).

- Для изготовления проволоки и фольги, используемой в быту.

- Изготовление посуды.

- Самолетостроение.

- Кораблестроение.

- Строительство и архитектура.

- Космическая промышленность.

- Создание реакторов.

Вместе с железом и его сплавами алюминий – самый важный металл. Именно эти два представителя периодической системы нашли самое обширное промышленное применение в руках человека.

Свойства гидроксида алюминия

Гидроксид – самое распространенное соединение, которое образует алюминий. Свойства химические его такие же, как и у самого металла, – он амфотерный. Это значит, что он способен проявлять двойственную природу, вступая в реакции как с кислотами, так и со щелочами.

Сам по себе гидроксид алюминия – это белый студенистый осадок. Получить его легко при взаимодействии соли алюминия с щелочью или гидроксидом аммония. При взаимодействии с кислотами данный гидроксид дает обычную соответствующую соль и воду. Если же реакция идет с щелочью, то формируются гидроксокомплексы алюминия, в которых его координационное число равно 4. Пример: Na[Al(OH)4] – тетрагидроксоалюминат натрия.

алюминий – это… Что такое алюминий?

АЛЮМИ́НИЙ -я; м. [от лат. alumen (aluminis) – квасцы]. Химический элемент (Al), серебристо-белый лёгкий ковкий металл с высокой электропроводностью (применяемый в авиации, электротехнике, строительстве, быту и т.п.). Сульфат алюминия. Сплавы алюминия.

АЛЮМИ́НИЙ (лат. Aluminium), Al (читается «алюминий»), химический элемент с атомным номером 13, атомная масса 26,98154. Природный алюминий состоит из одного нуклида 27Al. Расположен в третьем периоде в группе IIIA периодической системы элементов Менделеева. Конфигурация внешнего электронного слоя 3s2p1. Практически во всех соединениях степень окисления алюминия +3 (валентность III).Радиус нейтрального атома алюминия 0,143 нм, радиус иона Al3+ 0,057 нм. Энергии последовательной ионизации нейтрального атома алюминия равны, соответственно, 5,984, 18,828, 28,44 и 120 эВ. По шкале Полинга электроотрицательность алюминия 1,5.

Простое вещество алюминий — мягкий легкий серебристо-белый металл.

История открытия

Латинское aluminium происходит от латинского же alumen, означающего квасцы (см. КВАСЦЫ) (сульфат алюминия и калия KAl(SO4)2·12H2O), которые издавна использовались при выделке кож и как вяжущее средство. Из-за высокой химической активности открытие и выделение чистого алюминия растянулось почти на 100 лет. Вывод о том, что из квасцов может быть получена «земля» (тугоплавкое вещество, по-современному — оксид алюминия (см. АЛЮМИНИЯ ОКСИД)) сделал еще в 1754 немецкий химик А. Маргграф (см. МАРГГРАФ Андреас Сигизмунд). Позднее оказалось, что такая же «земля» может быть выделена из глины, и ее стали называть глиноземом. Получить металлический алюминий смог только в 1825 датский физик Х. К. Эрстед (см. ЭРСТЕД Ханс Кристиан). Он обработал амальгамой калия (сплавом калия со ртутью) хлорид алюминия AlCl3, который можно было получить из глинозема, и после отгонки ртути выделил серый порошок алюминия.

Только через четверть века этот способ удалось немного модернизировать. Французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль (см. СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЬ Анри Этьен) в 1854 предложил использовать для получения алюминия металлический натрий (см. НАТРИЙ), и получил первые слитки нового металла. Стоимость алюминия была тогда очень высока, и из него изготовляли ювелирные украшения.

Промышленный способ производства алюминия путем электролиза расплава сложных смесей, включающих оксид, фторид алюминия и другие вещества, независимо друг от друга разработали в 1886 году П. Эру (см. ЭРУ Поль Луи Туссен) (Франция) и Ч. Холл (США). Производство алюминия связано с высоким расходом электроэнергии, поэтому в больших масштабах оно было реализовано только в 20 веке. В Советском Союзе первый промышленный алюминий был получен 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом комбинате, построенном рядом с Волховской гидроэлектростанцией.

Нахождение в природе

По распространенности в земной коре алюминий занимает первое место среди металлов и третье место среди всех элементов (после кислорода и кремния), на его долю приходится около 8,8% массы земной коры. Алюминий входит в состав огромного числа минералов, главным образом, алюмосиликатов (см. АЛЮМОСИЛИКАТЫ), и горных пород. Соединения алюминия содержат граниты (см. ГРАНИТ), базальты (см. БАЗАЛЬТ), глины (см. ГЛИНА), полевые шпаты (см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ) и др. Но вот парадокс: при огромном числе минералов и пород, содержащих алюминий, месторождения бокситов (см. БОКСИТЫ) — главного сырья при промышленном получении алюминия, довольно редки. В России месторождения бокситов имеются в Сибири и на Урале. Промышленное значение имеют также алуниты (см. АЛУНИТ) и нефелины (см. НЕФЕЛИН).

В качестве микроэлемента алюминий присутствует в тканях растений и животных. Существуют организмы-концентраторы, накапливающие алюминий в своих органах, — некоторые плауны, моллюски.

Промышленное получение

При промышленном производстве бокситы сначала подвергают химической переработке, удаляя из них примеси оксидов кремния и железа и других элементов. В результате такой переработки получают чистый оксид алюминия Al2O3 — основное сырье при производстве металла электролизом. Однако из-за того, что температура плавления Al2O3 очень высока (более 2000 °C), использовать его расплав для электролиза не удается.

Выход ученые и инженеры нашли в следующем. В электролизной ванне сначала расплавляют криолит (см. КРИОЛИТ) Na3AlF6 (температура расплава немного ниже 1000 °C). Криолит можно получить, например, при переработке нефелинов Кольского полуострова. Далее в этот расплав добавляют немного Al2О3 (до 10 % по массе) и некоторые другие вещества, улучающие условия проведения последующего процесса. При электролизе этого расплава происходит разложение оксида алюминия, криолит остается в расплаве, а на катоде образуется расплавленный алюминий:

2Al2О3 = 4Al + 3О2.

Так как анодом при электролизе служит графит, то выделяющийся на аноде кислород реагирует с графитом и образуется углекислый газ СО2.

При электролизе получают металл с содержанием алюминия около 99,7%. В технике применяют и значительно более чистый алюминий, в котором содержание этого элемента достигает 99,999% и более.

Физические и химические свойства

Алюминий — типичный металл, кристаллическая решетка кубическая гранецентрированная, параметр а = 0,40403 нм. Температура плавления чистого металла 660 °C, температура кипения около 2450 °C, плотность 2,6989 г/см3. Температурный коэффициент линейного расширения алюминия около 2,5·10-5 К-1. Стандартный электродный потенциал Al3+/Al –1,663В.

Химически алюминий — довольно активный металл. На воздухе его поверхность мгновенно покрывается плотной пленкой оксида Al2О3, которая препятствует дальнейшему доступу кислорода к металлу и приводит к прекращению реакции, что обусловливает высокие антикоррозионные свойства алюминия. Защитная поверхностная пленка на алюминии образуется также, если его поместить в концентрированную азотную кислоту.

С остальными кислотами алюминий активно реагирует:

6НСl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2,

3Н2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2.

Алюминий реагирует с растворами щелочей. Сначала растворяется защитная оксидная пленка:

Al2О3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4].

Затем протекают реакции:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2,

NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4],

или суммарно:

2Al + 6H2O + 2NaOH = Na[Al(OH)4] + 3Н2,

и в результате образуются алюминаты (см. АЛЮМИНАТЫ): Na[Al(OH)4] — алюминат натрия (тетрагидроксоалюминат натрия), К[Al(OH)4] — алюминат калия (терагидроксоалюминат калия) или др. Так как для атома алюминия в этих соединениях характерно координационное число (см. КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО) 6, а не 4, то действительные формулы указанных тетрагидроксосоединений следующие: Na[Al(OH)4(Н2О)2] и К[Al(OH)4(Н2О)2].

При нагревании алюминий реагирует с галогенами:

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3,

2Al + 3 Br2 = 2AlBr3.

Интересно, что реакция между порошками алюминия и иода (см. ИОД) начинается при комнатной температуре, если в исходную смесь добавить несколько капель воды, которая в данном случае играет роль катализатора:

2Al + 3I2 = 2AlI3.

Взаимодействие алюминия с серой при нагревании приводит к образованию сульфида алюминия:

2Al + 3S = Al2S3,

который легко разлагается водой:

Al2S3 + 6Н2О = 2Al(ОН)3 + 3Н2S.

С водородом алюминий непосредственно не взаимодействует, однако косвенными путями, например, с использованием алюминийорганических соединений (см. АЛЮМИНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ), можно синтезировать твердый полимерный гидрид алюминия (AlН3)х — сильнейший восстановитель.

В виде порошка алюминий можно сжечь на воздухе, причем образуется белый тугоплавкий порошок оксида алюминия Al2О3.

Высокая прочность связи в Al2О3 обусловливает большую теплоту его образования из простых веществ и способность алюминия восстанавливать многие металлы из их оксидов, например:

3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe и даже

3СаО + 2Al = Al2О3 + 3Са.

Такой способ получения металлов называют алюминотермией (см. АЛЮМИНОТЕРМИЯ).

Амфотерному оксиду Al2О3 соответствует амфотерный гидроксид — аморфное полимерное соединение, не имеющее постоянного состава. Состав гидроксида алюминия может быть передан формулой xAl2O3·yH2O, при изучении химии в школе формулу гидроксида алюминия чаще всего указывают как Аl(OH)3.

В лаборатории гидроксид алюминия можно получить в виде студенистого осадка обменными реакциями:

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4,

или за счет добавления соды к раствору соли алюминия:

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3Ї + 6NaCl + 3CO2,

а также добавлением раствора аммиака к раствору соли алюминия:

AlCl3 + 3NH3·H2O = Al(OH)3Ї + 3H2O + 3NH4Cl.

Применение

По масштабам применения алюминий и его сплавы занимают второе место после железа и его сплавов. Широкое применение алюминия в различных областях техники и быта связано с совокупностью его физических, механических и химических свойств: малой плотностью, коррозионной стойкостью в атмосферном воздухе, высокой тепло- и электропроводностью, пластичностью и сравнительно высокой прочностью. Алюминий легко обрабатывается различными способами — ковкой, штамповкой, прокаткой и др. Чистый алюминий применяют для изготовления проволоки (электропроводность алюминия составляет 65,5% от электропроводности меди, но алюминий более чем в три раза легче меди, поэтому алюминий часто заменяет медь в электротехнике) и фольги, используемой как упаковочный материал. Основная же часть выплавляемого алюминия расходуется на получение различных сплавов. Сплавы алюминия отличаются малой плотностью, повышенной (по сравнению с чистым алюминием) коррозионной стойкостью и высокими технологическими свойствами: высокой тепло- и электропроводностью, жаропрочностью, прочностью и пластичностью. На поверхности сплавов алюминия легко наносятся защитные и декоративные покрытия.

Разнообразие свойств алюминиевых сплавов обусловлено введением в алюминий различных добавок, образующих с ним твердые растворы или интерметаллические соединения. Основную массу алюминия используют для получения легких сплавов — дуралюмина (см. ДУРАЛЮМИН) (94% Al, 4% Cu, по 0,5% Mg, Mn, Fe и Si), силумина (85—90% Al, 10—14% Si, 0,1% Na) и др. В металлургии алюминий используется не только как основа для сплавов, но и как одна из широко применяемых легирующих добавок в сплавах на основе меди, магния, железа, никеля и др.

Сплавы алюминия находят широкое применение в быту, в строительстве и архитектуре, в автомобилестроении, в судостроении, авиационной и космической технике. В частности, из алюминиевого сплава был изготовлен первый искусственный спутник Земли. Сплав алюминия и циркония — циркалой — широко применяют в ядерном реакторостроении. Алюминий применяют в производстве взрывчатых веществ.

Особо следует отметить окрашенные пленки из оксида алюминия на поверхности металлического алюминия, получаемые электрохимическим путем. Покрытый такими пленками металлический алюминий называют анодированным алюминием. Из анодированного алюминия, по внешнему виду напоминающему золото, изготовляют различную бижутерию.

При обращении с алюминием в быту нужно иметь в виду, что нагревать и хранить в алюминиевой посуде можно только нейтральные (по кислотности) жидкости (например, кипятить воду). Если, например, в алюминиевой посуде варить кислые щи, то алюминий переходит в пищу и она приобретает неприятный «металлический» привкус. Поскольку в быту оксидную пленку очень легко повредить, то использование алюминиевой посуды все-таки нежелательно.

Алюминий в организме

В организм человека алюминий ежедневно поступает с пищей (около 2—3 мг), но его биологическая роль не установлена. В среднем в организме человека (70 кг) в костях, мышцах содержится около 60 мг алюминия.

Алюминий: свойства, получение и применение

АЛЮМИНИЙ, Al (от лат. alumen — название квасцов, применявшихся в древности как протрава при крашении и дублении * а. aluminium; н. Aluminium; ф. aluminium; и. aluminio), — химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атомный номер 13, атомная масса 26,9815. Состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 27. Открыт датским учёным Х. Эрстедом в 1825.

Физические свойства алюминия

Алюминий — серебристо-белый лёгкий металл. Решётка алюминия кубическая гранцентрированная с параметром а = 0,40413 нм (4,0413 Е). Алюминий высокой чистоты (99,996%) характеризуется следующими физическими свойствами: плотность (при 20°С) 2698,9 кг/м3, t плавления 660,24°С, t кипения 2500°С, теплопроводность (при 190°С) 343 Вт/м • К, удельная теплоёмкость (при 100°С) 931,98 Дж/кг • К, электропроводность по отношению к меди (при 20°С) 65,5%, коэффициент термического расширения (от 20 до 100°С) 2,39 • 10-5 град-1. Алюминий обладает невысокими прочностью (предел прочности при растяжении 50-60 МПа) и твёрдостью (170 МПа, по Бринеллю), но высокой пластичностью (до 50%). Алюминий хорошо полируется, анодируется и имеет высокую отражательную способность (90%). Алюминий стоек к действию различных типов природных вод, азотной и органической кислот. На воздухе алюминий покрывается тонкой прочной плёнкой, предохраняющей металл от дальнейшего окисления и коррозии.

Химические свойства алюминия

В обычных условиях алюминий проявляет степень окисления +3, при высоких температурах +1, редко +2.

Алюминий обладает большим сродством к кислороду, образуя окись Al2О3; в порошкообразном состоянии при накаливании в токе кислорода он сгорает, развивая температуру около 3000°С. Эту особенность алюминия используют в алюминотермии для восстановления некоторых металлов из их окислов. При высокой температуре алюминий соединяется с азотом, углеродом и серой, образуя соответственно нитрид AlN, карбид Al4С3 и сульфид Al2S3. С водородом алюминий не взаимодействует; гидрид (AlH3)х получают косвенным путём. Алюминий легко растворяется в щелочах с выделением водорода и образованием алюминатов. Большинство солей алюминия хорошо растворимо в воде.

Алюминий в природе

Алюминий — один из самых распространённых (после кислорода и кремния) элементов в породах земной коры — 8,8% (по массе). Максимальное содержание алюминия отмечено в осадочных породах — 10,45% (по массе), содержание в средних, основных, кислых и ультраосновных соответственно 8,85%, 8,76%, 7,7%, 0,45% (по массе). Известны сотни минералов, в которые он входит в виде главного или достаточно распространённого элемента. Основные носители алюминия — алюмосиликаты. Минералы с максимальным содержанием алюминия — корунд, гиббсит, бёмит, диаспор. Главный источник получения алюминия — бокситы. Кроме того, алюминий частично извлекают из высокоглинозёмистых щелочных пород (уртиты и др.) и алунитов.

Основной особенностью геохимического поведения алюминия в эндогенных процессах является его довольно равномерное распределение в кристаллизующихся алюмосиликатах — полевых шпатах, слюдах, амфиболах и пироксенах. Для постмагматических и гидротермальных образований он не характерен. Единственным своеобразным, но достаточно редким минералом алюминия, связанным с пегматитами, является криолит Na3AlF6. В экзогенных процессах алюминий — весьма слабый мигрант вследствие высокой гидролизуемости его солей с выпадением в осадок малорастворимой гидроокиси Al(OH)3, слабой растворимости его других соединений, высокой кристаллохимической устойчивости алюмокремнекислородных радикалов в алюмосиликатах. Главным концентратором алюминия в экзогенных процессах является каолин, образующийся как остаточный продукт в процессе выветривания кислых, средних и основных пород. Впоследствии при размыве и переотложении каолинитовых кор выветривания алюминий попадает в осадочные породы, главным образом глины. В особо контрастных условиях выветривания (влажные тропики, высокая температура среды) разложение в горных породах достигает стадии формирования остаточных (элювиальных) бокситов. Мало алюминия в живых организмах и гидросфере, хотя и известны отдельные организмы — концентраторы алюминия (плауны, некоторые виды моллюсков). Вместе с тем в почвах и в некоторых водах, богатых органическим веществом, отмечается определённая миграционная подвижность алюминия в виде органо-минеральных соединений. Особая подвижность алюминия устанавливается в некоторых вулканогенно- гидротермальных ультракислых и кислых растворах. Основные генетические типы месторождений и схемы обогащения см. в ст. Алюминиевые руды, Бокситы.

Получение

Металлический алюминий в промышленности получают электролизом раствора глинозёма в расплавленном криолите или расплаве AlCl3; А. высокой чистоты (99,996%) вырабатывают электролитическим рафинированием с помощью т.н. трёхслойного способа. Принципиально та же технология, но с использованием органических электролитов позволяет доводить чистоту рафинируемого алюминия до 99,999%.

Применение

Благодаря лёгкости, достаточной прочности, способности сплавляться со многими другими металлами и хорошей электропроводности алюминий находит широкое применение в электротехнике, а также как конструкционный материал в машиностроении, авиастроении, строительстве и др. Чистый и сверхчистый алюминий применяют в полупроводниковой технике и для покрытия разного рода зеркал. Алюминий получил применение в ядерных реакторах в связи с относительно низким сечением поглощения нейтронов. В ёмкостях и таре из алюминия транспортируют жидкие газы (метан, кислород, водород), некоторые кислоты (азотную, уксусную), хранят пищевые продукты, воду, масла. Как легирующую добавку алюминий используют в сплавах Cu, Mg, Ti, Ni, Zn, Fe. В ряде случаев алюминий идёт на изготовление взрывчатых веществ (алюминал, алюмотол и др.).

Алюминий — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья

Радиус нейтрального атома алюминия 0, 143 нм, радиус иона Al3+ 0, 057 нм. Энергии последовательной ионизации нейтрального атома алюминия равны, соответственно, 5, 984, 18, 828, 28, 44 и 120 эВ. По шкале Полинга электроотрицательность алюминия 1, 5.

Простое вещество алюминий — мягкий легкий серебристо-белый металл.

Латинское aluminium происходит от латинского же alumen, означающего квасцы (сульфат алюминия и калия KAl(SO4)2·12H2O), которые издавна использовались при выделке кож и как вяжущее средство. Из-за высокой химической активности открытие и выделение чистого алюминия растянулось почти на 100 лет. Вывод о том, что из квасцов может быть получена «земля» (тугоплавкое вещество, по-современному — оксид алюминия) сделал еще в 1754 немецкий химик А. Маргграф. Позднее оказалось, что такая же «земля» может быть выделена из глины, и ее стали называть глиноземом. Получить металлический алюминий смог только в 1825 датский физик Х. К. Эрстед. Он обработал амальгамой калия (сплавом калия со ртутью) хлорид алюминия AlCl3, который можно было получить из глинозема, и после отгонки ртути выделил серый порошок алюминия.Только через четверть века этот способ удалось немного модернизировать. Французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль в 1854 предложил использовать для получения алюминия металлический натрий, и получил первые слитки нового металла. Стоимость алюминия была тогда очень высока, и из него изготовляли ювелирные украшения.Промышленный способ производства алюминия путем электролиза расплава сложных смесей, включающих оксид, фторид алюминия и другие вещества, независимо друг от друга разработали в 1886 году П. Эру (Франция) и Ч. Холл (США). Производство алюминия связано с высоким расходом электроэнергии, поэтому в больших масштабах оно было реализовано только в 20 веке. В Советском Союзе первый промышленный алюминий был получен 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом комбинате, построенном рядом с Волховской гидроэлектростанцией.По распространенности в земной коре алюминий занимает первое место среди металлов и третье место среди всех элементов (после кислорода и кремния), на его долю приходится около 8, 8% массы земной коры. Алюминий входит в состав огромного числа минералов, главным образом, алюмосиликатов, и горных пород. Соединения алюминия содержат граниты, базальты, глины, полевые шпаты и др. Но вот парадокс: при огромном числе минералов и пород, содержащих алюминий, месторождения бокситов — главного сырья при промышленном получении алюминия, довольно редки. В России месторождения бокситов имеются в Сибири и на Урале. Промышленное значение имеют также алуниты и нефелины.В качестве микроэлемента алюминий присутствует в тканях растений и животных. Существуют организмы-концентраторы, накапливающие алюминий в своих органах, — некоторые плауны, моллюски.

При промышленном производстве бокситы сначала подвергают химической переработке, удаляя из них примеси оксидов кремния и железа и других элементов. В результате такой переработки получают чистый оксид алюминия Al2O3 — основное сырье при производстве металла электролизом. Однако из-за того, что температура плавления Al2O3 очень высока (более 2000 °C), использовать его расплав для электролиза не удается.

Выход ученые и инженеры нашли в следующем. В электролизной ванне сначала расплавляют криолит Na3AlF6 (температура расплава немного ниже 1000 °C). Криолит можно получить, например, при переработке нефелинов Кольского полуострова. Далее в этот расплав добавляют немного Al2О3 (до 10 % по массе) и некоторые другие вещества, улучающие условия проведения последующего процесса. При электролизе этого расплава происходит разложение оксида алюминия, криолит остается в расплаве, а на катоде образуется расплавленный алюминий:2Al2О3 = 4Al + 3О2.

Так как анодом при электролизе служит графит, то выделяющийся на аноде кислород реагирует с графитом и образуется углекислый газ СО2.

При электролизе получают металл с содержанием алюминия около 99, 7%. В технике применяют и значительно более чистый алюминий, в котором содержание этого элемента достигает 99, 999% и более.

Алюминий — типичный металл, кристаллическая решетка кубическая гранецентрированная, параметр а = 0, 40403 нм. Температура плавления чистого металла 660 °C, температура кипения около 2450 °C, плотность 2, 6989 г/см3. Температурный коэффициент линейного расширения алюминия около 2, 5·10-5 К-1. Стандартный электродный потенциал Al3+/Al –1, 663В.

Химически алюминий — довольно активный металл. На воздухе его поверхность мгновенно покрывается плотной пленкой оксида Al2О3, которая препятствует дальнейшему доступу кислорода к металлу и приводит к прекращению реакции, что обусловливает высокие антикоррозионные свойства алюминия. Защитная поверхностная пленка на алюминии образуется также, если его поместить в концентрированную азотную кислоту.

С остальными кислотами алюминий активно реагирует:

6НСl + 2Al = 2AlCl3 + 3H2,

3Н2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2.

Алюминий реагирует с растворами щелочей. Сначала растворяется защитная оксидная пленка:

Al2О3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4].

Затем протекают реакции:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2,

NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4],

или суммарно:

2Al + 6H2O + 2NaOH = Na[Al(OH)4] + 3Н2,

и в результате образуются алюминаты: Na[Al(OH)4] — алюминат натрия (тетрагидроксоалюминат натрия), К[Al(OH)4] — алюминат калия (терагидроксоалюминат калия) или др. Так как для атома алюминия в этих соединениях характерно координационное число 6, а не 4, то действительные формулы указанных тетрагидроксосоединений следующие: Na[Al(OH)4(Н2О)2] и К[Al(OH)4(Н2О)2].При нагревании алюминий реагирует с галогенами:

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3,

2Al + 3 Br2 = 2AlBr3.

Интересно, что реакция между порошками алюминия и иода начинается при комнатной температуре, если в исходную смесь добавить несколько капель воды, которая в данном случае играет роль катализатора:2Al + 3I2 = 2AlI3.

Взаимодействие алюминия с серой при нагревании приводит к образованию сульфида алюминия:

2Al + 3S = Al2S3,

который легко разлагается водой:

Al2S3 + 6Н2О = 2Al(ОН)3 + 3Н2S.

С водородом алюминий непосредственно не взаимодействует, однако косвенными путями, например, с использованием алюминийорганических соединений, можно синтезировать твердый полимерный гидрид алюминия (AlН3)х — сильнейший восстановитель.В виде порошка алюминий можно сжечь на воздухе, причем образуется белый тугоплавкий порошок оксида алюминия Al2О3.

Высокая прочность связи в Al2О3 обусловливает большую теплоту его образования из простых веществ и способность алюминия восстанавливать многие металлы из их оксидов, например:

3Fe3O4 + 8Al = 4Al2O3 + 9Fe и даже

3СаО + 2Al = Al2О3 + 3Са.

Амфотерному оксиду Al2О3 соответствует амфотерный гидроксид — аморфное полимерное соединение, не имеющее постоянного состава. Состав гидроксида алюминия может быть передан формулой xAl2O3·yH2O, при изучении химии в школе формулу гидроксида алюминия чаще всего указывают как Аl(OH)3.

В лаборатории гидроксид алюминия можно получить в виде студенистого осадка обменными реакциями:

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4,

или за счет добавления соды к раствору соли алюминия:

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2,

а также добавлением раствора аммиака к раствору соли алюминия:

AlCl3 + 3NH3·H2O = Al(OH)3↓ + 3H2O + 3NH4Cl.

По масштабам применения алюминий и его сплавы занимают второе место после железа и его сплавов. Широкое применение алюминия в различных областях техники и быта связано с совокупностью его физических, механических и химических свойств: малой плотностью, коррозионной стойкостью в атмосферном воздухе, высокой тепло- и электропроводностью, пластичностью и сравнительно высокой прочностью. Алюминий легко обрабатывается различными способами — ковкой, штамповкой, прокаткой и др. Чистый алюминий применяют для изготовления проволоки (электропроводность алюминия составляет 65, 5% от электропроводности меди, но алюминий более чем в три раза легче меди, поэтому алюминий часто заменяет медь в электротехнике) и фольги, используемой как упаковочный материал. Основная же часть выплавляемого алюминия расходуется на получение различных сплавов. Сплавы алюминия отличаются малой плотностью, повышенной (по сравнению с чистым алюминием) коррозионной стойкостью и высокими технологическими свойствами: высокой тепло- и электропроводностью, жаропрочностью, прочностью и пластичностью. На поверхности сплавов алюминия легко наносятся защитные и декоративные покрытия.

Разнообразие свойств алюминиевых сплавов обусловлено введением в алюминий различных добавок, образующих с ним твердые растворы или интерметаллические соединения. Основную массу алюминия используют для получения легких сплавов — дуралюмина (94% Al, 4% Cu, по 0, 5% Mg, Mn, Fe и Si), силумина (85-90% Al, 10-14% Si, 0, 1% Na) и др. В металлургии алюминий используется не только как основа для сплавов, но и как одна из широко применяемых легирующих добавок в сплавах на основе меди, магния, железа, никеля и др.

Сплавы алюминия находят широкое применение в быту, в строительстве и архитектуре, в автомобилестроении, в судостроении, авиационной и космической технике. В частности, из алюминиевого сплава был изготовлен первый искусственный спутник Земли. Сплав алюминия и циркония — циркалой — широко применяют в ядерном реакторостроении. Алюминий применяют в производстве взрывчатых веществ.

Особо следует отметить окрашенные пленки из оксида алюминия на поверхности металлического алюминия, получаемые электрохимическим путем. Покрытый такими пленками металлический алюминий называют анодированным алюминием. Из анодированного алюминия, по внешнему виду напоминающему золото, изготовляют различную бижутерию.

При обращении с алюминием в быту нужно иметь в виду, что нагревать и хранить в алюминиевой посуде можно только нейтральные (по кислотности) жидкости (например, кипятить воду). Если, например, в алюминиевой посуде варить кислые щи, то алюминий переходит в пищу и она приобретает неприятный «металлический» привкус. Поскольку в быту оксидную пленку очень легко повредить, то использование алюминиевой посуды все-таки нежелательно.

В организм человека алюминий ежедневно поступает с пищей (около 2-3 мг), но его биологическая роль не установлена. В среднем в организме человека (70 кг) в костях, мышцах содержится около 60 мг алюминия.

- Беляев А. И. История алюминия, в сб. Труды Института истории естествознания и техники, т. 20, М., 1959.

- Беляев А. И. Металлургия легких металлов. М., 1970.

- Беляев А. И. Металлургия легких металлов. М., 1970.

- Промышленные алюминиевые сплавы. М., 1984.

Алюминий, подготовка к ЕГЭ по химии

Алюминий является самым распространенным металлом в земной коре. Свойства алюминия позволяют активно применять в составе металлоконструкций: он легкий, мягкий, поддается штамповке, обладает высокой антикоррозийной устойчивостью.

Для алюминия характерна высокая химическая активность, отличается также высокой электро- и теплопроводностью.

При переходе атома алюминия в возбужденное состояние 2 электрона s-подуровня распариваются, и один электрон переходит на p-подуровень.

В природе алюминий встречается в виде минералов:

Алюминий получают путем электролиза расплава Al2O3 в криолите (Na3AlF6). Галлий, индий и таллий получают схожим образом – методом электролиза их оксидов и солей.

При комнатной температуре реагирует с галогенами (кроме фтора) и кислородом, покрываясь при этом оксидной пленкой.

Al + O2 → Al2O3 (снаружи Al покрыт оксидной пленкой – Al2O3)

Al + Br2 → AlBr3 (бромид алюминия)

При нагревании алюминий вступает в реакции с фтором, серой, азотом и углеродом.

Al + F2 → (t) AlF3 (фторид алюминия)

Al + S → (t) Al2S3 (сульфид алюминия)

Al + N2 → (t) AlN (нитрид алюминия)

Al + C → (t) Al4C3 (карбид алюминия)

Алюминий проявляет амфотерные свойства (греч. ἀμφότεροι – двойственный), вступает в реакции как с кислотами, так и с основаниями.

Al + HCl → AlCl3 + H2

Al + H2SO4(разб.) → Al2(SO4)3 + H2↑

Al + H2SO4(конц.) → (t) Al2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Al + HNO3(разб.) → (t) Al(NO3)3 + N 2O + H2O

Al + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] + H2↑ (тетрагидроксоалюминат натрия; поскольку алюминий дан в чистом виде – выделяется водород)

При прокаливании комплексные соли не образуются, так вода испаряется:

Na[Al(OH)4] → (t) NaAlO2 + H2O

При комнатной температуре не идет из-за образования оксидной пленки – Al2O3 – на воздухе. Если разрушить оксидную пленку нагреванием раствора щелочи или амальгамированием (покрытием металла слоем ртути) – реакция идет.

Al + H2O → (t) Al(OH)3 + H2↑

Алюминотермия (лат. Aluminium + греч. therme – тепло) – способ получения металлов и неметаллов, заключающийся в восстановлении их оксидов алюминием. Температуры при этом процессе могут достигать 2400°C.

С помощью алюминотермии получают Fe, Cr, Mn, Ca, Ti, V, W.

Fe2O3 + Al → (t) Al2O3 + Fe

Cr2O3 + Al → (t) Al2O3 + Cr

MnO2 + Al → (t) Al2O3 + Mn

Оксид алюминия

Оксид алюминия получают в ходе взаимодействия с кислородом – на воздухе алюминий покрывается оксидной пленкой. При нагревании гидроксид алюминия, как нерастворимое основание, легко разлагается на оксид и воду.

Al + O2 → Al2O3

Al(OH)3 → (t) Al2O3 + H2O↑

Проявляет амфотерные свойства: реагирует и с кислотами, и с основаниями.

Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Al2O3 + NaOH + H2O → Na[Al(OH)4] (тетрагидроксоалюминат натрия)

Al2O3 + NaOH → (t) NaAlO2 + H2O (алюминат натрия)

Al2O3 + Na2O → (t) NaAlO2

Гидроксид алюминия

Гидроксид алюминия получают в ходе реакций обмена между растворимыми солями алюминия и щелочами. В результате гидролиза солей алюминия часто выпадает белый осадок – гидроксид алюминия.

AlBr3 + LiOH → Al(OH)3↓ + LiBr

Al(NO3)3 + K2CO3 → KNO3 + Al(OH)3↓ + CO2 (двойной гидролиз: Al(NO3)3 гидролизуется по катиону, K2CO3 – по аниону)

Al2S3 + H2O → Al(OH)3↓ + H2S↑

Проявляет амфотерные свойства. Реагирует и с кислотами, и с основаниями. Вследствие нерастворимости гидроксид алюминия не реагирует с солями.

Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Al(OH)3 + LiOH → Li[Al(OH)4] (при избытке щелочи будет верным написание – Li3[Al(OH)6] – гексагидроксоалюминат лития)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Химические свойства алюминия.

Алюминий — амфотерный металл. Электронная конфигурация атома алюминия 1s22s22p63s23p1. Таким образом, на внешнем электронном слое у него находятся три валентных электрона: 2 — на 3s- и 1 — на 3p-подуровне. В связи с таким строением для него характерны реакции, в результате которых атом алюминия теряет три электрона с внешнего уровня и приобретает степень окисления +3. Алюминий является высокоактивным металлом и проявляет очень сильные восстановительные свойства.

Взаимодействие алюминия с простыми веществами

с кислородом

При контакте абсолютно чистого алюминия с воздухом атомы алюминия, находящиеся в поверхностном слое, мгновенно взаимодействуют с кислородом воздуха и образуют тончайшую, толщиной в несколько десятков атомарных слоев, прочную оксидную пленку состава Al2O3, которая защищает алюминий от дальнейшего окисления. Невозможно и окисление крупных образцов алюминия даже при очень высоких температурах. Тем не менее, мелкодисперсный порошок алюминия довольно легко сгорает в пламени горелки:

4Аl + 3О2 = 2Аl2О3

с галогенами

Алюминий очень энергично реагирует со всеми галогенами. Так, реакция между перемешанными порошками алюминия и йода протекает уже при комнатной температуре после добавления капли воды в качестве катализатора. Уравнение взаимодействия йода с алюминием:

2Al + 3I2 =2AlI3

С бромом, представляющим собой тёмно-бурую жидкость, алюминий также реагирует без нагревания. Образец алюминия достаточно просто внести в жидкий бром: тут же начинается бурная реакция с выделением большого количества тепла и света:

2Al + 3Br2 = 2AlBr3

Реакция между алюминием и хлором протекает при внесении нагретой алюминиевой фольги или мелкодисперсного порошка алюминия в заполненную хлором колбу. Алюминий эффектно сгорает в хлоре в соответствии с уравнением:

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

с серой

При нагревании до 150-200 оС или после поджигания смеси порошкообразных алюминия и серы между ними начинается интенсивная экзотермическая реакция с выделением света:

— сульфид алюминия

— сульфид алюминия

с азотом

При взаимодействии алюминия с азотом при температуре около 800 oC образуется нитрид алюминия:

с углеродом

При температуре около 2000oC алюминий взаимодействует с углеродом и образует карбид (метанид) алюминия, содержащий углерод в степени окисления -4, как в метане.

Взаимодействие алюминия со сложными веществами

с водой

Как уже было сказано выше, стойкая и прочная оксидная пленка из Al2O3 не дает алюминию окисляться на воздухе. Эта же защитная оксидная пленка делает алюминий инертным и по отношению к воде. При снятии защитной оксидной пленки с поверхности такими методами, как обработка водными растворами щелочи, хлорида аммония или солей ртути (амальгирование), алюминий начинает энергично реагировать с водой с образованием гидроксида алюминия и газообразного водорода:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑

с оксидами металлов

После поджигания смеси алюминия с оксидами менее активных металлов (правее алюминия в ряду активности) начинается крайне бурная сильно-экзотермическая реакция. Так, в случае взаимодействия алюминия с оксидом железа (III) развивается температура 2500-3000оС. В результате этой реакции образуется высокочистое расплавленное железо:

2AI + Fe2O3 = 2Fe + Аl2О3

Данный метод получения металлов из их оксидов путем восстановления алюминием называется алюмотермией или алюминотермией.

с кислотами-неокислителями

Взаимодействие алюминия с кислотами-неокислителями, т.е. практически всеми кислотами, кроме концентрированной серной и азотной кислот, приводит к образованию соли алюминия соответствующей кислоты и газообразного водорода:

а) 2Аl + 3Н2SO4(разб.) = Аl2(SO4)3 + 3H2↑

2Аl0 + 6Н+ = 2Аl3+ + 3H20;

б) 2AI + 6HCl = 2AICl3 + 3H2↑

с кислотами-окислителями

-концентрированной серной кислотой

Взаимодействие алюминия с концентрированной серной кислотой в обычных условиях, а также низких температурах не происходит вследствие эффекта, называемого пассивацией. При нагревании реакция возможна и приводит к образованию сульфата алюминия, воды и сероводорода, который образуется в результате восстановления серы, входящей в состав серной кислоты:

Такое глубокое восстановление серы со степени окисления +6 (в H2SO4) до степени окисления -2 (в H2S) происходит благодаря очень высокой восстановительной способности алюминия.

— концентрированной азотной кислотой

Концентрированная азотная кислота в обычных условиях также пассивирует алюминий, что делает возможным ее хранение в алюминиевых емкостях. Так же, как и в случае с концентрированной серной, взаимодействие алюминия с концентрированной азотной кислотой становится возможным при сильном нагревании, при этом преимущественно параллельно протекают реакции:

— разбавленной азотной кислотой

Взаимодействие алюминия с разбавленной по сравнению с концентрированной азотной кислотой приводит к продуктам более глубокого восстановления азота. Вместо NO в зависимости от степени разбавления могут образовываться N2O и NH4NO3:

8Al + 30HNO3(разб.) = 8Al(NO3)3 +3N2O↑ + 15H2O

8Al + 30HNO3(оч. разб) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

со щелочами

Алюминий реагирует как с водными растворами щелочей:

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑

так и с чистыми щелочами при сплавлении:

В обоих случаях реакция начинается с растворения защитной пленки оксида алюминия:

Аl2О3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4]

Аl2О3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + Н2О

В случае водного раствора алюминий, очищенный от защитной оксидной пленки, начинает реагировать с водой по уравнению:

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑

Образующийся гидроксид алюминия, будучи амфотерным, реагирует с водным раствором гидроксида натрия с образованием растворимого тетрагидроксоалюмината натрия:

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]

Удельная теплоемкость некоторых распространенных веществ

Удельная теплоемкость некоторых обычных продуктов приведена в таблице ниже.

См. Также табличные значения для газов, пищевых продуктов и продуктов питания, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых веществ, а также значения молярной удельной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ.

| Вещество | Удельная теплоемкость – c p – (Дж / кг C °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ацетали | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Воздух, сухой (морской уровень) | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Агат | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Спирт этиловый | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Спирт, метиловое дерево) | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Алюминий | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Алюминиевая бронза | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глинозем, AL 2 O 3 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Аммиак жидкий | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Аммиак, газ | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сурьма | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Аргон | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мышьяк | 348 900 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Искусственная вата | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Асбест | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Асфальт | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Барий | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бариты | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бериллий | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бериллий 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Висмут | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Котловая окалина | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кость | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бор | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Нитрид бора | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Латунь | 375 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кирпич | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бронза | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Коричневая железная руда | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кадмий | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кальций | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C силикат алюминия, CaSiO 3 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная | 1300-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ацетат целлюлозы, формованный | 1260-1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ацетат целлюлозы, лист | 1260 – 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Нитрат целлюлозы, целлулоид | 1300-1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мел | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Древесный уголь | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Хром | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оксид хрома | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глина песчаная | 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кобальт | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кокс | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бетон | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Константан | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Медь | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Алмаз (углерод) | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дуралий | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Наждак | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Эпоксидные литые смолы | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Огненный кирпич | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Плавиковый шпат CaF 2 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дихлордифторметан R12, жидкий | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дихлордифторметан R12, пар | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Индийский каучук | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Стекло, корона | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Стекло, пирекс | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Стекловата | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Золото | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Гранит | 790 90 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Графит (углерод) | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Гипс | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Гелий | 5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Водород | 14304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Лед, снег (-5 o C) | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Слиток железа | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Йод | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Иридий | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Железо | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Свинец | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кожа 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Известняк | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Литий | 3582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Люцит | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Магнезия (оксид марганца), MgO | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Магний а ллой | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Марганец | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мрамор | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ртуть | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Слюда | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Молибден | 12 | Ne27 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Никель | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Азот | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Нейлон-6 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Нейлон-66 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Оливковое масло | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Осмий | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кислород | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Палладий | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Бумага | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Парафин | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Торф | 1900 | Перлит | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Фенольные литые смолы | 1250 – 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Фенолформальдегидные формовочные смеси | 2500 – 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Фосфорбонза | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Фосфор | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Пинчбек | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Каменный уголь | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Платиновый | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||