Ав 1 ав 2: сорок лет без права передышки

alexxlab | 09.07.1993 | 0 | Разное

сорок лет без права передышки

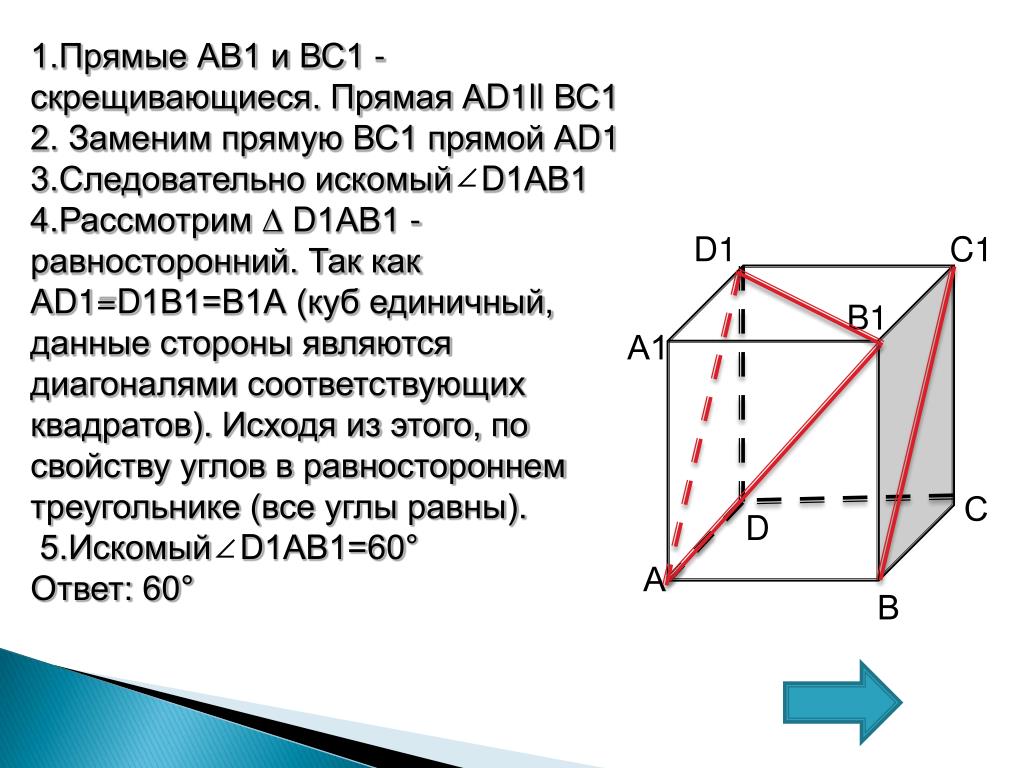

Первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор «А», выведенный на проектную мощность в июне 1948 года, работал днем и ночью, нарабатывая плутоний для первой советской атомной бомбы. Но для серийного производства бомб металла катастрофически не хватало, поэтому руководство СССР приняло решение о строительстве на базе 10 (сегодня — «Маяк») двух новых реакторов, АВ‑1 и АВ‑2. Они стали первыми серийными промышленными уран-графитовыми реакторами — наработчиками плутония и отработали почти по 40 лет вместо запланированных пяти.

Решение о строительстве реактора АВ‑1 приняли в июле 1948 года. Генеральным проектировщиком реактора был назначен ГСПИ‑11 (позднее — ВНИПИЭТ), научным руководителем — ЛИПАН (теперь НИЦ «Курчатовский институт»).

Стройка за полтора годаЗемляные работы на месте строительства реактора АВ‑1, примерно в 3 км от реактора «А», начались в конце 1948 года, еще до получения подрядчиком всей проектной документации — тогда это было обычной практикой. Стартовали они со взрыва скального грунта с использованием почти 200 т аммонала. Официальное начало стройки — 18 февраля 1949 года.

Стартовали они со взрыва скального грунта с использованием почти 200 т аммонала. Официальное начало стройки — 18 февраля 1949 года.

Весь 1949 год строительные и монтажные работы велись чрезвычайно высокими темпами. И уже в начале 1950 года реактор АВ‑1 был готов к пуску — он стал первым канальным аппаратом второго реакторного поколения, предназначенным исключительно для наработки оружейного плутония.

АВ‑1 представлял собой вертикальный цилиндр графитовой кладки с вертикальными каналами для уранового топлива и управляющих стержней, охлаждаемый озерной водой. Этот реактор был рассчитан на большую мощность, чем «Аннушка», и был более безопасным.

1 апреля 1950 года началась загрузка блоков в реактор. Блоков не хватало, часть их забраковали из-за дефектов: забоины, трещины, посторонние включения в оболочку. Загружали в несколько приемов, после каждой догрузки проводили пробный физпуск. За подготовку реактора к пуску отвечал главный инженер объекта Николай Семенов. Игорь Курчатов контролировал ход работ.

3 апреля 1950 года загрузку рабочих блоков закончили, 4 апреля в 15:30 мощность реактора подняли до 0,25 %. В 0:00 по указанию Анатолия Александрова мощность была поднята до 17 %. Этот день, 4 апреля 1950 года, когда на заводе заработал первый промышленный реактор, считается днем рождения завода.

В дальнейшем мощность поднимали постепенно, по 7–10 %, и в конце мая она достигла проектного значения. 15 июля 1950 года реактор приняли в промышленную эксплуатацию.

То зависание, то «козлы»Началась работа. Заводу был предписан жесткий план наработки плутония. В сентябре 1950 года первая продукция реактора АВ‑1 была передана на переработку.

С проблемами персонал столкнулся еще при пуске реактора, когда в канале 33–25 завис 40-й блок, извлечь который удалось с большим трудом. Зависание блоков было связано с увеличением их диаметра по разным причинам, например, вследствие радиационного изменения под действием нейтронного потока структуры металлического урана, ухудшения условий охлаждения блоков и др. Блоки не разгружались из технологического канала под собственным весом, как было предусмотрено проектом, а зависали в канале.

Блоки не разгружались из технологического канала под собственным весом, как было предусмотрено проектом, а зависали в канале.

Другой тип технологических аварий — «козел»: уран расплавлялся, прожигал стенку технологического канала, взаимодействовал с графитом, в результате образовывались карбиды урана, что вело к значительному ухудшению радиационной обстановки в помещениях реактора. Для ликвидации использовали примитивный метод: к аварийному каналу подводили краном центрального зала длинную штангу (пешню), опускали ее в канал, и два-три человека пробивали блоки вниз. Для уменьшения радиационной нагрузки к этой работе поочередно привлекали весь персонал смены, включая инженеров, радиационный фон от открытого технологического канала был довольно приличный.

Иногда от ударов пешней канал обрывался, и тогда из реактора извлекали его обрывок. В этом случае, а также в случае образования «козлов» на канал ставили сверлильный станок и начинали высверливать рабочие блоки. Технология ликвидации зависаний и «козлов» постоянно совершенствовалась по мере накопления опыта. Так, для извлечения рабочих блоков через верх канала стали использовать специальный инструмент с цанговым захватом.

Так, для извлечения рабочих блоков через верх канала стали использовать специальный инструмент с цанговым захватом.

Позже выявились строительные дефекты и ошибки проектировщиков. Так, пустоты в кладке стены центрального зала, примыкающей к помещениям пульта управления реактора, пришлось заполнять свинцом. Обнаружилась недостаточность чугунной защиты и особенно смотровых стекол дистанционного пульта крановщика, где гамма-фон доходил до 200 мР/с, а также наличие гамма-излучения за счет отражения гамма-лучей от стен зала.

Пульт управления АВ-1При ликвидации высверленных из каналов блоков операторы стали применять всевозможные виды переносной защиты: баки с водой, чугунные чушки, а потом начали делать уже и переносимые кранами защитные камеры с отверстиями для рук.

Между сменами началось соцсоревнование за предельную выработку и сокращение простоев. План тяготел над всеми. Но зависания блоков в технологическом канале случались все чаще, и план по накоплению плутония не выполнялся.

Перед очередным плановым пуском реактора АВ‑1 было решено проверить на зависание технологические каналы с накоплениями плутония от 50 % опусканием на один блок. Зависших оказалось около 600. Часть зависших блоков в каналах пробили пешней вниз через кассеты, остальные извлекли через верх.

Еще одной проблемой стал планктон и водоросли озера Кызыл-Таш, которые летом нарастали на стенках трубопроводов баков, арматуре и дроссельных органах технологических каналов реактора, так как фильтров на водоводах перед реактором не было. Случались и отказы кассет из-за щелевой коррозии, сломанных упоров.

Страшная йодная ямаПри любой аварийной ситуации в реакторе необходимо было быстро разобраться с причиной неполадок и поднять мощность реактора, чтобы не попасть в так называемую йодную яму. Этой ямы операторы боялись как огня — внеплановые остановки, как правило, приводили к невыполнению государственного плана накопления плутония. Правильно ли действовал персонал, разбирались на уровне министерства и оборонного отдела ЦК КПСС.

Проблема заключалась в том, что при эксплуатации реактора в рабочих урановых блоках образовывались продукты деления, в том числе сильно поглощающие нейтроны, в частности изотоп ксенона, который образовывался из йода. При работе реактора в нормальном режиме имелась некоторая стационарная концентрация йода и ксенона, которая соответствовала номинальной мощности. Когда реактор выключали, йод в результате радиоактивного распада переходил в ксенон, являющийся сильным поглотителем нейтронов, его концентрация увеличивалась при остановленном реакторе. Надо было успеть поднять мощность реактора, пока количество ксенона не превысило пороговую концентрацию. На это у персонала в зависимости от топливной загрузки реактора было 30–40 минут. Если это время превышалось, поднять мощность реактора можно было только через сутки.

Нужен второйВ разгар строительства реактора АВ‑1 решили построить ему в пару еще один. Двойник получил название АВ‑2. На строительные работы отвели 10 месяцев — с 1 января по 1 ноября 1950 года.

В ноябре 1950 года было создано управление по эксплуатации реактора АВ‑2. Начальником объекта назначили Андрея Рыжова, главным инженером — Николая Степанова. С марта 1951 года начальником объекта АВ‑2 (завода 4) стал Николай Козлов. Благодаря высоким темпам строительства 30 марта 1951 года АВ‑2 был сдан в эксплуатацию. В октябре 1951 года первую продукцию реактора передали на переработку.

Реакторы АВ‑1 и АВ‑2 с организационной точки зрения существовали раздельно до конца 1953 года, когда было принято решение два объекта (завод 2 и завод 4) объединить, упростить структуру управления и снизить расходы на административно-управленческий персонал. С 1 января 1954 года реакторы АВ‑1 и АВ‑2 образовали завод 24, что позволило сократить численность персонала с 755 до 528 человек.

Повысить мощность

Со временем появились проблемы, сильно усложнявшие эксплуатацию обоих реакторов. Например, сразу после пуска начались сквозные коррозионные поражения технологических каналов. Это приводило к замачиванию графитовой кладки, невозможности выдерживать некоторые основные параметры и, как следствие, к досрочной выгрузке некондиционного продукта.

Это приводило к замачиванию графитовой кладки, невозможности выдерживать некоторые основные параметры и, как следствие, к досрочной выгрузке некондиционного продукта.

Специалисты центральной заводской лаборатории и завода изучили возможные причины этого явления и рекомендовали поддерживать рН воды в узких пределах, подпитывать ее ингибитором. Коррозия прекратилась, технологические каналы стали эксплуатировать по два и даже по три срока.

Одним из параметров, лимитирующих повышение мощности, была температура графитовой кладки. Тогда применялась воздушная продувка графитовой кладки. При высокой температуре резко возрастало окисление графита, что могло привести к разрушению кладки. Замена воздуха инертным газом (азотом) давала возможность поднять температуру графита. Для получения этого газа в 1954–1955 годы на заводе была построена азотная станция. Перевод реакторов на азотную продувку позволил поднять их мощность на 20–25 %.

Для сохранения графитовой кладки пришлось выполнить масштабные ремонтные работы. Радиационно-термические формоизменения приводили к разрушению кирпичей, ускоряла разрушение кладки и расчистка дефектных ячеек рассверловочным инструментом. Совместно со специалистами ЦЗЛ на заводе разработали способ, технологию, инструмент и рецептуру графито-бакелитовой пасты для ремонта кладки. На реакторе АВ‑1 отремонтировали 252 ячейки, запрессовали 40 т пасты, на АВ‑2 — 309 ячеек и 52,5 т пасты.

Радиационно-термические формоизменения приводили к разрушению кирпичей, ускоряла разрушение кладки и расчистка дефектных ячеек рассверловочным инструментом. Совместно со специалистами ЦЗЛ на заводе разработали способ, технологию, инструмент и рецептуру графито-бакелитовой пасты для ремонта кладки. На реакторе АВ‑1 отремонтировали 252 ячейки, запрессовали 40 т пасты, на АВ‑2 — 309 ячеек и 52,5 т пасты.

В 1961 году было улучшено распределение мощности по радиусу за счет загрузки каналов с обогащенным ураном в периферийную зону, а в 1964 году аналогичным образом было улучшено распределение по высоте. Это также дало вклад в повышение производительности реакторов.

С 1961 года начали выходить из строя отдельные точки в системе поканального контроля температуры воды на сливе, а в 1964 году она вышла из строя полностью. Система поканального контроля была спроектирована как не подлежащая ремонту, поэтому на первом этапе ее заменили системой термонейтронных датчиков, которая позволяла контролировать распределение нейтронного потока. Далее была разработана новая система поканального контроля температуры воды на основе термопар. Во время капитального ремонта (в 1971 году на АВ‑2, в 1972 году на АВ‑1) новые системы были смонтированы на обоих реакторах. Практика подтвердила, что новые системы более надежны, точны и ремонтопригодны.

Далее была разработана новая система поканального контроля температуры воды на основе термопар. Во время капитального ремонта (в 1971 году на АВ‑2, в 1972 году на АВ‑1) новые системы были смонтированы на обоих реакторах. Практика подтвердила, что новые системы более надежны, точны и ремонтопригодны.

Плановый ресурс реакторов АВ‑1 и АВ‑2 ограничивался пятью годами, но остановить их не представлялось возможным: требовалось все больше плутония. Все ремонтные работы выполнялись во время плановых капремонтов. А за счет грамотной эксплуатации, постоянного технического совершенствования, внедрения целого ряда новшеств проектный ресурс реакторов был превышен почти в восемь раз, а проектная мощность — почти в пять.

Останов АВ-3Последнее подробное обследование технического состояния реакторов АВ‑1 и АВ‑2 проводила в августе 1988 года специальная комиссия. Главный вывод — «Основные металлоконструкции, графитовая кладка, СУЗ, системы контроля и обеспечения находятся в работоспособном состоянии и могут эксплуатироваться в течение двух лет».

От этих дней до последней остановки (АВ‑1 — 12 августа 1989 года, АВ‑2 — 14 июля 1990 года) реакторы проработали без замечаний.

К моменту прекращения эксплуатации реакторов их состояние гарантировало безаварийность и безопасность эксплуатации. Сегодня ведутся масштабные работы по их выводу из эксплуатации и приведению в радиационно безопасное состояние.

Реакторы АВ‑1 и АВ‑2 положили начало мощному реакторному производству на «Маяке».

При подготовке использовались материалы из архива газеты «Атомпресса», электронной библиотеки «История «Росатома» (elib.biblioatom.ru) и других открытых источников. Если вы были участником описываемых событий, знаете интересные факты о создании реакторов или обнаружили неточность в статье, напишите автору по адресу atom‑[email protected].

Есть интересная история?

Напишите нам

Читайте также:

История.

20 октября 2022

Спутник урана: АЭХК отмечает 65-летнюю годовщину

Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к β2 -гликопротеину 1, anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anti- β2-GР1, total)

Описание

Метод определения Иммуноферментный анализ.

Исследуемый материал Смотрите в описании

Доступен выезд на дом

Онлайн-регистрация

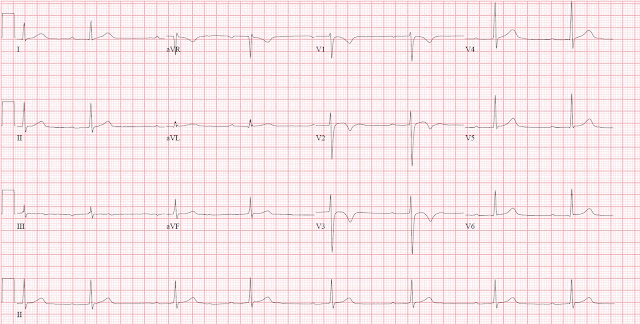

Кардиолипиновые антитела, характерные для антифосфолипидного синдрома, для связывания с кардиолипином требуют присутствия белкового кофактора. Бета-2-гликопротеин 1 является таким белковым кофактором, образуя на поверхности анионных фосфолипидов неоантиген, который распознается бета-2-гликопротеин 1-зависимыми антителами к кардиолипину. Этот антигенный комплекс является основной серологической мишенью при АФС.

Бета-2-гликопротеин 1 представляет собой гликозилированный белок плазмы крови, содержание которого в норме составляет около 150-300 мг/л. Функции этого белка окончательно не установлены, однако известно, что он обладает выраженной антикоагулянтной активностью. Немаловажным свойством бета-2-гликопротеина 1 является его способность связываться с апоптотическими тельцами и участвовать в их клиренсе. Именно с участием бета-2-гликопротеина 1 в процессах апоптоза связывают механизм его вовлечения в сенсибилизацию иммунной системы аутоантигеном, которая приводит к таким аутоиммунным заболеваниям, как антифосфолипидный синдром и системная красная волчанка.

Антитела к бета-2-гликопротеину 1 могут быть единственным серологическим маркером АФС у значимой части пациентов (10-30% пациентов с АФС). Диагностическая важность выявления антител к бета-2-гликопротеину 1 в патогенезе АФС обусловливает его включение в число лабораторных классификационных критериев АФС (см. таблицу классификационных критериев). В диагностике АФС и системной красной волчанки тест на антитела к бета-2-гликопротеину 1 целесообразно назначать совместно с исследованием антинуклеарного фактора на клеточной линии НЕр-2 (№ 1267) и выявлением антител к кардиолипину, IgG и IgM (профиль № 4064).

Диагностическая важность выявления антител к бета-2-гликопротеину 1 в патогенезе АФС обусловливает его включение в число лабораторных классификационных критериев АФС (см. таблицу классификационных критериев). В диагностике АФС и системной красной волчанки тест на антитела к бета-2-гликопротеину 1 целесообразно назначать совместно с исследованием антинуклеарного фактора на клеточной линии НЕр-2 (№ 1267) и выявлением антител к кардиолипину, IgG и IgM (профиль № 4064).

Пределы определения: 0,5 Ед/мл – 90 Ед/мл

Подготовка

Предпочтительно выдержать 4 часа после последнего приема пищи, обязательных требований нет.

Интерпретация результатов

Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.

Единицы измерения: Ед/мл

Референсные значения: <10 Ед/мл.

Лабораторная диагностика АФС основана на клинико-лабораторных критериях этого заболевания (см. таблицу классификационных критериев). К лабораторным критериям относят наличие антител к кардиолипину, IgG и IgM, антител к бета-2-гликопротеину 1, IgG, IgM и обнаружение волчаночного антикоагулянта. В соответствии с действующими критериями, обнаружение хотя бы одного положительного результата теста из числа лабораторных критериев как минимум дважды с интервалом не менее 12 недель и хотя бы одного из клинических признаков позволяет поставить диагноз АФС. У 10-30% больных АФС могут выявляться только антитела к бета-2-гликопротеину 1.

Что такое av1 стерео av2 стерео

Кэт223

- #1

Что это за каналы. Я не могу получить что-либо еще, чтобы прийти на мой DVD-рекордер. Так что же это за каналы. помогите пожалуйста

Рекламные ссылки

- #2

Аудио/видеовходы. Обычно SCART, фоно-штекер и т. д.

Должна быть кнопка для переключения с них на каналы 2, 2, 3 и т. д., обычно это кружок со стрелкой, указывающей на него (обозначающий вход!)

Кэт223

- #3

спасибо Стив. Нашли кнопку (надеюсь, вы имеете в виду на пульте дистанционного управления). Нажали, но ничего не происходит. Еще в av1. Не знаю, что еще делать. Что-нибудь еще, что я мог бы попробовать?

- #4

Хорошо, у вас есть DVD-рекордер, и вы нажимаете кнопку AV или что-то подобное, чтобы выбрать AV1 и AV2.

Какое еще оборудование у вас есть? Я предполагаю, что у вас есть телевизор, и телевизор подключен к DVD-рекордеру. Подключен ли он к проводу RF или проводу SCART?

Подключено ли ЧТО-НИБУДЬ к разъемам AV1 и AV2 SCART на задней панели DVD-рекордера?

Рекламные ссылки

- #5

Какая марка и модель записывающего устройства DVD?

- #6

Опять же, возможно, очевидно, но реагирует ли DVD-рекордер на какие-либо другие кнопки на пульте дистанционного управления?

Если ничего не отвечает, пробовали ли вы новые батарейки в пульте?

Пробовали ли вы переключать каналы на самом диктофоне, а не на пульте (при условии, что на диктофоне есть эти кнопки)

DIYне местный

Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, воспользуйтесь нашим местным поиском ниже,

или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.

Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.

Сантехник / ГазовикЭлектрикСтроительДекораторСтроитель Торговец сантехникамиПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий

Вы продавец или поставщик? Вы можете создать объявление бесплатно по адресу DIYnot Local

9.0002Canon AV-1 лучше Canon AE-1 (для меня)

Мне не нравится Canon AE-1. Несмотря на исторически новаторский дизайн этой почтенной камеры, несмотря на ее первоначальный беспрецедентный успех продаж и неизменную популярность сегодня, она мне просто не нравится. И мне это не нравится ровно по одной причине; Canon AE-1 создан для работы в полуавтоматическом режиме с приоритетом выдержки (с возможностью ручного управления), и как фотограф, который почти исключительно снимает в полуавтоматическом режиме с приоритетом диафрагмы, я предпочитал камеры тех производителей, которые сделали этот приоритет приоритетным. mode в своих разработках, а именно Minolta, Pentax и (больше всего) Nikon.

mode в своих разработках, а именно Minolta, Pentax и (больше всего) Nikon.

Но кроме того, мне нравятся многие вещи в Canon AE-1. Это красивая камера с отличными пропорциями, почти идеальным управлением, простотой конструкции, функциональной системой замера, прекрасными объективами и отличным видоискателем. Если бы это не блокировало меня от моего предпочтительного режима съемки, это действительно было бы прекрасно в моих руках.

Именно поэтому меня как минимум слегка интересует Canon AV-1.

На пути к AV-1

В 1970-е годы японские производители фотокамер активно стремились добавить компьютерную автоматизацию в свои 35-мм зеркальные камеры. Самым большим нововведением десятилетия была автоматическая экспозиция, технология, которая позволяла камерам измерять свет, попадающий в объектив камеры, и автоматически рассчитывать параметры выдержки или диафрагмы, чтобы сделать правильную экспозицию.

Ограничения компьютерных технологий того времени и электромеханическая природа машин начала 1970-х годов, однако, означали, что большинство этих новых камер не могли рассчитывать и автоматически устанавливать как диафрагму объектива, так и скорость затвора камеры. Вместо этого производители камер предпочли, чтобы их камеры вычисляли один или другой параметр и контролировали этот конкретный параметр в полуавтоматическом режиме экспозиции.

Вместо этого производители камер предпочли, чтобы их камеры вычисляли один или другой параметр и контролировали этот конкретный параметр в полуавтоматическом режиме экспозиции.

Чтобы проиллюстрировать, как это работает, для тех, кто не знает, мы будем использовать Canon AE-1, которая была одной из первых камер, когда-либо предлагавших автоэкспозицию (это, кстати, где камера получает свое имя – Автоматическая экспозиция 1 ).

Пользователь AE-1 устанавливает шкалу ISO камеры на шкалу ISO загруженной пленки. Загрузите около 400 ISO Ilford HP5 и поверните диск до 400 . Достаточно легко. Затем пользователь просто выбирает желаемую скорость затвора для каждого снимка, и когда он или она нажимает кнопку спуска затвора, камера рассчитывает количество света, попадающего в объектив, в зависимости от значений ISO и скорости затвора, установленных пользователем, и выбирает соответствующую диафрагму объектива. что приведет к правильной экспозиции.

В наши дни это довольно простые вещи. Но в 1976 году, когда дебютировала AE-1, это означало большой сдвиг в том, что пользователи могли ожидать от зеркальной камеры. С этого момента каждый производитель стремился иметь лучший режим (или режимы) автоэкспозиции.

Но в 1976 году, когда дебютировала AE-1, это означало большой сдвиг в том, что пользователи могли ожидать от зеркальной камеры. С этого момента каждый производитель стремился иметь лучший режим (или режимы) автоэкспозиции.

Canon решила, что их ранние камеры с автоматической экспозицией будут фокусироваться на автоматическом расчете диафрагмы объектива, оставляя пользователю возможность выбирать выдержку — отсюда и термин приоритет выдержки и приоритет выдержки Canon AE-1.

В 1977 году, через год после запуска AE-1, Minolta (всегда первопроходец) выпустила первую зеркальную фотокамеру с приоритетом диафрагмы и приоритетом выдержки в одной камере с Minolta XD11. В ответ Canon в 1978 году выпустила A1 – первую камеру, предлагающую как приоритет диафрагмы, так и приоритет выдержки, а также полную программную автоэкспозицию (режим, в котором камера рассчитывает и автоматически устанавливает как диафрагму, так и выдержку).

Но даже несмотря на то, что Canon AE-1 с приоритетом выдержки продавался в беспрецедентных количествах, по данным музея камер Canon, многие пользователи в США и Европе предпочли режимы приоритета диафрагмы, которые есть в камерах конкурирующих брендов, таких как Pentax, Nikon и Minolta.

Итак, они сделали свою собственную 35-мм пленочную зеркальную фотокамеру, которая изначально снимала в режиме приоритета диафрагмы; Канон АВ-1.

Что такое Canon AV-1?

Canon AV-1 упрощенно описывается как «Canon AE-1, работающий в режиме приоритета диафрагмы». И это внешне правильно. Но в этом описании упущены некоторые тонкости. Canon AV-1 — это не совсем AE-1 с другим режимом. И, несмотря на заголовок этой статьи, в котором смело утверждается, что AV-1 лучше AE-1 (что верно в некоторых отношениях), AV-1 также лишен некоторых особенностей AE-1, которые сделали бы его уступающим в некоторых отношениях. фотографы.

Но давайте посмотрим поближе. Три коротких абзаца. Это должно сработать.

Canon AV-1 похож на AE-1 тем, что его корпус и шасси почти идентичны по размеру и функциям. Ручная подача и перемотка пленки управляются теми же ручками и рычагами. Затвор работает с одинаковыми выдержками (хотя, как вы вскоре прочтете, у AV-1 есть преимущество). Видоискатели практически идентичны по размеру, яркости и отображаемой информации. Обе камеры оснащены одними и теми же объективами (Canon FD), обе используют одинаковую батарею, и обе используют одинаковую методологию замера и чувствительность (центрально-взвешенное среднее, EV 1-18). Более мелкие детали также являются общими. Вкратце они включают в себя кнопку компенсации контрового света, кнопку блокировки автоэкспозиции, автоматический счетчик кадров пленки и вкладку заметок.

Видоискатели практически идентичны по размеру, яркости и отображаемой информации. Обе камеры оснащены одними и теми же объективами (Canon FD), обе используют одинаковую батарею, и обе используют одинаковую методологию замера и чувствительность (центрально-взвешенное среднее, EV 1-18). Более мелкие детали также являются общими. Вкратце они включают в себя кнопку компенсации контрового света, кнопку блокировки автоэкспозиции, автоматический счетчик кадров пленки и вкладку заметок.

Но Canon AV-1 лучше, чем AE-1, по крайней мере, в нескольких отношениях. Во-первых, его автоматический затвор бесступенчатый. Это означает, что камера может рассчитывать экспозицию не только с точностью до ближайшей отмеченной выдержки (т. е. 1/60, 1/30, 1/15 секунды и т. д.), но и до долей этого времени (т. е. 1/ 50, 1/20, 1/13 секунды и т. д.). И самое большое преимущество AV-1 перед AE-1 — это, конечно же, возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы. Я также должен упомянуть, что у AV-1 гораздо более прочная дверца батарейного отсека, обычная (хотя и не катастрофическая) точка отказа для AE-1 (и более поздних A-1). Да, и AV-1 сравнительно недорогой.

Да, и AV-1 сравнительно недорогой.

Но давайте также проясним, что Canon AV-1 хуже, чем AE-1, в одном важном отношении; отсутствует ручной режим. Canon AV-1 может снимать только с приоритетом диафрагмы, в то время как AE-1 позволяет использовать приоритет выдержки и полностью ручное управление. (У AV-1 есть режим 1/60 секунды и режим ручной выдержки, но любой, кто говорит вам, что единственная выбираемая выдержка приравнивается к ручному управлению, сильно преувеличивает.)

Canon AV-1 Сегодня

Съемка на Canon AV-1 выполняется легко и плавно. Просто скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь вручную с помощью этих гладких красивых объективов Canon FD, выберите нужную диафрагму объектива для желаемой глубины резкости и стреляйте. Все остальное сделает камера, и мы сделаем отличное фото. Он прекрасно лежит в руке, с красивыми пропорциями, классическим стилем и приятной увесистостью. Мы даже можем взломать компенсацию экспозиции, легко вращая диск ISO от снимка к снимку, и переключатель компенсации контрового света отлично работает. Так что да, он многое делает правильно.

Так что да, он многое делает правильно.

Наиболее важным из этих правильных действий является собственный режим съемки. Для таких фотографов, как я, которые очень заботятся о контроле глубины резкости и привлечении внимания зрителей к той или иной части фотографии, AV-1 — действительно хорошая камера Canon A-серии. Это позволяет нам более творчески управлять (в том, что касается глубины резкости), чем AE-1. Мы также можем купить AV-1 за половину стоимости AE-1, так что это нечто.

Но в целом AV-1 не собирается свергать Canon AE-1 как самую популярную (или лучшую) 35-мм пленочную зеркальную фотокамеру Canon. Для определенного типа стрелков это может быть отличным выбором. И для всех, действительно, это отличная камера. Но это не самое лучшее.

Я озаглавил эту статью мыслью о том, что Canon AV-1 лучше Canon AE-1 (для меня), и это так. Но я признаю, что этот заголовок немного кликбейт. Это правда, что я действительно предпочитаю Canon AV-1, а не AE-1. Но если бы я действительно хотел, чтобы классический Canon 1970-х снимал в предпочитаемом мной режиме приоритета диафрагмы, я бы пропустил и AE-1, и AV-1, и купил бы лучшую камеру серии A, которую когда-либо производила Canon.