Диаграмма состояния железо: Диаграмма железо-углерод | ООО КВАДРО

alexxlab | 14.05.1996 | 0 | Разное

Диаграмма состояния железо–углерод – презентация онлайн

Похожие презентации:

Сложные эфиры. Жиры

Физические, химические свойства предельных и непредельных карбоновых кислот, получение

Газовая хроматография

Хроматографические методы анализа

Искусственные алмазы

Титриметрические методы анализа

Биохимия гормонов

Антисептики и дезинфицирующие средства. (Лекция 6)

Клиническая фармакология антибактериальных препаратов

Биохимия соединительной ткани

1. Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»

Автономное учреждениепрофессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский политехнический колледж»

Структурное подразделение – 4

Энергетическое отделение

Диаграмма состояния железо–

углерод

Выполнил студент группы 442

Борисюк Виталий

г.

Сургут

Сургут2015г.

2. Содержание

Дмитрий Константинович Чернов

Диаграмме состояния железо–углерод

Критическая точка

Фазовый состав сплавов системы

Жидкий расплав

Аустенит

Феррит

Цементит.

3. Дмитрий Константинович Чернов

Русский металлург иизобретатель. Приобрёл

известность после того,

как открыл

полиморфические

превращения в стали, а

также фазовую

диаграмму железоуглерод. Это открытие

стало началом научной

металлографии

• Структуры стали и чугуна представлены на диаграмме

состояния железо–углерод, т.е. данная диаграмма

является основой металловедения. Используя ее,

можно определять структуру железоуглеродистых

сплавов с любым содержанием углерода при любой

заданной температуре.

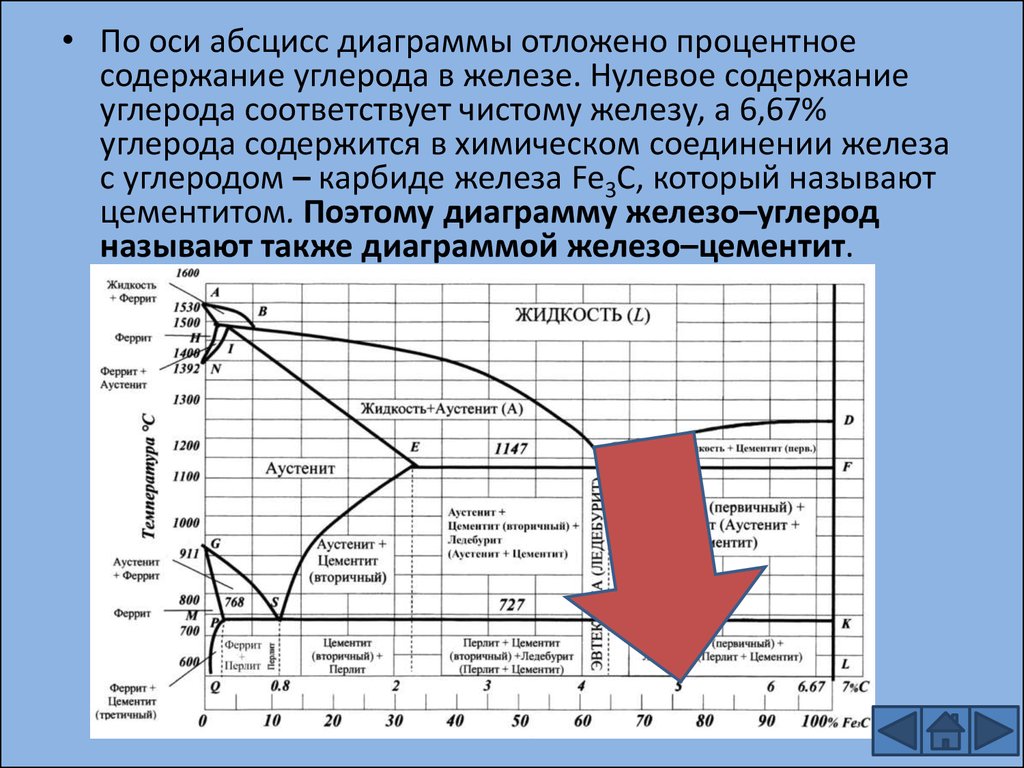

• По оси абсцисс диаграммы отложено процентное

содержание углерода в железе. Нулевое содержание

углерода соответствует чистому железу, а 6,67%

углерода содержится в химическом соединении железа

с углеродом – карбиде железа Fe3C, который называют

цементитом.

Поэтому диаграмму железо–углерод

Поэтому диаграмму железо–углеродназывают также диаграммой железо–цементит.

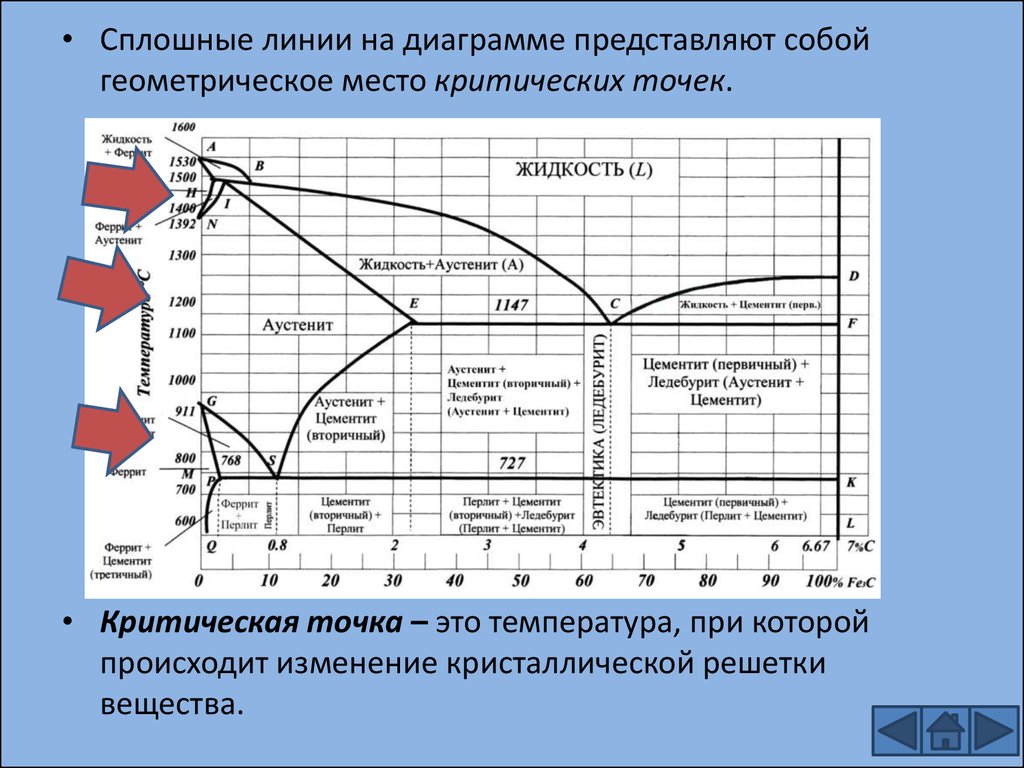

• Сплошные линии на диаграмме представляют собой

геометрическое место критических точек.

• Критическая точка – это температура, при которой

происходит изменение кристаллической решетки

вещества.

7. Фазовый состав сплавов системы железо–углерод:

[Ж] – жидкий расплав; [А] – аустенит; [Ф] – феррит; [Ц] – цементит.• Ж – жидкий раствор углерода в железе. При пересечении в

процессе охлаждения температуры линии ACD фрагменты

жидкого раствора превращаются в зародыши, наиболее

устойчивые из них затем развиваются до размера кристаллов.

• Линию ACD называют линией ликвидуса Процесс выделения

кристаллов из жидкости называют первичной

кристаллизацией. Выше линии ликвидуса все сплавы находятся

только в жидком состоянии.

температуру окончания процесса первичной кристаллизации.

• [А] – аустенит – твердый раствор Fe (C) внедрения

атомов углерода в кристаллическую решетку -железа.

В отличие от феррита аустенит немагнитен. Аустенит

образуется только при температуре выше 727 °С.

• Твердость – около 2000 НВ.

• [Ф] – феррит сплав с небольшим содержанием

углерода, по свойствам наиболее близкий

железу. Феррит – твердый раствор Fe (C)

внедрения атомов углерода в

кристаллическую решетку -железа.

• [Ц] – цементит – химическое соединение с

формулой Fe3C, имеет сложную кристаллическую

решетку ромбической системы симметрии.

Выделяется высокими твердостью и хрупкостью.

English Русский Правила

2. Диаграмма состояния железо — углерод (стали и белые чугуны)

В практически применяемых сплавах железа с углеродом содержание углерода не превышает 5% . Поэтому диаграмму состояния железо — углерод рассматривают не полностью от 0 до 100% углерода, а только часть ее, а именно до 6,67% углерода (что соответствует содержанию углерода в цементите). Такую диаграмму обычно называют диаграммой состояния железо — цементит (Fe — Fe3C). Диаграмма состояния железо — углерод

(в упрощенном виде) приведена на рис.

73. На этой диаграмме точка А (539°С) отвечает

температуре плавления (затвердевания)

железа, а точка D (~ 1600°С) — температуре

плавления (затвердевания) цементита.

Диаграмма состояния железо — углерод

(в упрощенном виде) приведена на рис.

73. На этой диаграмме точка А (539°С) отвечает

температуре плавления (затвердевания)

железа, а точка D (~ 1600°С) — температуре

плавления (затвердевания) цементита.

Линия ACD — это линия ликвидуса, показывающая температуры начала затвердевания (конца плавления) сталей и белых чугунов. При температурах выше линии ACD — жидкий сплав. Линия AECF — это линия солидуса, показывающая температуры конца затвердевания (начала плавления).

По линии ликвидуса

АС (при температурах, отвечающих линий

АС) из жидкого сплава кристаллизуется

аустенит, а по линии ликвидуса CD —

цементит, называемый первичным цементитом.

В точке С при 1147°С и содержании 4,3%

углерода из жидкого сплава одновременно

кристаллизуется аустенит и цементит

первичный, образуя эвтектику, называемую ледебуритом.

При температурах, соответствующих линии

солидуса АЕ, сплавы с содержанием

углерода до 2,14% окончательно затвердевают

с образованием структуры аустенита. На

линии солидуса ЕС (1147° С) сплавы с

содержанием углерода от 2,14 до 4,3%

окончательно затвердевают с образованием

эвтектики ледебурита. Так как при более

высоких температурах из жидкого сплава

выделялся аустенит, следовательно,

такие сплавы после затвердевания будут

иметь структуру

На

линии солидуса ЕС (1147° С) сплавы с

содержанием углерода от 2,14 до 4,3%

окончательно затвердевают с образованием

эвтектики ледебурита. Так как при более

высоких температурах из жидкого сплава

выделялся аустенит, следовательно,

такие сплавы после затвердевания будут

иметь структуру

аустенит + ледебурит.

На линии солидуса CF (1147° С) сплавы с содержанием углерода от 4,3 до 6,67% окончательно затвердевают также с образованием эвтектики ледебурита. Так как при более1 высоких температурах из жидкого сплава выделялся цементит (первичный), следовательно, такие сплавы после затвердевания будут иметь структуру — первичный цементит + ледебурит.

В области АСЕА, между линией ликвидуса АС и солидуса AECА будет жидкий сплав + кристаллы аустенита. В области CDF, между линией ликвидуса CD и солидуса CF, будет жидкий сплав + кристаллы цементита (первичного).

Превращения,

протекающие при затвердевании сплавов,

называют первичной кристаллизацией. В

результате первичной кристаллизации

во всех сплавах с содержанием углерода

до 2,14% образуется однофазная структура

— аустенит.

В

результате первичной кристаллизации

во всех сплавах с содержанием углерода

до 2,14% образуется однофазная структура

— аустенит.

Сплавы железа с углеродом, в которых в результате первичной кристаллизации в равновесных условиях получается аустенитная структура, называют сталями. Следовательно, сталь — это железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода до 2,14%. Сплавы с содержанием углерода более 2,14%, в которых при кристаллизации образуется эвтектика ледебурит, называют чугунами.

Следовательно, чугун — это железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода более 2,14%. В рассматриваемой системе практически весь углерод находится в связанном состоянии, в виде цементита.

Излом таких чугунов светлый, блестящий (белый излом), поэтому такие чугуны называют белыми. В железоуглеродистых сплавах превращения происходят также и в твердом состоянии, т. е. после полного затвердевания, называемые вторичной кристаллизацией и характеризуемые линиями GSE, PSK,

PQ.

Линия GS показывает начало превращения аустенита в феррит (при охлаждении).

Следовательно, в области GSP будет структура аустенит + феррит. Критические точки, лежащие на линии GS, обозначаются А3; при нагреве их обозначают АС3, а при охлаждении —

Ar3.

Линия SE показывает, что с понижением температуры растворимость углерода в аустените уменьшается. Так, при 1147°С в аустените может раствориться углерода 2,14%, а при 727°С — 0,8%. С понижением температуры в сталях с содержанием углерода от 0,8 до 2,14% из аустенита выделяется избыточный углерод в виде цементита, называемого вторичным.

Следовательно,

ниже линии SE (до температуры 727°С) сталь

имеет структуру: аустенит + цементит

(вторичный). Критические точки, лежащие

на линии SE обозначаются А Следовательно, ниже

линии ЕС (до температуры 727° С) белый

чугун имеет структуру: ледебурит +

Следовательно, ниже

линии ЕС (до температуры 727° С) белый

чугун имеет структуру: ледебурит +

аустенит + цементит вторичный.

Линия PSK (727° С) — это линия эвтектоидного превращения. На этой линии во всех железоуглеродистых сплавах аустенит распадается, образуя структуру, представляющую собой механическую смесь феррита и цементита и называемую перлитом. Критические точки, лежащие на линии PSK, обозначаются А1; при нагреве их обозначают АC1, а при охлаждении — Ar1.

Ниже 727°С железоуглеродистые сплавы имеют следующие структуры. Стали, содержащие углерода менее 0,8%, имеют структуру феррит + перлит и называются доэвтектоидными сталями (рис. 74, а). Сталь с содержанием углерода 0,8% имеет структуру перлита и называется эвтектоидной сталью (рис. 74,6).

Стали с содержанием

углерода от 0,8 до 2,14% имеют структуру

цементит + перлит и называются

заэвтектоидными сталями (рис. 74, в).

74, в).

Белые чугуны с содержанием углерода от 2,14 до 4,3% имеют структуру

перлит + вторичный цементит + ледебурит и называются доэвтектическими чугу-

нами (рис. 75, а).

Белый чугун с содержанием углерода 4,3% имеет структуру ледебурита и

называется эвтектическим чугуном (рис. 75, б).

Белые чугуны с содержанием углерода от 4,3 до 6,67% имеют структуру

цементит первичный + ледебурит и называются заэвтектическими чугунами

(рис. 75, в).

Линия PQ показывает,

что с понижением температуры растворимость

углерода в феррите уменьшается от 0,02%

при 727° С до 0,006% при комнатной температуре.

При охлаждении ниже температуры 727° С

из феррита выделяется избыточный углерод

в виде цементита, называемого третичным.

В большинстве сплавов железа с углеродом

третичный цементит в структуре можно

не учитывать из-за весьма малых его

количеств. Однако в низкоуглеродистых

сталях в условиях

Однако в низкоуглеродистых

сталях в условиях

медленного охлаждения третичный цементит выделяется по границам зерен феррита (рис. 76). Эти выделения уменьшают пластические свойства стали, особенно способность к холодной штамповке.

Лабораторные методологии определения показателей содержания железа: сильные стороны, ограничения и аналитические проблемы

1. Raiten DJ, Namaste S, Brain B, Combs G Jr., L’Abbe MR, Wasantwisut E, Darnton-Hill I. Резюме – биомаркеры питания для развития: достижение консенсуса. Am J Clin Nutr 2011;94:633С–50С. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2. Hastka J, Lasserre JJ, Schwarzbeck A, Reiter A, Hehlmann R. Лабораторные анализы статуса железа: взаимосвязь или здравый смысл? Клин Хим 1996;42:718–724. [PubMed] [Google Scholar]

3. Уорвуд М.

Показатели железосодержащего статуса населения: ферритин. В: ВОЗ, редактор. Оценка статуса железа в популяции: включая обзоры литературы: отчет совместной технической консультации Всемирной организации здравоохранения/Центров по контролю и профилактике заболеваний по оценке статуса железа на уровне населения, Женева, Швейцария, 6–8 апреля 2004 г. 2-е изд. . Женева (Швейцария): ВОЗ; 2007.

2-е изд. . Женева (Швейцария): ВОЗ; 2007.

4. Бирд Дж. Показатели железосодержащего статуса популяций: свободный протопорфирин эритроцитов и протопорфирин цинка; железо сыворотки и плазмы, общая железосвязывающая способность и насыщение трансферрина; и рецептор трансферрина сыворотки. В: ВОЗ, редактор. Оценка статуса железа в популяции: включая обзоры литературы: отчет совместной технической консультации Всемирной организации здравоохранения/Центров по контролю и профилактике заболеваний по оценке статуса железа на уровне населения, Женева, Швейцария, 6–8 апреля 2004 г. 2-е изд. . Женева (Швейцария): ВОЗ; 2007.

5. Линч С.

Показатели железосодержащего статуса населения: показатели эритроцитов. В: ВОЗ, редактор. Оценка статуса железа в популяции: включая обзоры литературы: отчет совместной технической консультации Всемирной организации здравоохранения/Центров по контролю и профилактике заболеваний по оценке статуса железа на уровне населения, Женева, Швейцария, 6–8 апреля 2004 г. 2-е изд. . Женева (Швейцария): ВОЗ; 2007.

2-е изд. . Женева (Швейцария): ВОЗ; 2007.

6. Райтен Д.Дж., Сакр Ашур Ф.А., Росс А.С., Мейдани С.Н., Доусон Х.Д., Стивенсен К.Б., Брабин Б.Дж., Сучдев П.С., ван Оммен Б. Воспаление и наука о питании для программ/политик и интерпретации научных данных (INSPIRE). Джей Нутр 2015;145:1039С–108С. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

7. Weiss G, Goodnough LT. Анемия хронического заболевания. N Engl J Med 2005; 352:1011–23. [PubMed] [Google Scholar]

8. Европейская ассоциация по изучению печени. Клинические рекомендации EASL по гемохроматозу HFE. Дж Гепатол 2010; 53:3–22. [PubMed] [Google Scholar]

9. Bacon BR, Adams PC, Kowdley KV, Powell LW, Tavill AS; Американская ассоциация изучения заболеваний печени. Диагностика и лечение гемохроматоза: практическое руководство 2011 г. Американской ассоциации изучения заболеваний печени. гепатология 2011;54:328–43. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Адамс П.С., Кертес А.Е., Макларен К. Э., Барр Р., Бамфорд А., Чакрабарти С.

Скрининг населения на гемохроматоз: сравнение способности связывания несвязанного железа, насыщения трансферрина и генотипирования C282Y у 5211 добровольных доноров крови. гепатология

2000;31:1160–4. [PubMed] [Google Scholar]

Э., Барр Р., Бамфорд А., Чакрабарти С.

Скрининг населения на гемохроматоз: сравнение способности связывания несвязанного железа, насыщения трансферрина и генотипирования C282Y у 5211 добровольных доноров крови. гепатология

2000;31:1160–4. [PubMed] [Google Scholar]

11. Adams PC, Reboussin DM, Press RD, Barton JC, Acton RT, Moses GC, Leendecker-Foster C, McLaren GD, Dawkins FW, Gordeuk VR и др.. Биологическая изменчивость насыщения трансферрина и ненасыщенной железосвязывающей способности. Am J Med 2007;120:999.e1–7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

12. Metzgeroth G, Schultheis B, Dorn-Beineke A, Hehlmann R, Hastka J. Протопорфирин цинка, полезный параметр для устранения гиперферритинемии. Энн Хематол 2007; 86: 363–8. [PubMed] [Google Scholar]

13. Ahluwalia N, Lammi-Keefe CJ, Haley NR, Beard JL. Суточные колебания показателей состояния железа у пожилых женщин. Am J Clin Nutr 1993; 57: 414–9. [PubMed] [Google Scholar]

14. Lacher DA, Hughes JP, Carroll MD. Биологическая изменчивость лабораторных аналитов на основе 1999-2002 Национальное обследование состояния здоровья и питания. Natl Health Stat Rep

2010: 1–7. [Google Scholar]

Биологическая изменчивость лабораторных аналитов на основе 1999-2002 Национальное обследование состояния здоровья и питания. Natl Health Stat Rep

2010: 1–7. [Google Scholar]

15. Ricós C, Alvarez V, Cava F, García-Lario JV, Hernández A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. Текущие базы данных по биологической изменчивости: плюсы, минусы и прогресс. Scand J Clin Lab Invest 1999; 59: 491–500. [PubMed] [Google Scholar]

16. Купер М.Ю., Злоткин С.Х. Ежедневные изменения рецептора трансферрина и ферритина у здоровых мужчин и женщин. Am J Clin Nutr 1996;64:738–42. [PubMed] [Google Scholar]

17. Dale JC, Burritt MF, Zinsmeister AR. Суточные колебания сывороточного железа, железосвязывающей способности, насыщения трансферрина и уровней ферритина. Ам Джей Клин Патол 2002; 117:802–8. [PubMed] [Google Scholar]

18. Pearce CJ, Bosomworth MP. Хранение гепаринизированной крови. Энн Клин Биохим 1991; 28:112. [PubMed] [Google Scholar]

19. van Eijsden M, van der Wal MF, Hornstra G, Bonsel GJ. Можно ли хранить образцы цельной крови более 24 часов без ущерба для стабильности С-реактивного белка, ретинола, ферритина, фолиевой кислоты и жирных кислот в эпидемиологических исследованиях?

Клин Хим

2005; 51: 230–2. [PubMed] [Академия Google]

Можно ли хранить образцы цельной крови более 24 часов без ущерба для стабильности С-реактивного белка, ретинола, ферритина, фолиевой кислоты и жирных кислот в эпидемиологических исследованиях?

Клин Хим

2005; 51: 230–2. [PubMed] [Академия Google]

20. Драмме Б.С., Шлейхер Р.Л., Пфайффер К.М., Джейн Р.Б., Чжан М., Нгуен П.Х. Влияние отсроченной обработки образцов и замораживания на концентрации отдельных показателей питания в сыворотке крови. Клин Хим 2008; 54:1883–91. [PubMed] [Google Scholar]

21. Wilding P, Zilva JF, Wilde CE. Транспортировка образцов для клинического биохимического анализа. Энн Клин Биохим 1977; 14: 301–6. [PubMed] [Google Scholar]

22. Jansen EH, Beekhof PK, Schenk E. Долгосрочная стабильность биомаркеров статуса железа в сыворотке и плазме крови человека. Биомаркеры 2013;18:365–8. [PubMed] [Академия Google]

23. Уайтхед Р.Д. мл., Чжан М., Штернберг М.Р., Шлейхер Р.Л., Драмме Б., Мапанго С., Пфайффер К.М.

Влияние преаналитических факторов на измерение гемоглобина: сравнение двух анализаторов HemoCue для оказания медицинской помощи. Клин Биохим

2017;50:513–20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Клин Биохим

2017;50:513–20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

24. Blanck HM, Pfeiffer CM, Caudill SP, Reyes M, Gunter EW, Imperatore G, van Assendelft OW, Strider S, Dearth T. Сывороточное железо и железосвязывающая способность: круговое межлабораторное сравнительное исследование. Клин Хим 2003;49: 1672–5. [PubMed] [Google Scholar]

25. Блэкмор С., Гамильтон М., Ли А., Уорвуд М., Бриерли М., Хит А., Торп С.Дж. Автоматизированные методы иммуноанализа ферритина: исследования восстановления для оценки прослеживаемости до международного стандарта. Клин Хим Лаб Мед 2008;46:1450–7. [PubMed] [Google Scholar]

26. Thorpe SJ, Heath A, Sharp G, Cook J, Ellis R, Worwood M. Эталонный реагент ВОЗ для рецептора трансферрина сыворотки (sTfR): международное совместное исследование по оценке препарата рекомбинантного растворимого рецептора трансферрина. Клин Хим Лаб Мед 2010;48:815–20. [PubMed] [Академия Google]

27. Торп С.Дж.

Разработка и роль международных биологических эталонных материалов в диагностике анемии. Биопрепараты

2010; 38: 449–58. [PubMed] [Google Scholar]

Биопрепараты

2010; 38: 449–58. [PubMed] [Google Scholar]

28. Skikne BS, Flowers CH, Cook JD. Рецептор трансферрина сыворотки: количественная мера дефицита железа в тканях. Кровь 1990;75:1870–6. [PubMed] [Google Scholar]

29. Флауэрс Ч.Х., Скикне Б.С., Ковелл А.М., Кук Д.Д. Клиническое измерение рецептора трансферрина в сыворотке. J Lab Clin Med 1989; 114: 368–77. [PubMed] [Академия Google]

30. Пфайффер С.М., Кук Д.Д., Мэй З., Когсуэлл М.Е., Лукер А.С., Лачер Д.А. Оценка автоматизированного анализа растворимого рецептора трансферрина (sTfR) на анализаторе Roche Hitachi и его сравнение с двумя анализами ELISA. Клин Чим Акта 2007; 382:112–6. [PubMed] [Google Scholar]

31. Кук Д.Д., Флауэрс Ч., Скикне Б.С. Количественная оценка содержания железа в организме. Кровь 2003; 101:3359–64. [PubMed] [Google Scholar]

32. Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, Gunter EW, Johnson CL. Распространенность дефицита железа в США. ДЖАМА 1997;277:973-6. [PubMed] [Google Scholar]

33. Simmons WK, Cook JD, Bingham KC, Thomas M, Jackson J, Jackson M, Ahluwalia N, Kahn SG, Patterson AW.

Оценка системы доставки через желудок для приема добавок железа во время беременности. Am J Clin Nutr

1993; 58: 622–6. [PubMed] [Google Scholar]

Simmons WK, Cook JD, Bingham KC, Thomas M, Jackson J, Jackson M, Ahluwalia N, Kahn SG, Patterson AW.

Оценка системы доставки через желудок для приема добавок железа во время беременности. Am J Clin Nutr

1993; 58: 622–6. [PubMed] [Google Scholar]

34. Thuy PV, Berger J, Davidsson L, Khan NC, Lam NT, Cook JD, Hurrell RF, Khoi HH. Регулярное употребление обогащенного NaFeEDTA рыбного соуса улучшает статус железа и снижает распространенность анемии у вьетнамских женщин с анемией. Am J Clin Nutr 2003; 78: 284–9.0. [PubMed] [Google Scholar]

35. Engle-Stone R, Nankap M, Ndjebayi AO, Erhardt JG, Brown KH. Концентрации ферритина в плазме и растворимых рецепторов трансферрина, а также запасы железа в организме определяют сходные факторы риска дефицита железа, но приводят к различным оценкам национальной распространенности дефицита железа и железодефицитной анемии среди женщин и детей в Камеруне. Джей Нутр 2013; 143:369–77. [PubMed] [Google Scholar]

36. Cogswell ME, Looker AC, Pfeiffer CM, Cook JD, Lacher DA, Beard JL, Lynch SR, Grummer-Strawn LM. Оценка дефицита железа у детей дошкольного возраста и небеременных женщин детородного возраста в США: Национальное обследование состояния здоровья и питания, 2003–2006 гг. Am J Clin Nutr

2009 г.;89:1334–42. [PubMed] [Google Scholar]

Оценка дефицита железа у детей дошкольного возраста и небеременных женщин детородного возраста в США: Национальное обследование состояния здоровья и питания, 2003–2006 гг. Am J Clin Nutr

2009 г.;89:1334–42. [PubMed] [Google Scholar]

37. Mei Z, Cogswell ME, Looker AC, Pfeiffer CM, Cusick SE, Lacher DA, Grummer-Strawn LM. Оценка статуса железа у беременных женщин в США по данным Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), 1999–2006 гг. Am J Clin Nutr 2011;93:1312–20. [PubMed] [Google Scholar]

38. Gupta PM, Perrine CG, Mei Z, Scanlon KS. Железо, анемия и железодефицитная анемия у детей раннего возраста в США. Питательные вещества 2016:8:E330. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

39. Ронненберг А.Г., Вуд Р.Дж., Ван С., Син Х., Чен С., Чен Д., Гуан В., Хуан А., Ван Л., Сюй С. Концентрации гемоглобина и ферритина до зачатия связаны с исходом беременности в предполагаемой когорте китайских женщин. Джей Нутр 2004; 134: 2586–91. [PubMed] [Google Scholar]

40. Akesson A, Bjellerup P, Berglund M, Bremme K, Vahter M.

Рецептор растворимого трансферрина: продольная оценка от беременности до постлактации. Акушерство Гинеколь

2002; 99: 260–6. [PubMed] [Академия Google]

Akesson A, Bjellerup P, Berglund M, Bremme K, Vahter M.

Рецептор растворимого трансферрина: продольная оценка от беременности до постлактации. Акушерство Гинеколь

2002; 99: 260–6. [PubMed] [Академия Google]

41. ван ден Брук Н.Р., Лецкий Э.А., Уайт С.А., Шенкин А. Статус железа у беременных: какие измерения достоверны? Бр Дж Гематол 1998; 103:817–24. [PubMed] [Google Scholar]

42. Грант Ф.К., Марторелл Р., Флорес-Аяла Р., Коул К.Р., Рут Л.Дж., Рамакришнан У., Сучдев П.С. Сравнение показателей дефицита железа у кенийских детей. Am J Clin Nutr 2012;95:1231–7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

43. Punnonen K, Irjala K, Rajamaki A. Рецептор трансферрина сыворотки и его соотношение с ферритином сыворотки в диагностике дефицита железа. Кровь 1997;89:1052–7. [PubMed] [Google Scholar]

44. Skikne BS, Punnonen K, Caldron PH, Bennett MT, Rehu M, Gasior GH, Chamberlin JS, Sullivan LA, Bray KR, Southwick PC.

Улучшенная дифференциальная диагностика анемии хронического заболевания и железодефицитной анемии: проспективная многоцентровая оценка растворимого рецептора трансферрина и индекса sTfR/log ферритина. Ам Дж Гематол

2011; 86: 923–7. [PubMed] [Google Scholar]

Ам Дж Гематол

2011; 86: 923–7. [PubMed] [Google Scholar]

45. Берлин Т., Мейер А., Ротман-Пикельный П., Натур А., Леви Ю. Рецептор растворимого трансферрина как диагностический лабораторный тест для выявления железодефицитной анемии при острых заболеваниях госпитализированных больных. Isr Med Assoc J 2011;13:96–8. [PubMed] [Google Scholar]

46. Girelli D, Nemeth E, Swinkels DW. Гепсидин в диагностике железодефицитных заболеваний. Кровь 2016; 127:2809–13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

47. Ganz T. Регуляция гепсидина и железа, 10 лет спустя. Кровь 2011; 117:4425–33. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

48. Донкер А.Е., Рэймакерс Р.А., Власвельд Л.Т., ван Барневельд Т., Теринк Р., Дорс Н., Бронс П.П., Кноерс Н.В., Свинкелс Д.В. Практические рекомендации по диагностике и лечению микроцитарных анемий, обусловленных генетическими нарушениями метаболизма железа или синтеза гема. Кровь 2014; 123:3873–86. [PubMed] [Академия Google]

49. Kroot JJ, Tjalsma H, Fleming RE, Swinkels DW.

Гепсидин при заболеваниях железа у человека: диагностическое значение. Клин Хим

2011;57:1650–69. [PubMed] [Google Scholar]

Kroot JJ, Tjalsma H, Fleming RE, Swinkels DW.

Гепсидин при заболеваниях железа у человека: диагностическое значение. Клин Хим

2011;57:1650–69. [PubMed] [Google Scholar]

50. Nemeth E, Valore EV, Territo M, Schiller G, Lichtenstein A, Ganz T. Гепсидин, предполагаемый медиатор анемии воспаления, является белком острой фазы II типа. Кровь 2003; 101: 2461–3. [PubMed] [Google Scholar]

51. Пак М., Лопес М.А., Габаян В., Ганц Т., Ривера С. Для подавления гепсидина при анемии необходима эритропоэтическая активность. Кровь 2006; 108:3730–5. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

52. Мерфи А.Т., Ведьмак Д.Р., Луан П., Вроблевски В.Дж. Количественное определение гепсидина в сыворотке человека и мыши с использованием жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. Кровь 2007; 110:1048–54. [PubMed] [Google Scholar]

53. ван дер Форм Л.Н., Хендрикс Дж.С., Лаараккерс С.М., Клавер С., Армитаж А.Е., Бамберг А., Гертс-Моэспот А.Дж., Гирелли Д., Херкерт М. , Итконен О. и др..

На пути к всемирной гармонизации анализа гепсидина: идентификация заменяемого вторичного эталонного материала. Клин Хим

2016;62:993–1001. [PubMed] [Google Scholar]

, Итконен О. и др..

На пути к всемирной гармонизации анализа гепсидина: идентификация заменяемого вторичного эталонного материала. Клин Хим

2016;62:993–1001. [PubMed] [Google Scholar]

54. Brissot P, Ropert M, Le Lan C, Loreal O.. Железо, не связанное с трансферрином: ключевая роль в перегрузке железом и токсичности железа. Биохим Биофиз Акта 2012; 1820: 403–10. [PubMed] [Google Scholar]

55. Кабантчик З.И. Лабильное железо в клетках и жидкостях организма: физиология, патология и фармакология. Фронт Фармакол 2014;5:45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

56. Jacobs EM, Hendriks JC, van Tits BL, Evans PJ, Breuer W, Liu DY, Jansen EH, Jauhiainen K, Sturm B, Porter JB, et al. . Результаты международного кругового исследования для количественного определения несвязанного с трансферрином железа в сыворотке крови: необходимость определения стандартизации и клинически значимой изоформы. Анальная биохимия 2005; 341: 241–50. [PubMed] [Академия Google]

57. де Сварт Л., Хендрикс Дж. К., ван дер Ворм Л. Н., Кабантчик З. И., Эванс П. Дж., Ход Е. А., Бриттенхэм Г. М., Фурман Ю., Войчик Б., Янссен М. С. и др..

Второй международный круговой опрос для количественного определения несвязанного с трансферрином железа в сыворотке и лабильного железа в плазме у пациентов с нарушениями, связанными с перегрузкой железом. гематологический

2016; 101:38–45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

де Сварт Л., Хендрикс Дж. К., ван дер Ворм Л. Н., Кабантчик З. И., Эванс П. Дж., Ход Е. А., Бриттенхэм Г. М., Фурман Ю., Войчик Б., Янссен М. С. и др..

Второй международный круговой опрос для количественного определения несвязанного с трансферрином железа в сыворотке и лабильного железа в плазме у пациентов с нарушениями, связанными с перегрузкой железом. гематологический

2016; 101:38–45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

58. Ito S, Ikuta K, Kato D, Shibusa K, Niizeki N, Tanaka H, Addo L, Toki Y, Hatayama M, Inamura J и др.. Система анализа железа, не связанного с трансферрином, с использованием обычного автоматического анализатора. Клин Чим Акта 2014;437:129–35. [PubMed] [Google Scholar]

59. Пива Э., Бругнара С., Сполаоре Ф., Плебани М. Клиническая полезность параметров ретикулоцитов. Клин Лаб Мед 2015;35:133–63. [PubMed] [Google Scholar]

60. Бейкер Р.Д., Грир Ф.Р.

Диагностика и профилактика дефицита железа и железодефицитной анемии у детей грудного и раннего возраста (0-3 года). Педиатрия

2010; 126:1040–50. [PubMed] [Google Scholar]

Педиатрия

2010; 126:1040–50. [PubMed] [Google Scholar]

61. Ratcliffe LE, Thomas W, Glen J, Padhi S, Pordes BA, Wonderling D, Connell R, Stephens S, Michael AI, Fogarty DG, et al.. Диагностика и лечение дефицита железа при ХБП: краткое изложение рекомендаций руководства NICE и их обоснование. Am J почек Dis 2016; 67: 548–58. [PubMed] [Академия Google]

62. Холлоуэлл Дж.Г., ван Ассендельфт О.В., Гюнтер Э.В., Льюис Б.Г., Наджар М., Пфайффер К. Гематологические и связанные с железом аналиты – справочные данные для лиц в возрасте 1 года и старше: Соединенные Штаты, 1988–1994 годы. Жизненный показатель здоровья 11 2005: 1–156. [PubMed] [Google Scholar]

63. CDC, Национальный центр гигиены окружающей среды. Второй национальный отчет о биохимических показателях диеты и питания населения США [Интернет]. c2012. [цитировано 23 июня 2016 г.]. Доступно по адресу: http://www.cdc.gov/nutritionreport/.

64. CDC, Национальный центр статистики здравоохранения. Национальное обследование здоровья и питания. 2009-2010 Лабораторные методы [Интернет]. [цитировано 5 октября 2016 г.]. Доступно по адресу: https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/continuousnhanes/labmethods.aspx?BeginYear=2009.

2009-2010 Лабораторные методы [Интернет]. [цитировано 5 октября 2016 г.]. Доступно по адресу: https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/continuousnhanes/labmethods.aspx?BeginYear=2009.

65. Резюме отчета об оценке состояния питания населения Соединенных Штатов железом. Экспертная научная рабочая группа. Am J Clin Nutr 1985; 42: 1318–30. [PubMed] [Google Scholar]

66. CDC. Дефицит железа – США, 19 лет.99-2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51: 897–9. [PubMed] [Google Scholar]

67. Cusick SE, Mei Z, Freedman DS, Looker AC, Ogden CL, Gunter E, Cogswell ME. Необъяснимое снижение распространенности анемии среди детей и женщин в США между 1988-1994 и 1999-2002 гг. Am J Clin Nutr 2008; 88: 1611–7. [PubMed] [Google Scholar]

68. Finch CA, Smith NJ, Cook JD, Labbe RF, Lipschitz DA. Лабораторные показатели в диагностике дефицита железа. Гематология (Будап) 1974; 8: 177–82. [PubMed] [Академия Google]

69. Кук Д.Д., Финч К.А., Смит Н.Дж.

Оценка железодефицитного статуса населения. Кровь

1976; 48: 449–55. [PubMed] [Google Scholar]

Кровь

1976; 48: 449–55. [PubMed] [Google Scholar]

70. Дерман Д.П., Линч С.Р., Ботвелл Т.Х., Чарльтон Р.В., Торранс Д.Д., Бринк Б.А. Ферритин сыворотки как показатель питания железом у сельских и городских детей Южной Африки. Бр Дж Нутр 1978; 39: 383–9. [PubMed] [Google Scholar]

71. Berger J, Dyck JL, Galan P, Aplogan A, Schneider D, Traissac P, Hercberg S. Влияние ежедневных добавок железа на статус железа, клеточный иммунитет и частоту инфекций у детей Того в возрасте 6-36 месяцев. Евр Джей Клин Нутр 2000;54:29–35. [PubMed] [Google Scholar]

72. Cook JD, Skikne BS, Lynch SR, Reusser ME. Оценки обеспеченности железом населения США. Кровь 1986; 68: 726–31. [PubMed] [Google Scholar]

73. Hallberg L, Bengtsson C, Lapidus L, Lindstedt G, Lundberg PA, Hulten L. Скрининг дефицита железа: анализ, основанный на исследованиях костного мозга и определениях ферритина в сыворотке в популяционной выборке женщин. Бр Дж Гематол 1993; 85: 787–98. [PubMed] [Google Scholar]

74. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C.

Лабораторная диагностика железодефицитной анемии: обзор. J Gen Intern Med

1992;7:145–53. [PubMed] [Google Scholar]

Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C.

Лабораторная диагностика железодефицитной анемии: обзор. J Gen Intern Med

1992;7:145–53. [PubMed] [Google Scholar]

75. ВОЗ, CDC. Оценка статуса железа в популяциях: включая обзоры литературы. Отчет совместной технической консультации Всемирной организации здравоохранения/Центров по контролю и профилактике заболеваний по оценке статуса железа на уровне населения, Женева, Швейцария, 6–8 апреля 2004 г. 2-е изд. Женева (Швейцария): ВОЗ/CDC; 2007. [Google Scholar]

76. Министерство здравоохранения и социальных служб США. Здоровые люди 2010: понимание и улучшение здоровья. 2-е изд. Вашингтон (округ Колумбия): Министерство здравоохранения и социальных служб США; 2000. [Google Академия]

77. Кук Д.Д., Бой Э., Флауэрс С., Дарока Мдель С. Влияние высокогорного проживания на содержание железа в организме. Кровь 2005; 106:1441–6. [PubMed] [Google Scholar]

78. Means RT Jr., Allen J, Sears DA, Schuster SJ. Сывороточный растворимый трансферриновый рецептор и прогноз содержания железа в аспирате костного мозга приводят к гетерогенной группе пациентов. Клин Лаб Гематол

1999; 21: 161–7. [PubMed] [Google Scholar]

Сывороточный растворимый трансферриновый рецептор и прогноз содержания железа в аспирате костного мозга приводят к гетерогенной группе пациентов. Клин Лаб Гематол

1999; 21: 161–7. [PubMed] [Google Scholar]

79. USPSTF. Железодефицитная анемия у беременных: скрининг и добавки [Интернет]. c2015 [цитировано 4 октября 2016 г.]. Доступно по адресу: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/iron-deficiency-anemia-in-pregnant-women-screening-and-supplementation.

Интерпретация биохимических тестов на дефицит железа: диагностические трудности, связанные с ограничениями отдельных тестов

Резюме

Большинство случаев дефицита железа можно диагностировать с помощью простых тестов. Концентрация сывороточного железа не падает до тех пор, пока не будут исчерпаны запасы железа в организме. Когда запасы истощаются, концентрация трансферрина повышается, а концентрация ферритина падает. Необходима осторожность при обследовании пациентов с воспалительными заболеваниями, поскольку низкий уровень железа в сыворотке крови может не свидетельствовать о дефиците железа. У этих пациентов часто снижена концентрация трансферрина.

У этих пациентов часто снижена концентрация трансферрина.

Введение

Биохимические тесты на дефицит железа помогают оценить причину микроцитарной анемии (средний объем эритроцитов

Микроцитарная анемия чаще всего возникает из-за дефицита железа, но также может быть вызвана талассемией. пациенты с анемией, вторичной по отношению к хронической инфекции, воспалению или злокачественному новообразованию (анемия хронического заболевания), даже несмотря на то, что большинство этих пациентов имеют нормальный средний объем эритроцитов (MCV)9.0003

Результаты тестов на содержание железа относительно часто искажаются другими клиническими факторами. Это важно понимать, поскольку такие искаженные результаты могут дать неверное представление о запасах железа у пациента. Влияние этих факторов можно распознать, объединив результаты доступных в настоящее время тестов. Это дает более надежный обзор ситуации, чем любой отдельный тест. Однако имеющиеся в настоящее время тесты обеспечивают надежный показатель статуса железа достаточно часто, поэтому нецелесообразно проводить эндоскопические исследования только потому, что у пациента анемия, особенно нормоцитарная анемия. Эндоскопия целесообразна только в том случае, если есть признаки дефицита железа, не объясняемые другими причинами, или в высшей степени вероятные клинические признаки желудочно-кишечного заболевания.

Однако имеющиеся в настоящее время тесты обеспечивают надежный показатель статуса железа достаточно часто, поэтому нецелесообразно проводить эндоскопические исследования только потому, что у пациента анемия, особенно нормоцитарная анемия. Эндоскопия целесообразна только в том случае, если есть признаки дефицита железа, не объясняемые другими причинами, или в высшей степени вероятные клинические признаки желудочно-кишечного заболевания.

Исследование статуса железа

Три теста предоставляют большую часть информации, необходимой врачу:

– сывороточное железо

– сывороточный трансферрин или железосвязывающая способность

– сывороточный ферритин

Трансферрин является основным белком, транспортирующим железо в кровотоке . Концентрация ферритина отражает запасы железа в организме.

Связь железо/трансферрин в сыворотке или плазме

Концентрация железа в сыворотке (или плазме) постепенно падает ниже нормального диапазона (14–32 микромоль/л), когда количество железа в организме уменьшается после того, как запасы железа исчерпаны . Концентрация трансферрина в этих условиях повышается до или выше верхней границы нормального диапазона. Субнормальный уровень железа в сочетании с сверхнормальным уровнем трансферрина является очень убедительным свидетельством дефицита железа (таблица 1).

Концентрация трансферрина в этих условиях повышается до или выше верхней границы нормального диапазона. Субнормальный уровень железа в сочетании с сверхнормальным уровнем трансферрина является очень убедительным свидетельством дефицита железа (таблица 1).

Таблица 1 Интерпретация исследований железа | ||

| Железодефицитная анемия | Анемия хронического заболевания | |

| Сывороточное железо | против | против |

| Трансферрин сыворотки или Общее железо сыворотки Связывающая способность | 9= вверх и v = вниз||

Диагностическая специфичность низкого уровня сывороточного железа для дефицита железа теряется при наличии воспалительных процессов и некоторых других форм хронических заболеваний (табл. 2 и 3). Концентрация железа и трансферрина в сыворотке значительно изменяется и быстро падает как часть реакции острой фазы после начала воспаления, независимо от состояния запасов железа в организме. Этот ответ может привести к заметному снижению в течение дня, особенно уровня железа в сыворотке. Влияние на уровни железа и трансферрина сохраняется до тех пор, пока сохраняется воспалительный процесс, и классически связано с развитием анемии хронического заболевания. К сожалению, низкий уровень железа в сыворотке крови в этом случае часто ошибочно интерпретируется как свидетельство дефицита железа, что является серьезной диагностической ошибкой, которой можно избежать путем одновременного определения уровня трансферрина, который в этом контексте является субнормальным или находится в нижней части нормы. Следовательно, оценка только сывороточного железа при исследовании анемии нецелесообразна.

Этот ответ может привести к заметному снижению в течение дня, особенно уровня железа в сыворотке. Влияние на уровни железа и трансферрина сохраняется до тех пор, пока сохраняется воспалительный процесс, и классически связано с развитием анемии хронического заболевания. К сожалению, низкий уровень железа в сыворотке крови в этом случае часто ошибочно интерпретируется как свидетельство дефицита железа, что является серьезной диагностической ошибкой, которой можно избежать путем одновременного определения уровня трансферрина, который в этом контексте является субнормальным или находится в нижней части нормы. Следовательно, оценка только сывороточного железа при исследовании анемии нецелесообразна.

Таблица 2 Проблемы интерпретации уровней железа в сыворотке по отношению к запасам железа в организме | ||

| Ложная норма | Ложный низкий уровень | |

| – Недавние препараты железа, возможно, недооцененные в качестве компонента витаминов с минеральными добавками | – Сопутствующее острое или хроническое воспаление – Послеоперационный период – Сопутствующая инфекция – Злокачественное новообразование – Гипопротеинемия | |

Таблица 3 Проблемы интерпретации уровней трансферрина в сыворотке по отношению к запасам железа в организме | |

| Ложный минимум | Ложная норма |

| – Одновременное острое и хроническое заболевание | – Гипопротеинемия |

Отношение уровня трансферрина к общей железосвязывающей способности сыворотки

Трансферрин является белком-носителем, который связывает большую часть железа, присутствующего в сыворотке. Его концентрация у взрослых оценивается иммунологическими анализами в диапазоне 2,0-3,6 г/л с некоторыми незначительными вариациями в зависимости от конкретного используемого метода. Общая железосвязывающая способность сыворотки, измеренная путем определения общего количества железа, которое может быть связано с белками сыворотки, пропорциональна концентрации трансферрина в сыворотке. Следовательно, общая железосвязывающая способность просто представляет собой альтернативный способ выражения количества трансферрина в сыворотке.

Его концентрация у взрослых оценивается иммунологическими анализами в диапазоне 2,0-3,6 г/л с некоторыми незначительными вариациями в зависимости от конкретного используемого метода. Общая железосвязывающая способность сыворотки, измеренная путем определения общего количества железа, которое может быть связано с белками сыворотки, пропорциональна концентрации трансферрина в сыворотке. Следовательно, общая железосвязывающая способность просто представляет собой альтернативный способ выражения количества трансферрина в сыворотке.

Выражение результатов в виде процентного насыщения трансферрина

Процент заполнения железом участков связывания железа на трансферрине рассчитывается путем деления уровня железа в сыворотке на общую железосвязывающую способность сыворотки. Общая железосвязывающая способность сыворотки может быть экстраполирована из уровня трансферрина или измерена непосредственно. У здоровых людей насыщение трансферрина составляет 20-50%. Было высказано мнение, что субнормальный процент сатурации является полезным показателем дефицита железа, но низкие значения также получают при хронических заболеваниях и, следовательно, не обладают специфичностью.

Было высказано мнение, что субнормальный процент сатурации является полезным показателем дефицита железа, но низкие значения также получают при хронических заболеваниях и, следовательно, не обладают специфичностью.

Оценка сывороточного ферритина

Субнормальные уровни ферритина могут быть обнаружены, когда запасы железа истощены, но до того, как уровень сывороточного железа изменится. Таким образом, ферритин представляет собой наиболее чувствительный показатель раннего дефицита железа. Нормальный диапазон ферритина в сыворотке зависит от нескольких переменных, включая методологию, возраст и пол. Нормальный диапазон составляет 25-155 мкг/л у менструирующих взрослых женщин и 40-260 мкг/л у взрослых мужчин. Концентрации у женщин в постменопаузе соответствуют таковым у мужчин того же возраста и ниже у детей. Сниженный уровень ферритина в сыворотке имеет высокую степень специфичности в отношении дефицита железа. Однако у пациентов с дефицитом железа некоторые клинические состояния могут искажать взаимосвязь, вызывая повышение уровня ферритина в сыворотке (таблица 4), хотя очень редко он превышает 100 мкг/л у пациентов с дефицитом железа.

Таблица 4 Проблемы интерпретации уровней ферритина в сыворотке по отношению к запасам железа в организме | |

| Ложный минимум | Ложная норма |

| – Очень редко | – Сопутствующее острое или хроническое воспаление – Гепатоцеллюлярное повреждение – Некоторые злокачественные новообразования |

Значение комбинированных результатов тестов в сложных случаях

Сопутствующее заболевание иногда может сделать невозможным оценку статуса железа с помощью биохимических тестов. Одновременное измерение сывороточного железа, трансферрина и ферритина снижает вероятность постановки неправильного диагноза дефицита железа и в большинстве случаев обеспечивает надежный показатель запасов железа в организме.

Дальнейшая оценка в сомнительных ситуациях

При отсутствии однозначных данных о состоянии запасов железа, когда такая информация имеет большое клиническое значение, можно оценить запасы железа, выполнив аспирацию костного мозга. Частицы костного мозга окрашивают на железо с помощью реакции берлинской лазури. Отрицательный результат считается золотым стандартом диагностики дефицита железа, но процедура неудобна и поэтому проводится редко.

Частицы костного мозга окрашивают на железо с помощью реакции берлинской лазури. Отрицательный результат считается золотым стандартом диагностики дефицита железа, но процедура неудобна и поэтому проводится редко.

Другой подход заключается в оценке реакции на пробу перорального приема железа. Повышение MCV и повышение уровня гемоглобина более чем на 10 г/л в течение 4-6 недель свидетельствует о том, что дефицит железа способствует развитию анемии. Однако испытания добавок железа обычно не приносят пользы при нормоцитарной анемии, когда за анемию обычно отвечает альтернативный механизм.

Примеры интерпретации результатов испытаний

Пример А 23-летний мужчина с длительно существующей микроцитарной анемией, не реагирующей на пероральные препараты железа: Hb 89 г/л (N 130-185), MCV 57 фл (N 80-96) Трансферрин сыворотки 1,5 г/л (N 2,0-3,6) Ферритин сыворотки 195 мкг/л (N 40-260) Характер результатов исследования железа согласуется с последствиями хронического воспаления. |