Фасадный дюбель гост: Дюбель фасадный 10х100 анкер

alexxlab | 19.10.1988 | 0 | Разное

ВОПРОСЫ ПРАКТИКА К ГОСТ Р 56707-2015

ВОПРОСЫ ПРАКТИКА К ГОСТ Р 56707-2015“Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия”А.В. Александров, Эксперт ПК25 ТК465 «Строительство» Росстандарта

Постановлением №18-81 Минстроя России [1] от 11.08.1995 г. в СНиП II-3-79*[2] было введено Изменение №3, которое в несколько раз повысило требования к приведенному термическому сопротивлению ограждающих конструкций. СНиП II-3-79* с Изменением №3 вступил в действие с 01.09.1996 г. и именно эту дату можно назвать началом широкого внедрения на территории РФ разнообразных систем фасадного утепления.

Автор статьи с 1996 г. в течение 14 лет принимал активное участие в продвижение в России известной немецкой фасадной системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем, а с 2011 г. и по настоящее время был связан с аналогичной, но уже российской штукатурной фасадной системой утепления.

Так как за это время пришлось многократно заниматься сертификацией штукатурных фасадных систем с различными видами эффективного утеплителя, то можно констатировать, что эволюция нормирования такой системы фасадного утепления прошла “на глазах” автора статьи. Кроме того, довелось за это время провести беседы с известными немецкими специалистами по вопросам теории, нормирования и монтажа аналогичных систем в Германии.

С 1997 г., когда было выдано первое Техническое свидетельство на штукатурную систему утепления, и по настоящее время основным документом регламентирующим применение фасадных систем утепления с тонким наружным штукатурным слоем на территории России, является Техническое свидетельство Минстроя России, статус которого, в целях защиты внутреннего рынка страны от необоснованного применения новых материалов, изделий, конструкций и технологий, законодательно был закреплен Постановлением № 1636 Правительства России [3] в 1997 г.

Начиная с 2010 г. в России начинают последовательно вступать в действие национальные стандарты, разработанные Ассоциацией “Наружные фасадные системы” (Ассоциация “Анфас”). Так, стандарт ГОСТ Р 53786-2010 [4] впервые вводит термин “Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК)”. По сути своей он аналогичен европейским названиям фасадных систем утепления с штукатурным слоем, таким, как Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) или External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).

Так, стандарт ГОСТ Р 53786-2010 [4] впервые вводит термин “Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК)”. По сути своей он аналогичен европейским названиям фасадных систем утепления с штукатурным слоем, таким, как Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) или External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).

Из трех терминов СФТК, WDVS и ETICS, с точки зрения автора, наиболее точным по смыслу является термин WDVS, который можно перевести как “теплозащитная связанная система”, в котором сделан дополнительный акцент, помимо утепления, на совместную связанную работу всех слоев системы. Далее при сравнении схем нормирования СФТК в ГОСТ Р 56707 [5] и WDVS ETAG 004 [6] будем придерживаться терминологии немецкой WDVS.

Стандарты Ассоциации “Анфас” для СФТК, вступившие в действие с 2010 по 2015 г.г., были посвящены вопросам терминов и определений, классификации, нормирования показателей отдельных материалов и компонентов, определения методик измерений для частичных и полных образцов СФТК. И если у автора статьи по всем этим стандартам были дискуссии и несогласие с разработчиками стандартов в основном по величине отдельных количественных показателей, то с выходом стандарта ГОСТ Р 56707 уже появились недоумение и неприятие самой системы нормирования СФТК, тем более, что авторы стандарта многократно подчеркивали факт учета европейского опыта нормирования подобных фасадных штукатурных систем утепления.

И если у автора статьи по всем этим стандартам были дискуссии и несогласие с разработчиками стандартов в основном по величине отдельных количественных показателей, то с выходом стандарта ГОСТ Р 56707 уже появились недоумение и неприятие самой системы нормирования СФТК, тем более, что авторы стандарта многократно подчеркивали факт учета европейского опыта нормирования подобных фасадных штукатурных систем утепления.

В качестве сравнения с ГОСТ Р 56707 используем европейский стандарт ETAG 004 – Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht, который можно перевести как “ETAG 004 – Предписания для европейских технических допусков для наружных теплозащитных связанных систем с штукатурным слоем”.

Сравнение проведем (рис. 1) по оценке совокупности показателей по прочности при растяжении утеплителя, прочности на разрыв верхнего слоя материала ограждающей конструкции, прочности сцепления клеевых связок и финишной штукатурки с бетоном, так как все эти показатели влияют на надежность применения СФТК. Все показатели для простоты выбраны только для сухих материалов. Также отметим, что нормирование некой физической величины, как правило, идет или по классам, или по уровням, или по минимальному значению.

Все показатели для простоты выбраны только для сухих материалов. Также отметим, что нормирование некой физической величины, как правило, идет или по классам, или по уровням, или по минимальному значению.

Рис. 1. Блок-схема сравнения схем нормирования ETAG 004 и ГОСТ Р 56707

Блок-схема на рис. 1 условно разделена на четыре зоны. Зона 1 (синий фон) показывает как построена схема нормирования надежности только приклеенной WDVS в ETAG 004. Зона 2 (серый фон) дает представление о послойной структуре СФТК. Небольшая зона 1-3 (синий фон) есть область совпадения схем нормирования ETAG 004 и ГОСТ Р 56707. Наконец, зона 3 (красный фон) посвящена принятой системе нормирования только приклеенной СФТК в ГОСТ Р 56707, с обоснованием ее избыточности и принципиального отличия от зоны 1.

Сначала рассмотрим зону 2. Очевидно, что в структуре СФТК можно выделить три основных слоя. Это, прежде всего, эффективный утеплитель (на схеме номер 3). Вторым слоем является ограждающая конструкция здания или сооружения (1), обычно ее рассматривают как строительное основание (далее основание), на которое приклеивается, а затем закрепляется специальными тарельчатыми дюбелями эффективный плитный утеплитель. Третьим слоем (5) выступает декоративно-защитная финишная зернистая цементная или полимерная штукатурка.

Третьим слоем (5) выступает декоративно-защитная финишная зернистая цементная или полимерная штукатурка.

Все три слоя СФТК связаны между собой клеевыми, минеральными или полимерными, связками (4) и (5). Это может быть, как один универсальный клеевой состав, так и два разных клеевых состава, предназначенных, соответственно, на “чистое” приклеивание плит утеплителя к основанию и на формирование базового слоя, который впоследствии армируется щелочестойкой стеклосеткой.

Глядя на структуру СФТК, очевидно, что система не только выполняет функции теплозащиты, но и, что очень важно, все слои системы прочно связаны (иногда говорят скреплены) между собой, о чем упоминалось выше. Внешнее воздействие на СФТК, например, знакопеременная ветровая нагрузка, через связанные слои СФТК, воспринимается ограждающей конструкцией здания (основанием).

Перейдем к зоне 1 (синий фон). В этой зоне приведен европейский подход к нормированию WDVS по минимальным значениям всех приведенных показателей, с точки зрения надежности, в соответствии с ETAG 004.

Схема нормирования в ETAG 004 привязана к прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты утеплителя из пенополистирола EPS (ППС). Минимальное значение прочности при растяжении, определяемое по DIN EN 1607 (ГОСТ EN 1607 [7]), для эластифицированного EPS (за счет предварительного сжатия более высокая звукоизолирующая способность) равно ≥ 0,08 МПа. На практике это означает, что данный количественный показатель фиксируется, как обязательное требование к фасадному EPS в общестроительном допуске abZ/ETA (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, abZ) на применение, имеющего европейское техническое одобрение (ETA), и который выдается Институтом строительной техники (DIBt) в Берлине каждому системодержателю WDVS в Германии. Необходимо отметить, что классический EPS для WDVS, без предварительного сжатия в отличие от эластифицированного, согласно DIN 4108-10 [8], должен иметь прочность на растяжение ≥ 100 КПа.

Прежде чем идти дальше зададим вопрос №1 к разработчикам стандарта ГОСТ Р 56707.

Почему система нормирования была привязана к прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плит ППС, а не МВП?

Так, согласно статистике, например, в Германии примерно на 85% фасадов зданий с WDVS в качестве эффективного утеплителя применен EPS (ППС). На 10% зданий МВП типа Ламелла с той же прочностью при растяжении ≥ 0,08 МПа и только на 5% зданий применена МВП высокой плотности, свыше 120 кг/м³. Такая картина, в целом, характерна для всей Европы, поэтому логично предположить, что в ETAG 004 нормирование надежности WDVS было привязано именно к ППС.

Однако в России статистика совсем другая. На СФТК с МВП высокой плотности в 2017 г. приходилось, по разным оценкам, не менее 60-65% рынка штукатурных систем утепления. Минимальная прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям для таких плит составляет значительно меньшую величину, равную ≥ 0,015 МПа (15 КПа). Для сравнения, согласно ГОСТ 15588 [9], прочность при растяжении фасадного ППС 16Ф для СФТК составляет ≥ 0,1 МПа.

Так как нормированное значение прочности при растяжении в ETAG 004 для EPS ≥ 0,08 МПа, то логично предположить, что прочность сцепления между EPS и основанием должна быть также не менее тех же 0,08 МПа (п. 6.1.4.1.1 ETAG 004).

Рис. 2. Измерение прочности при растяжении верхнего слоя строительного основания

В п. 6.1.4.1.2 ETAG 004 нормируется минимальная прочность сцепления клеевой связки с основанием, которая должна быть не менее прочности при растяжении EPS. В п. 5.1.4.1.2 ETAG 004 определен, как состав бетонных пластин, так и методика измерения прочности сцепления клеевой связки с 5 такими пластинами. Величина минимальной прочности сцепления с основанием составляет ≥ 0,25 МПа. Это соответствует коэффициенту запаса 0,25/0,08 ~ 3,13.

Клеевая связка (приклеивание) должна обеспечивать не меньшую прочность сцепления с EPS ≥ 0,08 МПа (п. 6.1.4.1.3 ETAG 004). Это гарантирует когезионный отрыв по телу EPS. Из тех же соображений нормируется и минимальная прочность сцепления, ≥ 0,08 МПа, клеевой связки (базовый слой с сеткой) c EPS.

Важным моментом является нормирование прочности при растяжении для верхнего слоя основания, на которое приклеиваются плиты утеплителя. К сожалению, этот показатель пока никак не описан в нормировании СФТК в России. Это требование обязательно вводится в строительные допуски (abZ) на WDVS и составляет не менее прочности при растяжении EPS, а именно, ≥ 0,08 МПа. В противном случае возможен отрыв WDVS от основания.

Это важно для таких критических оснований, с точки зрения эксплуатации WDVS/СФТК, как, например, блоки из ячеистого бетонов с плотностью ниже 600 кг/м³. Измерение показателя прочности на разрыв верхнего слоя основания проводится с помощью разрывной машины (см. рис. 2), в т.ч., при необходимости, непосредственно на объекте.

Зона 1 на рис. 1 наглядно показывает, что нормирование всех показателей для WDVS проведено по минимальным (!) значениям.

Теперь перейдем к зонам 1-3 и 3, которые отражают схему нормирования СФТК в ГОСТ Р 56707.

Зона 1-3 показывает в какой мере совпадают схемы нормирования для WDVS в ETAG 004 и СФТК в ГОСТ Р 56707. Минимальное требование по прочности сцепления с ППС, ≥ 0,1 МПа, для клеевой связки (приклеивание) является правильным, т.к. согласно ГОСТ 15588 прочность при растяжении фасадного не эластифицированного пенополистирола марки ППС 16Ф составляет ≥ 0,1 МПа.

Минимальное требование по прочности сцепления с ППС, ≥ 0,1 МПа, для клеевой связки (приклеивание) является правильным, т.к. согласно ГОСТ 15588 прочность при растяжении фасадного не эластифицированного пенополистирола марки ППС 16Ф составляет ≥ 0,1 МПа.

Вызывает сомнение, выбранная минимальная величина прочности сцепления с ППС, ≥ 0,12 МПа, для клеевой связки (базовый слой с сеткой). Как можно на ППС 16Ф, имеющего фактическую допустимую прочность при растяжении равную 0,1 МПа, измерить при испытаниях путем отрыва клеевой связки прочность сцепления равную 0,12 МПа? В том же ETAG 004, как клеевая связка (приклеивание), так и клеевая связка (базовый слой с сеткой), имеют одинаковую минимальную прочность сцепления с ППС, равную ≥ 0,08 МПа.

И, наконец, рассмотрим зону 3, в которой схема нормирования для СФТК коренным образом отличается от ETAG 004, так как в ней разработчики стандарта решили уйти от нормирования по минимальным значениям к классам показателей.

В связи с этим возникает вопрос № 2.

Если принять, что в СФТК самым “слабым” звеном с точки зрения надежности по прочности при растяжении под внешней нагрузкой являются пенополистирольные плиты, то зачем вводить классы по прочности сцепления для клеевых связок и штукатурок к бетону?

Давайте представим, что некая внешняя нагрузка, например, та же ветровая нагрузка в виде отсоса, превысила прочность при растяжении ППС, то от отказа СФТК все равно не спасут даже клеевые связки с максимальной прочностью сцепления с бетоном!

По мнению автора статьи при нормировании нужно было не классы вводить, а определиться с минимальной(!) прочностью сцепления с бетоном клеевых связок и штукатурок с разумным коэффициентом запаса, как это и было сделано в ETAG 004. Из рис.1 видно, что клеевые связки, как на приклеивание, так и на базовый слой с сеткой, даже по минимальному классу имеют коэффициент запаса равный 0,5 МПа/0,1 МПа=5, что почти в 1,6 раза превышает аналогичный коэффициент запаса в ETAG 004, равный 3,13.

Далее, как дополнение к вопросу №2, напрашивается вопрос № 3.

Есть ли у авторов стандарта ГОСТ Р 56707 обоснование невозможности применения или практические подтвержденные примеры отказа СФТК с минимальной прочностью сцепления, равной 0,5 МПа, для клеевых связок (приклеивание и базовый слой с сеткой) на зданиях нормального и повышенного уровней ответственности?

Часто приходилось слышать, что ETAG 004 для Германии, но у них все другое, в т.ч. и климат. Однако давайте обратимся к российским действующим стандартам. Например, в п. 4.14 ГОСТ 31357 [10] можно найти, что прочность сцепления затвердевших клеевых растворов с бетонным основанием должна быть не ниже 0,5 МПа. А если обратиться к таблице 8 СП 71.13330 [11], то находим, что растворы штукатурные для наружных работ должны иметь прочность сцепления не ниже 0,4 МПа.

Классы по прочности сцепления с бетоном на минеральные клеевые связки (приклеивание и базовый слой) и минеральные штукатурки, как и классы по прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе, были введены в ГОСТ Р 54359 [12] и ГОСТ Р 54358 [13], соответственно. Количество классов колеблется от 3 до 5 для всех этих показателей.

Количество классов колеблется от 3 до 5 для всех этих показателей.

В п. 4.3 ГОСТ Р 56707 введены 3 класса по надежности: СК0 (повышенный класс), СК1 (средний класс) и СК2 (пониженный класс). Далее в п. 4.4 класс СК0 был увязан с повышенным уровнем ответственности зданий и сооружений, СК1 – с нормальным уровнем ответственности, СК2 – с пониженным уровнем ответственности.

Так как уровней ответственности, согласно п.п. 7-10 Статьи 4. 384-ФЗ [14], только три (!), то у авторов стандарта встала проблема выбора только 3 показателей для клеевых связок и штукатурок по прочности сцепления, прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе для таблиц 4, 5, 6 и 7 ГОСТ Р 56707 из 3-5 аналогичных показателей из стандартов ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р 54359, ГОСТ Р 55936 [15], ГОСТ Р 55818 [16].

Такой подход к нормированию привел к появлению в перечисленных выше стандартах по клеевым связкам и штукатуркам для СФТК большого(!) количества потерявших всякий смысл и никому не нужных показателей, которые на рис. 1 взяты в черный прямоугольник. Это, как минимум, говорит об отсутствии гармонизации между стандартами.

1 взяты в черный прямоугольник. Это, как минимум, говорит об отсутствии гармонизации между стандартами.

Показатели для таблиц 4, 5, 6 и 7 ГОСТ Р 56707 были выбраны по простому принципу. Для СК0 максимальное значение, среднее для СК1, иногда и для класса СК2, и минимальное для СК2. Однако такой подход не всегда представляется верным, так как клеевые связки и штукатурки должны быть сбалансированы по отдельным показателям.

Так, клеевая связка (базовый слой с сеткой) связывает между собой “мягкий” утеплитель ППС/МВП с жесткими финишными штукатурками и основанием, поэтому для нее такие прочностные характеристики, как прочность на сжатие и изгиб, должны быть сбалансированы.

А, например, водопоглощение и диффузия водяного пара являются встречными физическими процессами в ограждающей конструкции. Баланс между двумя этими процессами напрямую зависит от количества редиспергируемых полимерных порошков (РПП) в минеральных составах и связующей основы в полимерных составах для СФТК.

Еще несколько слов по паропроницаемости СФТК. К сожалению, в ГОСТ Р 56707 были уравнены по расчетному коэффициенту паропроницаемости минеральные клеевые связки и минеральные штукатурки с полимерными клеевыми связками и полимерными штукатурками. Кроме того, был исключен минимальный класс 1 из ГОСТ Р 55818 для затвердевших полимерных штукатурок равный 0,02 мг/(м·ч·Па), что превратило его в очередной бесполезный и никому ненужный показатель.

Это не отвечает, как европейскому опыту, тем более, что ГОСТ 25898-2012 [17] гармонизирован с аналогичным европейским стандартом ISO 12572:2001* [18], так и протоколам испытаний полимерных штукатурок, например, НИИСФ и НИИМосстрой, с которыми автору статьи довелось ознакомиться.

Давайте, для примера, обратимся к таблице 1 DIN V 4108-4:2007-06 [19]. В этой таблице для минеральных штукатурок на цементном вяжущем приведен диапазон безразмерного коэффициента паропроницаемости равный 5/35, а для полимерных штукатурок диапазон того же коэффициента паропроницаемости уже равен 50/200. Согласно ГОСТ 25898-2012, безразмерный коэффициент паропроницаемости показывает во сколько раз паропроницаемость штукатурки хуже паропроницаемости воздуха. Разность в диапазонах показывает, что паропроницаемость полимерных штукатурок, как правило, хуже паропроницаемости минеральных штукатурок, то же относится и к клеевым связкам полимерным и минеральным.

Согласно ГОСТ 25898-2012, безразмерный коэффициент паропроницаемости показывает во сколько раз паропроницаемость штукатурки хуже паропроницаемости воздуха. Разность в диапазонах показывает, что паропроницаемость полимерных штукатурок, как правило, хуже паропроницаемости минеральных штукатурок, то же относится и к клеевым связкам полимерным и минеральным.

В п. 5.10 ГОСТ Р 56707 расчет защиты СФТК от переувлажнения с учетом сопротивлению паропроницаемости СФТК, как и в п. 6.5.1 сопротивление паропроницанию окрасочных составов, предлагается измерять по ГОСТ Р 55412. Это требование нельзя признать легитимным, так как в ГОСТ Р 55412 паропроницаемость воздушной прослойки между дистиллированной водой и образцом материала в испытательном сосуде взята из недействующего ГОСТ 25898-83 [20]. Данный показатель, согласно действующему ГОСТ Р 25898-2012, должен рассчитываться по формуле Ширмера или по графику на рис. А.1 (см. Приложение А), что неминуемо приведет к другим результатам испытаний.

Требует обоснования в п. 6.5.1 величина сопротивления паропроницаемости равная 0,15 (м²·ч·Па)/мг для окрасочных составов. Обычно, если приводится сопротивление паропроницаемости, то необходимо указывать толщину слоя материала, при которой было получено данное сопротивление паропроницаемости.

В чем смысл, с точки зрения системных показателей для СФТК и общих технических условий, введение в п. 6.5.2 ГОСТ Р 56707 для окрасочных составов времени и степени высыхания?

Вопрос № 4 связан с п. 5.7 ГОСТ Р 56707.

Почему отдельные материалы СФТК испытываются и имеют ограничения на водопоглощение в % по массе, тогда как в ГОСТ Р 56707 для СФТК введено ограничение по капиллярному всасыванию влаги, не более 0,5 кг/м² за 24 часа?

В самом п. 5.7 допущена ошибка в размерности капиллярного водопоглощения. Вместо 0,5 кг/(м²·ч) за 24 ч надо писать 0,5 кг/м² за 24 ч. Размерность кг/(м²·ч) есть мгновенная скорость капиллярного всасывания.

В стандартах на минеральные и полимерные клеевые связки и штукатурки водопоглощение по массе зафиксировано на уровне ≤ 15%. Как увязаны между собой характеристики водопоглощение по массе, %, и капиллярное водопоглощение, кг/(м²·ч) за 24 ч? Почему в стандартах на отдельные материалы используется первая, а в стандартах по методикам измерений и общих технических условиях для СФТК вторая характеристика?

Как увязаны между собой характеристики водопоглощение по массе, %, и капиллярное водопоглощение, кг/(м²·ч) за 24 ч? Почему в стандартах на отдельные материалы используется первая, а в стандартах по методикам измерений и общих технических условиях для СФТК вторая характеристика?

Также следует отметить, что в таблице 3 среди технических показателей для МВП водопоглощение присутствует, а такой важнейший показатель для эксплуатации СФТК, как коэффициент паропроницаемости отсутствует.

Отдельно несколько замечаний по ГОСТ Р 55943 [21], который посвящен методам определения и оценкам устойчивости СФТК к климатическим воздействиям. Очевидно, что к моменту написания ГОСТ Р 55943, у авторов стандарта ГОСТ Р 56707 уже созрела схема нормирования по классам надежности с привязкой к уровням ответственности зданий и сооружений. Поэтому и были введены классы устойчивости к климатическим воздействиям КВ0, КВ1 и КВ2, с количеством блок-циклов испытаний в климатической камере, соответственно, 50, 75, 100 и 125.

Отметим, что в стандарте ГОСТ Р 54359 необходимая морозостойкость клеевой связки (приклеивание) должна быть не ниже 50 циклов, а клеевой связи (база с сеткой) – не ниже 75 циклов. В ГОСТ Р 54358 минимальное значение морозостойкости для минеральной штукатурки составляет не менее 50 циклов.

Требования по морозостойкости контактной зоны появляются в ГОСТ Р 55818 (полимерные штукатурки) и в ГОСТ Р 55936 (полимерные клеевые, базовые и выравнивающие составы) и зафиксированы на уровне не ниже 75 циклов.

А как в ETAG 004? Методика климатических испытаний и вид стенда с WDVS описан в п. 5.1.3. Количество циклов климатических воздействий на систему составляет фиксированные 80 циклов. Однако есть принципиальное отличие. Предварительно для утеплителя, клеевых связок и штукатурок определяется капиллярное водопоглощение. И если оно ≤ 0,5 кг/м² за 24 часа для клеевой связки (базовый слой) и штукатурки, то фазу “замораживание/оттаивание” климатических испытаний можно не проводить. Именно в этом заключается смысл количественной величины капиллярного водопоглощения, приведенного в п. 5.7 ГОСТ Р 55707. В СФТК могут быть применены материалы и с водопоглощением ≥ 0,5 кг/м² за 24 часа, которые фактически (!) исключены для ГОСТ Р 56707, но в этом случае фаза “замораживание/оттаивание” должна присутствовать в климатических испытания в обязательном порядке, согласно ETAG 004.

5.7 ГОСТ Р 55707. В СФТК могут быть применены материалы и с водопоглощением ≥ 0,5 кг/м² за 24 часа, которые фактически (!) исключены для ГОСТ Р 56707, но в этом случае фаза “замораживание/оттаивание” должна присутствовать в климатических испытания в обязательном порядке, согласно ETAG 004.

Спору нет, климатические испытания натурного образца СФТК на стенде нужны, однако, по мнению автора статьи, введение классов КВ0, КВ1 и КВ2 является очередным избыточным нормированием. Правильным шагом было бы ограничить количество циклов климатических воздействий на СФТК и принять его равным, например, 75. Тем более, что эта цифра отражена в Примечании п. 7.6 ГОСТ Р 55943.

Другой вопрос в том, а сколько у в России аккредитованных лабораторий с соответствующими климатическими камерами, способных обеспечить проведение длительных климатических испытаний крупногабаритного образца СФТК (см. рис 2 и 3), согласно климатическими циклами А и Б ГОСТ Р 55943? Для таких случаев и вводят иногда стандарты с отложенным сроком введения в действие, чтобы заказчик и аккредитованная лаборатория были готовы к встрече с друг другом.

Вызывает недоумение трактовка пожарной безопасности СФТК в ГОСТ Р 56707. Так, в п. 5.1 и в таблице 2 п. 5.8 зафиксировано, что любому классу надежности должна соответствовать СФТК исключительно класса конструктивной пожарной опасности К0, согласно ГОСТ 31251[22].

Это приводит к вопросу № 5.

Почему для всех классов надежности допустимо использовать СФТК только класса конструктивной пожарной опасности К0?

Прежде всего, согласно ГОСТ 31251, определимся, что по результатам огневых испытаний класс конструктивной пожарной опасности присваивается наружной стене здания (см. подп. д) п. 1.4), на которую смонтирована СФТК. Далее системодержатель СФТК должен руководствоваться таблицей 22 123-ФЗ [23] с целью определения соответствующего класса конструктивной пожарной опасности здания. Так, например, если здание жилое многоквартирное, то согласно таблице 7.1 п. 7.1.2 СП 54.13330.2011 [24] СФТК с классом конструктивной пожарной опасности К1 может монтироваться на наружные стены здания III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 с высотой до 28 м включительно. Очевидно, что данный пример противоречит п. 5.1 и таблице 2 п. 5.8 ГОСТ Р 56707.

Очевидно, что данный пример противоречит п. 5.1 и таблице 2 п. 5.8 ГОСТ Р 56707.

Также непонятно зачем для зданий и сооружений пониженного уровня ответственности фиксировать для СФТК класс конструктивной пожарной опасности К0? Например, с одной стороны, здания жилые одноквартирные двухэтажные, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, согласно п. 10 Статьи 4 384-ФЗ, можно отнести к пониженному уровню ответственности. С другой стороны, в соответствии с п. 6.3 СП 55.13330.2011 [25] к таким здания требования по степени огнестойкости и классу пожарной опасности не предъявляются.

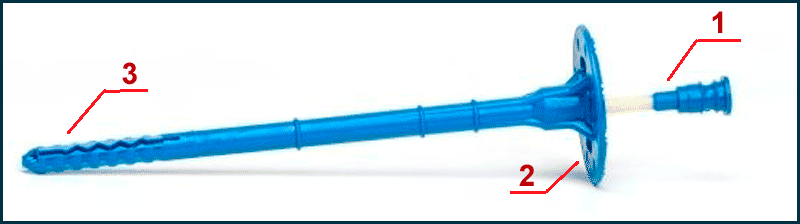

Большое количество вопросов в ГОСТ Р 56707 вызывает раздел посвященный тарельчатым дюбелям (далее дюбель) для СФТК.

Данный раздел, в виду его исключительной важности, с точки зрения влияния на надежность СФТК, по идеи не имел право появляться до тех пор, пока не вступил в действие отдельный стандарт на тарельчатые дюбели для СФТК и на который бы опирался ГОСТ Р 56707.

Не выполнение этого требования привело к печальным последствиям в виде появления огромного количества замечаний, как со стороны российских производителей тарельчатых дюбелей, так и со стороны системодержателей.

Так в п. 5.12 ГОСТ Р 56707 написано, что количество дюбелей определяют расчетом согласно проектной документации и на основании результатов натурных испытаний. Простите, но автор статьи всегда считал, что на количество дюбелей на 1 м² ограждения, в первую очередь, влияет расчетная нормативная ветровая нагрузка, как по глади стены, так и в краевых зонах здания или сооружения.

Интересно, что в ГОСТ Р 56707 не найти термин “ветровая нагрузка”, что и не удивительно, так как в разделе 2 “Нормативные ссылки” ссылка на СП 20.13330.2011 [26] отсутствует.

Вопрос № 6.

Авторы стандарта имеют представление о типовой методике расчета количества тарельчатых дюбелей в СФТК на 1 м² ограждающей конструкции?

Расчетное количество дюбелей на 1 м² ограждающей конструкции есть частное от деления нормативной ветровой нагрузки (отсос), кН, на допустимое вытягивающее усилие кН/дюб. для выбранного дюбеля, которое, согласно СТО 44416294-010-2010 [27], предоставляется производителем дюбеля путем его натурного испытания в аккредитованной лаборатории на типовом строительном основании или путем испытания дюбеля непосредственно на объекте на конкретном основании по заказу клиента и/или системодержателя. Расчетное количество дюбелей определяется для всех зон фасадов здания.

для выбранного дюбеля, которое, согласно СТО 44416294-010-2010 [27], предоставляется производителем дюбеля путем его натурного испытания в аккредитованной лаборатории на типовом строительном основании или путем испытания дюбеля непосредственно на объекте на конкретном основании по заказу клиента и/или системодержателя. Расчетное количество дюбелей определяется для всех зон фасадов здания.

К сожалению, п.п. 6.7-6.8.3 с рис. 1 и 2 ГОСТ Р 56707 фактически отражают вид и характеристики только (!) одного, легко узнаваемого и известного на рынке РФ, тарельчатого дюбеля. К самому дюбелю претензий нет, несомненно, это один из лучших отечественных дюбелей. Однако подача тарельчатого дюбеля в национальный (!) стандарт в таком виде, да еще при возможном условии, что конструкция дюбеля или ее отдельные элементы могут быть запатентованы, мягко говоря, некорректна! Кроме того, есть производители в РФ, которые давно выпускают тарельчатые дюбели для СФТК других конструкций, в т.ч., например, с пластиковым сердечником и с разъемной распорной зоной.

Вопрос № 7.

Какой практический смысл заложен в таблицу А.1?

В Приложении А ГОСТ Р 56707 приведена таблица А.1, которая обозначает минимальное количество дюбелей на 1 м² ограждающей конструкции здания в зависимости от высоты и ширины рядовой и краевой зон фасадов здания. Автор статьи придерживается мнения, что никакой пользы от такой таблицы нет по следующим соображениям.

Ветровая нагрузка рассчитывается по разделу 11.1 или 11.2 СП 20.13330.2011 во всех зонах фасадов.

Откуда в таблице А.1 взялась непонятная формулировка для определения краевой зоны от 1,2 до 2,0 м? Да, ранее в Европе краевая зона считалась по формуле 1 м ≤а/8≤2 м, где а – самая узкая часть здания. Отметим, что схемы зданий с аэродинамическими коэффициентами по зонам в DIN 1055 часть 4 совпадают с аналогичными схемами, приведенными в Приложение Д СП 20.13330.2011.

Почему в таблице А.1 выбрана непонятная высота в 16 м? Выбор промежуточных отметок по высоте возможен, но, очевидно, что он должен быть привязан к таблице 11. 2 СП 20.13330.2011, учитывающей изменение ветрового давления по высоте.

2 СП 20.13330.2011, учитывающей изменение ветрового давления по высоте.

Далее, выбранная схема дюбелирования, должна обеспечить условие, при котором количество дюбелей на 1 м² по схеме дюбелирования должно быть не менее расчетного значения для рядовых и краевых зон фасада.

Простой расчет показывает, например, что выбранное в таблице А.1 минимальное количество дюбелей равное 4 нельзя признать верным. Для плит ППС типовым является размер 1000х1000 мм, тогда при дюбелировании в Т-образные швы и в центр имеем минимальное число дюбелей равное 3 (см. рис.3).

Рис. 3. Минимальное количество дюбелей для типовой плиты из ППС

Подводя итог, по мнению автора статьи, необходимо отметить следующее.

Стандарт ГОСТ Р 56707, к сожалению, является “сырым” стандартом с избыточной и искусственной системой нормирования. Так, в связи с отсутствием деления на классы прочности при растяжении плит ППС и МВП деление прочности сцепления клеевых связок и штукатурок является избыточным нормированием.

Выбор ППС, а не МВП при массовом применении последних в России в качестве объекта нормирования СФТК по надежности, требует обоснования.

Искусственная привязка отдельных показателей материалов для СФТК через классы надежности к уровням ответственности зданий и сооружений привело к появление в стандартах на клеевые и штукатурные составы бесполезных и не имеющих практического смысла прочностных показателей.

ГОСТ Р 56707 не гармонизирован по важным показателям со смежными стандартами для СФТК.

Необоснованно сужена область применения СФТК с точки зрения пожарной безопасности.

Климатические испытания, исходя из избыточности нормирования, также необоснованно раздуты до трех классов надежности. Здесь стоит привести интересный пример. Некоторые системодержатели, которые на рынке позиционируются как производители сухих смесей, провели испытания СФТК в климатической камере московской лаборатории известного мирового производителя химических добавок в сухие смеси. Получили в соответствии с ГОСТ Р 55943 класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ0 и считают, что они выполнили требование таблицы 2 ГОСТ Р 56707 для класса надежности СК0. Однако это вызывает большие сомнения, так как минеральные клеевые и штукатурные составы для СФТК, со слов системодержателей, были стандартные, по стоимости соответствует реальным рыночным в условиях кризиса в строительстве. Это, как минимум, с одной стороны, требует тщательной перепроверки всех показателей клеев и штукатурок на соответствие таблицам 4 и 5 по классу надежности СК0, а, с другой стороны, если показатели будут соответствовать лишь классу СК1 и в чем автор статьи практически уверен, это будет прямым доказательством избыточного нормирования в ГОСТ Р 56707.

Однако это вызывает большие сомнения, так как минеральные клеевые и штукатурные составы для СФТК, со слов системодержателей, были стандартные, по стоимости соответствует реальным рыночным в условиях кризиса в строительстве. Это, как минимум, с одной стороны, требует тщательной перепроверки всех показателей клеев и штукатурок на соответствие таблицам 4 и 5 по классу надежности СК0, а, с другой стороны, если показатели будут соответствовать лишь классу СК1 и в чем автор статьи практически уверен, это будет прямым доказательством избыточного нормирования в ГОСТ Р 56707.

Есть претензии к нормированию СФТК по паропроницаемости и водопоглощению.

Раздел по тарельчатым дюбелям прописан откровенно слабо, основан на легко узнаваемых материалах одного производителя, что абсолютно не допустимо для национального стандарта.

Положения ГОСТ Р 56707 по дюбелям, с точки зрения автора статьи, являются преждевременным до выхода стандарта на тарельчатые дюбели. По реакции многих производителей дюбелей в России в отношении ГОСТ Р 56707, становится очевидным, что заявленный с их стороны будущий стандарт на тарельчатые дюбели для СФТК будет конфликтовать с ГОСТ Р 56707.

Удивляет, что в стандарте который определяет общие технические условия на фасадную теплоизолирующую (!) систему отсутствуют такие понятия, как коэффициент теплопроводности и термическое сопротивление, впрочем эти термины не найти и во всех стандартах для СФТК начиная с 2010 года.

Не увенчались попытки автора статьи найти в тексте ГОСТ Р 56707 каких либо требований к комплектующим элементам СФТК. К ним относятся профили цокольные, ПВХ-уголки со стеклосеткой, капельники, оконные ПВХ-профили со стеклосеткой, угловые и деформационные профили со стеклосеткой, арочные и витражные профили со стеклосеткой, компенсационные и соединительные элементы. А ведь на них есть общепринятые требования не только по материалам, но и рекомендации по геометрическим размерам.

Авторы стандарта под предлогом улучшения применения СФТК разработали избыточную и искусственную систему нормирования, которая приведет к большим финансовым затратам системодержателей и производителей отдельных материалов по сертификации, разработке материалов с завышенными и необоснованными требованиями.

Стандарт ГОСТ Р 56707 уже вступил в действие, а критерии оценки и методики измерений вызывают сомнения в обоснованности или даже пригодности к применению у многих специалистов в области применения СФТК.

На 2017 г. планируется ввести изменения в ГОСТ Р 56707, что ж, остается надеется, стандарт претерпит существенные изменения в лучшую сторону.

Библиографический список

1. Постановление Правительства РФ от 11.08.1995 г. №18-81 “О принятии Изменения №3 строительных норм и правил СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”.

2. СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”.

3. Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 “О Правилах подтверждении пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве”.

4. ГОСТ Р 53786-2010 “Системы фасадные теплоизоляционные композиционные. Термины и определения”.

5. ГОСТ Р 56707-2015 “Системы фасадные теплоизоляционные композиционные. Общие технические условия”.

6. ETAG 004 – Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht.

7. ГОСТ EN1607 “Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям”.

8. DIN 4108-10 Thermal insulation and energy economy in buildings.

9. ГОСТ 15588-2014 “Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия”.

10. ГОСТ 31357-2007 “Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия” .

11. СП 71.13330-2011 “Изоляционные и отделочные покрытия”.

12. ГОСТ Р 54358-2011 “Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия”.

13. ГОСТ Р 54359-2011 “Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия”.

Технические условия”.

14. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”

15. ГОСТ Р 55936-2014 “Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия”.

16. ГОСТ Р 55818 “Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия”.

17. ГОСТ 25898-2012 “Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивлению паропроницанию”.

18. ISO 12572:2001* Hydrothermal performance of building materials and products – Determination of water vapour transmission properties.

19. DIN V 4108-4:2007-06 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte.

20. ГОСТ Р 55412-2013 “Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы измерений”.

21. ГОСТ 25898-83 “Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию”.

22. ГОСТ 31251-2008 “Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность”.

23. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

24. СП 54.13330.2011 “Дома жилые многоквартирные”.

25. СП 55.13330.2011 “Дома жилые одноквартирные”.

26. СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”.

27. СТО 44416294-010-2010 “Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний”.

ГОСТ Р 57787-2017 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация

Текст ГОСТ Р 57787-2017 Крепления анкерные для строительства.

Термины и определения. Классификация

Термины и определения. КлассификацияФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

57787-

2017

КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Термины и определения. Классификация

Издание официальное

Москва

Стандартииформ

2017

ГОСТ Р 57787—2017

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Наружные фасадные системы» (Ассоциация «АНФАС»)

2 8НЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2017 г. Ne 1397-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомлено© и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомлено© и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

© Стандартинформ. 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас* пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ Р 57787—2017

Содержание

1 Область применения……………………………………………1

2 Термины и определения…………………………………………1

3 Классификация анкерных креплений………………………………….6

Алфавитный указатель терминов на русском языке…. ………………………..7

………………………..7

Приложение А (справочное) Схема классификации анкерных креплений и анкеров…………8

in

ГОСТ Р 57787—2017

Введение

Введенная настоящим стандартом классификация позволяет дифференцировать анкерную технику промышленного производства по характерным отличительным признакам.

Установленные в настоящем стандарте термины распространяются на все виды анкеров промышленного производства и анкерных креплений, применяемых в строительстве.

Термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области анкеров и анкерных креплений.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

В информационных целях к отдельным терминологическим статьям в примечаниях приведены термины-синонимы.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки. раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

IV

ГОСТ Р 57787—2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Термины и определения. Классификация

Anchor fastenings for construction. Terms end definitions. Classification

Дате введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на анкеры и анкерные крепления для фиксации строи* тельных элементов, материалов, конструкций и инженерного или промышленного оборудования к строительному основанию.

Классификация и термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области анкеров и анкерных креплений, а также при разработке нормативных документов и следующих видов технической документации, устанавливающих нормируемые и иные показатели надежности и сроки службы анкерного крепления:

• технологической документации для определения расчетных нагрузок на анкерные крепления, число и схему расположения точек креплений;

• проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию или ремонт зданий, сооружений и других строительных конструкций.

2 Термины и определения

1 анкерное крепление: Узел строительной конструкции, конструктивно представляющий анкер или анкерную группу, установленные в проектное положение в строительном основании, при этом анкер или каждый из анкерной группы способен воспринимать воздействующие на него нагрузки и передавать их в строительное основание.

2 анкерное крепление предварительного монтажа: Анкерное крепление, произведенное путем предварительной установки составных частей анкера в строительное основание и последующей фиксации к ним прикрепляемого элемента или материала.

3 анкерное крепление сквозного монтажа: Анкерное крепление, произведенное путем установки анкера сквозь прикрепляемый элемент или материал непосредственно в строительное основание с одновременной фиксацией прикрепляемого элемента.

4 анкер: Крепежное изделие промышленного изготовления, предназначенное для крепления строительных элементов, материалов, конструкций и оборудования к строительному основанию.

5 анкерная группа: совокупность анкеров, вовлеченных в работу анкерного крепления по рассматриваемому механизму достижения предельного состояния.

6 строительное основание: Элемент несущей или ограждающей конструкции, воспринимающий передаваемые анкером нагрузки от прикрепляемого элемента или материала.

7 стержень анкера: Составная часть анкера, представляющая гладкий или резьбовой стержень с головкой различной конфигурации и исполнения, воспринимающая нагрузку от прикрепляемого конструктивного элемента или других частей анкера и передающая ее через распорную зону или зону сцепления в строительное основание.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «распорный элемент анкера».

Издание официальное

1

ГОСТ Р 57787—2017

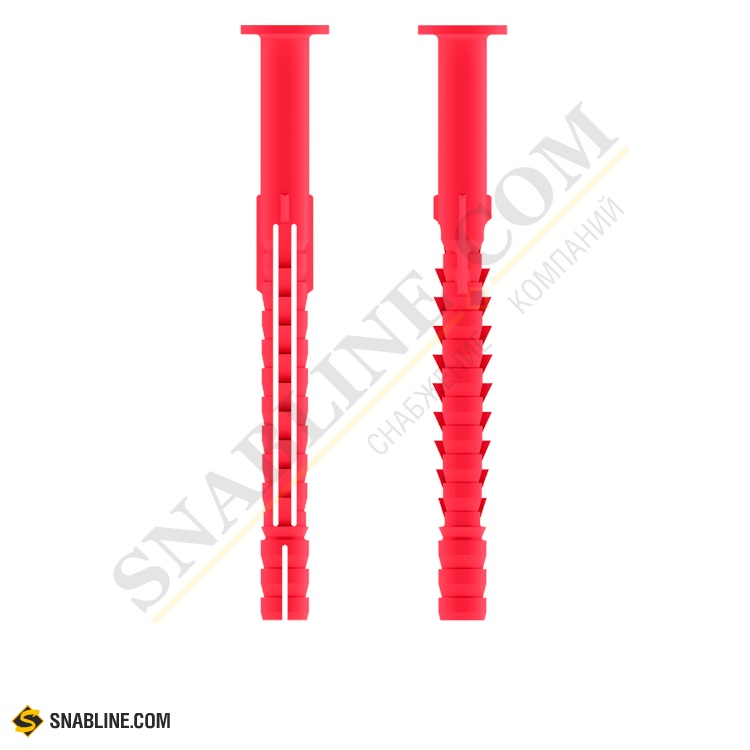

8 анкерный дюбель: Составная часть фрикционного анкера, распираемая в строительном основании при установке анкера в проектное положение и передающая нагрузку, воспринимаемую стержнем анкера, в строительное основание.

9 тарельчатый элемент: Составная часть тарельчатого анкера, представляющая пластину, предназначенную для фиксации материалов к строительному основанию, воспринимающая от них нагрузки и передающая их в распорную зону анкера.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «тарельчатый держатель».

10 механический анкер: Анкер, в котором передача усилий на строительное основаниес анкер* ного стержня осуществляется за счет сил трения или упора составных частей анкера с основанием.

11 химический анкер: Анкер, в котором передача усилий на строительное основание с анкерного стержня осуществляется через слой затвердевшего в результате химической реакции состава.

12 металлический анкер: Анкер, в конструкции которого составные части, воспринимающие нагрузку от прикрепляемого конструктивного элемента, и составные части, передающие нагрузку в строительное основание, выполнены из металла.

13 пластиковый анкер: Анкер, в конструкции которого составная часть, передающая нагрузку в строительное основание, выполнена из пластмассы.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «анкер с пластиковым дюбелем».

14 упорный анкер: Анкер, в проектном положении оказывающий сопротивление воздействующим на него нагрузкам, за счет сил противодействия, возникающих в зоне упора составных частей распорной зоны анкера в строительное основание.

15 анкер с уширением: Упорный анкер, который создает упор за счет расширения составных частей распорной зоны анкера непосредственно в строительном основании, при установке которого необходимо провести расширение части отверстия для упора составных частей анкера.

Примечание — См. анкерное крепление с применением анкеров с уширением не рисунке 1.

16 анкер с расклинивающей клипсой: Фрикционный анкер, конструкция которого предусматривает расклинивающий элемент в виде клипсы, а установка в проектное положение происходит посредством расклинивания клипсы анкера внутри отверстия при затягивании гайки, болта или винта (в зависимости от конструкции анкера) до достижения заданного момента затяжки.

Примечания

1 Допускается к использованию термин-синоним «анкер с контролем моменте затяжки».

2 См. анкерное крепление с применением анкера с расклинивающей клипсой на рисунке 2.

2

ГОСТ Р 57787—2017

Рисунок 2 — Анкерное крепление с применением анкере с расклинивающей клипсой

17 самонареэающий анкер-винт: Упорный анкер, распорная зона которого представляет собой самонарезающую резьбу достаточной прочности для нарезания ответной резьбы в бетонном или каменном строительном основании.

Примечание — См. анкерное креппение с применением самонареэающего анкера-аинта на рисунке 3.

Рисунок 3 — Анкерное крепление с применением самонарезающего анкера-винта

18 фрикционный анкер: Анкер, в проектном положении оказывающий сопротивление воздействующим на него нагрузкам, за счет сил трения, возникающих между составными частями распорной зоны анкера и строительным основанием.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «распорный анкер».

19 раскрывающийся анкер: Упорный анкер, конструкция распорной зоны которого состоит из раскрывающихся элементов для создания упора с обратной стороны листового строительного основания. пустотелых и ребристых каменных блоков (в проектное положение).

20 анкер-втулка: Фрикционный анкер, конструкция которого представляет собой втулку с внутренней резьбой и расклиниваемым конусом в распорной зоне: установка в проектное положение происходит путем контролируемого перемещения конуса относительно втулки для расклинивания распорной зоны анкера в строительном основании.

Примечания

1 Допускается к использованию термин-синоним «анкер с контролем перемещения».

2 См. анкерное крепление с применением внкера-втупки на рисунке 4.

3

ГОСТ Р 57787—2017

Рисунок4 — Анкерное крепление с применением енкере-егулки

21 клеевой анкер: Анкер, е проектном положении оказывающий сопротивление воздействующим на него нагрузкам, за счет сил сцеплений затвердевшего химического состава с анкерным стержнем и строительным основанием.

22 распорно-клеевой анкер: Анкер, в проектном положении оказывающий сопротивление воздействующим на него нагрузкам, за счет комбинации распора и сил сцепления затвердевшего химического состава с анкерным стержнем и строительным основанием.

23 инъекционный анкер: Химический анкер, установка которого предусматривает инъецирование в отверстие в строительном основании химического состава из одного или нескольких компонентов в заданных пропорциях, после чего в отверстие с еще не затвердевшим раствором вставляют анкерную шпильку.

24 капсульный анкер: Химический анкер, установка которого предусматривает введение в отверстие в строительном основании капсулы с химическим составом из одного или нескольких компонентов в заданных пропорциях, после чего в отверстие в качестве стержня анкера вкручивают резьбовую шпильку формы, позволяющей разбить капсулу и равномерно перемешать химический состав в отверстии.

25 тарельчатый анкер: Анкер, в конструкции которого присутствует тарельчатый элемент, предназначенный для фиксации материалов к строительному основанию.

Применения

1 Допускается к использованию термин-синоним «анкер с тарельчатым дюбелем».

2 См. анкерное крепление с применением тарельчатого анкера на рисунке S.

Рисунок S — Анкерное крепление с применением анкера с тарельчатым дюбелем

26 анкер с пресс-шайбой: Анкер с пластиковым дюбелем, головка металлического стержня которого выполнена с пресс-шайбой, а конструкция пластикового дюбеля предусматривает изоляционную шайбу в изголовье дюбеля в целях исключения контакта в анкерном креплении металлического стержня анкера с прикрепляемым элементом конструкции.

ГОСТ Р 57787—2017

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «фасадный анкер» для описания анкеров с пресс-шайбой, что никак не ограничивает их использование в иных крепежных узлах.

27 анкер с потайной головкой: Анкер, отличительной особенностью которого является возможность его установки заподлицо с прикрепляемым элементом.

Примечание — Анкером с потайной головкой может являться анкер различного типа по принципу крепления а строительном основании (3. 2.1 настоящего стандарта) и виду материалов составных частей (3.2.2 настоящего стандарта).

2.1 настоящего стандарта) и виду материалов составных частей (3.2.2 настоящего стандарта).

28 такелажный анкер: Анкер, отличительной особенностью которого является форма наружной части анкерного стержня, сделанной в виде кольца. Г-обраэного колена, проушины или других схожих форм для захвата такелажных крепежных приспособлений.

Примечания

1 Допускается к использованию термин-синоним «внкер с такелажным захватом».

2 Такелажным анкером может являться внкер различного типа по принципу крепления а строительном основании (см. 3.2.1 настоящего ствнд8рта)и виду мвтериаловсостваных частей (см. 3.2.2 нвстоящегостандарта).

29 забивной анкер: Анкер, который устанавливают в проектное положение забиванием всего анкера или его составной части.

30 закручиваемый анкер: Анкер, который устанавливают в проектное положение завинчиванием всего анкера или егосоставной части.

31 распорная зона анкера: Линейный участоканкера. вдоль которого воспринимаемые анкером нагрузки передаются в строительное основание.

32 установочный диаметр отверстия под анкер: Линейный размер анкерного крепления, обозначающий диаметр отверстия в строительном основании, необходимый для установки анкера в проектное положение.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «диаметр анкерного крепления».

33 установочная глубина отверстия под анкер: Линейный размер анкерного крепления, обозначающий глубину отверстия в строительном основании, необходимую для установки анкера на заданную глубину установки.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «глубина анкерного крепления».

34 глубина заделки анкера: Линейный размеранкерногокрепления, обозначающий расстояние от поверхности строительногооснования до наиболее глубоко находящейся в строительном основании точки анкера.

Примечание — Допускается к использованию термин-синоним «глубина установки анкера».

35 глубина анкеровки: Линейный размер анкерного крепления, обозначающий расстояние от поверхности строительного основания до наиболее глубоко находящейся е строительном основании точки, в которой анкер передает нагрузку в строительное основание.

36 несущая способность анкерного крепления: Характеристика анкерного крепления, которая выражается значением нагрузки, отвечающей предельному состоянию анкерного крепления.

37 предельное состояние анкерного крепления: Состояние анкерного крепления, при превышении характерных параметров которого эксплуатация анкерного крепления недопустима, затруднена или нецелесообразна.

38 срок службы анкерного крепления: Период времени от начала эксплуатации анкерного крепления до достижения им предельного состояния.

39 температурный диапазон установки анкерного крепления: Диапазон температур окружающей среды и строительного основания, допускающий установку анкера в проектное положение при полном удовлетворении всем эксплуатационным требованиям к анкерному креплению.

40 температурный диапазон эксплуатации анкерного крепления: Диапазон температур окружающей среды и строительного основания, допускающий эксплуатацию анкерного крепления при полном удовлетворении всем эксплуатационным требованиям к анкерному креплению е течение всего срока службы.

S

ГОСТ Р 57787—2017

3 Классификация анкерных креплений

3.1 По способу фиксации прикрепляемого элемента анкерные крепления подразделяют:

• на анкерное крепление предварительного монтажа;

• анкерное крепление сквозного монтажа.

3.2 Анкеры классифицируют:

– по принципу крепления в строительном основании;

• виду материалов составных частей анкера, контактирующих со строительным основанием:

• способу установки анкера в проектное положение;

• способу контроля фиксации в проектное положение;

• специфической форме части анкера, прижимающей прикрепляемый элемент или материал.

3.2.1 По принципу крепления в строительном основании анкеры подразделяют следующим образом:

• механические:

• упорные анкеры.

По такому принципу работают: анкеры с уширением. раскрывающиеся анкеры, самонареэающие анкеры-винты;

• фрикционные анкеры.

По такому принципу работают: анкеры с расклинивающей клипсой, анкеры-втулки, анкеры с дюбелем;

– химические:

• клеевые анкеры;

• распорно-клеевые.

Примечание — У отдельных типов анкеров может изменяться принцип крепления в зависимости от виде строительного основания.

3.2.2 По виду материалов составных частей, передающих нагрузку в строительное основание, анкеры подразделяют:

• на металлические;

– пластиковые;

– химические.

3.2.3 По способу установки в проектное положение анкеры подразделяют:

• на забивные;

• закручиваемые:

• инъекционные;

> капсульные.

3.2.4 По способу контроля фиксации в проектное положение выделяют анкеры:

• с контролем перемещения;

• контролем момента затяжки.

Примечание — Способ контроля фиксации устанавливает производитель анкеров или поставщик, уполномоченный производителем, на основании соответствующих испытвний. Отсутствие контроля фиксации должно быть обосновано производителем анкеров или поставщиком, уполномоченным производителем, и подтверждено соответствующими испытаниями.

3.2.5 По специфической форме части анкера, прижимающей прикрепляемый элемент или материал. среди прочих типов анкеров выделяют:

среди прочих типов анкеров выделяют:

– анкеры с тарельчатым дюбелем;

• анкеры с пресс-шайбой:

• анкеры с потайной головкой;

• анкеры с зацепом.

3.3 Схема классификации анкерных креплений и анкеров приведена в приложении А.

6

ГОСТ Р 57787—2017

Алфавитный указатель терминов на русском языке

анкер 4

анкер забивной 29

анкер закручиваемый 30

анкер инъекционный 23

анкер капсульный 24

анкер клеевой 21

анкер металлический 12

анкер механический 10

анкер пластиковый 13

анкер раскрывающийся 19

анкер распорно-клеевой 22

анкер с потайной головкой 27

анкер с пресс-шайбой 26

анкер с расклинивающей клипсой 16

анкер с уширением 15

анкер такелажный 28

анкер тарельчатый 25

анкер упорный 14

анкер фрикционный 18

анкер химический 11

анкер-винт самонарезающий 17

анкер-втулка 20

глубина анкеровки 35

глубина заделки анкера 34

глубина установочная отверстия под анкер 33

группа анкерная 5

диаметр установочный отверстия под анкер 32

диапазон температурный установки анкерного крепления 39

диапазон температурный эксплуатации анкерного крепления 40

дюбель анкерный 8

зона распорная анкера 31

крепление анкерное 1

крепление анкерное предварительного монтажа 2

крепление анкерное сквозного монтажа 3

основание строительное 6

состояние предельное анкерного крепления 37

способность несущая анкерного крепления 36

срок службы анкерного крепления 38

стержень анкера 7

элемент тарельчатый 9

7

ГОСТ Р 57787—2017

Приложение А (справочное)

Схема классификации анкерных креплений и анкеров

По принципу крепления в строительном основании

По виду материалов составных частей, передающих нагрузку в строительное основание

Металлические

Пластиковые

Химические

По способу установки в проектное положение

Забивные:

спжтропем

переиешемм.

0е> дополнительных

требоеэмМ

Закручиваемые:

• с контролен перемещения:

• с контролен момента мтяхки.

• оеэ доолмпельмьп требований

• Инъекционные

• капсульные

По специфической форме части анкера, прижимающей прикрепляемый элемент или материал

Анкеры с тарельчатым дюбелем | Анкеры с пресс-шайбой | Анкеры с потайной головкой | Такелажные анкеры |

РисумокА.1

8

ГОСТ Р 57787—2017

УДК 692.97:006.354 ОКС 91.120.01

Ключевые слова: анкер, анкерное крепление, классификация, термины и определения, анкерная группа, несущая способность анкерного крепления, предельное состояние анкерного крепления, срок службы анкерного крепления

9

БЗ 10—2017/171

Редактор Е.В. Таланиееа Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор UM. Першина Компьютерная еерстка И. А НапеОкиной

Сдано е набор 10.10.2017. Подписано е печать 02. 11.2017. Формат 80 » 84Г арии тура Ариел. Уел. печ. л. 1.88. Уч.-изд. п. 1.88. Тираж 2S экэ. Зак. 2180.

11.2017. Формат 80 » 84Г арии тура Ариел. Уел. печ. л. 1.88. Уч.-изд. п. 1.88. Тираж 2S экэ. Зак. 2180.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАР ТИН ФОРЫ». 123001 Москва, Гранатный пер.. 4.

Вопросы практика к ГОСТ Р 56707-2015 СФТК

Автор: А.В. Александров, руководитель Департамента теплоизоляционных систем ООО «Инмаксо-Лакра»+

Вопросы практика к ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия»

Постановлением № 18-81 Минстроя РФ в СНиП II-3-79 было

введено Изменение № 3, которое в несколько раз повысило требования к

приведенному термическому сопротивлению ограждающих конструкций. СНиП II-3-79*

с Изменением № 3 вступил в действие с 01.09.1996, и именно эту дату можно назвать

началом широкого внедрения на территории РФ разнообразных систем фасадного

утепления.

Автор статьи с 1996 г. в течение 14 лет принимал активное участие в продвижении в РФ известной немецкой фасадной системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем, а с 2011 г. и по настоящее время связан с аналогичной, но уже российской штукатурной фасадной системой утепления. Поскольку за это время пришлось многократно заниматься сертификацией фасадных систем с различными видами эффективного утеплителя, то можно констатировать, что эволюция нормирования такой системы утепления прошла на глазах автора статьи. Кроме того, довелось за это время провести беседы с ведущими немецкими специалистами по вопросам нормирования, идеологии и монтажа аналогичных систем в Германии.+

С 1996 г., когда было выдано первое техническое свидетельство,

и по настоящее время основным документом, регламентирующим применение фасадных

систем утепления с тонким наружным штукатурным слоем на территории России, по

прежнему является техническое свидетельство Минстроя РФ, статус которого, в

целях защиты внутреннего рынка страны от необоснованного применения новых

материалов, изделий, конструкций и технологий, законодательно был закреплен

постановлением № 1636 Правительства РФв 1997 г.

Так, ГОСТ Р 53786 впервые вводит термин «системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК)». По сути своей он аналогичен европейским названиям наружных фасадных систем утепления с штукатурным слоем, таким как Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) или External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). С точки зрения автора, из трех терминов — СФТК, WDVS и ETICS — наиболее точным по смыслу является термин WDVS, который можно перевести как «теплозащитная связанная система», в котором сделан дополнительный акцент, помимо утепления, на совместную связанную работу всех слоев системы. Далее при сравнении схем нормирования СФТК в ГОСТ Р 56707 и ETAG 004 будет использоваться терминология немецкой WDVS.+

Стандарты Ассоциации «Анфас», вступившие в действие с

2010 по 2015 г., были посвящены вопросам терминов и определений, классификации,

нормирования показателей отдельных материалов и компонентов, определения

методик измерений для частичных и полных образцов СФТК.

В качестве сравнения с ГОСТ Р 56707 выберем европейский стандарт ETAG 004 — Leitlinie fur Europaische Technische Zulassungen fur Au.enseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit Putzschicht, что можно перевести как «ETAG 004 — Предписания для европейских технических допусков для наружных теплозащитных связанных систем с штукатурным слоем».+

Сравнение проведем (см. рис. 1) по оценке

совокупности показателей по прочности сцепления клеевых связок, прочности при

растяжении утеплителя, прочности на разрыв верхнего слоя материала ограждающей

конструкции, прочности сцепления клеевых связок и финишной штукатурки с

бетоном, т. к. все эти показатели в первую очередь влияют на надежность применения

СФТК. Все показатели для простоты выбраны только для сухих материалов. Также

акцентируем внимание на том, что нормирование некой физической величины, как правило,

идет или по классам, или по уровням, или по минимальному значению.

к. все эти показатели в первую очередь влияют на надежность применения

СФТК. Все показатели для простоты выбраны только для сухих материалов. Также

акцентируем внимание на том, что нормирование некой физической величины, как правило,

идет или по классам, или по уровням, или по минимальному значению.

Рисунок 1 условно разделен на четыре зоны. Зона 1 (синий фон) показывает, как построена схема нормирования WDVS в ETAG 004. Зона 2 (серый фон) дает представление о послойной структуре СФТК. Небольшая зона 1–3 (синий фон) есть область совпадения схем нормирования ETAG 004 и ГОСТ Р 56707. Зона 3 (красный фон) посвящена принятой системе нормирования в ГОСТ Р 56707 с обоснованием ее избыточности, искусственности и принципиального отличия от зоны 1.+

Сначала рассмотрим зону 2. Очевидно, что в структуре СФТК

можно выделить три основных слоя. Это, прежде всего, эффективный утеплитель (на

схеме номер 3). Далее (1) есть ограждающая конструкция здания или сооружения,

обычно ее рассматривают как строительное основание (далее — основание), на

которое приклеивается, а затем и закрепляется специальными тарельчатыми

дюбелями эффективный плитный утеплитель (обоснование термина «критическое

основание» см. ниже).+

ниже).+

Третьим слоем (3) выступает декоративно-защитная финишная зернистая цементная или полимерная штукатурка. Все три слоя СФТК связаны между собой клеевыми связками (4) и (5). Это может быть как один универсальный клеевой состав, так и два клеевых состава: первый — на «чистое» приклеивание плит утеплителя к основанию, второй — на базовый слой, который впоследствии армируется щелочестойкой стеклосеткой.+

По структуре СФТК очевидно: система не только выполняет функции теплозащиты, но и (что очень важно) все слои системы прочно связаны (иногда говорят «скреплены») между собой, о чем упоминалось выше. Внешнее воздействие на СФТК, например, знакопеременная ветровая нагрузка, через связанные слои СФТК воспринимается ограждающей конструкцией здания.+

Перейдем к зоне 1 (синий фон). В этой зоне приведен

европейский подход к нормированию WDVS по минимальным значениям всех

приведенных показателей с точки зрения надежности в соответствии с ETAG 004. Схема

нормирования в ETAG 004 изначально привязана к прочности при растяжении

перпендикулярно к лицевым поверхностям плиты утеплителя из пенополистирола EPS

(ППС). Минимальное значение прочности при растяжении, определяемое по DIN

EN1607 (ГОСТ EN1607), согласно abZ/ETA для пластифицированного EPS, ≥0,08 МПа.

На практике это означает, что данный количественный показатель фиксируется как обязательное

требование к фасадному EPS в общестроительном допуске (Allgemeine

Bauaufsichtliche Zulassung, abZ) на применение, имеющем европейское техническое

одобрение (ETA), который выдается Институтом строительной техники (DIBt) в

Берлине каждому системодержателю WDVS в Германии. Необходимо отметить, что

классический EPS для WDVS без предварительного сжатия, в отличие от

пластифицированного, согласно DIN4108-10, должен иметь прочность на растяжение

≥0,1 МПа.+

Минимальное значение прочности при растяжении, определяемое по DIN

EN1607 (ГОСТ EN1607), согласно abZ/ETA для пластифицированного EPS, ≥0,08 МПа.

На практике это означает, что данный количественный показатель фиксируется как обязательное

требование к фасадному EPS в общестроительном допуске (Allgemeine

Bauaufsichtliche Zulassung, abZ) на применение, имеющем европейское техническое

одобрение (ETA), который выдается Институтом строительной техники (DIBt) в

Берлине каждому системодержателю WDVS в Германии. Необходимо отметить, что

классический EPS для WDVS без предварительного сжатия, в отличие от

пластифицированного, согласно DIN4108-10, должен иметь прочность на растяжение

≥0,1 МПа.+

Прежде чем идти дальше, зададим разработчикам стандарта ГОСТ Р 56707 вопрос № 1.+

Почему система нормирования была привязана к прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям плит ППС, а не МВП?

Так, согласно статистике, например, в Германии примерно

на 85 % зданий с WDVS в качестве эффективного утеплителя применен ППС.

Однако в России статистика совсем другая. На СФТК с МВП высокой плотности в 2016 г. приходится, по разным оценкам, не менее 60–65 % рынка штукатурных систем утепления. Минимальная прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям для таких плит составляет значительно меньшую величину — ≥0,015 МПа. Для сравнения: согласно ГОСТ 15588 прочность при растяжении фасадного ППС 16Ф для СФТК составляет ≥0,1 МПа.+

Поскольку минимальное нормированное значение прочности

при растяжении для EPS ≥0,08 МПа, то логично предположить, что клеевая связка

(приклеивание) должна обеспечивать не меньшую прочность сцепления с EPS, а

именно ≥0,08 МПа (см. п. 6.1.4.1.3 ETAG 004). Это гарантирует когезионный отрыв

по телу EPS.

Важным моментом является нормирование прочности на отрыв верхнего слоя основания, на которое приклеиваются плиты утеплителя. К сожалению, этот показатель пока никак не описан в нормировании СФТК в России.+

С точки зрения эксплуатации WDVS для таких критических оснований, как, например, блоки из ячеистого бетона с плотностью ниже 600 кг/м., необходимо фиксировать прочность на отрыв верхнего слоя основания на уровне не ниже прочности при растяжении EPS, иначе при некой внешней нагрузке WDVS может оторваться от основания. Такая прочность на отрыв должна быть не ниже прочности при растяжении EPS, а именно ≥0,08 МПа, согласно abZ/ETA (см. рис. 2). Измерение показателя прочности на разрыв верхнего слоя основания проводится с помощью разрывной машины, в т. ч., при необходимости, непосредственно на объекте.+

Клеевая связка (приклеивание) должна обеспечить надежную

прочность сцепления EPS со строительным основанием c надежным коэффициентом

запаса (см. рис. 1). В п. 5.1.4.1.2 ETAG 004 определены как состав

бетонных пластин, так и методика измерения прочности сцепления клеевой связки с

пятью такими пластинами. Величина минимальной прочности сцепления определена в

п. 6.1.4.1.2 ETAG 004 и составляет ≥0,25 МПа. Это соответствует коэффициенту

запаса 0,25/0,08 ~3,13. Зона 1 на рисунке 1 наглядно показывает, что

нормирование всех показателей для WDVS проведено по минимальным (!) значениям.+

рис. 1). В п. 5.1.4.1.2 ETAG 004 определены как состав

бетонных пластин, так и методика измерения прочности сцепления клеевой связки с

пятью такими пластинами. Величина минимальной прочности сцепления определена в

п. 6.1.4.1.2 ETAG 004 и составляет ≥0,25 МПа. Это соответствует коэффициенту

запаса 0,25/0,08 ~3,13. Зона 1 на рисунке 1 наглядно показывает, что

нормирование всех показателей для WDVS проведено по минимальным (!) значениям.+

Теперь перейдем к зонам 1–3 и 3, которые отражают схему нормирования СФТК в ГОСТ Р 56707. Зона 1–3 показывает, в какой мере совпадают схемы нормирования для WDVS в ETAG 004 и СФТК в ГОСТ Р 56707. Минимальное требование по прочности сцепления с ППС, ≥0,1 МПа, для клеевой связки (приклеивание) является правильным, т. к. согласно ГОСТ 15588 прочность при растяжении фасадного непластифицированного пенополистирола марки ППС 16Ф составляет ≥0,1 МПа.+

Вызывает сомнение выбранная минимальная величина

прочности сцепления с ППС, ≥0,12 МПа, для клеевой связки (базовый слой с

сеткой). Как можно на ППС 16Ф, имеющем фактическую допустимую прочность при растяжении,

равную 0,1 МПА, получить при испытаниях путем отрыва клеевой связки прочность

сцепления, равную 0,12 МПа? В том же ETAG 004 как клеевая связка

(приклеивание), так и клеевая связка (базовый слой с сеткой) имеют одинаковую

минимальную прочность сцепления с EPS, ≥0,08 МПа.+

Как можно на ППС 16Ф, имеющем фактическую допустимую прочность при растяжении,

равную 0,1 МПА, получить при испытаниях путем отрыва клеевой связки прочность

сцепления, равную 0,12 МПа? В том же ETAG 004 как клеевая связка

(приклеивание), так и клеевая связка (базовый слой с сеткой) имеют одинаковую

минимальную прочность сцепления с EPS, ≥0,08 МПа.+

И, наконец, рассмотрим зону 3, в которой схема нормирования для СФТК коренным образом отличается от ETAG 004, т. к. в ней разработчики стандарта решили уйти от нормирования по минимальным значениям к классам показателей.+

В связи с этим возникает вопрос № 2.+

Если принять, что в СФТК самым слабым звеном с точки зрения надежности по прочности при растяжении под внешней нагрузкой являются плиты ППС, то зачем вводить классы по прочности сцепления для клеевых связок и штукатурки к бетону?

Давайте представим, что некая внешняя нагрузка (например,

та же ветровая нагрузка в виде отсоса) превысила прочность при растяжении плит

ППС. От отказа СФТК все равно не спасут даже клеевые связки с максимальной прочностью

сцепления с бетоном!+

От отказа СФТК все равно не спасут даже клеевые связки с максимальной прочностью

сцепления с бетоном!+

По мнению автора статьи, при нормировании нужно было не классы вводить, а определиться с минимальной (!) прочностью сцепления с бетоном клеевых связок с разумным коэффициентом запаса, как это и было сделано в ETAG 004. Из рисунка 1 видно, что клеевые связки, как на приклеивание, так и на базовый слой с сеткой, для СФТК даже по минимальному классу надежности имеют коэффициент запаса, равный 0,5 МПа/0,1 МПа = 5, что почти в 1,6 раза превышает аналогичный коэффициент запаса в ETAG 004, равный 3,13.+

Далее, как дополнение к вопросу № 2, напрашивается вопрос № 3.+

Есть ли у авторов ГОСТ Р 56707 обоснование невозможности применения или практически подтвержденные примеры отказа СФТК с минимальной прочностью сцепления, равной 0,5 МПа, для клеевых связок (приклеивание и базовый слой с сеткой) на зданиях нормального и повышенногоуровней ответственности?

Часто приходилось слышать, что ETAG 004 для Германии, но

у них все другое, в том числе и климат. Однако давайте обратимся к действующим российским

стандартам. Например, в п. 4.14 ГОСТ 31357 можно найти, что прочность сцепления

затвердевших клеевых растворов с бетонным основанием должна быть не ниже 0,5

МПа. А если обратиться к таблице 8 СП 71.13330, то находим, что растворы

штукатурные для наружных работ должны иметь прочность сцепления не ниже 0,4

МПа.+

Однако давайте обратимся к действующим российским

стандартам. Например, в п. 4.14 ГОСТ 31357 можно найти, что прочность сцепления

затвердевших клеевых растворов с бетонным основанием должна быть не ниже 0,5

МПа. А если обратиться к таблице 8 СП 71.13330, то находим, что растворы

штукатурные для наружных работ должны иметь прочность сцепления не ниже 0,4

МПа.+

Классы по прочности сцепления для минеральных штукатурок и минеральных клеевых связок (приклеивание и базовый слой), как и классы для прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе были введены, соответственно, в ГОСТ Р 54358 и ГОСТ Р 54359. Количество классов колеблется от 4 до 5 для всех этих показателей. В п. 4.3 ГОСТ Р 56707 введены 3 класса по надежности: СК0 (повышенный класс), СК1 (нормальный класс) и СК2 (пониженный класс). Далее в п. 4.4 класс СК0 был увязан с повышенным уровнем ответственности зданий и сооружений, СК1 — с нормальным уровнем ответственности, СК2 — с пониженным уровнем ответственности.+

Поскольку уровней ответственности, согласно п. п. 7–10

статьи 4. 384-ФЗ, только три (!), то у авторов стандарта встала проблема выбора

только трех показателей для клеевых связок и штукатурок по прочности сцепления,

прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе для таблиц 4, 5, 6 и 7

ГОСТ Р 56707 из 4–5 аналогичных показателей из стандартов ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р

54359, ГОСТ Р 55936, ГОСТ Р 55818.+

п. 7–10

статьи 4. 384-ФЗ, только три (!), то у авторов стандарта встала проблема выбора

только трех показателей для клеевых связок и штукатурок по прочности сцепления,

прочности на сжатие, прочности на растяжение при изгибе для таблиц 4, 5, 6 и 7

ГОСТ Р 56707 из 4–5 аналогичных показателей из стандартов ГОСТ Р 54358, ГОСТ Р

54359, ГОСТ Р 55936, ГОСТ Р 55818.+

Такой подход к нормированию привел к появлению в перечисленных выше стандартах по клеевым связкам и штукатуркам для СФТК большого (!) количества потерявших всякий смысл и никому не нужных показателей (см. рис. 1). Это как минимум говорит об отсутствии гармонизации между стандартами.+

Показатели для таблиц 4, 5, 6 и 7 ГОСТ Р 56707 были выбраны по простому принципу: для СК0 — максимальное значение, среднее — для СК1 (иногда и для класса СК2) и минимальное — для СК2. Однако такой подход не всегда представляется верным, т. к. клеевые связки и штукатурки должны быть сбалансированы по отдельным показателям.+

Клеевые связки связывают между собой «мягкий» утеплитель

ППС/МВП с жесткими финишными штукатурками и основанием, поэтому такие

прочностные характеристики, как прочность на сжатие и изгиб, должны быть

сбалансированы. А, например, водопоглощение и диффузия водяного пара являются

встречными физическими процессами в ограждающей конструкции.+

А, например, водопоглощение и диффузия водяного пара являются

встречными физическими процессами в ограждающей конструкции.+

Именно баланс между двумя этими процессами определяет величину редиспергируемых полимерных порошков (РПП) в минеральных составах и связующей основы в полимерных составах.+

Еще несколько слов по паропроницаемости СФТК. К сожалению, в ГОСТ Р 56707 были уравнены по расчетному коэффициенту паропроницаемости минеральные клеевые связки и минеральные штукатурки с полимерными клеевыми связками и полимерными штукатурками. Кроме того, был исключен минимальный класс 1 для затвердевших полимерных штукатурок, 0,02 мг/(м ч Па), из ГОСТ Р 55818, что превратило его в очередной бесполезный и никому не нужный показатель.+

Это не отвечает как европейскому опыту (тем более что