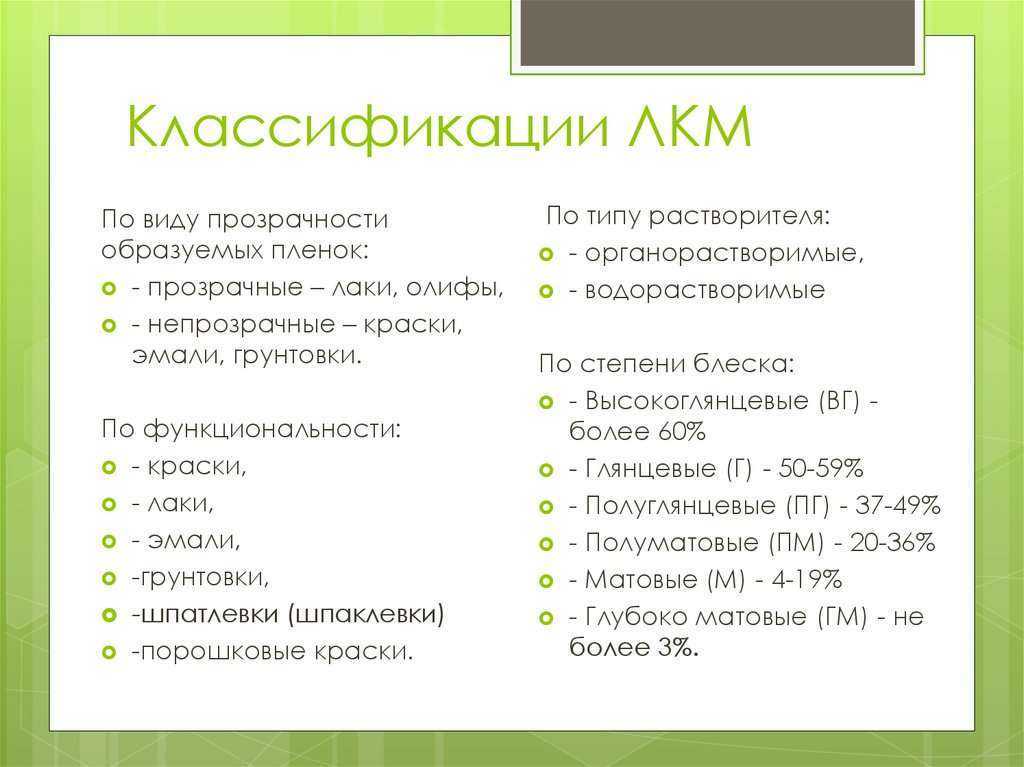

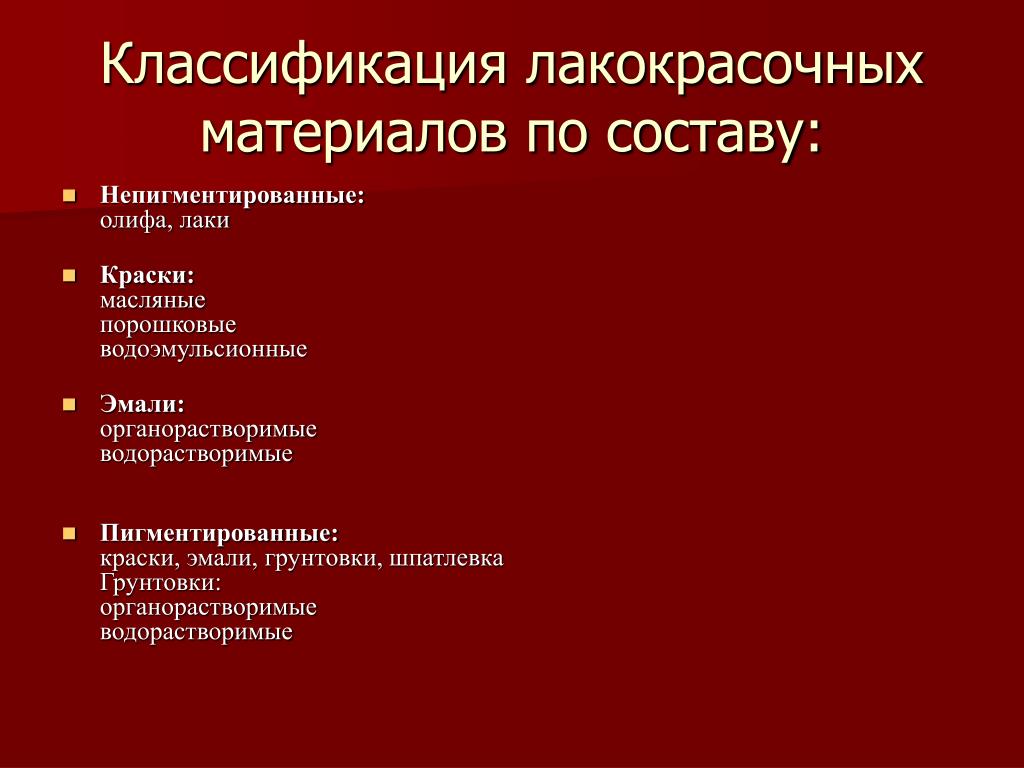

Классификация по назначению и по химическому составу: Классификация ЛКМ по химическому составу и обозначение по связующему

alexxlab | 18.09.1985 | 0 | Разное

по назначению и составу — «СпектрЦвет» (г. Москва)

Классификация сталей: по назначению и составу — «СпектрЦвет» (г. Москва)Ваш город: Москва

Ваш город

Москва?

Да Нет

03:12 | 20.12.2021

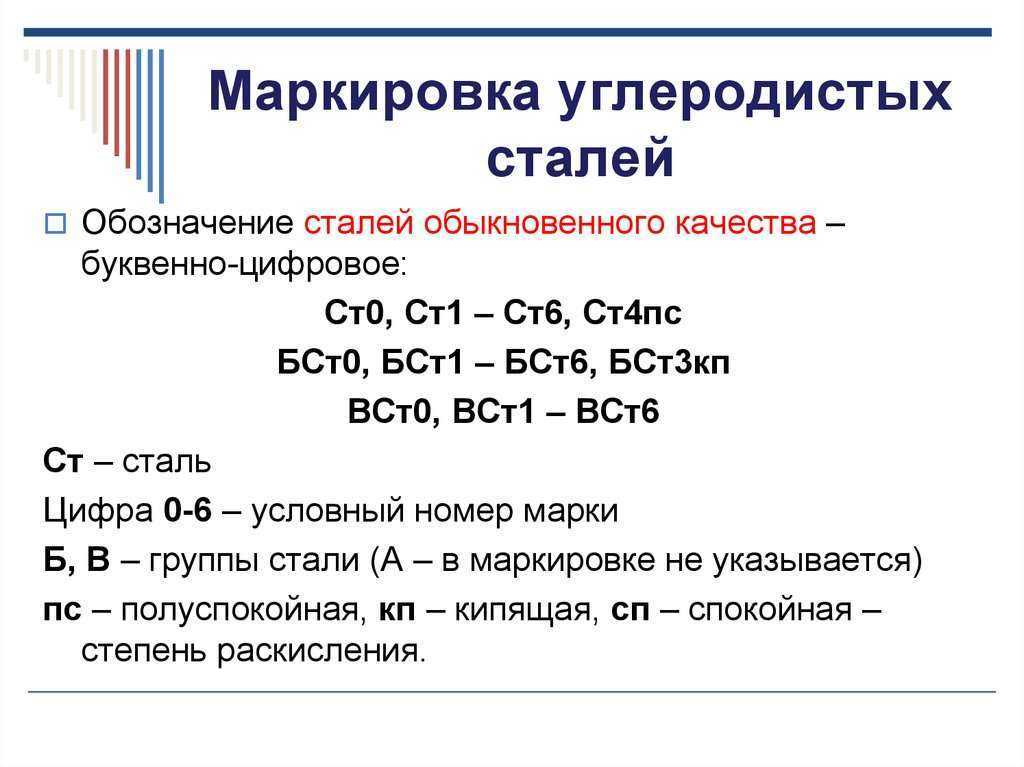

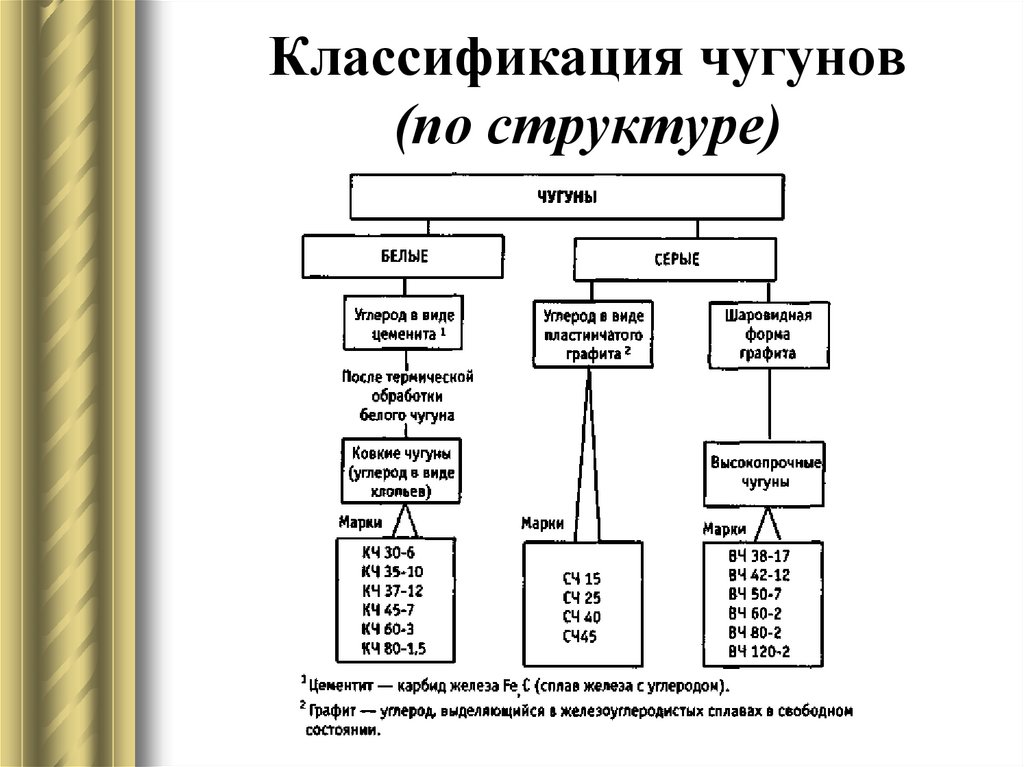

Сталь – это сплав железа (от 45%) и углерода (0.1-2.14%), который отличается от чугуна пониженным содержанием карбона, примесей и присутствием специальных добавок, изменяющих его физико-механические и химические свойства. Металлургия производит много видов стали с различной структурой, свойствами и сферой применения. Производители стальных изделий пользуются системой классификации и маркировки, которая ведется согласно стандартам ГОСТ Р 54384-2011.

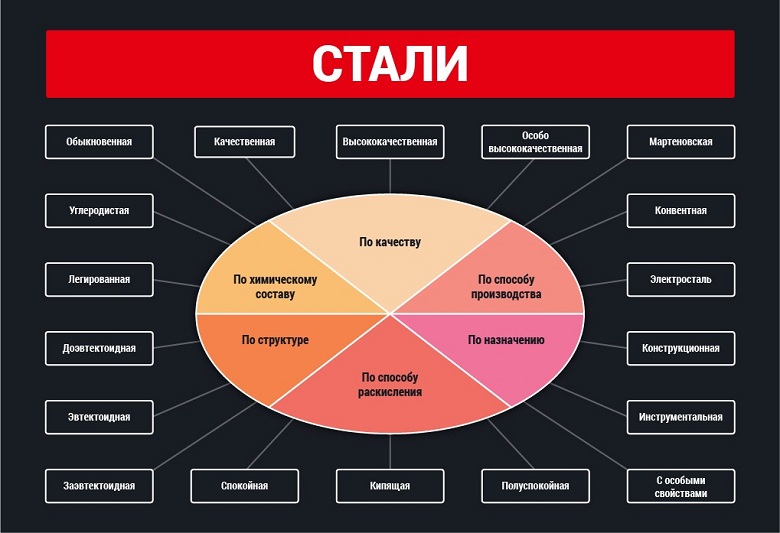

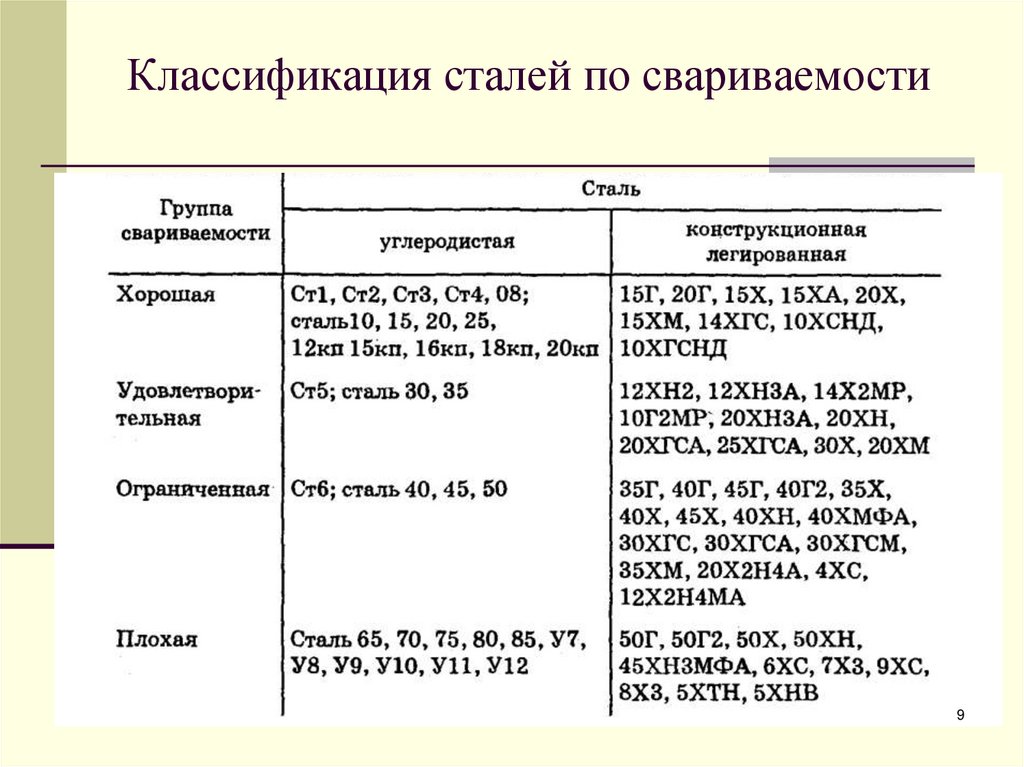

Классификация основных видов стали производится с учетом трех главных параметров – химический состав, качество и назначение. Такой подход позволяет систематизировать большое количество стальных сплавов, определить их основные эксплуатационные показатели и сферу применения.

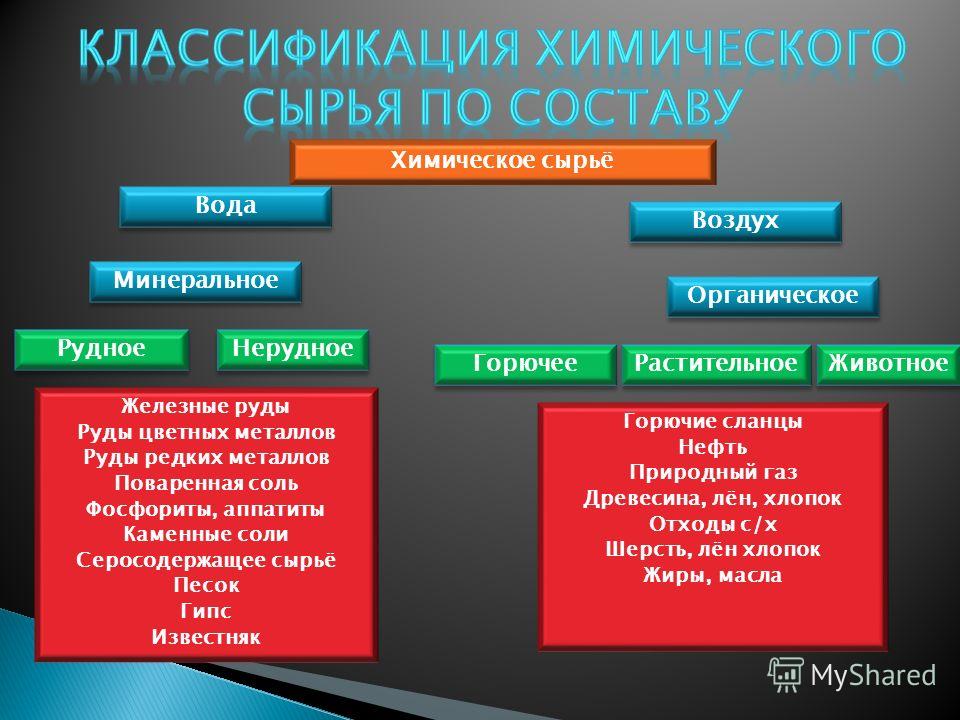

Классификация по составу

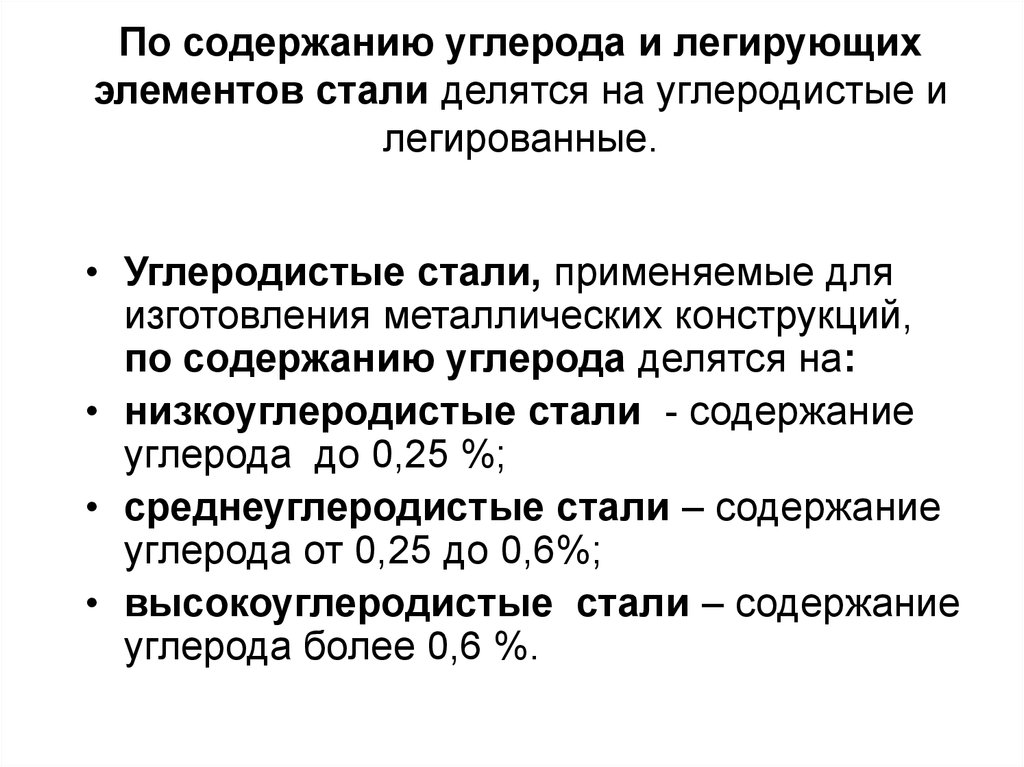

- Углеродистые – твердые, прочные стали, которые легко подвергаются металлообработке, имеют пластичный и упругий внутренний слой. Их свойства определяет универсальность металла и широкую сферу его использования. Сталь делится на низко- (менее 0.25%), средне- и высокоуглеродистую (более 0.6%).

- Легированные, содержащие в своем составе более 20 видов дополнительных элементов, которые придают металлу различные физические и химические свойства. Класс таких сталей делится на три группы – низко- (добавок не более 0.25%), средне- (до 0.6%) и высоколегированные, количество добавок в которых может превышать 10%.

Если углеродистые стали относятся к категории универсальных, то легированные сплавы являются специализированными. Существуют 5 структурных типов легированной стали с различной зернистостью и молекулярными связями, которые определяют сферу применения металла:

- аустенитная с высоким уровнем легирования, присутствием в числе добавок хрома и никеля, дающих сплаву пластичность, устойчивость к коррозии и сверхпрочность при критически низких температурах;

- ферритная, с наличием в кристаллической решетке мелкодисперсного зерна.

Присутствие ванадия, карбидов и кремния увеличивает жаростойкость металла и снижает показатель хрупкости, позволяя избегать его растрескивания;

Присутствие ванадия, карбидов и кремния увеличивает жаростойкость металла и снижает показатель хрупкости, позволяя избегать его растрескивания; - мартенситная с высоким (до 17%) содержанием хрома и добавками (молибден, ванадий, вольфрам), отличается особым способом остывания металла после закалки, который обеспечивает стали;

- бейнитная – отличается возможностью сохранения промежуточной стадии формирования кристаллической решетки и включением компонентов (марганец, хром, кремний), которые обеспечивают металлу хорошую свариваемость и сопротивление растрескиванию;

- перлитная – широко распространенный тип инструментальной стали с низким уровнем легирования, прошедшей закалку и отпуск.

Специализированные сплавы могут, как улучшать эксплуатационные показатели металла, так и делать его недопустимым для применения в некоторых областях. Знание структуры металла и содержания добавок позволит не только провести классификацию, но и выбрать самую подходящую марку стали для условий производства.

Классификация по качеству

Эксплуатационные показатели сталей зависят не только от присутствия в их составе легирующих добавок, но и от количества вредных примесей, допущенных в производстве металла. Поэтому классификация сталей производится и по их качеству. Стали группируются в 4-х категориях:

- стандартная – с присутствием серы до 0.06 и фосфора не более 0.07%;

- качественная – содержание серы и фосфора не превышает 0.035%;

- высокого качества – сера и фосфор до 0.025%;

В четвертую группу входят стали особо высокого качества, в которых объем S и F не превышает 0.015%.

Классификация по назначению

В число особо высококачественных марок входят металлы, составляющие отдельную группу. Она позволяет провести классификацию сталей по их назначению:

- конструкционные;

- инструментальные;

- с особыми физико-механическими показателями;

- с особыми химическими характеристиками.

Система такой классификации достаточно условна. Некоторые обозначения сталей могут дублироваться в разных группах. Среди всего разнообразия марок можно выделить несколько общих групп:

- инструментальные,

- нержавеющие,

- шарикоподшипниковые,

- конструкционные,

- быстрорежущие,

- автоматные,

- жаростойкие.

Многие виды сталей по своим техническим характеристикам подходят и для соседних групп. Поэтому при разработке деталей инженеры и технологи отдают предпочтение маркам сталей с учетом таких важных показателей, как цена, совместимость с другими механизмами, обрабатываемость.

Популярное в блоге

Сфера применения нержавеющей…

Полоса нержавеющая – это прокатный профиль с цельным прямоугольным…

Требования к изготовлению…

К металлоконструкциям относят стойки, колонны, устойчивые балки…

Требования к антикоррозийной…

Широкая область применения и востребованность металлоконструкций…

Как происходит резка…

Чтобы сформировать из металла деталь проектных размеров или заготовку…

Листовой металл и области…

Листовой металл – продукция металлопроката, которая широко применяется…

Обратная связь

Наш менеджер свяжется с Вами в самое ближайшее время.

Наш менеджер свяжется с Вами в самое ближайшее время.

Наш менеджер свяжется с Вами в самое ближайшее время.

Классификация современных пломбировочных материалов

I. По назначению современные пломбировочные материалы делятся на следующие группы:

1. Материалы для повязок и временных пломб

2. Материалы для лечебных подкладок

3. Материалы для изолирующих подкладок

4. Материалы для постоянных пломб

5. Материалы для обтурации (заполнения) корневых каналов (будут рассмотрены в разделе “Эндодонтия”)

II.Классификация постоянных пломбировочных материалов (по пластичности в момент пломбирования и по химическому составу):

1. Цементы:

Цементы:

1.1. Минеральные цементы

а) цинк-фосфатные

б) силикатные

в) силикофосфатные

1.2. Полимерные цементы:

а) поликарбоксилатные

б) стеклоиономерные

2. Полимерные пломбировочные материалы:

2.1. Ненаполненные:

а) на основе акриловых смол

б) на основе эпоксидных смол

2.2. Наполненные (композитные)

3. Компомеры – композиционно-иономерные системы4. Металлические пломбировочные материалы

4.1. Амальгамы:

а) серебряные

б) медные

4.2. Сплавы галлия

4.3. Золото для прямого пломбирования

Б. Непластичные (первично твердые) (рассматриваются в разделе “Ортопедическая стоматология”):

1. Вкладки:

Вкладки:

а) металлические (литые)

б) фарфоровые

в) пластмассовые и композитные

г) комбинированные (металл+фарфор)

2. Виниры – адгезивные облицовки

3. Штифты:

а) парапульпарные штифты (пины)

б) внутрипульпарные штифты (посты) (раздел “Эндодонтия”)

III. По способу отверждения

Материалы химического отверждения – материалы, переходящие из пластичного в твердое состояние за счет происхождения в них химической реакции между двумя химическими компонентами после их смешивания (амальгама, минеральные и полимерные цементы, композиты химического отверждения).

Светоотверждаемые материалы – полимеризация этих материалов происходит за счет химической реакции, которая инициируется светом специального (полимеризующего) источника.

Материалы двойного отверждения – материалы, переходящие из пластичного в твердое состояние за счет химического взаимодействия своих компонентов и действия света полимеризующего источника (гибридные стеклоиономерные цементы, компомеры).

Требования к временным пломбировочным материалам:

1. Герметичное закрытие полости зуба

2. Достаточная прочность на сжатие

3. Индифферентность к пульпе, тканям зуба организму в целом и лекарственным средствам

4. Легкое введение и выведение из полости

5. Устойчивость к действию ротовой жидкости

6. Отсутствие в составе материала компонентов, нарушающих процесс адгезии и твердения постоянных пломбировочных материалов

Требования к “идеальному” постоянному пломбировочному материалу

Требования

к “идеальному” пломбировочному

материалу были сформулироаваны еще

Миллером в конце 19 века, но актуальны

до сих пор.

1.Быть химически стойким (не растворяться под действием слюны, ротовой жидкости и пищи )

2.Быть механически прочным, т.к. при жевании создаются нагрузки от 30 до 70 кг

3.Быть устойчивым к истиранию

4.Плотно прилегать к стенкам полости. Обладать хорошей адгезией.

5.Длительно сохранять форму и объем, не давать усадки, обеспечивая длительную пространственную стабильность

6.Быть минимально зависимым от влаги в процессе пломбирования и отверждения

7.Быть безвредным для организма в целом, для тканей зуба и слизистой оболочки полости рта (понятие биосовместимости)

8.Соответствовать по внешнему виду естественным зубам ( понятие эстетики цвета, прозрачности)

9.Обладать низкой теплопроводностью, чтобы предотвращать температурное раздражение пульпы зуба

10. Иметь

коэффициент теплового расширения,

сходный с таковым у тканей зуба

Иметь

коэффициент теплового расширения,

сходный с таковым у тканей зуба

11.Обладать хорошими манипуляционными свойствами (быть удобным в применении): достаточно пластичным, легко вводиться в полость, не прилипать к инструментам и т.д.

12.Быть рентгеноконтрастным

13.Обладать противокариозным действием

14.Иметь длительный срок действия, не требовать особых условий хранения и транспортировки

15.Быть доступным по цене

Несмотря на то, что современные пломбировочные материалы во многом соответствуют этим требованиям, тем не менее “идеальный” пломбировочный материал до сих пор не существует. В связи с этим стоматологи вынуждены комбинировать различные материалы, учитывая отрицательные и положительные их свойства, а также индивидуальные особенности течения кариеса у данного пациента.

Классификация пестицидов и их основные виды

Автор Мария Чурсина На чтение 8 мин. Просмотров 8.4k. Опубликовано

Просмотров 8.4k. Опубликовано

Пестициды — это химические вещества, которые при взаимодействии с вредоносными живыми организмами, вызывают у них различные физиологические и биологические нарушения функций, в результате чего происходит их гибель.

Впервые в 470 году до н.е. Плиний писал Демокриту о том, что растения необходимо опрыскивать водной настройкой из маслин, для защиты от мучнистой росы. Также люди постоянно испытывали действие токсических соединений, трав, и отваров на вредные для растений организмы.

Сейчас в мировой практике несколько сотен химических соединений, на основании которых запатентовано более 5000 пестицидов. С помощью такого огромного разнообразия можно построить систему химической защиты растений с чередованием действующего вещества, что спасет от привыкания вредного организма к данным ядам.

Содержание

- Классификация пестицидов по химическому составу

- Классификация пестицидов по объектам применения

- Классификация пестицидов по механизму действия

- Классификация пестицидов по токсичности

- Способы внесения пестицидов

- Основные препаративные формы пестицидов

Прежде всего виды пестицидов делятся на три группы по химическому составу:

- Химические и неорганические препараты — это соединения химического возникновения (соединения ртути, фтора, бария, меди и т.

д.). Их преимуществом являются высокая эффективность и длительный период защиты.

д.). Их преимуществом являются высокая эффективность и длительный период защиты. - Органические или органо-синтетические пестициды — это широкая категория, которая является самой распространенной для использования в растениеводстве.

- Препараты растительного, грибного и бактериального происхождения. Они созданы из природных материалов или живых организмов (бактерии, грибы, растения, минералы и т.д.). Поэтому являются безопаснее, чем химические. К ним относятся биопрепараты, пиретрины, антибиотики и фитонциды.

Классификация пестицидов по объектам примененияО подробном описании биопрепаратов можно прочитать в статье:

«Что такое Биофунгициды их виды и список популярных препаратов»

- Инсектициды — это химические препараты для защиты от вредоносных насекомых и животных.

- Фунгициды — против возбудителей грибных заболеваний.

- Гербициды — это препараты, которые приводят к гибели сорняков.

- Овициды — препараты, которые убивают яйца насекомых и клещей.

- Лаврициды — пестициды против личинок насекомых.

- Акарициды — используются для борьбы с вредными клещами.

- Инсектоакарициды — пестициды, которые способны бороться сразу с насекомыми и клещами.

- Нематициды — препараты, которые используются для умертвления круглых червей (нематод).

- Лимациды — яды, убивающие слизней.

- Авициды — используются для борьбы с птицами-вредителями.

- Родентициды – пестициды для отравления грызунов.

- Зооциды — препараты для уничтожения животных.

- Афициды — препараты для борьбы с тлями.

- Бактерициды — против возбудителей бактериальных болезней растений.

- Вироциды — используются для борьбы с вирусными заболеваниями.

- Арборициды – пестициды, которые помогают избавиться от деревянистой и кустовой растительности.

- Акарициды — против злаковых сорняков.

- Альгициды — против водорослей и водной растительности.

- Дефолианты — ядохимикаты, которые ускоряют опадение листьев.

- Десиканты — пестициды, которые содействуют высыханию растений.

- Регуляторы роста — соединения, которые влияют на процессы роста и развития культур.

- Ретарданты — препараты, которые задерживают рост растений.

- Дефлоранты — используются для удаления цветков и завязей.

- Антирезистенты — специфические добавки, которые уменьшают резистентность вредителей к пестицидам.

- Гаметоциды — препараты, которые вызывают стерильность сорных растений.

- Синергисты — вещества, которые усиливают влияние пестицидов на вредоносный организм.

Вдобавок сейчас применяют множество биологически активных веществ, таких как:

- Репелленты — вещества, которые отпугивают насекомых и животных.

- Аттрактанты — препараты, которые приманивают насекомых и животных в ловушки.

- Синтетические феромоны – соединения, которые привлекают самцов насекомых и животных.

- Антифиданты — угнетают питание насекомых.

- Стерилянты (Хемостерилизаторы) — избавляют насекомых от способности к размножению.

Гербициды делятся по характеру воздействия на растения:

- Избирательные или селективные гербициды — воздействуют на одни виды сорных растений, но при этом не опасны для других, чаще всего культурных видов.

- Гербициды сплошного или общеистребительного действия убивают всю растительность.

Избирательность гербицидов является условной и работает при условии, что норма их внесения не превышена.

Также гербициды делятся по способу попадания в растение:

- Контактные гербициды — пагубно влияют только на те участки растений, на которые попал химический раствор.

- Системные гербициды — это химические препараты, которые при попадании на растение быстро в него проникают и приводят в полной гибели. Они очень эффективны против сорных растений с сильной корневой системой, в том числе против многолетних.

Инсектициды и некоторые виды пестицидов делятся по типу воздействия на вредителя:

- Контактные инсектициды – пестициды, которые приводят к гибели вредоносного объекта при попадании на него.

- Кишечные инсектициды – препараты, которые отравляют насекомое или животное после их поедания.

- Системные инсектициды – ядохимикаты, которые проникают в растение через сосуды и приводят к гибели насекомых, поедающих его.

- Фумиганты – отравляют вредителей газом, который проникает в их дыхательные пути.

Фунгициды делятся на два типа по характеру действия:

- Защитные фунгициды – используются для профилактики появления болезней.

- Лечащие фунгициды – препараты для лечения болезней (терапевтические, куративные, искореняющие и истребительные).

Кроме этого, фунгициды делят по способу проникновения во вредоносный организм:

- Контактные фунгициды – это препараты, которые воздействуют на возбудителя болезни при контакте с ним, а также препятствуют распространению инфекции на другие части растений.

- Системные фунгициды – это пестициды, которые способны усваиваться растениями в безопасных количествах и таким образом изменять обмен веществ культуры и усиливать ее способность сопротивляться болезни. Они предотвращают заражение здоровых частей растения и уничтожают возбудителя, который уже проник в него.

Все виды пестицидов делятся зависимо от степени воздействия на организм человека и животных при попадании в желудок или на кожу. Гигиеническая классификация пестицидов включает в себя такие классы:

- I класс – сильнодействующие или чрезвычайно опасные препараты. Большая часть из них уже давно запрещена к применению (например, ДДТ).

- II класс – высокотоксичные или опасные препараты. Они показывают высокую эффективность в борьбе с вредителями, но их нужно вносить нормировано с использованием всех мер безопасности (Децис, Базудин, Би-58 и др.)

- III класс – среднетоксичные или умеренноопасные пестициды. К ним относятся такие ядохимикаты: Актеллик, Хлорокись меди, Медный купорос, Карбофос и т.д.

- IV класс – малотоксичные или малоопасные препараты. Они включают в себя такие инсектициды, как Бордосская смесь и т.

д. Также к данному классу принадлежат биопрепараты: Триходермин, Псевдобактерин, Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Метавайт и т.д.

д. Также к данному классу принадлежат биопрепараты: Триходермин, Псевдобактерин, Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Метавайт и т.д.

В зависимости от препаративной формы пестицида и вредного организма бывают такие методы внесения:

- Опрыскивание

- Опыливание

- Фумигация

- Аэрозоль

- Протравливание семенного и посадочного материала перед посадкой

- Разбрасывание гранул по поверхности почвы

- Внесение в почву

- Раскладывание ядовитых приманок и т.д.

Существует огромное разнообразие препаративных форм пестицидов. Самыми распространенными из них являются концентрат эмульсии, концентрат суспензии, смачивающийся порошок и гранулы.

Список препаративных форм пестицидов, которые применяются в сельском хозяйстве:

- Б – брикеты

- ВГ, ВРГ – водорастворимые гранулы

- ВГР – водно-гликолевый раствор

- ВДГ – водно-диспергируемые гранулы

- ВК, ВРК – водорастворимый концентрат

- ВКС – водный концентрат суспензии

- ВР – водный раствор

- ВРП – водорастворимый порошок

- ВС – водная суспензия

- ВСК – водно-суспензионный концентрат

- ВСР – водно-спиртовой раствор

- ВСХ – воздушно-сухая масса

- ВЭ – водная эмульсия

- Г – гранулы

- ГР – гликолиевый раствор

- Ж – жидкость

- ККР – концентрат коллоидного раствора

- КНЭ – концентрат наноэмульсии

- КОЛР – коллоидный раствор

- КРП – кристаллический порошок

- КС – концентрат суспензии

- КЭ – концентрат эмульсии

- МБ – мягкие брикеты

- МГ – микрогранулы

- МД – масляная дисперсия

- МК – масляный концентрат

- МКС – микрокапсулированная суспензия

- МКЭ – масляный концентрат эмульсии

- ММС – минерально-масляная суспензия

- ММЭ – минерально-масляная эмульсия

- МС – масляная суспензия

- МСК – масляно-суспензионный концентрат

- МЭ – микроэмульсия

- П – порошок

- ПР – приманка

- ПС – паста

- ПТП – пленкообразующая текучая паста

- Р – раствор

- РП – растворимый порошок

- СК – суспензионный концентрат

- СК-М – суспензионный концентрат масляный

- СП – смачивающийся порошок

- СТС – сухая текучая суспензия

- СХП – сухой порошок

- СЭ – суспензионная эмульсия

- ТАБ – таблетки

- ТБ – твердые брикеты

- ТКС – текучий концентрат суспензии

- ТПС – текучая паста

- ТС – текучая суспензия

- ФЛО – суспензионный концентрат

- ЭМВ – эмульсия масляно-водная

В данной статье Вы ознакомились с тем, что такое пестициды и какие виды

используют в сельском хозяйстве для выращивания растений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скачать статью в PDF

Биоинсектициды Биопрепараты Биофунгициды Гербициды Инсектициды Средства защиты растений Фунгициды

Оцените автора

Сварочные флюсы классификация и особенности

Содержание

1. Для чего нужен флюс при сварке

2. Условия использования сварочных флюсов

3. Недостатки

4. Как работают флюсы

5. Сварочные флюсы – классификация

6. Химический состав флюсов для сварки

7. Виды флюсов для сварки по назначению

8. Назначение сварочного флюса – примеры

9. Флюсы для газовой сварки

10. Флюсы для автоматической сварки

При электродуговой или газовой сварке в условиях высоких температур значительно увеличивается химическая активность обрабатываемой зоны. Металл усиленно окисляется под воздействием атмосферного воздуха, в результате шлаки и окислы попадают в него, снижая интенсивность металлургических процессов и в итоге ухудшая качество сварного шва. Для предотвращения этих процессов необходима защитная газовая или жидкая среда, которая изолирует зону сварки. Ее и создают флюсы — неметаллические композитные порошковые компоненты.

Для предотвращения этих процессов необходима защитная газовая или жидкая среда, которая изолирует зону сварки. Ее и создают флюсы — неметаллические композитные порошковые компоненты.

Таким образом, назначение флюсов при сварке — изоляция сварочной ванны от атмосферного воздуха, защита наплавляемого металла от интенсивных окислительных процессов, стабильное горение сварочной дуги и получение сварного шва необходимого качества.

Для чего нужен флюс при сварке

Использование флюсов обеспечивает следующие преимущества при сварке.

- Как при электродуговой, так и при газовой сварке флюс сварочный обеспечивает более интенсивное расплавление металла — (соответственно при больших токах или высокой концентрации кислорода). Благодаря этому нет необходимости заблаговременно разделывать кромки будущего сварного шва.

- В зоне шва и на прилегающих к нему поверхностях удается избежать угара металла — его потерь на окисление и испарение.

- Горение дуги имеет более высокую стабильность, что особенно важно при сложных конфигурациях шва

- Снижаются потери энергии источника тока на нагрев металла, соответственно увеличивается его КПД.

- Оптимизируется расход присадочного материала.

- Более удобное выполнение работ для сварщика, потому что флюс экранирует некоторую часть пламени дуги.

Условия использования сварочных флюсов

Задача флюса — стабилизация металлургических процессов при сохранении необходимой производительности электродов. Для этого в процессе сварки следует соблюдать определенные условия.

- Флюс не должен вступать в химическую реакцию с металлом стержня и основным металлом.

- Зона сварной ванны должна оставаться изолированной на протяжении всего сварочного процесса.

Остатки флюса, связанные со шлаковой коркой в результате сварки, по завершении работ должны легко удаляться. При этом до 80% материла после очистки можно использовать заново.

При этом до 80% материла после очистки можно использовать заново.

Недостатки

Условных минусов в использовании сварочных флюсов немного.

- Высокая стоимость, которая примерно сопоставима с ценой на сварочную проволоку.

- Yевозможность сразу осмотреть сварной шов. В силу этого, особенно в конструкциях сложной формы, место сварки предварительно тщательно подготавливается.

Как работают флюсы

- Перед сваркой на места соединений наносится толстый (40-60 мм) слой флюса.

- Электрод вводится в зону сварки, происходит поджиг дуги.

- Под воздействием высоких температур (до 6000 °C) флюс с его низкой плотностью быстро плавится в газовом пузыре, изолируя сверху сварную ванну, перекрывая к ней доступ газовых, водяных паров и других химических веществ.

- Имея высокое поверхностное натяжение, таким же образом расплав флюса предотвращает интенсивное разбрызгивание металла.

- Это позволяет значительно увеличить ток дуги (до 1000-2000 Ампер) без серьезных потер материала электрода и с сохранением хорошего качества шва.

- Под воздействием флюса в зоне дуги происходит концентрация тепловой мощности — в результате плавление металла происходит быстрее.

- При этом металлом заполняются все стыки, независимо от состояния кромок.

- Изменяется материальный баланс сварного шва — 60-65% процентов в нем составляет металл свариваемых деталей, и только остальное — это металл сварочного электрода.

Сварочные флюсы – классификация

Классификация флюсов чрезвычайно широка. Их различают по внешнему виду и физическому состоянию, химическому составу, способу получения, назначению. Так, например, для наплавки или дуговой сварки, как правило, используются гранулированные или порошковые флюсы с определенными показателями электропроводности, а для газовой — газы, порошки, пасты.

По способу получения композитов

Различают флюсы плавленые и неплавленые.

Флюс сварочный плавленый широко используют не только при сварке, но при наплавке. Он демонстрирует высокую эффективность в случаях, когда поверхность металла сварного шва путем добавления дополнительных химических элементов должна получить более высокие технические характеристики — например, повышенную стойкость к коррозии или очень ровный и гладкий шов.

Он демонстрирует высокую эффективность в случаях, когда поверхность металла сварного шва путем добавления дополнительных химических элементов должна получить более высокие технические характеристики — например, повышенную стойкость к коррозии или очень ровный и гладкий шов.

Наплавка под флюсом

Получают плавленые флюсы следующим способом: компоненты размалывают, смешивают, затем расплавляют в пламенных или электропечах при полном отсутствии кислорода. Далее нагретые частицы пропускаются через непрерывный поток воды, затвердевая и превращаясь таким образом в гранулят. Размер частиц различен — чем тоньше сварочный пруток, тем меньше должны быть и гранулы.

Неплавленые флюсы (керамические) для сварки изготавливаются путем перемешивания измельченных частиц шихты из ферросплавов, минералов, шлакообразующих без последующего плавления. Частицы смешиваются со стеклом и далее спекаются.

В ряду их преимуществ:

- низкий расход,

- возможность многократного использования,

- высокое качество получаемого шва.

Пример – керамический сварочный флюс марки UF (UF-01, UF-02, UF-03) который используется в энергетике и гражданском строительстве для сварки металлоконструкций из низколегированных сталей повышенной прочности.

Химический состав флюсов для сварки

Химический состав — важная составляющая в характеристике флюсов. Материал должен быть химически инертен в условиях очень высоких температур. Помимо этого, он должен обеспечивать эффективную диффузию отдельных элементов (например, легирующих) в металл шва.

Наибольшую массовую долю (от 35…80% от общего объема) в сварочном флюсе обычно (но не во всех) составляет диоксид кремния (кремнезём) — кислотный оксид, бесцветный прозрачный кристаллический минерал. Кремний препятствует процессу образования углерода, тем самым снижая риски появления трещин и пор в металле шва.

Значительную часть составляет марганец. Как активный раскислитель, этот компонент флюсов для сварки снижает образование окислов в зоне сварочной ванны, вступая в реакцию вначале с кислородом в окислах железа, затем и с оксидом кремния. Результат сложной реакции — оксид марганца, нерастворяемый в стали и впоследствии легко удаляемый. Кроме того, марганец реагирует с вредной для металла шва серой — он связывается с ней в сульфид, который затем также удаляется с поверхности шва.

Результат сложной реакции — оксид марганца, нерастворяемый в стали и впоследствии легко удаляемый. Кроме того, марганец реагирует с вредной для металла шва серой — он связывается с ней в сульфид, который затем также удаляется с поверхности шва.

Также в ряду химических элементов флюсов — легирующие добавки — помимо кремния и марганца это молибден, хром, титан, вольфрам, ванадий и другие. Из задача — восстановить первичный химический состав металла, а в ряде случаев — путем легирования восполнить собой выгоревшие основные примеси стали и обеспечить металлу шва дополнительные специальные свойства. Обычно во флюсе они представлены соединениями с железом — ферросплавами (феррохром и т. д.).

Виды флюсов для сварки по назначению

От назначения сварочных флюсов напрямую зависит их выбор по химическому составу.

- Для сварки низкоуглеродистых сталей применяются флюсы с большим содержанием кремния и марганца в сочетании с проволокой из низкоуглеродистой стали без легирующих добавок.

Второй вариант — малая доля марганца (или вообще его отсутствие) во флюсе, но легирующие добавки присутствуют в стали сварочного прутка.

Второй вариант — малая доля марганца (или вообще его отсутствие) во флюсе, но легирующие добавки присутствуют в стали сварочного прутка. - Для сварки низколегированных сталей используются флюсы с высокой химической инертностью, — выше, чем для низкоуглеродистых сталей. Благодаря этому получают более пластичный сварной шов. Пример — флюс для сварки стали АН-46.

- Для сварки высоколегированных металлов применяются флюсы с минимальной химической активностью. Кремний, как и марганец, практически не используется — его заменяет флюорит (плавиковый шпат), благодаря которому образуются легко отделяемые легкоплавкие шлаки. Также в таких флюсах обычно содержатся оксид алюминия, негашеная известь.

- Для сварки активных металлов (таких, как титан) используют солевые флюсы — как правило, это хлоридные и фторидные соли щелочных металлов. Примесь кислорода в них полностью отсутствует, поскольку она снижает пластичность шва.

Назначение сварочного флюса – примеры

| Плавленые флюсы | Неплавленые флюсы | ||

| АН-348-А, АН-348-АМ, АН-348-В, АН-348-ВМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-60, ФЦ-9 | Механическая сварка и наплавка низколегированных и углеродистых сталей низколегированной и углеродистой сварочной проволокой | АНК-35 | Сварка низкоуглеродистых сталей низкоуглеродистой проволокой Св-08 и Св-08А |

| АН-8 | Электрошлаковая сварка углеродистых и низколегированных сталей; сварка низколегированных сталей углеродистой и низколегированной сварочной проволокой. | АНК-46 | Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей |

| АН-15М, АН-18, АН-20С, АН-20П, АН-20СМ | Дуговая автоматическая сварка и наплавка высоко- и среднелегированных сталей | АНК-30, АНК-47 | Сварка швов высокой хладостойкости |

| АН-22 | Электрошлаковая сварка и дуговая автоматическая наплавка и сварка низко- и среднелегированных сталей | АНК-45 | Сварка высоколегированных сталей |

| АН-26С, АН-26П, АН-26СП | Автоматическая и полуавтоматическая сварка нержавеющих, коррозионностойких и жаропрочных сталей | АНК-40, АНК-18, АНК-19 | Наплавка низкоуглеродистой сварочной проволокой Св-08 и Св-08А; |

| АН-17М, АН-43 и АН-47 | Дуговая сварка и наплавка углеродистых, низко- и среднелегированных сталей высокой и повышенной прочности | АНК-3 | В качестве добавки к флюсам марок АН-348А, ОСЦ-45, АН-60 для повышения стойкости швов к образованию пор |

Флюсы для газовой сварки

Для сварки алюминия и других цветных металлов, чугуна, инструментальных сталей, отдельных марок тонколистовой стали используется защитная газовая атмосфера. Ее обеспечивают газообразные, пастообразные, а также порошковые флюсы. Они могут наносится:

Ее обеспечивают газообразные, пастообразные, а также порошковые флюсы. Они могут наносится:

- на кромки соединяемых деталей;

- напрямую в сварную ванну;

- на присадочный пруток.

В зависимости от физического состояния материала флюсы для сварки подают в рабочую зону по-разному. Некоторую сложность вызывают порошкообразные композиты — их необходимо равномерно и точно вносить в расплав, не позволяя потоку газа раздувать порошок. Составы в виде паст подают на участок соединения. Для подачи газообразных флюсов используют расходомеры — с их помощью газ дозированно подается в рабочую зону.

Электромагнитный расходомер

Важный момент: для газовой сварки флюс по составу подбирают в зависимости от образующихся в ходе сварки оксидов. Если они кислые, флюсы должны быть щелочными (основными), напротив, если щелочные оксиды — выбирают кислые флюсы.

Флюсы, применяемые при газовой сварке наиболее широко:

- медь, латунь, бронза — для их сварки используют кислые флюсы с включением борсодержащих соединений (борная кислота и т.

д.) — например, такие марки, как МБ-2 или БМ-1;

д.) — например, такие марки, как МБ-2 или БМ-1; - чугун — для его сварки обычно используются флюсы с включением различных соединений щелочных металлов — натрия и калия;

- алюминий — здесь используются составы с содержанием фторидов калия, лития и натрия, а также хлориды. В этом случае наиболее широко применяется сварочный флюс марки АФ-4А.

Флюсы для газовой сварки не используются для соединения деталей из низкоуглеродистых сталей, поскольку на поверхности расплавленного металла интенсивно скапливаются легкоплавкие оксиды железа.

Флюсы для автоматической сварки

Автоматическая и полуавтоматическая сварка наиболее широко применяется при работе с большими конструкциями. Благодаря высоким токам и флюсу возможно сваривание деталей значительной толщины, при этом — без предварительной разделки кромки. Области использования — сваривание труб, изготовление резервуаров, судостроение.

Для такого способа сварки характерно автоматическое поддержание стабильно горящей электродуги, необходимого количества флюса (с отсосом нерасплавившегося), а также непрерывное обновление расплавленного электрода. Чтобы поддерживать в сварочной зоне защитное газовое облако нужного состава, толщина слоя флюса должна быть 40-80 мм, ширина 50-100 мм. Марка флюса для автоматической сварки, как и для классической дуговой, также зависит от характеристик свариваемого металла. Сварка осуществляется в нижнем пространственном положении.

Чтобы поддерживать в сварочной зоне защитное газовое облако нужного состава, толщина слоя флюса должна быть 40-80 мм, ширина 50-100 мм. Марка флюса для автоматической сварки, как и для классической дуговой, также зависит от характеристик свариваемого металла. Сварка осуществляется в нижнем пространственном положении.

Выгодно купить флюс для сварки различных типов и марок вы можете в компании «Центр Метиз».

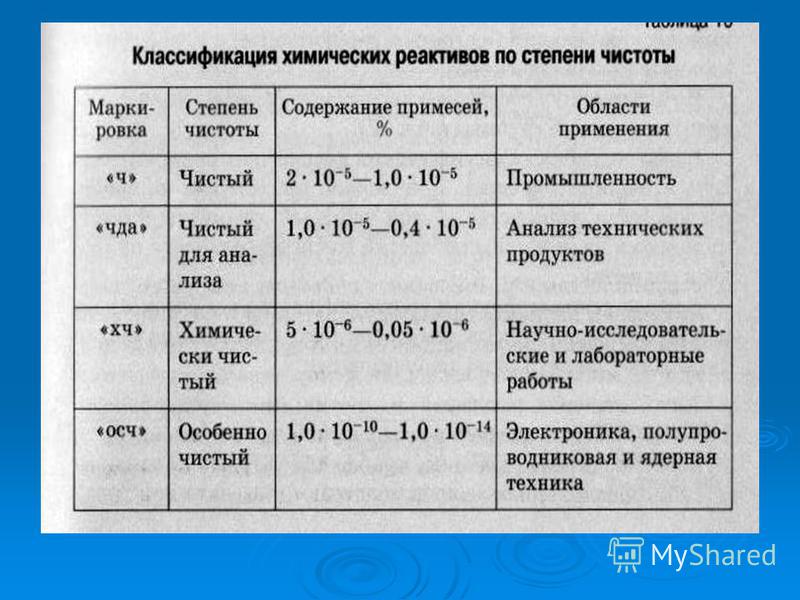

Классификация химических реактивов по степени чистоты по различным стандартам

1. Классификация химических реактивов, принятая в РФ в соответствии ГОСТ 13867-68.

1.2. Классификация химических реактивов, принятая в других странах.

|

Обозначение |

Квалификация |

Процентное содержание основного химического вещества |

Характеристика |

|

«тех. |

Технический |

менее 95% |

Низшая квалификация реактива. Цвет полосы на упаковке – светло-коричневый. |

|

«ч.» «pur.» |

Чистый Purum |

более 98% |

Такие реактивы содержат всего 0,1 % примесей. Цвет полосы на упаковке – зелёный |

|

«ч.д.а.» «p.a.» |

Чистый для анализа Pro Analysi |

99% |

Эта квалификация характеризует аналитическое применение реактива. |

|

«х.ч.» «puriss.» |

Химически чистый Purissimum |

99,9% |

Высшая степень чистоты химического реактива. Вещество не должно иметь посторонних запахов и окраски и по внешнему виду должно соответствовать литературному описанию. Цвет полосы на упаковке – красный. |

|

«сп.ч.» |

Спектрально чистый |

более 99,9% |

Предназначены лишь для специальных целей, когда даже миллионные доли процента примеси являются совершенно недопустимыми. |

|

«осч» «puriss. spec.» |

Особо чистый Purissimum speciale |

более 99,9% |

Минимальное содержание отдельных примесей (от 0,00001 до 0,0000000001%) и максимально допустимая сумма определяемых примесей. Цвет полосы на упаковке ОСЧ реактивов – жёлтый. |

Требования к качеству химических реактивов, выпускаемых в РФ, определяются Государственными Стандартами (ГОСТ) или Техническими Условиями (ТУ) – ГОСТ 13867-68 – Продукты химические. Обозначение чистоты.

http://www. gostedu.ru/43109.html.

gostedu.ru/43109.html.

Государственная Фармакопея Российской Федерации XI издание «Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей».

2. Классификация химических реактивов, принятая в других странах.

|

Обозначение |

Процентное содержание основного химического вещества |

Характеристика |

|

extra pure (особо чистый) |

99% |

Квалификация extra pure проходит контроль по большому количеству параметров. |

|

for synthesis (для синтеза) |

до 99% |

Квалификация for synthesis (относительно небольшое количество контролируемых показателей) имеет более доступную стоимость. |

|

GR for analysis (для анализа) |

менее 99% |

Квалификация GR for analysis изготавливается для осуществления химико-аналитического контроля. |

Reagent A.C.S. — реагент высокого качества для лабораторного использования, в соответствии с требованиями Американского химического общества.

USP (Фармакопея США) — вещества, изготовленные в соответствии с действующими правилами производства и удовлетворяющие требованиям Фармакопеи США.

BP (Фармакопея Британская) — вещества, изготовленные в соответствии с действующими правилами производства и удовлетворяющие требованиям Фармакопеи Британской.

DAB (Фармакопея Германии) — вещества, изготовленные в соответствии с действующими правилами производства и удовлетворяющие требованиям Фармакопеи Германии.

Ph. Eur (Фармакопея Европейская) — вещества, изготовленные в соответствии с действующими правилами производства и удовлетворяющие требованиям Фармакопеи Европейской.

HAB (Фармакопея Немецкая Гомеопатическая) — вещества, изготовленные в соответствии с действующими правилами производства и удовлетворяющие требованиям Фармакопеи Немецкой.

Guaranteed Reagent (Гарантированный реагент) — реагент для использования в аналитической химии, который отвечает требованиям Американского химического общества или превосходит их.

AR (Аналитический реагент) — стандартная классификация аналитических реагентов Маллинкродта, подходящих для лабораторного и общего использования. Если реагент также отвечает требованиям Комиссии Американского химического общества по аналитическим реагентам, он будет отмечен как реагент AR.

Первичный стандарт (Primary Standard) — аналитический реагент исключительной частоты, изготовленный специально для стандартизированных волюметрических растворов и приготовления эталонных образцов.

Reagent (Реагент) — высочайшее качество, коммерчески доступное для данного химического вещества. Американское химическое общество официально не устанавливало спецификаций для данного материала.

Американское химическое общество официально не устанавливало спецификаций для данного материала.

OR (Органические реагенты) — органические реагенты, которые подходят для проведения исследований.

Purified (Очищенное вещество) — химическое вещество высокого качества, в ситуации, когда официальных стандартов нет. Эта классификация обычно применяется только к неорганическим химическим веществам.

Practical (Вещество, пригодное для практического использования) — химическое вещество хорошего качества, в ситуации, когда официальных стандартов нет. Пригодно для использования в задачах общего назначения. Органические вещества этого класса могут содержать небольшое количество изомеров промежуточных форм.

LabGrade (Лабораторное вещество) — растворители, пригодные для использования в гистологии и общем лабораторном использовании.

USP/GenAR — химические вещества, изготовленные в соответствии с c GMP и удовлетворяющие применимым требованиям 1995 USP 23, Европейской Фармакопеи (Ph. Eur.EP) и Британской Фармакопеи (BP), а также прошедших эндотоксинное тестирование (LAL) при необходимости.

Eur.EP) и Британской Фармакопеи (BP), а также прошедших эндотоксинное тестирование (LAL) при необходимости.

NF — химические вещества, соответствующие требованиям Национального Фармакологического Справочника.

FCC — продукты, соответствующие требованиям Кодекса пищевых химикатов.

Химически чистое вещество (CP) — вещества, чистота которых позволяет использовать их в общих ситуациях.

Technical (Вещество, пригодное для технических целей) — вещество, подходящее для общего промышленного применения.

Стандартные растворы.

Standardized Solintions (Стандартизированные растворы) — Растворы приготовлены из исходных материалов, которые отвечают требованиям Американского химического общества или превосходят их. В случае, если этих требований не установлено, используются химические компоненты высочайшей очистки из других возможных. Все водные растворы приготавливаются с использованием деионизированной воды высокой очистки, отвечающей требованиям классификации реагентов ASTM типа 1. Эти растворы стандартизированы в соответствии со стандартами NIST или первичными стандартами. (Только из растворов, изготовленных из компонентов классификации «Реагент»).

Эти растворы стандартизированы в соответствии со стандартами NIST или первичными стандартами. (Только из растворов, изготовленных из компонентов классификации «Реагент»).

StandARd — Растворы, приготовленные с использованием титрации и стандартов атомической абсорбции. Эти растворы пригодны для использования в методах ACS, USP и NF и общего применения в лаборатории.

Acculute — Стандартные волюметрические концентраты растворов, упакованные в ампулы или запечатанные бутылки.

Дополнительно к вышеуказанным квалификациям химических реактивов по степени чистоты некоторые производители используют индивидуальные обозначения:

MP Biomedicals:

UP (Ultra-Pure) — очень чистый, реальная чистота зависит от вещества.

C (Compendial) — соответствует фармакопейной статье.

PanReac Applichem:

BioChemica — реагенты для университетов и исследовании и разработке в биохимии, молекулярной биологии и биотехнологической индустрии.

Chemicals — реагенты для качественного контроля в фармацевтическом и пищевом производстве, экологических лабораторий и химической промышленности в целом.

Microbiology product — реагенты для экологических анализов воды, воздуха и поверхности, также для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Excipients — сырьё для фармацевтической, пищевой, биофармацевтической, ветеринарной и косметической промышленности.

VIII. Принципы классификации

Информация об изобретенииДополнительная информацияТехнические объекты изобретенийПодразделения в классификации для классифицирования технических объектов изобретенийФункционально-ориентированные и отраслевые подразделенияКлассификация технической сущности изобретенийОбщие замечанияКатегории тематики, для которой нет соответствующего точного заголовка рубрики МПК Периодическая Таблица химических элементов

Химические соединения Химические смеси или композиции (составы) Получение и обработка химических соединений Устройства или способы Изделия Многоступенчатые способы, агрегаты (установки) Детали, конструктивные элементы Общие химические формулы Комбинаторные библиотеки

75. Основным назначением классификации, как отмечено в п. 6, является облегчение поиска технических решений. В связи с этим классификация разработана и должна использоваться таким образом, чтобы одинаковые технические решения классифицировались одинаково и, следовательно, могли быть найдены в одном и том же месте классификации. Это место должно быть самым подходящим для проведения поиска таких технических решений.

Основным назначением классификации, как отмечено в п. 6, является облегчение поиска технических решений. В связи с этим классификация разработана и должна использоваться таким образом, чтобы одинаковые технические решения классифицировались одинаково и, следовательно, могли быть найдены в одном и том же месте классификации. Это место должно быть самым подходящим для проведения поиска таких технических решений.

76. В патентном документе может быть два типа информации. Это «изобретательская информация» и «дополнительная информация». Значение этих выражений объясняется ниже в п.п. 77-80. Правила выбора классификационных индексов одинаковы для обоих типов информации (см. также главу XI ниже). Хотя в «Руководстве к МПК» упоминаются только изобретения или технические объекты изобретений, это в равной мере относится к техническим объектам, охватываемым дополнительной информацией.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ

77. Изобретательская информация – это техническая информация, раскрываемая в патентном документе (например, описании, рисунках, патентной формуле), которая представляет дополнение к уровню техники. Изобретательская информация определяется в контексте с уровнем техники, используя в качестве руководства патентную формулу патентного документа, уделяя дополнительное внимание описанию и рисункам.

Изобретательская информация определяется в контексте с уровнем техники, используя в качестве руководства патентную формулу патентного документа, уделяя дополнительное внимание описанию и рисункам.

78. «Дополнение к уровню техники» означает все новое и неочевидное в технической сущности, особо раскрытое в патентном документе, что не является частью предшествующего уровня, т.е. разница между технической сущностью патентного документа и подборкой всех знаний о технической сущности, доступной публике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

79. Дополнительная информация – это техническая информация, которая сама по себе не является дополнением к уровню техники, но может представлять полезную информацию для поиска.

80. Дополнительная информация сопровождает изобретательскую информацию, указывая, например, составляющие композиции или смеси, или элементы или компоненты способа или конструкции, или использование классифицируемых технических объектов.

КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ

81. Техническими объектами изобретений могут быть новые и неочевидные способы, продукты, устройства или материалы (или способы их использования или применения). Эти термины, обычно используемые для категории технического объекта, следует интерпретировать в широком смысле, как указано в следующих примерах:

(а) Примеры способов: полимеризация, ферментация, разделение, формование, транспортирование, обработка текстиля, передача и преобразование энергии, строительство, приготовление пищи, испытание, методы работы на машинах и способы их работы, обработка и передача информации.

(б) Примеры продуктов: химические соединения, составы, ткани, промышленные изделия.

(в) Примеры устройств: установки для проведения химических или физических процессов, инструменты, орудия, машины, устройства для выполнения технических операций.

(г) Примеры материалов: ингредиенты смеси.

82. Следует отметить, что устройство можно также рассматривать как продукт, в том смысле, что каждое устройство произведено в результате выполнения определенного процесса. Термин «продукт», однако, используется для обозначения конечного результата процесса независимо от его последующей функции, например, конечный продукт химического или производственного процесса, тогда как термин «устройство», как правило, предполагает его использование по определенному назначению или для определенной цели, например устройство для генерирования газов, устройство для резания. Материалы сами по себе могут составлять продукты.

Следует отметить, что устройство можно также рассматривать как продукт, в том смысле, что каждое устройство произведено в результате выполнения определенного процесса. Термин «продукт», однако, используется для обозначения конечного результата процесса независимо от его последующей функции, например, конечный продукт химического или производственного процесса, тогда как термин «устройство», как правило, предполагает его использование по определенному назначению или для определенной цели, например устройство для генерирования газов, устройство для резания. Материалы сами по себе могут составлять продукты.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ

83. Классификация разработана для обеспечения классифицирования любой технической сущности изобретения в целом, а не по отдельным составным частям.

84. Составные части технического объекта изобретения могут также составлять изобретательскую информацию, если они сами по себе представляют дополнение к уровню техники, т. е. являются новыми и неочевидными объектами.

е. являются новыми и неочевидными объектами.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

85. Техническая сущность изобретений, описываемая в патентных документах, касается либо самой природы или функции какого-либо объекта, либо способа применения или использования объекта. В связи с этим термин «объект» используется для обозначения как осязаемых, так и неосязаемых технических объектов, например, способа, продукта, устройства. Вышеупомянутое находит отражение в строении схемы классификации. Она содержит рубрики для классифицирования:

а) объекта «вообще», т.е. характеризующегося своей природой или функцией; объекта, который либо не зависит от какой-либо конкретной области его применения, либо остается технически неизменным, если отвлечься от области применения, т.е. не приспособленным специально для использования в какой-то области;

Примеры:

(1) Подкласс F 16К предусмотрен для клапанов, характеризуемых конструктивными или функциональными свойствами, которые не зависят от особенностей текучей среды, проходящей через него, или от системы, частью которой он является.

(2) Класс С07 предусмотрен для органических химических соединений, характеризующихся их химической структурой, а не их применением.

(3) Подкласс В01D предусмотрен для фильтров вообще.

(б) объекта «специально приспособленного для» особого использования или цели, т.е. модифицированного или сконструированного специально для данного использования или цели;

Пример: A61F 2/24 – рубрика для механического клапана, специально приспособленного для человеческого сердца.

(в) особого использования или применения объекта;

Пример: Фильтры, специально приспособленные для особых целей, или комбинации их с другими устройствами, классифицируются в отраслевых рубриках, например A24D 3/00, A47J 31/06.

(г) встраивание объекта в большую систему.

Пример: B60G имеет подразделение для встраивания рессор в подвеску колес транспортного средства.

86. Подразделения категории (а), указанные выше, называются “функционально-ориентированными подразделениями”. Подразделения категории (б) – (г), указанные выше, называются «ориентированными по применению» подразделениями.

Подразделения категории (б) – (г), указанные выше, называются «ориентированными по применению» подразделениями.

87. Подразделения, например, подклассы, не всегда следует рассматривать как полностью функционально – ориентированными или полностью ориентированными по применению по отношению к другим подразделениям МПК.

Пример: Несмотря на то, что подклассы F16K (клапаны и т.д.) и F16N (смазка) являются по своему содержанию функциональными, подкласс F16N содержит рубрики для некоторых клапанов, специально предназначенных для смазочных устройств или систем (например, F16N 23/00 – обратные клапаны для смазочных устройств), и, наоборот, подкласс F16К содержит отраслевые рубрики для смазочных устройств в шиберных затворах или золотниках (например, F16К 3/36 – конструктивные особенности, относящиеся к смазке).

Выражения «функционально-ориентированное подразделение» и «ориентированнoе по применению подразделение» не всегда могут рассматриваться в их абсолютном значении. Подразделение может быть более функциональным, чем другое рассматриваемое подразделение, но менее функциональным, чем другие подразделения по отношению к какой-либо тематике.

Подразделение может быть более функциональным, чем другое рассматриваемое подразделение, но менее функциональным, чем другие подразделения по отношению к какой-либо тематике.

Пример: Группа F02F 3/00 относится к поршням двигателей внутреннего сгорания вообще и, следовательно, является более функционально-ориентированной, чем группа F02B 55/00, которая специально предназначена для вращающегося типа поршней двигателей внутреннего сгорания, но менее функционально-ориентированной, чем подкласс F16J, который предназначен для поршней вообще.

87 бис. В МПК существуют также подразделения, которые применяются для классифицирования только при условии, если не существует другого места в МПК для рассматриваемой тематики. Такие подразделения относятся к «остаточным».

Выражения, приведённые ниже и используемые в заголовках соответствующих подразделений, ясно указывают на «остаточный» характер этих подразделений:

– «не предусмотренные в других рубриках МПК»,

– «не предусмотренные в…»,

– «не охватываемые …».

«Остаточная» природа подразделения может быть относительной по отношению к другим подгруппам, другим основным группам того же подкласса, другим подклассам или даже ко всей МПК. Основные группы с номером 99/00 по всей МПК являются специально выделенными остаточными подразделениями.

Примеры: F21S 15/00 Неэлектрические осветительные устройства или системы с применением источников света, не отнесенных к основным группам F21S 11/00, F21S 13/00 или F21S 19/00

G06Q 99/00 Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса

A99Z Тематика, не предусмотренная в этом разделе

F21K источники света, не предусмотренные в других рубриках МПК

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Общие замечания

88. Очень большое значение имеет правильное определение или выявление технической сущности изобретений. При этом следует иметь в виду, что для определения наиболее подходящего места в классификации объект следует рассмотреть в отношении каждой категории, представленной в п. п. 81-85.

п. 81-85.

Пример: Если в патентном документе раскрыт поршень, то необходимо рассмотреть вопрос о том, является ли технической сущностью изобретения поршень как таковой или, например, специальное приспособление поршня для использования в особых устройствах, или размещение поршней в целой системе, например, в двигателе внутреннего сгорания.

89. Часто информация об изобретении касается только определенной технической области использования. В этом случае изобретение будет полностью классифицировано в ориентированном по применению подразделении. Функционально-ориентированные подразделения разработаны на основании другого подхода. Его суть в том, что конструктивные и функциональные особенности объекта изобретения, которые классифицируются в этих подразделениях, относятся к нескольким областям применения и применение в какой-то определенной области не является информацией об изобретении.

Пример: Группа С09D 5/00 охватывает составы для нанесения покрытий для различных областей применения (например, С09D 5/16 охватывает противообрастающие краски). Группы С09D 101/00-201 /00 охватывают функционально-ориентированные аспекты составов для покрытия, а именно полимер, на котором состав основан.

Группы С09D 101/00-201 /00 охватывают функционально-ориентированные аспекты составов для покрытия, а именно полимер, на котором состав основан.

90. Когда при классифицировании технической сущности возникают сомнения в выборе функционально-ориентированного или ориентированнoго по применению подразделения, необходимо руководствоваться следующим:

(а) Если определенная область применения упомянута, но детально не раскрыта или не определена полностью, классифицирование проводится в функционально-ориентированном подразделении, если таковое имеется. То же относится к случаю, когда широко заявлено несколько областей применения.

(б) Если технически существенные характеристики объекта относятся к самой природе или функции объекта, а также к области его применения или специальному приспособлению или встраиванию в целую систему, то классифицирование проводится и в функционально-ориентированном и в ориентированнoм по применению подразделениях, если таковые имеются.

(в) Если таких ориентиров, как (а) и (б), нет, классифицирование проводится и в функционально-ориентированном, и в ориентированнoм по применению подразделении.

91. При классифицировании большой системы (комбинации) в целом следует уделять внимание частям или деталям. Если они являются новыми и неочевидными, классифицирование и системы, и этих частей или деталей является необходимым.

Пример: В том случае, если документ относится к встраиванию какого-либо объекта, например, листовой рессоры, в целую систему, например, в подвеску колес транспортного средства, это означает, что он относится к целой системе и должен быть проклассифицирован в подразделении для этой системы (B60G). Если документ относится также к объекту как таковому, например, к листовой рессоре как таковой, и является новым и неочевидным, документ необходимо классифицировать также в подразделении для этого объекта (F16F).

Категории тематики, для которой нет соответствующего точного заголовка рубрики МПК

92. Из п.п. 81 и 82 следует, что техническая сущность изобретения может выражаться различными категориями объектов. Если для одной из этих категорий нельзя подобрать точно рубрику с соответствующим заголовком, для классифицирования выбирается наиболее подходящая рубрика, предусмотренная для других категорий объектов (см. п.п. 93-99 для конкретных ситуаций). В таких ситуациях, даже если заголовок рубрики не совсем явно предусматривает эту категорию объекта, возможны другие указания на нее, такие как отсылки, примечания, определения или упоминания о подобной тематике в других группах (подгруппах) данной части схемы. Определения, если таковые имеются, должны давать конкретную информацию о классификационных рубриках для подходящих категорий объектов, не указанных в заголовках рубрик.

Из п.п. 81 и 82 следует, что техническая сущность изобретения может выражаться различными категориями объектов. Если для одной из этих категорий нельзя подобрать точно рубрику с соответствующим заголовком, для классифицирования выбирается наиболее подходящая рубрика, предусмотренная для других категорий объектов (см. п.п. 93-99 для конкретных ситуаций). В таких ситуациях, даже если заголовок рубрики не совсем явно предусматривает эту категорию объекта, возможны другие указания на нее, такие как отсылки, примечания, определения или упоминания о подобной тематике в других группах (подгруппах) данной части схемы. Определения, если таковые имеются, должны давать конкретную информацию о классификационных рубриках для подходящих категорий объектов, не указанных в заголовках рубрик.

Периодическая Таблица химических элементов

92 бис. Во всех разделах МПК при отсутствии особого указания Периодическая Система химических элементов, на которую содержится ссылка, является Системой с восьмью группами, как представлено ниже в Таблице. Например, в группе C07F 3/00 “Соединения, содержащие элементы 2-ой группы Периодической системы” имеются в виду элементы колонок IIA и IIB.

Например, в группе C07F 3/00 “Соединения, содержащие элементы 2-ой группы Периодической системы” имеются в виду элементы колонок IIA и IIB.

Химические соединения

93. Сущность изобретения, относящегося к химическому соединению (органическому, неорганическому или высокомолекулярному), классифицируется в разделе C в соответствии с его химической структурой. Если сущность изобретения относится также к определенной области его применения, то химическое соединение классифицируется также и в рубрике для этой области применения, если таковая является существенно важной технической характеристикой предмета изобретения. Однако, в случае, когда химическое соединение уже известно, а сущность изобретения относится исключительно к применению химического соединения, то изобретение классифицируется в рубрике, соответствующей области его применения, как информация об изобретении. При этом химическая структура соединения может быть также проклассифицирована в рубрике для химического соединения, как такового.

Химические смеси или композиции (составы)

94. Сущность изобретения, относящаяся к смесям или композициям (составам), классифицируется в тех подразделениях, которые соответствуют (если они существуют) их химическому составу, например в С03С (стекло), С04B (цемент, керамика), С08L (композиции органических высокомолекулярных соединений), С22С (сплавы). Если подходящее подразделение отсутствует, объект изобретения классифицируется в соответствии с областью его применения или использования. В тех случаях, когда применение или использование является существенным признаком изобретения, смесь или композиция классифицируются как по их химическому составу, так и по области применения или использования. Но, если данная химическая смесь или композиция известна, а сущность изобретения относится только к ее применению, то она классифицируется в рубрике, соответствующей области применения, как информация об изобретении. При этом смесь или композиция может также быть проклассифицирована в рубрике для данной химической смеси или композиции, как таковой.

Получение и обработка химических соединений

95. Сущность изобретения, касающаяся способа получения или обработки химического соединения, классифицируется в подразделении, соответствующем данному способу получения или обработки рассматриваемого химического соединения, а если такой рубрики не существует, то в рубрике, соответствующей данному химическому соединению. Если соединение, образующееся в результате данного процесса получения, является новым, то его следует также классифицировать в рубрике, соответствующей его химическому строению. Техническая сущность изобретения, касающаяся общих способов получения или обработки целых классов химических соединений, классифицируется в рубриках для способов, если такие рубрики существуют.

Устройства или способы

96. Сущность изобретения, касающаяся устройства, классифицируется в рубрике для данного устройства, если таковая существует. Если же для такого устройства специальной рубрики не существует, то устройство классифицируется в рубрике, соответствующей способу, в котором используется это устройство. Сущность изобретения, касающаяся способа изготовления или обработки продуктов, классифицируется в рубрике для применяемого способа. Если такой рубрики не существует, то изготовление или обработка продуктов классифицируется в рубрике для устройства, которое используется в данном способе. Если не существует рубрики для изготовления продукта, то устройство для изготовления или способ классифицируется в рубрике, соответствующей данному продукту.

Если же для такого устройства специальной рубрики не существует, то устройство классифицируется в рубрике, соответствующей способу, в котором используется это устройство. Сущность изобретения, касающаяся способа изготовления или обработки продуктов, классифицируется в рубрике для применяемого способа. Если такой рубрики не существует, то изготовление или обработка продуктов классифицируется в рубрике для устройства, которое используется в данном способе. Если не существует рубрики для изготовления продукта, то устройство для изготовления или способ классифицируется в рубрике, соответствующей данному продукту.

Изделия

97. Сущность изобретения, касающаяся изделия, классифицируется в рубрике, соответствующей этому изделию. Если для изделия как такового не существует подходящей рубрики, оно классифицируется в подходящем функционально-ориентированном подразделении (т.е. в соответствии с функцией, выполняемой данным изделием) или, если таковое отсутствует, в соответствии с областью применения этого изделия.

Например: Если изделием, подлежащим классифицированию, является распылитель клея, специально предназначенный для книжных переплетов, то оно классифицируется в группе B42C 9/00 «Использование клея или склеивающих веществ в переплетном производстве». Поскольку не существует специальной рубрики для распылителей клея для переплетных работ, то они классифицируются в рубрике, соответствующей их функции, т.е. «использование клея».

Многоступенчатые способы, агрегаты (установки)

98. Сущность изобретения, заключающаяся в многоступенчатом способе или промышленном агрегате, которые состоят из комбинации стадий процесса или комбинации нескольких устройств в едином агрегате, классифицируется как нечто целое, т.е. в подразделении, соответствующем такой комбинации, например в подклассе B09B. Если такого подразделения не существует, изобретение классифицируется в подразделении, соответствующем продукту, получаемому в результате использования такого многоступенчатого способа или агрегата. Если сущность изобретения касается также отдельного элемента комбинации, например, отдельной стадии процесса или отдельной машины агрегата, то такой элемент классифицируется обособленно в соответствующей рубрике.

Если сущность изобретения касается также отдельного элемента комбинации, например, отдельной стадии процесса или отдельной машины агрегата, то такой элемент классифицируется обособленно в соответствующей рубрике.

Детали, конструктивные элементы

99. В тех случаях, когда техническая сущность изобретения касается конструктивных элементов или деталей объекта, например, устройств, применяются следующие правила:

(а) если конструктивные элементы или детали предназначены или могут использоваться только для одного определенного объекта, то они классифицируются в рубриках, соответствующих этому объекту, если такие рубрики существуют;

(б) при отсутствии таких рубрик эти конструктивные элементы или детали классифицируются в рубрике, предназначенной для рассматриваемой тематики;

(в) конструктивные элементы или детали, которые могут использоваться в нескольких видах объектов, классифицируются в рубриках более общего характера, если таковые существуют;

(г) при отсутствии таких рубрик более общего характера, данные конструктивные элементы или детали классифицируются в рубриках, соответствующих всем видам объектов, к которым они точно относятся.

Например: В подклассе A45B группы 11/00-23/00 охватывают различные виды зонтов, а группа 25/00 – детали зонтов, которые могут использоваться более, чем для одного типа зонтов.

Общие химические формулы

100. Большое количество химических соединений часто выражается или заявляется в виде общих формул. Общие формулы представляют родовое химическое соединение, по крайней мере, с одним компонентом формулы, являющимся переменным, выбранным из специфической подборки альтернатив (например, формулы «Маркуша»). Использование общих формул вызывает проблемы при классифицировании, когда они охватывают большое количество соединений, которые могут быть отдельно проклассифицированы в большом количестве рубрик. В таких ситуациях классифицируются только индивидуальные химические соединения, наиболее полезные для поиска. Если химические соединения описываются с использованием общей химической формулы, должна применяться следующая процедура классифицирования.

| Стадия 1: | Классифицируются все «полностью идентифицированные» соединения, которые являются новыми и неочевидными, при условии, что они: |

Стадия 2: | Если «полностью определенные» соединения не раскрыты, например, когда соединения получают методом компьютерного моделирования, и они не подвергаются реальному эксперименту, классификация проводится по соединениям с точным химическим наименованием или по развёрнутой химической формуле. |

Стадия 3 | Когда раскрыта только общая формула Маркуша, классификация проводится в наиболее специфических группе или группах, которые охватывают все или большинство возможных видов реализации. Классификацию следует ограничивать одной или очень малым количеством групп. |

Стадия 4 | В дополнение к вышеуказанной обязательной классификации, может быть представлена необязательная классификация, если другие соединения в объеме общей формулы представляют интерес. |

Если классификация всех «полностью определенных» соединений в их наиболее специфических рубриках приведет к большому числу классификационных рубрик (например, более 20), классифицирующий может уменьшить число индексов. Это может быть сделано, если классификация «полностью определенных» соединений приведет к присвоению большого числа подгрупп под одной иерархически старшей группой. Классификация таких соединений может быть выполнена только в группе более высокой иерархии. В других случаях классификация соединений проводится во всех более специфичных подгруппах.

Классификация таких соединений может быть выполнена только в группе более высокой иерархии. В других случаях классификация соединений проводится во всех более специфичных подгруппах.

Комбинаторные библиотеки

101. Совокупность большого количества химических соединений, биологических единиц или других веществ, может быть представлена в виде «библиотек». Библиотека обычно включает огромное число членов, которые, если их классифицировать по отдельности в большом количестве классификационных подразделений, перегрузят поисковую систему. Поэтому только индивидуальные члены, которые считаются «полностью определенными» каким-то образом как соединения общей формулы, классифицируются обязательно в группах, наиболее специфичных для них, например соединения в разделе С. Библиотека в целом классифицируется в соответствующей группе в подклассе С40В. В дополнение к вышеупомянутому обязательному классифицированию необязательное классифицирование проводится, если члены библиотеки представляют интерес.

1.4: Классификация и свойства вещества

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 85134

- Элизабет Гордон

- Университет Фурмана

Цели обучения

- Использовать физические и химические свойства, включая фазовые, для описания вещества.

- Различать физические и химические изменения.

- Идентифицируйте образец вещества как элемент, соединение или смесь (гомогенную/гетерогенную).

- Знать физические методы, используемые для разделения смесей.

Физические и химические свойства

Свойства, которые химики используют для описания вещества, делятся на две основные категории. Физические свойства – это характеристики, которые описывают материю. К ним относятся такие характеристики, как размер, форма, цвет и масса. Многие из этих свойств могут носить количественный характер. Например, количественными физическими свойствами воды будут температура кипения (100°C/212°F) и температура плавления (0°C/32°F).

Физические свойства – это характеристики, которые описывают материю. К ним относятся такие характеристики, как размер, форма, цвет и масса. Многие из этих свойств могут носить количественный характер. Например, количественными физическими свойствами воды будут температура кипения (100°C/212°F) и температура плавления (0°C/32°F).

Рисунок \(\PageIndex{1}\): Физические свойства. (Авторское право; https://www.slideshare.net/cfoltz/ph…cal-properties)

Химические свойства – это характеристики, которые описывают, как материя изменяет свою химическую структуру или состав. Примером химического свойства является воспламеняемость — способность материала гореть, — поскольку горение (также известное как горение) изменяет химический состав материала. Окисление, ржавление, разложение и инертность также являются химическими свойствами. Нажмите на это видео и запишите физические и химические свойства элемента натрия.

Рис. \(\PageIndex{2}\): Окисление железа в Порт-Рояле, Южная Каролина. Изображение предоставлено Элизабет Р. Гордон.

\(\PageIndex{2}\): Окисление железа в Порт-Рояле, Южная Каролина. Изображение предоставлено Элизабет Р. Гордон.

Элементы и соединения

Любой образец вещества, имеющий одинаковые физические и химические свойства во всем образце, называется веществом. Существует два типа веществ. Вещество, которое нельзя разложить на химически более простые компоненты, называется элементом. Алюминий, который используется в банках с газировкой, является элементом. Вещество, которое можно разложить на химически более простые компоненты (поскольку оно состоит из более чем одного элемента), называется соединением (рис. \(\PageIndex{1}\)). Вода представляет собой соединение, состоящее из элементов водорода и кислорода. На сегодняшний день в известной Вселенной насчитывается 118 элементов. Напротив, на сегодняшний день ученые идентифицировали десятки миллионов различных соединений.

Рисунок \(\PageIndex{3}\): Для химика вода в чистом виде представляет собой соединение (она содержит два типа атомов, связанных друг с другом в молекулу только одного типа). Эколог может считать воду «чистой», даже если она содержит нормальное количество растворенного кислорода и углекислого газа, но не содержит других «загрязнителей». Для химика вода, содержащая кислород, уже не чистое вещество, а смесь. В чистой воде соотношение атомов водорода и кислорода всегда равно 2:1.

Эколог может считать воду «чистой», даже если она содержит нормальное количество растворенного кислорода и углекислого газа, но не содержит других «загрязнителей». Для химика вода, содержащая кислород, уже не чистое вещество, а смесь. В чистой воде соотношение атомов водорода и кислорода всегда равно 2:1.Иногда слово чистое 9В вещество добавляется 0065, но это не обязательно. По определению, любое отдельное вещество является чистым.

Наименьшая часть элемента, сохраняющая идентичность этого элемента, называется атомом. Атомы чрезвычайно малы; чтобы сделать линию длиной 1 дюйм, вам потребуется 217 миллионов атомов железа. Наименьшая часть соединения, сохраняющая идентичность этого соединения, называется молекулой. Молекулы состоят из атомов, которые соединены вместе и ведут себя как единое целое. Ученые обычно работают с миллионами и миллионами атомов и молекул одновременно. Когда ученый работает с большим количеством атомов или молекул одновременно, он изучает макроскопическую картину Вселенной.

Рисунок \(\PageIndex{4}\): Оценка элементов, молекул и соединений.

Неорганические и органические соединения

Соединения могут быть далее классифицированы как неорганические или органические. Органические соединения содержат углерод, водород и обычно еще один элемент из правой части таблицы Менделеева. Будьте осторожны, думая об органических химикатах. В реальном мире термин «органический» обычно используется для описания продуктов, которые имеют натуральные ингредиенты. В мире науки слово «органический» используется для обозначения соединений, которые имеют углеродные и водородные связи. Посмотрите на некоторые из приведенных ниже структур, чтобы получить представление об органических химических структурах.

Органические структуры

Две молекулы, показанные ниже, широко используются в фармацевтической промышленности. Соединение слева известно как гидрокодон. Это опиоидное болеутоляющее, вызывающее сильную зависимость. Его регулярно назначают при хирургической и хронической боли. Соединение справа — Adderall. Этот препарат используется для лечения СДВГ и нарколепсии. Оба эти лекарства контролируются DEA (Агентством по борьбе с наркотиками), и их хранение является незаконным, если у вас нет действительного рецепта.

Соединение справа — Adderall. Этот препарат используется для лечения СДВГ и нарколепсии. Оба эти лекарства контролируются DEA (Агентством по борьбе с наркотиками), и их хранение является незаконным, если у вас нет действительного рецепта.

Смеси

Материал, состоящий из двух или более веществ, представляет собой смесь. В смеси отдельные вещества сохраняют свою химическую идентичность. Многие смеси представляют собой очевидные комбинации двух или более веществ, например смесь песка и воды. Такие смеси называются гетерогенными смесями . В некоторых смесях компоненты настолько тесно связаны, что действуют как единое вещество (хотя это и не так). Смеси с постоянным составом на всем протяжении называются гомогенные смеси (или растворы ). Сахар, растворенный в воде, является примером раствора. Металлический сплав, такой как сталь, является примером твердого раствора. Воздух, смесь в основном азота и кислорода, представляет собой газообразный раствор.

Металлический сплав, такой как сталь, является примером твердого раствора. Воздух, смесь в основном азота и кислорода, представляет собой газообразный раствор.

Упражнение \(\PageIndex{1}\)

Как бы химик классифицировал каждый образец вещества?

- морская вода

- почва

- вода

- кислород

Раствор

- Соленая вода действует так, как если бы она была одним веществом, даже если она содержит два вещества — соль и воду. Соленая вода представляет собой однородную смесь или раствор.

- Почва состоит из мелких кусочков различных материалов, поэтому представляет собой неоднородную смесь.

- Вода — это вещество; более конкретно, поскольку вода состоит из водорода и кислорода, она является соединением.

- Кислород, вещество, является элементом.

Упражнение \(\PageIndex{2}\)

Как бы химик классифицировал каждый пример материи?

- кофе

- водород

- яйцо

- Ответить на

Кофе может быть гетерогенной или гомогенной смесью.

Если нерастворимые части могут быть идентифицированы, то это будет классифицироваться как гетерогенное. Если нет, то кофе был бы однородной смесью или раствором.

Если нерастворимые части могут быть идентифицированы, то это будет классифицироваться как гетерогенное. Если нет, то кофе был бы однородной смесью или раствором.- Ответ б

Водород является элементом. Его можно найти в периодической таблице.

- Ответ c

Яйцо (предположим, сырое) будет гетерогенной смесью. Желток и яичный белок — это два разных вещества, которые легко увидеть.

Фазы