Крс 1 – – -14 -14 | |

alexxlab | 17.05.2020 | 0 | Разное

Путевая рельсосварочная машина КРС-1

Машина КРС-1 предназначена для контактной стыковой сварки рельсов сечением от 6500 мм2 до 10000 мм2 непосредственно на пути во время строительства и ремонта железнодорожного пути.

В состав машины входит рельсосварочная машина К922-1 с усилием осадки 120 тонн, с программируемой системой управления «Siemens», которая обеспечивает сварку методом пульсирующего оплавления.

Машина КРС-1 оснащена прессом для испытания контрольных образцов сваренных рельсов.

На машине установлены:

- дизель-электростанция мощностью не менее 315 кВт,

- двухосные тележки,

- тяговые двигатели с теристорным регулированием скорости, что обеспечивает плавный разгон и движение машины с прицепным составом до 130 т.

- современная рельсосварочная машина К 922-1 с усилием осадки 120 тонн, что позволяет производить сварку вставок рельсов без деформации вставки в форму «петли»,

- пресс для испытания контрольных сваренных стыков, устройство для подтягивания рельсов, технологическое оборудование.

Машина КРС-1 способна выполнять качественные работы по строительству скоростных железнодорожных путей.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Норма |

| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 1-Т |

| Длина по осям автосцепок, мм. | 20320 |

| Скорость при транспортировке отдельным локомотивом или в составе поезда, км/ч | 100 |

| Скорость с прицепным составом на площадке, км/ч | 100 |

| Скорость в рабочем режиме, км/ч | 5 |

| Масса прицепного состава, т | 130 (пассажирский вагон +4-х-осная платформа) |

| Диаметр колес по кругу катания, мм | 950 |

| Запас топлива, т | 2 |

| Минимальный радиус вписывания в кривые на горизонтальном профиле, м | 150 |

| Масса машины, т | 70 |

| Обслуживающий персонал (без учета персонала, необходимого для выполнения технологических операций) | 2 |

| Машинное время сварки стыка рельса типа Р65, с, не более | |

| Мощность силовой установки, кВт, не менее | 3150 |

www.electrotermosvar.ru

4.1 Расчет частного коэффициента Крс1.

Частный коэффициент Крс1 определяется исходя из ширины проезжей части и краевых укрепленных полос, которые вместе составляют ширину основной укрепленной поверхности В1, с учетом влияния в осенне-весенний периоды года укрепления обочин на фактически используемую для движения ширину этой поверхности В1ф.

При наличии краевых укрепленных полос:

В1ф = (Вп + 2ау)Ку, м,

где Вп – ширина проезжей части, м;

ау – ширина краевой укрепленной полосы, м;

Ку – коэффициент, учитывающий влияние вида и ширины укрепления на фактически используемую для движения ширину основной укреплённой поверхности (коэффициент используемой ширины основной укреплённой поверхности).

По данным обследования и таб. 5.3 ОДН 218.0.006-2002 определяется Крс1 и заносится в «Ведомость оценки комплексного показателя».

Ведомость результатов определения Крс1

Адрес начала микроучастка, км + … | КРС1 |

1 | 2 |

299+500 | 1,30 |

300+500 | 1,30 |

301+000 | 1,30 |

302+000 | 1,30 |

303+000 | 1,30 |

304+000 | 1,30 |

305+000 | 1,30 |

306+000 | 1,30 |

307+000 | 1,30 |

308+000 | 1,30 |

309+000 | 1,30 |

310+000 | 1,30 |

311+000 | 1,30 |

312+000 | 1,30 |

313+000 | 1,30 |

314+000 | 1,30 |

315+000 |

|

316+000 | 1,30 |

317+000 | 1,30 |

318+000 | 1,30 |

318+596 | 1,30 |

319+100 | 1,30 |

319+559 | 1,30 |

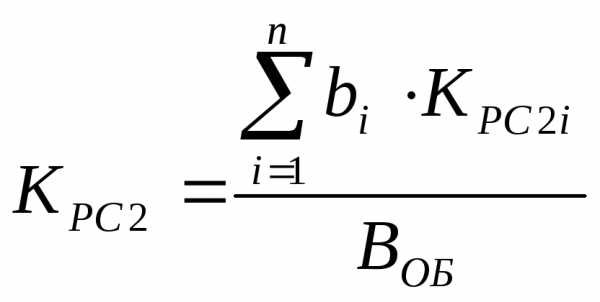

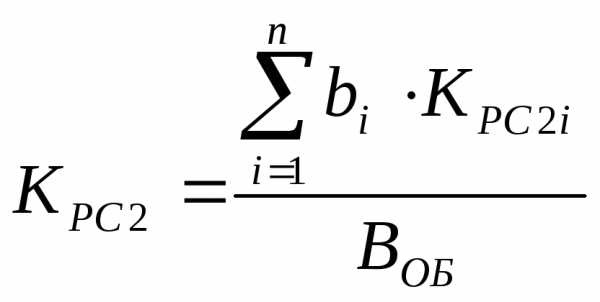

. Расчет частного коэффициента Крс2.

Частный коэффициент Крс2 определяется по величине ширины обочины, в состав которой входит краевая укрепительная полоса, укрепленная полоса для остановки автомобиля и прибровочная полоса.

Участок автомобильной дороги имеет укрепление обочин из различных материалов, поэтому значение Крс2 определяем как средневзвешенную величину для данных типов укрепления

где bi – ширина полосы обочины с различным типом укрепления, м;

КРC2i – величина коэффициента обеспеченности расчетной скорости для данного типа укрепления полосы, принятая из предположения, что этот тип укрепления распространяется на всю ширину обочины;

ВОБ – общая (нормативная) ширина обочины, м;

n – количество типов укреплений на обочине.

Ведомость результатов определения Крс2

Адрес начала микроучастка, км + … | КРС2 |

1 | 2 |

299+500 | 1,00 |

300+500 | 1,29 |

301+000 | 1,29 |

302+000 | 1,29 |

303+000 | 1,29 |

304+000 | 1,29 |

305+000 | 1,29 |

306+000 | 1,29 |

307+000 | 1,29 |

308+000 | 1,29 |

309+000 | 1,29 |

310+000 | 1,29 |

311+000 |

|

312+000 | 1,29 |

313+000 | 1,29 |

314+000 | 1,29 |

315+000 | 1,29 |

316+000 | 1,29 |

317+000 | 1,29 |

318+000 | 1,29 |

318+596 | 1,00 |

319+100 | 1,29 |

319+559 | 1,00 |

Расчет частного коэффициента Крс3.

Частный коэффициент Крс3 определяется в зависимости от интенсивности и состава движения по формуле:

КРС3=КРС1-ΔКРС,

где: ΔКРС – снижение коэффициента обеспеченности расчетной скорости под влиянием интенсивности и состава движения.

По данным обследования «Ведомость среднегодовой интенсивности и состава движения» (см. исходную информацию) и таб. 5.9 ОДН 218.0.006-2002 определяется Крс3 и заносится в «Ведомость оценки комплексного показателя».

studfiles.net

4.1 Расчет частного коэффициента Крс1.

Частный коэффициент Крс1 определяется исходя из ширины проезжей части и краевых укрепленных полос, которые вместе составляют ширину основной укрепленной поверхности В1, с учетом влияния в осенне-весенний периоды года укрепления обочин на фактически используемую для движения ширину этой поверхности В1ф.

При наличии краевых укрепленных полос:

В1ф = (Вп + 2ау)Ку, м,

где Вп – ширина проезжей части, м;

ау – ширина краевой укрепленной полосы, м;

Ку – коэффициент, учитывающий влияние вида и ширины укрепления на фактически используемую для движения ширину основной укреплённой поверхности (коэффициент используемой ширины основной укреплённой поверхности).

По данным обследования и таб. 5.3 ОДН 218.0.006-2002 определяется Крс1 и заносится в «Ведомость оценки комплексного показателя».

Ведомость результатов определения Крс1

Адрес начала микроучастка, км + … | КРС1 |

1 | 2 |

299+500 | 1,30 |

300+500 | 1,30 |

301+000 | 1,30 |

302+000 | 1,30 |

303+000 | 1,30 |

304+000 | 1,30 |

305+000 | 1,30 |

306+000 | 1,30 |

307+000 | 1,30 |

308+000 | 1,30 |

309+000 | 1,30 |

310+000 | 1,30 |

311+000 | 1,30 |

312+000 | 1,30 |

313+000 | 1,30 |

314+000 | 1,30 |

315+000 | 1,30 |

316+000 | 1,30 |

317+000 | 1,30 |

318+000 | 1,30 |

318+596 | 1,30 |

319+100 | 1,30 |

319+559 | 1,30 |

. Расчет частного коэффициента Крс2.

Частный коэффициент Крс2 определяется по величине ширины обочины, в состав которой входит краевая укрепительная полоса, укрепленная полоса для остановки автомобиля и прибровочная полоса.

Участок автомобильной дороги имеет укрепление обочин из различных материалов, поэтому значение Крс2 определяем как средневзвешенную величину для данных типов укрепления

где bi – ширина полосы обочины с различным типом укрепления, м;

КРC2i – величина коэффициента обеспеченности расчетной скорости для данного типа укрепления полосы, принятая из предположения, что этот тип укрепления распространяется на всю ширину обочины;

ВОБ – общая (нормативная) ширина обочины, м;

n – количество типов укреплений на обочине.

По данным обследования «Ведомость наличия и состояния обочин» (см. исходную информацию) и таб. 5.8 ОДН 218.0.006-2002 определяется Крс2 и заносится в «Ведомость оценки комплексного показателя».

Ведомость результатов определения Крс2

Адрес начала микроучастка, км + … | КРС2 |

1 | 2 |

299+500 | 1,00 |

300+500 | 1,29 |

301+000 | 1,29 |

302+000 | 1,29 |

303+000 | 1,29 |

304+000 | 1,29 |

305+000 | 1,29 |

306+000 | 1,29 |

307+000 | 1,29 |

308+000 | 1,29 |

309+000 | 1,29 |

310+000 | 1,29 |

311+000 | 1,29 |

312+000 | 1,29 |

313+000 | 1,29 |

314+000 | 1,29 |

315+000 | 1,29 |

316+000 | 1,29 |

317+000 | 1,29 |

318+000 | 1,29 |

318+596 | 1,00 |

319+100 | 1,29 |

319+559 | 1,00 |

Расчет частного коэффициента Крс3.

Частный коэффициент Крс3 определяется в зависимости от интенсивности и состава движения по формуле:

КРС3=КРС1-ΔКРС,

где: ΔКРС – снижение коэффициента обеспеченности расчетной скорости под влиянием интенсивности и состава движения.

По данным обследования «Ведомость среднегодовой интенсивности и состава движения» (см. исходную информацию) и таб. 5.9 ОДН 218.0.006-2002 определяется Крс3 и заносится в «Ведомость оценки комплексного показателя».

studfiles.net

Косилки-измельчители КРС для тракторов МТЗ Беларус. КРС-1.7. Ширина захвата 1.4-2.8 м.

Косилка-измельчитель КРС предназначена для срезания, измельчения грубостебельной, мелкокустарниковой растительности, как на ровных площадях, так и на неудобъях, отдельно стоящих деревьев и кустарников толщиной до 30 мм.

Косилка-измельчитель КРС применяется в садоводстве, растениеводстве, при уходе за полосами отвода автомобильных и железных дорог, лесопарковыми зонами.

Косилка-измнльчитель КРС может работать во всех климатических зонах.

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, МТЗ 890/892.

Косилки-измельчители КРС-1,4; КРС-1,7; КРС-2 – агрегатируются также с тракторами “Беларус-320”

Сделано в Белоруссии.

| Модель | КРС-1,4 | КРС-1,7 | КРС-2 | КРС-2,5 | КРС-2,8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ,8Габаритные размеры | ||||||

| Длина, не более | мм | 1370 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 |

| Ширина, не более | мм | 1520 | 1860 | 2000 | 2600 | 2900 |

| Высота, не более | мм | 1000 | ||||

| Масса, не более | кг | 290 | 305 | 320 | 400 | 420 |

| Ширина захвата | м | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,8 |

| Высота среза, не менее | см | 5 | ||||

Количество роторов | шт. | 2 | 3 | |||

Производительность за час основного времени | га/час | 1,35 | 1,5 | 2 | 2,25 | |

Число оборотов ротора, не менее | об.мин. | 1000 | ||||

Количество ножей (1 комплект) | шт. | 8 | 12 | |||

Косилка КРС-1.7 в работе

Косилка КРС-2 в работе

mtzveles.ru

1 транспл зарод крс готов

| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение высшего пРофессионального образования «российский государственный аграрный университет – МСха имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО ргау – МСХА имени К.А. Тимирязева) |

Трансплантация зародышей КРС. Вспомогательная репродуктивная технология.

реферат по дисциплине «Биотехника воспроизводства с основами акушерства»

Выполнил:

студентка группы ВЗ 41б

зооинженерного факультета

Худайназарова Дженнет Назаровна

Москва – 2015

Оглавление

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота…………………………..3

Суперовуляция…………………………..4

Осеменение коров-доноров…………………………………..7

Извлечение и оценка эмбрионов………………….7

Пересадка эмбрионов реципиентам………………………..10

Криоконсервация эмбрионов…………………11

Список использованной литературы…………………..15

Вспомогательные репродуктивные технологии – это комплекс мероприятий, осуществляемый с целью получения беременности, при невозможности ее наступления естественным путем. Основные виды вспомогательных репродуктивных технологий: 1. Внутриматочная инсеминация или искусственная инсеминация. Подразделяется на две процедуры: • ИИОМ – искусственная инсеминация спермой мужа; • ИИОД – искусственная инсеминация спермой донора 2. ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. 3. ЭКО – ИКСИ – экстракорпоральное оплодотворение с применением внутрицитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку; Во всех экстракорпоральных методиках может использоваться сперма донора.

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота

Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного рогатого скота имеет особое значение. Крупный рогатый скот относится к одноплодным видам млекопитающих. Поэтому от одной коровы можно получить в лучшем случае одного теленка в год, в то время, как в её яичнике содержатся сотни тысяч незрелых половых клеток (ооцитов), представляющих огромный генетический резерв. Кардинальное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота состоит в том, чтобы перейти к нетрадиционным способам увеличения плодовитости. Для этого применяется целый ряд биотехнических методов, разработанных на основе углубленных исследований репродуктивной функции, её регуляции, а также на совершенствование приемов манипуляции с эмбрионами, половыми и соматическими клетками. В перспективе биотехнология рассматривается как основа ускоренного воспроизводства высокопродуктивных животных и целых популяций.

В последнее время приобрела практическое значение трансплантация эмбрионов, которая рассматривается как эффективный метод биотехнологии ускоренного размножения высокоценных племенных животных. Некоторые вопросы трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота рассмотрены в данной курсовой работе.

Отбор доноров.

В большинстве случаев в качестве коров-доноров отбирают матерей потенциальных племенных быков. Благодаря этому обеспечивается высокий селекционный дифференциал. Оценка и отбор коров-доноров, выделенных в группу матерей быков, проводят в два этапа. На первом этапе племенная ценность донора оценивается по главным признакам молочного скота – по уровню молочной продукции и жирномолочности. На втором этапе, когда отобраны доноры с высокой племенной ценностью по главным признакам, число признаков в зависимости от цели селекции расширяется. К ним относят форму вымени и сосков, свойства молокоотдачи, резистентность, крепость костяка и копыт, тип и воспроизводительные качества.

Нужно иметь в виду, что оценка коровы-донора по родословной и собственной продуктивности является не окончательной, так как в этом случае не учитывается эффект расщепления и рекомбинации генов. Поэтому окончательно оценивать корову-донора можно только при получении и оценке ее потомства.

Высокие затраты на получение телят путем трансплантации эмбрионов обусловливают необходимость отбирать таких доноров, от которых регулярно можно получать большое количество эмбрионов. Предпочтение следует отдавать коровам,сохранившим в течение трех отелов стабильную воспроизводительную способность. Исследованиями установлено, что потенциальные коровы-доноры с хорошими и устойчивыми воспроизводительными способностями отличаются предрасположенностью к воспроизводству эмбрионов, которые можно регулярно получать через каждые два месяца.

Межотельный период является интегральным показателем воспроизводительной способности коров. Его составные части: сервис-период и период стельности.

Сервис-период более точно и намного раньше, чем интервал между отелами, выявляет потенциальные возможности воспроизводительной функции у коров. Он тесно связан с межотельным периодом (коэффициент корреляции составляет 0.9). Оптимальный сервис-период не должен превышать 80 дней. Однако анализ сервис-периода, проведенный в ведущих племенных стадах черно-пестрой породы, показал, что данный показатель воспроизводительной функции коров имеет высокий коэффициент изменчивости, который составил 61%.

Сервис-период в основном зависит от интервала между отелом и первым осеменением, и интервала между первым и последним, т.е. эффективным осеменением. Высокопродуктивных коров следует осеменять на втором месяце после нормального отела. Это обусловлено тем, что первый половой цикл проявляется слабо, половая охота клинически плохо определяется или вовсе не обнаруживается.

Первое осеменение коров на втором месяце после отела не удлиняет сервис- и межотельный период. При оптимальном сервис-периоде до 80 дней после первого и второго осеменений средняя оплодотворяемость коров составляет 95-98%, а продолжительность межотельного периода не превышает одного года.

Для оценки воспроизводительных способностей коров, отобранных в качестве потенциальных доноров, необходимо анализировать такие параметры как оплодотворяемость от первого осеменения и индекс осеменения. При правильной технике осеменения и своевременном определении половой охоты оплодотворяемость коров от первого осеменения должна составлять в среднем 60%.

Важным показателем воспроизводительной способности коров является индекс осеменения, т.е. количество осеменений на одно оплодотворение. Индекс осеменения характеризуется высокой степенью изменчивости – коэффициент вариабельности может достигать 70%. Существенное влияние на изменчивость индекса осеменения оказывают такие факторы, как продолжительность периода от отела до первого осеменения, своевременное выявление коров в половой охоте, оплодотворяющая способность спермы быка и др. Индекс осеменения коров, выделенных в группу потенциальных доноров, не должен превышать 1.5. В идеальном случае потенциальная корова-донор должна иметь индекс осеменения равный 1. У коров-доноров при всех отелах должны отсутствовать осложнения (мертворождаемость, задержание последа, послеродовые заболевания половых органов).

Через 15-20 суток после отела ветеринарный специалист методом ректальной пальпации контролирует у потенциальной коровы-донора состояние половых органов, чтобы исключить такие нарушения воспроизводительной функции как киста яичника, гипофункция, воспаление яичниковой связки, эндометриты.

Суперовуляция.

Важным звеном в современной биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота является гормональноевызывание суперовуляции у коров-доноров. В группу доноров переводят только тех коров, которые положительно реагируют на введение гормонов. Для стимуляции множественной овуляции используют гонадотропин СЖК в сочетании с простагландинами и другими биологически активными веществами. Этот способ, как показывает практика, позволяет вызвать суперовуляцию примерно у 70% коров.

Одним из существенных недостатков этого способа суперовуляции является крайне высокая степень вариабельности числа овуляций, даже при использовании одной и той же концентрации гонадотропина СЖК. Она составляет от 0 до 50 овуляций на одну корову-донора. Оптимальным результатом суперовуляции является выход из яичника в воронку яйцепровода 10-20 яйцеклеток.

Shelton, J.N. подытоживая результаты исследований, пришел к выводу, что на инъекции гонадотропинов 25-35% коров-доноров не реагируют, а у положительно реагирующих коров (3 и более овуляций) вариабельность реакции яичника настолько велика, что становится невозможным надежное планирование программы пересадки эмбрионов. Kenneth, L.W. считает, что с учетом имеющейся изменчивости лишь половина коров, реагирующих на введение гонадотропинов, может дать 4-5 эмбрионов, пригодных для трансплантации. Следовательно, в основном эмбрионы можно получить менее чем от половины первоначально тщательно отобранных потенциальных коров-доноров.

По современному представлению реакция коров на суперовуляцию в значительной степени определяется количеством и качеством фолликулов яичников во время их стимуляции гонадотропинами. Экспериментально было доказано, что во время суперовуляции для получения хорошей реакции необходимо наличие определенного количества малых антральных фолликулов, чувствительных к гонадотропной стимуляции. Недостаток таких фолликулов, или напротив, наличие больших по размеру фолликулов снижают уровень реакции или она вообще отсутствует. Это может свидетельствовать об интраовариальном регулировании процесса суперовуляции. Поскольку фолликулы растут асинхронно, то в каждый период инъекция гонадотропинов будет оптимальной лишь для ограниченного числа фолликулов.

Кроме размера фолликула, на реакцию введения гонадотропинов существенное влияние оказывает интенсивность митотического индекса, которая у нормального фолликула повышается при формировании полости. Установлено что высокий митотический индекс неатретических фолликулов положительно коррелирует с интенсивностью суперовуляции.

Имеются данные, свидетельствующие о том, что на реакцию гонадотропинов отвечают только те малые антральные фолликулы, размеры которых не превышают 2 мм. Установлено что такие фолликулы гормонально активны и быстро овулируют.

Атретические фолликулы с высоким митотическим индексом, напротив, не овулируют, а после прохождения фазы лютеинизации подвергаются её воздействию и имитируют наличие жёлтого тела.

Следовательно, для эффективной суперовуляции решающим является физиологическое состояние фолликулов в лютеиальной фазе яичника.

Анализ работы станций по пересадке эмбрионов показал, что хорошими донорами можно считать коров, которые после многократных суперовуляций имеют хорошую реакцию яичника и производят большое число пригодных для пересадки эмбрионов за одно вымывание. Однако лишь небольшая часть доноров обнаруживает повторную реакцию яичников после вызывания суперовуляции. В основном же коровы-доноры нерегулярно отвечают на повторную гормональную обработку, поэтому количество овуляций и выход эмбрионов не являются стабильными.

Для оценки предрасположенности, или потенциальной изменчивости коров на пригодность в качестве доноров, были рассчитаны вариансы признаков, на основе которых был определен коэффициент повторяемости. Рассчитанные коэффициенты повторяемости признаков предрасположенности коров в качестве доноров колебались в пределах 17.3-23.3%. Это свидетельствует о том, что по итогам оценки за первое вымывание эмбрионов надежность повторного результата составит лишь 20%. Следовательно, по оценке признака пригодности за первое вымывание эмбриона невозможно достоверно судить о пригодности коровы в качестве донора.

Изменчивость пригодности коров в качестве доноров включает наследственные и ненаследственные факторы. Причем вклад ненаследственных факторов значительно выше вклада факторов генетических.

Отмечено, что прекращение кормления донора после обработки гонадотропинами достоверно уменьшает реакцию яичника на введение гормонов. Для суперовуляции и получения биологически полноценных эмбрионов необходимо обеспечить полноценное кормление донора, сбалансированное не только по основным питательным веществам, но особенно по аминокислотам и микроэлементам. Кормление доноров должно быть таким, чтобы они находились в хорошем физиологическом состоянии.

Для получения суперовуляции наиболее широкое распространение во многих странах мира получил ГСЖК с простагландинами.

Хороших результатов суперовуляции можно ожидать, когда к моменту инъекчии гонадотропина в яичниках коровы функционирует желтое тело диаметорм 1.5 см. При наличии в одном из яичников развитого фолликула диаметром 10 мм полиовуляция снижается. Интенсивность множественной овуляции также снижается когда кроме хорошо развитого желтого тела в яичнике находится развитый фолликул, фолликулярная или лютеиновая киста. Следовательно, эффективность суперовуляции в большой степени определяется физиологическим состоянием яичников.

На число овуляций существенное влияние оказывает интервал между временем введения ГСЖК и началом половой охоты. Определен оптимальный интервал, во время которого можно получить наибольшее количество овуляций, он составляет 4-7 суток. При уменьшении этого срока до 1-3 суток число овуляций существенно снижается, а при увеличении свыше 7 суток, хотя число овуляций возрастает, но формируются биологически неполноценные яйцеклетки.

Наивысший эффект суперовуляции достигается при введении ГСЖК между 10-12 сут эстрального цикла (середина лютеальной фазы) и через 48 часов простагландина F2a (или его аналога), вызывающего регрессию желтого тела, половую охоту и овуляцию. В течение 48 часов после инъекции простагландина у 95% коров-доноров происходит полиовуляция со всеми признаками эструса. При этом доноры могут быть осеменены только в сжатые сроки. Установлено, что после такой технологии гормональной обработки коров происходит в среднем 10 овуляций, а оплодотворяемость яйцеклеток достигает 80%.

Другим гормональным препаратом с суперовуляционным действием является фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Суперовуляцию можно вызвать введением очищенного ФСГ или его комбинации с лютеинизирующим гормоном ЛГ в соотношении 5:1. В отличие от гонадотропина СЖК ФСГ вводят не однократно, а многократно.

Обобщение многочисленных работ по использованию гонадотропина СЖК и ФСГ показало, что наблюдается либо одинаковая реакция яичников коров на оба гонадотропина, либо отмечается лучшая реакция при введении гонадотропина ФСГ.

Как отмечалось, следует иметь в виду, что многократная суперовуляция подвержена большей вариабельности. Поэтому не все коровы-доноры имеют одинаковую предрасположенность к многократной суперовуляции. Для эффективной многократной суперовуляции необходим тщательный отбор доноров по ряду показателей этого признака.

В заключение следует отметить, что гормональная стимуляция яичников коров, вызывающая полиовуляцию, связана с активизацией метаболических процессов у доноров. Поэтому для протекания нормальных процессов оогенеза, оплодотворения и биологически полноценного формирования и развития зиготы коров-доноров необходимо обеспечить биологически активными веществами (витамины, незаменимые аминокислоты). Кроме того, для этой цели используют препарат селевит.

Осеменение коров-доноров.

Результаты суперовуляции определяются эффективным осеменением коров-доноров. Проблема оплодотворения яйцеклеток и получения биологически полноценных эмбрионов все ещё остается открытой. Как показывают результаты исследований, только 60-65% эмбрионов пригодны для трансплантации, остальные яйцеклетки, образовавшиеся в результате гормональной обработки гонадотропинами, оказываются либо неоплодотворенными, либо после оплодотворения отстают в развитии или дегенерируют. Причина этих нарушений остается неизвестной.

Для искусственного осеменения коров-доноров необходимо использовать сперму только выдающихся быков-производителей, достоверно оцененных по качеству потомства. Как отмечалось, надежным критерием наследственных качеств быка служит коэффициент повторяемости, т.е. коэффициент регрессии будущих дочерей быка на число фактически имеющихся дочерей. Если генетическое превосходство дочерей быка, выраженное величиной отклонения от сверстниц, умножить на коэффициент повторяемости, то полученная величина будет характеризовать генетическое превосходство будущих дочерей быка, или предсказанную разность. Предсказанная разность является одним из наиболее объективных качеств быка, разработанных в современной селекции молочного скота.

Для искусственного осеменения коров-доноров следует использовать, как правило, сперму производителей 1-й племенной категории, т.е. таких, племенная ценность которых превышает среднюю популяционную величину на два стандартных отклонения. В этом случае существенно повышаются темпы селекции и улучшается племенная ценность новой генерации.

Племенной подбор быков-производителей и коров-доноров осуществляется по заказному или целевому спариванию родителей. В его основе должен лежать принцип индивидуального подбора в соответствии с селекционной программой совершенствования существующих или создания новых пород, типов и линий.

Требования к оценке оплодотворяющей способности спермы быков, предназначенной для осеменения коров-доноров, должна быть значительно выше, чем при оплодотворении остальных коров. Для повышения оплодотворяемости доноров и выхода эмбрионов, наряду с использованием высококачественной спермы, необходимо определить сроки половой охоты для своевременного проведения искусственного осеменения. Как правило, коров с гормонально вызванной половой охотой осеменяют дважды: первый раз при начале появления половой охоты и второй – через 12-24 часа.

В нашей стране коров-доноров искусственно осеменяют дважды в день с интервалом 10-12 часов каждый раз двумя-тремя дозами замороженной спермы. Так как при суперовуляции повышается число овулировавших яйцеклеток, в каждой дозе спермы должно быть не менее 50 млн подвижных спермиев.

День, в который проводится искусственное осеменение коровы-донора, считается датой оплодотворения. С этого дня начинается отсчет развития эмбрионов in vivo до их извлечения.

Извлечение и оценка эмбрионов.

Эффективность метода трансплантации во многом определяется способом извлечения эмбрионов. Оплодотворенные яйцеклетки от суперовулированных коров-доноров могут быть извлечены тремя способами: после убоя коровы-донора; хирургическим; нехирургическим.

Извлечение эмбриона после убоя коровы-донора. Самым простым и надежным способом извлечения эмбрионов является убой коровы-донора. Этот способ практиковался только на первых этапах освоения метода трансплантации. В настоящее время из-за потери генетически ценной коровы-донора он не используется.

Извлечение эмбриона хирургическим способом. Важным моментом, обеспечивающим эффективность извлечения эмбрионов, является определение стадии их развития и места положения в поовых путях коровы-донора. Для трансплантации рекомендуется использовать бластоцисты, поэтому эмбрионы извлекают между 7-8-ми сутками после первого искусственного осеменения (До). Имеется несколько способов хирургического извлечения эмбрионов: разрез верхнего свода влагалища, лапаротомия по белой линии живота и лапаротомия в области голодной ямки.

Хирургический способ извлечения эмбрионов является трудоемким, дорогостоящим и, что особенно важно, им нельзя пользоваться многократно. В настоящее время хирургический способ извлечения применяется в редких случаях, главным образом в научных целях.

Извлечение эмбрионов нехирургическим способом. Основное преимущество нехирургического способа извлечения эмбрионов заключается в простоте манипуляций. Для этого не требуется специального операционного помещения. Эмбрионы можно извлекать непосредственно в производственных условиях. С селекционной точки зрения, при правильном применении нехирургического способа воспроизводительная способность доноров не нарушается, что позволяет многократно использовать генетически ценных коров-доноров для получения от них большого числа потомков.

В общем виде извлечение эмбрионов нехирургическим методом происходит по следующей схеме. Коров-доноров обследуют на наличие желтых тел, чистят и моют, ограничивают рацион и кратность кормления, а за сутки прекращают кормление и поение. Перед самым извлечением эмбрионов дезинфицируют наружные половые органы коров-доноров. Извлекают эмбрионы под местной анестезией. В рог матки вводят продезинфицированный двухканальный резиновый или пластмассовый катетер с надувным баллончиком, в который нагнетают 10-155 куб см воздуха. Выход из рога матки закрывают, надувая воздухом тонкостенный резиновый баллончик. Затем в рог вводят промывную жидкость и осторожно массируют, чтобы отделить эмбрионы от стенок матки. В качестве промывной среды применяют PBS до 500 мл. Этот состав используется и для кратковременного культивирования эмбрионов.

Вымывание повторяют 5-8 раз. Основную часть эмбрионов извлекают в первых трех-четырех смывах. Промывание в обоих рогах матки, включая введение катетеров, продолжается 20-50 минут. За это время можно извлечь более 50% эмбрионов, находящихся на стадии морулы или бластоцисты.

После вымывания эмбрионов в матку вводят раствор антибиотика с целью антисептики.

Во многих странах разработаны различные устройства для нехирургического извлечения эмбрионов. В нашей стране в ряде институтов ВАСХНИЛ успешно освоены нехирургические методы извлечения, позволяющие получать 60% от числа овулировавших яйцеклеток. Нужно иметь в виду, что в среднем из вымытых яйцеклеток до 25% оказываются неоплодотворенными или дезинтегрированными. Причины выхода биологически неполноценных зигот до сих пор окончательно не выяснены.

Кратковременное культивирование и хранение эмбрионов. Манипуляции с ранними эмбрионами, находящимися на предимплантационных стадиях развития, т.е. от момента их получения до введения в рога матки реципиента, занимают от 1 до 5 часов. В этот период нужно создать оптимальные условия, обеспечивающие сохранение их биологических качеств. Кратковременное хранение эмбрионов дает также возможность транспортировать их в другие хозяйства.

Эмбрионы крупного рогатого скота можно сохранить путем пересадки их в яйцепровод самок других видов млекопитающих. Лучше всего обеспечивается нормальное предимплантационное развитие эмбрионов коров в яйцепроводе крольчих. Установлено, что эмбрионы коровы в яйцепроводе крольчихи могут успешно развиваться до стадий, пригодных для трансплантации реципиентам, т.е. до морулы и бластоцисты. Недостатком этого метода является его трудоемкость и возможные потери зигот при их переносе. В настоящее время широкое распространение получил метод краткосрочного хранения эмбрионов in vitro.

После извлечения и оценки на жизнеспособность эмбрионы переносят в питательные среды с температурой 37 градусов. Большинство сред, в которых культивируют и хранят эмбрионы, включают растворы солей, аминокислоты с бикарбонатным ионом как буферным агентом, обеспечивающим pH в пределах 7.2-7.6. Проведенные исследования показали, что продолжительность культивирования без потери биологических качеств эмбрионов возможна до 95 часов.

В последние годы проводятся исследования по краткосрочному хранению эмбрионов in vitro при их охлаждении ниже 37 градусов. Разработка этого метода имеет большое практическое значение, т.к. позволяет существенно упростить манипуляции с эмбрионами и надежнее обеспечивает их транспортировку.

Оценка эмбрионов. Оценка эмбрионов крупного рогатого скота производится несколькими методами. Наибольшее распространение получил морфологический метод. Установлено, что результаты имплантации эмбрионов зависят от того, насколько полно оценена способность оплодотворенных яйцеклеток к развитию.

По морфологическим признакам и эмбриональной стадии развития, эмбрионы можно классифицировать на пригодные и непригодные к трансплантации. При морфологической оценке эмбрионов основное внимание обращают на фрмулу зиготы, состояние её зоны пеллюцида, число бластомеров, равномерность дробления, выраженность эмбриобласта и трофобласта.

Кроме морфологической, дается оценка эмбрионов по адсорбционным свойствам оболочек и цитоплазмы бластомеров к различным красителям. Для улучшения морфологической оценки используют флюоресцентную окраску, позволяющую отличить живые эмбрионы от погибших. В частности, этот метод наиболее пригоден для оценки жизнеспособности эмбрионов крупного рогатого скота после их культивирования и замораживания. С помощью флюоресцентных красящих веществ FDA и DAP1 через 3-10-минутный период возможно быстрое и достаточно надежное определение способности эмбрионов к развитию в ранних стадиях. Живые эмбрионы и даже живые бластомеры ярко флюоресцируют после инкубации в FDA, но не флюоресцируют после инкубации в DAP1. У погибших эмбрионов или бластомеров реакции обратные. Эти методы позволяют более точно определять жизнеспособность эмбрионов под микроскопом.

Ряд авторов предлагает использовать синьку Эванса. В живых эмбрионах при температуре 37 градусов ею окрашивается только зона пеллюцида, которую затем обесцвечивают в растворе Рингера. В мертвых же эмбрионах краска прочно фиксируется на бластомерах.

Как считает М. И. Прокофьев, могут быть гистохимические методы оценки жизнеспособности эмбрионов, основанные на специфических реакциях структурных элементов и веществ клеток к витальным и флюоресцентным красителям. Такие реакции протекают очень интенсивно и быстро, что позволяет ускорить процесс оценки эмбрионов.

Однако следует учитывать, что флюоресцентная окраска лишь дополняет и улучшает основной метод оценки эмбрионов – морфологический. Наиболее важными морфологическими признаками при оценке жизнеспособности эмбрионов служат объем, окраска, расположение клеток, величина перивиталлинового пространства и вид неповрежденной зоны пеллюцида. Идеальный эмбрион должен быть компактным, сферической формы, с однородной окраской, с клетками одинаковой величины, с гладкой, плоской и равномерно сформированной зоной пеллюцида, без включений в перивителлиновом пространстве.

Важнейшим критерием для оценки качества эмбрионов является интенсивность развития стадий. Эмбрионы с замедленным развитием не используются для пересадки, замораживания и других манипуляций.

studfiles.net

КРС-1 набор инструментов для капитального ремонта скважин

Набор инструментов для капитального ремонта скважин КРС-1 предназначен для проведения широкого спектра работ в процессе капитального ремонта скважин. Капитальный ремонт предполагает извлечение из скважин оставшегося в них оборудования либо посторонних предметов, исправление вмятин эксплуатационных колонн, крепление пород призабойной зоны, зарезка и бурение второго ствола и пр.

Набор инструментов для капитального ремонта скважин КРС-1 предназначен для проведения широкого спектра работ в процессе капитального ремонта скважин. Капитальный ремонт предполагает извлечение из скважин оставшегося в них оборудования либо посторонних предметов, исправление вмятин эксплуатационных колонн, крепление пород призабойной зоны, зарезка и бурение второго ствола и пр.

Входящий в набор инструмент сертифицирован (при необходимости предоставляется соответствующая документация).

Гарантийный срок — 12 месяцев.

ТУ 3926-021-127191850-2007

Технические данные

|

Габариты сумки, мм |

390х290х120 |

|

Масса, кг, не более |

3,4 |

Состав набора

|

№ |

Наименование |

Количество |

|

1. |

Ключ гаечный рожковый 14х17 |

1шт. |

|

2. |

Ключ гаечный рожковый 17х19 |

1шт. |

|

3. |

Ключ гаечный рожковый 19х22 |

1шт. |

|

4. |

Ключ гаечный рожковый 22х24 |

1шт. |

|

5. |

Ключ гаечный рожковый 24х27 |

1шт. |

|

6. |

Ключ гаечный рожковый 27х30 |

1шт. |

|

7. |

Ключ гаечный рожковый 32х36 |

1шт. |

|

8. |

Ключ гаечный накидной ударный 30 |

1шт. |

|

9. |

Ключ гаечный накидной ударный 32 |

1шт. |

|

10. |

Ключ гаечный накидной ударный 36 |

1шт. |

|

11. |

Ключ трубный КТР №2 |

1шт. |

|

12. |

Ключ с присоед. квадратом большой 300 мм |

1шт. |

|

13. |

Головки торцевые (10, 13 и 17 мм) |

1шт. |

|

14. |

Удлинитель 250 мм |

1шт. |

|

15. |

Отвертка шлицевая SL 8х250 |

1шт. |

|

16. |

Отвертка крестовая PH 3х250 |

1шт. |

|

17. |

Плоскогубцы комбинированные 160 мм изолированные до 1000В |

1шт. |

|

18. |

Ножницы кабельные НКТ-30 |

1шт. |

|

19. |

Ножовка по металлу 300 мм |

1шт. |

|

20. |

Полотно ножовочное 300 мм |

5шт. |

|

21. |

Напильник круглый 250 мм |

1шт. |

|

22. |

Напильник трехгранный 250 мм |

1шт. |

|

23. |

Напильник плоский 250 мм |

1шт. |

|

24. |

Зубило слесарное 240 мм |

1шт. |

|

25. |

Молоток 400 г |

1шт. |

|

26. |

Штангенциркуль ШЦ-1-250 0,02 |

1шт. |

|

27. |

Шприц плунжерный 445 мл |

1шт. |

|

28. |

Лента мерная в закрытом корпусе, фибергласс, 20 м |

1шт. |

|

29. |

Перчатки трикотажные ПВХ |

1шт. |

|

30. |

Ручка шариковая |

1шт. |

|

31. |

Блокнот для записей |

1шт. |

|

32. |

Сумка |

1шт. |

Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

www.tinexpro.ru