Легированная сталь и углеродистая – 1.7. Углеродистые и легированные стали.

alexxlab | 20.05.2020 | 0 | Разное

Чем отличается углеродистая сталь от легированной помогите

В легированную сталь вводятся различные добавки (хром, ванадий, марганец и проч) , которые меняют свойства стали

Сталь, сплав железа с углеродом, а углеродистая сталь, более насыщена утлеродом. Она твёрже обычной. А легированя сталь, сталь с добавлением легирующих металлов. Таких распространённых как хром, ванадий, литий и другие.

Углеродистая это чугун, он хрупкий и сортом пониже и дешевле при изготовлении, а легированная сталь это уже сплав чугуна с многими добавками для крепкости, их очень много марок, есть также высоколегированная сталь, инструментальная сталь да много их все не перечислеш

УГЛЕР˜ОДИСТАЯ СТАЛЬ — нелегированная конструкционная или инструментальная сталь, содержащая менее 2,14% углерода. Углеродистые стали классифицируют по структуре, способу производства и раскисления, по качеству. По структуре углеродистая сталь может быть доэвтектоидной (содержит до 0,8% углерода, структура состоит из феррита и перлита) , эвтектоидной (содержит около 0,8% углерода, структура состоит только из перлита) , заэвтектоидной, (содержит 0,8-2,14% углерода, структура состоит из зерен перлита, окаймленных сеткой цементита) . По способу производства различают углеродистые стали, выплавленные в электропечах, мартеновских печах и кислородно-конвертерным способом. По способу раскисления различают кипящие, полуспокойные, спокойные стали. По назначению углеродистые стали делятся на конструкционные стали и инструментальные стали; существует также группа углеродистых сталей специального назначения. По содержанию углерода углеродистые стали подразделяются на низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 0,25 %;среднеуглеродистые, с содержанием углерода в 0,3-0,6%; высокоуглеродистые, с содержанием углерода выше 0,6%. Различают также обыкновенные углеродистые стали и качественные углеродистые стали ЛЕГ˜ИРОВАННАЯ СТАЛЬ, углеродистая сталь, в которую специально введены легирующие элементы с целью улучшения ее эксплуатационных и технологических свойств (см. Легирование) . Различают низколегированную (суммарное содержание легирующих элементов до 2,5%), среднелегированную (2,5-10%) и высоколегированную (свыше 10%) сталь. Легирующие элементы вводятся в сталь в различных количествах и в разных сочетаниях — по 2, по 3 и более элементов. Легированные стали используют для изготовления тяжелонагруженных деталей ответственного назначения, так как они обладают более высокими механическими характеристиками.УГЛЕР˜ОДИСТАЯ СТАЛЬ — нелегированная конструкционная или инструментальная сталь, содержащая менее 2,14% углерода. Углеродистые стали классифицируют по структуре, способу производства и раскисления, по качеству. По структуре углеродистая сталь может быть доэвтектоидной (содержит до 0,8% углерода, структура состоит из феррита и перлита) , эвтектоидной (содержит около 0,8% углерода, структура состоит только из перлита) , заэвтектоидной, (содержит 0,8-2,14% углерода, структура состоит из зерен перлита, окаймленных сеткой цементита) . По способу производства различают углеродистые стали, выплавленные в электропечах, мартеновских печах и кислородно-конвертерным способом.

touch.otvet.mail.ru

Легированные стали

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей

Влияние углерода

Влияние примесей

Классификация сталей

Дефекты легированных сталей

Цементуемые стали

Улучшаемые стали

Высокопрочные стали

Пружинно-рессорные стали

Шарикоподшипниковые стали

Износостойкие стали

Строительные стали

Автоматные стали

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Конструкторы при выборе материала для какой-либо конструкции или изделия не могут учитывать только один или два каких-либо критерия, характеризующие свойства материала, им необходимо знать его конструктивную прочность.

Конструктивная прочность – это определенный комплекс механических свойств, обеспечивающий длительную и надежную работу материала в условиях его эксплуатации. Конструктивная прочность – это прочность материала конструкции с учетом конструкционных, металлургических, технологических и эксплуатационных факторов, т. е. это комплексное понятие. Считается, что как минимум нужно учитывать четыре критерия: жесткость конструкции, прочность материала, надежность и долговечность материала в условиях работы данной конструкции.

Жесткость конструкции. Для многих силовых элементов конструкций – шпангоутов, стрингеров, плоских пластинок, цилиндрических оболочек и т, п. – условием, определяющим их работоспособность, является местная или общая жесткость (устойчивость), определяемая их конструктивной формой, схемой напряженного состояния и т. д., а также и свойствами материала. Показателем жесткости материала является модуль продольной упругости Е (модуль жесткости) – структурно нечувствительная характеристика, зависящая только от природы материала.

Среди главных конструкционных материалов наиболее высокое значение модуля Е имеет сталь, наиболее низкое – магниевые сплавы и стеклопластики. Однако оценка этих материалов существенно изменяется при учете их плотности и использовании критериев удельной жесткости и устойчивости: Е/,(E/) 1/2,(E/)1/3 (табл.1).

Т

аблица 1.Удельная жесткость (устойчивость) конструкционных материалов

При оценке по этим критериям, выбираемыми в соответствии с формой и напряженным состоянием, во многих случаях наиболее выгодным материалом являются магниевые сплавы и стеклопластики, наименее выгодным – углеродистые и легированные стали.

Прочность – способность тела сопротивляться деформациям и разрушению. Большинство технических характеристик прочности (в, 0,2) определяют в результате статического испытания на растяжение.

Эти характеристики зависят от структуры и термической обработки.

Прочность

конструкционных

материалов,

используемых

в технике, изменяется

в очень широком

диапазоне – от

100150

до 2500350О

МПа. Однако

выбор материала

только по абсолютному

значению показателей

прочности

Из данных, приведенных в табл.2, видно, что, например, алюминиевые сплавы, имея значительно меньшую абсолютную прочность, чем углеродистые и многие легированные стали, превосходят их по удельной прочности. Это означает, что при равной прочности масса изделия из алюминиевых сплавов меньше, чем

Таблица 2. Удельная прочность некоторых конструкционных материалов

изделия из стали. Наиболее высокую удельную прочность имеют стеклопластики типа СВАМ, а из металлических конструкционных материалов – титановые сплавы.

Оценивая реальную прочность конструкционного материала, следует учитывать характеристики пластичности , , а также вязкость материала, так как именно эти показатели в основном определяют возможность хрупкого разрушения. Это относится и к высокопрочным материалам, которые, обладая высокой прочностью, склонны к хрупкому разрушению

Модуль упругости Е и 0,2 являются расчетными характеристиками, определяющими допустимую нагрузку.

Надежность-свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки. Надежность конструкции – это также ее способность работать вне расчетной ситуации, например, выдерживать ударные нагрузки. Главным показателем надежности является запас вязкости материала, который зависит от состава, температуры (порог хладноломкости), условий нагружения, работы, поглощаемой при распространении трещины и т. д.

Сопротивление материала хрупкому разрушению является важнейшей характеристикой, определяющей надежность работы конструкций.

Долговечность-свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния (невозможности его дальнейшей эксплуатации). Долговечность конструкции зависит от условий ее работы. Прежде всего это сопротивление износу при трении и контактная прочность (сопротивление материала поверхностному износу, возникающему при трении качения со скольжением). Кроме того, долговечность изделия зависит от предела выносливости, зависящего в свою очередь от состояния поверхности и коррозионной стойкостью материала.

Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей

Сплавы железа – сталь и чугун – основные металлические материалы, используемые в различных отраслях народного хозяйства. Наиболее широко применяют стали. Они должны иметь хорошие технологические свойства: легко обрабатываться давлением (многие изделия получают прокаткой, ковкой или штамповкой), а также хорошо обрабатываются на металлорежущих станках, свариваться. В ряде случаев от них требуется высокая коррозионная стойкость или жаропрочность и т. д.

Достоинством сталей является возможность получать нужный комплекс свойств, изменяя их состав и вид обработки.

Стали подразделяют на углеродистые и легированные.

Углеродистые стали – это основной конструкционный материал, который используют в различных областях промышленности. Они проще в производстве и значительно дешевле легированных. Свойства их определяются количеством углерода и содержанием присутствующих в них примесей, которые взаимодействуют и с железом, и с углеродом.

1.1 Влияние углерода

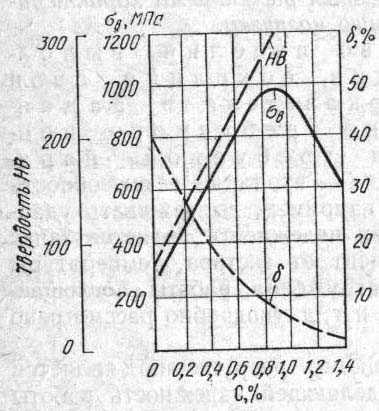

Механические свойства углеродистой стали зависят главным образом от содержания углерода. С ростом содержания углерода в стали увеличивается количество цементита и соответственно уменьшается количество феррита, т. е. повышаются прочность и твердость и уменьшается пластичность. Как видно из графика, приведенного на рис.1, прочность повышается только до 1 % С, а при более высоком содержании углерода она начинает уменьшаться. Происходит это потому, что образующаяся по границам зерен в заэвтектоидных сталях сетка вторичного цементита снижает прочность

Рис.1. Зависимость свойств горячекатаной углеродистой стали от содержания углерода

стали. Кроме углерода, в стали есть еще другие элементы – примеси, присутствие которых обусловлено разными причинами. Различают постоянные, скрытые, случайные и специально введенные примеси.

1.2.Влияние примесей

Постоянные примеси – это кремний, марганец, фосфор и сера.

Марганец и кремний вводят в процессе выплавки в сталь для ее раскисления, т.е. для удаления FеО, поэтому их также называют технологическими: примесями.

Кроме того, марганец способствует уменьшению содержания сульфида железа FeS в стали: FeS+MnMnS+Fe. Марганец и кремний растворяются в феррите, повышая его прочность; марганец может также растворяться в цементите. Углеродистые стали обычно содержат до 0,7 – 0,8 % Мn и до 0,5 % Si.

Сера – вредная примесь – попадает в сталь главным образом с исходным сырьем-чугуном. Сера нераствор

mirznanii.com

16. Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей по химическому составу, назначению и качеству

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода. В зависимости от химического состава различают стали углеродистые и легированные .

Классификация углеродистых сталей

Углеродистые стали классифицируют: – по структуре – по способу получения – по степени раскисления – по качеству – по назначению

По качеству (качество определяется содержанием вредных примесей в стали) углеродистые стали разделяют на: – стали обыкновенного качества – качественные стали

По назначению углеродистые стали разделяют на: – конструкционные – инструментальные

Маркировка углеродистых сталей

Маркировка углеродистых сталей зависит от их качества и назначения. Стали обыкновенного качества имеют 3 группы поставки: А, Б, В. Стали группы А поставляются с гарантированными механическими свойствами, химический состав не регламентируют. Стали группы Б поставляются с гарантированным механическим составом, механические свойства не гарантируются. Стали группы В поставляются с гарантированными химическим составом и механическими свойствами.

Все эти стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) маркируются буквами Ст, после которых ставится цифра от 0 до 6. Впереди марки – буква, указывающая группу поставки (для стали группы А – не ставится). В конце марки указывается степень раскисления: пс, кп (для спокойных – не указывают). (Пример:Ст3кп – углеродистая сталь обыкновенного качества, группы поставки А, с номером 3, кипящая.ВСт4пс – углеродистая сталь обыкновенного качества, группы поставки В, с номером 4, полуспокойная).

Легированные стали. Легированными называют стали, в которые специально вводят те или иные химические элементы (хром, никель, кобальт, молибден, титан, вольфрам и др.). Эти элементы вводят с целью воздействия на структуру и получения требуемых свойств.

Легированные стали классифицируют: – по структуре в равновесном состоянии и после охлаждения на воздухе – по типу легирующих элементов и их процентному содержанию – по качеству – по назначению

По назначению стали делят на: – конструкционные – инструментальные – стали специального назначения

Маркировка легированных сталей

Маркировка легированных сталей зависит от их назначения. В основе маркировки легированных сталей лежит буквенно-цифровой метод.

В начале марки конструкционных легированных сталей (гост 4543-71) ставятся цифры, обозначающиесодержание углерода в сотых долях процента. Далее идут большие буквы, обозначающие тот или иной легирующий элемент:

Х – хром | Б – ниобий |

Н – никель | Д – медь |

К – кобальт | Г – марганец |

М – молибден | Р – бор |

Т – титан | Ю – алюминий |

В – вольфрам | Ф – ванадий |

А – азот | С – кремний |

(Пример: 40ХН3МФА – конструкционная легированная сталь со средним содержанием углерода 0,4%, ~1% хрома, ~3% никеля, ~1% молибдена, ~1% ванадия, высококачественная. 18ХГТ – конструкционная легированная сталь с содержанием углерода 0,18% и по 1% (приблизительно) хрома, марганца и титана.)

В начале марки инструментальных легированных сталей первая цифра – среднее содержание углерода в десятых долях процента. Если цифра не стоит, то содержание углерода в этой стали 1% и более. Затем следуют буквы и цифры, обозначающие тоже самое, что и у конструкционных легированных сталей. (Пример:ХВГ – инструментальная легированная сталь, углерода более 1%, приблизительно около 1% хрома, вольфрама, марганца).

studfiles.net

Низколегированная углеродистая сталь – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Низколегированная углеродистая сталь

Cтраница 1

Низколегированные и углеродистые стали имеют хорошую свариваемость при стыковой сварке. Благодаря повышенному содержанию углерода уменьшается окисление металла и облегчается получение соединений свободных от окислов. Пластичность соединений повышают подогревом или последующей термической обработкой. [1]

Низколегированные и углеродистые стали могут работать в контакте с нержавеющими хромистыми и хромомарганцовистыми сталями. Однако непосредственный контакт нержавеющих хромоникеле-вых сталей и сплавов с хромистыми и хромомарганцовистыми и тем более с низколегированными сталями недопустим. В таких случаях необходима замена одного из металлов или применение прокладок из изоляционных материалов. В целях предотвращения контактной коррозии также широко применяют металлические, лакокрасочные и другие покрытия. [2]

Низколегированные и углеродистые стали имеют хорошую свариваемость при СС. Повышенное содержание углерода уменьшает окисление металла и облегчает получение соединений, свободных от оксидов. Пластичность соединений повышают подогревом или последующей термической обработкой. [3]

В низколегированных и углеродистых сталях аустенит претерпевает бездиффузионное мартенситное превращение. Аустенит представляет собой твердый раствор углерода в гамма-железе. При низких т-рах гамма-железо, несмотря на наличие в нем растворенного углерода, менее устойчиво по сравнению с пересыщенным твердым раствором углерода в альфа-железе; поэтому решетка гамма-железа перестраивается в решетку альфа-железа, но без выделения ( диффузии) углерода. Превращение происходит в интервале т-р А / н – Мк, и в результате его образуется специфическая игольчатая структура – мартенсит. Структура мартенсита является осн. [4]

Все виды низколегированных и углеродистых сталей могут применяться в сочетании друг с другом без опасности появления усиленной коррозии. [5]

Нагрев при пайке термически обработанных низколегированных и углеродистых сталей в некоторых случаях приводит к отжигу, превращению остаточного аустенита в мартенсит, распаду мартенсита, к отпускной хрупкости. Поэтому при выборе температуры пайки и способа нагрева необходимо учитывать возможность развития этих процессов. [6]

Нагрев при пайке термически обработанных низколегированных и углеродистых сталей в некоторых случаях приводит к отжигу, превращению остаточного аустенита в мартенсит, распаду мартенсита, к отпускной хрупкости. [7]

Исследования ИКС ЦНИИчермет по низколегированным и углеродистым сталям выполнены по договору с ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, согласно которому перед институтом была поставлена задача установления причин различной коррозионной повреждаемости труб одинакового размерного и марочного сортамента, с идентичной микроструктурой и химическим составом и отличающихся в сходных условиях эксплуатации только сроком безаварийной службы: одни работают без повреждений весь проектный срок, другие разрушаются в результате сквозных коррозионных повреждений через несколько месяцев. Результаты исследований получены применительно к средам, характерным для условий местной нефтедобычи и содержащим минимальное количество сероводорода. [8]

Исследования ИКС ЦНИИчермет по низколегированным и углеродистым сталям выполнены по договору с ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз, согласно которому перед институтом была поставлена задача установления причин различной коррозионной повреждаемости труб одинакового размерного и марочного сортамента, с идентичной микроструктурой и химическим составом и отличающихся в сходных условиях эксплуатации только сроком безаварийной службы: одни работают без повреждений весь проектный срок, другие разрушаются в результате сквозных коррозионных повреждений через несколько месяцев. Результаты исследований получены применительно к средам, характерным для условий местной нефтедобычи и содержащим минимальное количество сероводорода. [9]

В необходимых случаях листы из низколегированной и углеродистой стали могут поставляться в термически обработанном состоянии. [10]

В последнее время для защиты от коррозионной усталости низколегированных углеродистых сталей применяют комбинированные способы: создание на поверхности металла специальных упрочненных слоев ( так называемых белых слоев) и ингибирование кислых сред. Исследования, проведенные в работах [130, 139] на сталях 30, 35, 40, 45, 50, 60, 40Х, У7, У8, на которых предварительно создавали белые слои функционно-упрочняющей, механоультразвуковой, лазерной обработками показали более высокую стойкость их в ЗМ h3SO4 па сравнению со сталями не подвергающимися такой обработке Введение в Н25ОФ ингибиторов ХОСП-10, ФМИ, галогенида дипиридилия в количестве 1 5 г / л увеличивало в еще большей степени сопротивление этих сталей коррозионной усталости и коррозионному растрескиванию. Авторы считают, что использование такой комбинированной защиты позволит, наряду со значительным повышением коррозионно-механической стойкости деталей при усталостных нагружениях в кислых средах, значительно расширить возможность применения углеродистых сталей в различных отраслях промышленности. [11]

Трубы с прямым швом экспандированные и со спиральным швом из горячекатаной низколегированной и углеродистой стали, сваренные двусторонним швом дуговым методом или токами высокой частоты; трубы бесшовные. [12]

Для строительства магистральных трубопроводов применяются бесшовные или электросварные трубы из высокопрочных низколегированных и углеродистых сталей, толщина стенки которых определяется исходя из максимального рабочего давления перекачивающих станций и условий работы участков трубопроводов. [13]

Карты механизмов деформации для чистого железа, аустенитных коррозионно-стойкий сталей и низколегированной углеродистой стали / / Научные труды по материаловедению. [14]

Более обоснованно и точно ( с использованием теории тепловых расчетов при сварке) оптимальные режимы сварки низколегированных и углеродистых сталей определяют на основе результатов испытаний этих сталей на свариваемость. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

|

ТОП 10: |

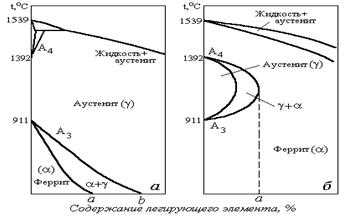

В современном машиностроении и приборостроении широкое применение находят стали, в которых помимо железа, углерода и постоянных примесей содержатся специально вводимые добавки других элементов, чаще всего металлов. Эти добавки принято называть легирующими элементами, а стали, соответственно, легированными сталями. В качестве легирующих наиболее часто используют следующие элементы: Cr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Ti, Co, Nb. Реже используются Al, Cu, B и некоторые другие. В результате легирования изменяются физические, механические и технологические свойства стали. Изменение свойств стали при ее легировании определяется влиянием легирующих элементов, как на свойства фаз, так и на условия протекания фазовых превращений. По влиянию на положение точек полиморфного превращения железа, легирующие элементы можно разделить на две группы: 1)элементы, понижающие температуру А3 и повышающие А4, т. е. расширяющие область существования аустенита (g-фазы) и сужающие область феррита (a-фазы). К числу таких элементов относятся Ni и Mn. На рисунке 4.1, а приведена диаграмма, характерная для сплавов железа с легирующими элементами этой группы. Из диаграммы видно, что если концентрация легирующего элемента превышает концентрацию, соответствующую точке b, то во всей области температур сплавы будут иметь структуру аустенита. Такие сплавы называют аустенитными. Если концентрация легирующего элемента находится между точками а и b, то в сплавах происходит частичное превращение аустенита в феррит. Такие сплавы называют полуаустенитными или ферритно-аустенитными. К числу элементов, расширяющих область существования аустенита, относятся также Сu, C и N. Но в этом случае диаграммы имеют эвтектоидную точку, ниже которой аустенит не существует.

Рисунок 4. 1. Схемы диаграмм состояний железа с легирующими элементами: а – открытая область g-область; б – закрытая g-область. 2) легирующие элементы, которые повышают точку А3 и снижают А4. Это приводит к замыканию области существования аустенита (g-фазы) как это показано на рисунке 4.1, б. При содержании легирующего элемента выше концентрации, отмеченной точкой а на оси абсцисс, сплавы во всей температурной области правее а имеют кристаллическую решетку феррита (a-фазы). Такие сплавы называются ферритными. При меньшей концентрации легирующего элемента сплавы называются полуферритными или аустенитно-ферритными.

К числу легирующих элементов второй группы относятся Cr, W, Mo, V, Si, Al. К этой же группе относятся B, Zr,и Nb, которые способствуют сужению g-области даже при небольших содержаниях этих элементов. Но вследствие малой растворимости в железе ранее, чем полностью замыкается g-область, образуются двухфазные сплавы. При введении в сталь одновременно нескольких легирующих элементов их влияние на существование a- и g-областей не всегда суммируется. Например, хром при введении его одновременно с никелем не сужает, а расширяет g-область. Легирующие элементы обычно повышают предел прочности феррита, не изменяя в заметной степени пластических характеристик. Исключение составляют лишь марганец и кремний, которые при их содержании более 2,5 %, снижают пластичность феррита. Но именно они сильнее всего упрочняют феррит. Введение легирующих элементов, за исключением никеля и хрома, значительно снижает ударную вязкость стали и повышает предел хладноломкости. Легирование никелем до 4 % и хромом до 1,5 % приводит к повышению ударной вязкости и снижению предела хладноломкости. Легирующие элементы повышают прочность аустенита при нормальной и повышенной температурах. Упрочнение аустенитных сталей легко достигается также в результате пластической деформации, т. к. они имеют ГЦК кристаллическую решетку. Легирующие элементы, как и железо, способны образовывать карбиды. По типу взаимодействия с углеродом, растворенные в железе легирующие элементы делятся на графитизирующие – Si, Al, Cu; нейтральные – Co, Ni, которые в стали не образуют карбидов, но и не вызывают графитизации; карбидообразующие – Mn, Cr, Mo, W, Nb, V, Zr, Ti (элементы расположены в порядке устойчивости их карбидов по отношению к карбиду железа). Если в стали имеется несколько легирующих элементов, то сначала образуется наиболее устойчивый карбид. Если таких карбидообразующих элементов, как Mn, Cr, Mo, W в стали мало, то они собственных карбидов не образуют, а растворяются в цементите: (Fe,Mn)3C или (Fe,Cr)3C и т. д. Марганец может заместить в решетке цементита все атомы железа, хром – только 25 % (ат.), молибден лишь около 3 % (ат.), а вольфрам всего 0,8…1,0 % (ат.). Если содержание Cr, Mo и W в стали выше этих концентраций, то при наличии в стали углерода эти элементы образуют специальные карбиды типа (Cr,Fe)7C3, (Cr,Fe)23C6, Fe3Mo3C, Fe2Mo2C, Mo6C и т. д. Такие элементы, как Ti, V, Nb и Zr, в цементите практически не растворяются, а образуют свои специальные карбиды. По структуре, формирующейся в условиях равновесия, легированные стали делят на 6 классов: перлитный, аустенитный, ферритный, полуферритный (аустенитно-ферритный), полуаустенитный (ферритно-аустенитный) и ледебуритный. В перлитный класс объединяются стали, содержащие перлит. Это как доэвтектоидные, так эвтектоидные и заэвтектоидные стали. В отличие от обычных, среди легированных сталей выделяют ледебуритные стали, которые в литом состоянии содержат эвтектику, одной из составляющих которой являются карбиды с объемной долей до 30…35 %. По структуре ледебурита стали следовало бы рассматривать как белые чугуны. Но, так как эти сплавы содержат меньше 2 % С и могут коваться, то их относят к сталям. Легированные стали ферритного класса образуются при относительно низком содержании углерода и больших содержаниях легирующих элементов, таких как Cr, W, Mo, V, Si. При всех температурах структура таких сталей состоит из легированного феррита, иногда с небольшим содержанием карбидов. Аустенитные стали получают при при высоком содержании таких легирующих элементов, как Ni и Mn. Однако часто структура сталей, содержащих эти элементы, состоит из смеси феррита и аустенита. Стали, имеющие такую структуру, относят к ферритно-аустенитным, или к аустенитно-ферритным, в зависимости от того, какая фаза преобладает. По назначению легированные стали делятся на конструкционные, подшипниковые, инструментальные, коррозионностойкие (нержавеющие), и специального назначения. Легированные стали всегда выпускают качественными и высококачественными. Поэтому в маркировке имеются, как правило, двухзначные цифры, стоящие первыми и обозначающие содержание углерода в сотых долях процента. Для высокоуглеродистых марок инструментальных сталей используют однозначные цифры, указывающие содержание углерода в десятых долях процента (более 0,7 % С). Легирующие элементы обозначают буквами: А – азот; Б – ниобий; В – вольфрам; Г – марганец: Д – медь; Е – селен; К – кобальт; Л – бериллий; М – молибден; Н – никель; П – празеодим; Р – бор; С – кремний; Т – титан; У – углерод; Ф – ванадий; Х – хром; Ц – цирконий; Ч – редкоземельные элементы; Ш – магний; Ю – алюминий. Цифры, стоящие после букв, обозначают примерное содержание легирующего элемента в целых процентах. Если же цифра в маркировке отсутствует, то это означает, что содержание элемента может достигать 1…1,5 %. Для элементов, сильно действующих на свойства (N, B, V), их присутствие в стали указывают в маркировке, даже если их содержание составляет сотые или тысячные доли процента. Марки высококачественных сталей имеют в конце букву А, а особовысококачественные – две буквы А. В инструментальных легированных сталях и сплавах с особыми физическими свойствами, которые всегда высококачественные или особовысококачественные, буква А не указывается. Буква Ш в конце марки означает, что сталь получена методом электрошлакового переплава и относится к категории особовысококачественных. Примеры маркировки: 12Х2МФА, 15Х2НМФАА, 30ХГС-Ш, 12Х2МВ8ФБ, 12Х25Н16Г7АР, 15Х6СЮ. Некоторые конструкционные и инструментальные стали имеют в начале марки букву, характеризующую область применения: А – автоматные стали; Ш – шарикоподшипниковые стали; Р – быстрорежущие стали; Е – стали для постоянных магнитов. У сталей, применяемых для литья, в конце марки указывается буква Л.

|

infopedia.su

а б

а б