Магнитные свойства меди и железа: Магнетизм железа и никеля — на Земле и внутри Земли – Наука – Коммерсантъ

alexxlab | 21.06.1989 | 0 | Разное

Исследования сплавов железа | Металлургический портал MetalSpace.ru

Сплавы железа и меди изучали Ринман, Дэвид Мюшет, Штенгель и Карстен. Сплавы изготавливались «прямым» сплавлением меди с чугуном, сварочным железом и сталью (в тиглях) во всех пропорциях. Исследователи пришли к выводу о вредном влиянии меди на свойства стали и сварочного железа (красноломкость), и о положительном влиянии меди на свойства литейного чугуна в количестве до 5 % (здесь и далее – % по массе).

Одновременно исследовалось влияние железа на свойства бронзы и латуни. В 1779 г. Уильяму Керу был выдан патент на способ получения латуни, содержащей 54 % меди, 40 % цинка и 6 % железа. Сплав приготовлялся в тиглях с использованием древесного угля под слоем флюса из зелёного стекла. Сначала сплавлялись медь и сварочное железо, затем под слой шлака добавлялся цинк. Подобные патенты выдавались неоднократно впоследствии вплоть до середины XIX в. в разных странах Европы. Наибольшее распространение железная (белая) латунь нашла в Германии, где она называлась Aich-Metall, и использовалась для обшивки судов.

Большой интерес учёных эпохи Революции в естествознании вызвал вольфрам. В металлическом состоянии он был получен братьями Элюар в Испании в 1783 г. Элюары провели широкие исследования по изучению сплавов вольфрама, которые они получали в тиглях «с угольной набойкой». В тигли помещали оксиды вольфрама и исследуемые металлы, в том числе – чугун.

Впоследствии к изучению сплавов вольфрама присоединился Бертье. Ему удалось получить сплавы с содержанием вольфрама до 37 %. Кроме того Бертье исследовал тройную систему, включавшую железо, марганец и вольфрам. Высокотемпературная обработка в угольном тигле шихты, состоявшей из руд изучаемых металлов, позволила получить сплав, включавший 16 % железа, 6 % марганца и 78 % вольфрама.

Усилия многих исследователей были подытожены английским инженером Окслендом, который в 1857 г. взял патент на получение железо-вольфрамовых сплавов. В тексте патента можно прочитать следующее: «Вольфрам, восстановленный из волчеца (вольфрамовой руды) углеродом, может быть смешан с рудой в доменной печи, или с чугуном в вагранке, в количестве до 30 %. Сплав чугуна и вольфрама может быть применён в металлургической технике… Хорошую литую сталь можно получить, прибавляя к ней от 0,5 до 25 % вольфрама. Сплавы железа с вольфрамом могут быть очищены и превращены в литую сталь обыкновенным способом цементования». Фактически мы видим описание полного технологического цикла получения и применения ферросплава, используемого для легирования стали.

Сплав чугуна и вольфрама может быть применён в металлургической технике… Хорошую литую сталь можно получить, прибавляя к ней от 0,5 до 25 % вольфрама. Сплавы железа с вольфрамом могут быть очищены и превращены в литую сталь обыкновенным способом цементования». Фактически мы видим описание полного технологического цикла получения и применения ферросплава, используемого для легирования стали.

Запатентованная Окслендом технология получения и применения «ферровольфрама» была реализована в промышленном масштабе в Австрии (её внедрение приписывается профессору Майеру из Леобена) в 1859 г. Спустя 5 лет вольфрамовую сталь производили несколько предприятий Австрии и Германии (её использовали для изготовления снарядов и холодного оружия). В 1864 г. Зиверт опубликовал состав стали, выплавляемой на сталелитейном заводе в Бохуме. Она содержала от 1 до 3 % вольфрама и около 1 % углерода.

Велер, Реле, Карстен, Гохштеттер изучали влияние титана на свойства стали и чугуна. Было рекомендовано получать титанистую сталь, содержащую до 1 % титана из чугуна, в который титан попадал из природно-легированных руд. Впоследствии, в период 1859-61 гг. Роберт Мюшет взял 13 патентов на различные способы получения и применения титановых сплавов железа, включая производство «ферротитана» (тигельным способом) с последующим его использованием для получения легированной стали.

Впоследствии, в период 1859-61 гг. Роберт Мюшет взял 13 патентов на различные способы получения и применения титановых сплавов железа, включая производство «ферротитана» (тигельным способом) с последующим его использованием для получения легированной стали.

Исследования сплавов железа с кобальтом, молибденом и хромом проводились Бертье и Смитом. Сплавы получались тигельной плавкой гематитовой железной руды с оксидами и рудами исследуемых металлов. Содержание в сплаве кобальта достигало 55 %. Были установлены высокие магнитные свойства железокобальтовых сплавов. В отношении сплавов с молибденом Бертье отмечал, что их получение и свойства аналогичны сплавам вольфрама.

Бертье также впервые получил и исследовал сталь, содержащую до 17 % хрома, и установил её высокую стойкость к действию кислот. Бертье получал хромсодержащую сталь тигельным способом, используя шихту, состоящую из гематитовой и хромовой руды (хромистого железняка), древесного угля и известняка, «который насыщал кремнезём и глинозём минералов». Смит в лаборатории Лондонской горной школы провел классические модельные эксперименты, сплавляя в угольном тигле химически чистые гематит и оксид хрома. Он получил широкую гамму сплавов, в которых содержание хрома изменялось в пределах от 4 до 77 %, а железа, соответственно, от 96 до 23 %.

Смит в лаборатории Лондонской горной школы провел классические модельные эксперименты, сплавляя в угольном тигле химически чистые гематит и оксид хрома. Он получил широкую гамму сплавов, в которых содержание хрома изменялось в пределах от 4 до 77 %, а железа, соответственно, от 96 до 23 %.

Подробные и методически выверенные исследования сплавов железа были выполнены выдающимся физиком Майклом Фарадеем и его коллегой Штодартом. Их результаты опубликованы в научном издании «TheQuarterlyJournalofscience» за 1820 г. Фарадей и Штодарт изучали влияние на свойства стали, сварочного железа и чугуна никеля, золота, серебра, платины, родия, палладия, иридия, алюминия. Сплавы получали свариванием пакетов, полученных из скрученной проволоки чистых металлов. Содержание легирующих элементов доводили до 10 %. Для получения больших количеств легированной стали и чугуна (при изготовлении холодного оружия или отливки небольших колоколов) использовали лигатуры, приготовленные в тиглях, и содержащие около 5 % легирующих металлов.

Была получена сталь, содержащая до 10 % никеля, и установлена её высокая стойкость к коррозии и «высокая магнитная сила». Для получения сплавов железа и алюминия в тигли помещали боксит (глинозём), хлориды железа, натрия и калия. Кристаллизовавшийся продукт обрабатывали слабой соляной кислотой. Получали сплав, содержащий от 20 до 80 % алюминия, который затем использовали для легирования железа в процессе пудлингования и при выплавке дамасской стали тигельным способом. Выплавленная сталь, по словам Фарадея, обладала хорошими свойствами, особенно с добавлением платины. На основе полученных данных Фарадей, Бертье и их последователи объясняли свойства булата наличием посторонних примесей в стали: Фарадей – алюминия, платины и серебра, Бертье – хрома.

В это же время на Урале были открыты месторождения платины, и министр финансов и Главноуправляющий Корпуса горных инженеров граф Егор Францевич Канкрин поручил горному ведомству повторить опыты Фарадея по сплавлению стали c платиной. Эта работа была поручена управляющему Златоустовским горным округом Павлу Петровичу Аносову, у которого к тому времени был уже солидный опыт по изучению качественных восточных клинков и который проводил исследования по получению булатной стали. Опыты заняли более года, в результате была получена сталь достаточно высокого качества, имеющая узоры, которые, однако, были отличны от булатных. В июне 1829г. из Златоуста в Горный департамент поступили две сабли и один клинок, изготовленные из этой стали.

Эта работа была поручена управляющему Златоустовским горным округом Павлу Петровичу Аносову, у которого к тому времени был уже солидный опыт по изучению качественных восточных клинков и который проводил исследования по получению булатной стали. Опыты заняли более года, в результате была получена сталь достаточно высокого качества, имеющая узоры, которые, однако, были отличны от булатных. В июне 1829г. из Златоуста в Горный департамент поступили две сабли и один клинок, изготовленные из этой стали.

Следующие два года Аносов посвятил опытам по изучению влияния различных легирующих добавок на свойства стали. Помимо платинистых сталей, которые он изучал особенно тщательно, были изучены стали с добавками золота, серебра, марганца, хрома и титана. Аносовым были подробно описаны свойства сталей с различным содержанием этих элементов. Многие из них улучшали свойства стали, некоторые давали узоры, однако булата получить не удавалось.

Таким образом, в период Революции в естествознании усилиями исследователей многих стран была создана научная база и сформированы представления о влиянии легирующих элементов на качество стали, сварочного железа и чугуна.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Применение анализатора металлов и сплавов X-MET 7500

Можно ожидать, что однокопеечные монеты, выполненные из железа, будут обладать магнитными свойствами. Среди металлических денежных знаков, обращавшихся на территории бывшей Российской империи, к ним относятся оккупационные монеты 1916 года, эмитировавшиеся на монетных дворах в Берлине (А) и Гамбурге (J). В период с 1704 по 1925 год монеты номиналом в 1 копейку изготавливались из меди , с 1926 по 1959 год – из сплава меди с алюминием, с 1961 по 1991 год – из сплава меди и цинка. Исходя из их химического состава, можно предположить, что все монеты из сплавов Данных Должны быть НЕ магнитными . Тем не менее, часто появляются сведения о существовании магнитных монет, выполненных из медных сплавов.

Например, не так давно на одном аукционе предлагалась монета со стартовой ценой в 44000 р. . и эстимэйтом в 70000-80000 р, сопровождаясь следующим описанием: «1 копейка 1988 года.

Утверждение, что эта монета является «пробной» весьма неожиданно, поскольку с 1972 по 1991 год однокопеечная монета выпускалась по ТУ «Технические условия на мелкую разменную монету СССР 1972-1991 годов», а достоверной информации о существовании каких-либо «пробных» экземпляров нет , Если же она была выполнена, как утверждается, из железа, то никак не могла весить 0,99 грамма, поскольку удельный вес латуни в 8,5 / 7,84 (г / смЗ) = 1,084 раза больше железа и железная монета должна весить 0 92 грамма при условии одинаковых геометрических параметров. Уточним понятие: ферромагнетизм – это магнитоупорядоченное состояние макроскопических объёмов вещества (ферромагнетика), в котором магнитные моменты атомов (ионов) параллельны и одинаково ориентированы. Эти объёмы – домены обладают магнитным моментом (самопроизвольной намагниченностью) даже при отсутствии внешнего намагничивающего поля.

Эти объёмы – домены обладают магнитным моментом (самопроизвольной намагниченностью) даже при отсутствии внешнего намагничивающего поля.

Ферромагнетик – вещество, обладающее ферромагнитными свойствами, к которым относятся Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy, Но, ЕR, и их сплавы и соединения, а также ряд соединений Cr, Mn и U с неферромагнитными элементами.

Впервые в поле зрения коллекционеров монеты с магнитными свойствами попали около 10 лет назад и с тех пор им было посвящено множество работ. Были проанализированы причины возможного появления магнитных свойств у медных монет, выявлены монетные дворы и эпохи, в частности показано наличие и однокопеечных магнитных монет с датами 1789 ЕМ 1829 ЕМ ИК (два экз.) 1841 ЕМ (два экз.) И 1843 ЕМ ( два экз.). Заметим, что все перечисленные монеты производства Екатеринбургского двора.

Мы решили выяснить химический состав некоторых однокопеечных магнитных монет неразрушающим и разрушающим методами, было исследовано 1792 монеты (из них 583 имперского периода) с датами с 1704 по 1991 год.

Всего было исследовано 24 магнитных монет имперского периода (1759 – 1841 г.г.) и советского периода (1936 -1991 г.г.) Основными причинами появления магнитных свойств могут быть: изготовление монет из ферромагнитных сплавов или присутствие примесей – ферромагнетиков в монетных сплавах .

Проверка монет на наличие у них магнитных свойств осуществлялась магнитом, изготовленным из материала неодим-железо-бор (NdFeB) с силой отрыва от железа в 3 кгс. Естественно предположить, что чем мощнее использовать магнит, тем больше можно найти магнитных монет, то есть содержащих меньшую кон¬центрацию ферромагнетиков в сплаве монеты. Но если магнит диаметром 14,5 мм и толщиной 4 мм из материала неодим-железо-бор (NdFeB) обладает силой отрыва магнита от железа 3,5 кгс (что не так и много), то магнит из того же сплава размером 70×8,5 мм оторвать от железа можно только специальным инструментом.

Исследование составов сплавов монет имперского периода проводилось методом неразрушающим с помощью портативного рентгено-флюоресцентного анализатора химического состава в ООО «НЕРКОН» в Санкт-Петербурге. Использовался анализатор Х-МЕТ 7500 фирмы Oxford Instruments.

Использовался анализатор Х-МЕТ 7500 фирмы Oxford Instruments.

| Рентгенофлуоресцентный анализатор металлов / сплавов Х-МЕТ 7500 и монета 1 копейка 0ST1916 J | Результаты исследований на дисплее анализатора металлов / сплавов Х-МЕТ 7500 |

Монеты анализировались с двух сторон, разница в данных составила не более 1%. Выяснилось, что 1 копейка 1916 ОСТ J состоит из железа (98,5%) с примесями титана, хрома, марганца, никеля, меди, молибдена и вольфрама (время экспозиции 30 сек.)

Другой из исследуемых монет стала однокопеечная монета с датой 1841 ЕМ: масса 10,69 грамма (нормативная масса – 10,24 г), средний диаметр – 27,2 мм, толщина по канту – 2,4 мм, толщина по полю – 2, 0 мм. Наличие в монетах примесей железа и никеля объясняет их магнитные свойства , кроме того, цирконий (обнаруженный в копейке 1841 ЕМ) является парамагнетиком, который под воздействием магнитного поля усиливает магнитные свойства сплава.

Исходя из результатов, предположим, что при наличии в сплаве 0,13% железа и 0,06% никеля магнитные свойства не проявляются. Максимальное количество железа -3,48% и никеля 0,11% обнаружено в монете с датой 1759 б / б (продукции Красного или Екатеринбургского монетного двора).

ТАКЖЕ неразрушающим методом был определён химический состав у МАГНИТНОЙ монеты, выполненной из алюминиевой бронзы. Речь идёт о единственной обнаруженной магнитной монете с датой «1936», которую удалось найти среди просмотренных 215 однокопеечных монет 1926-1959 годов (т.е. всего 0,46% от общего количества). По всей вероятности, наличие ферромагнетиков в данной монете носит случайный характер.

Для определения химического состава некоторые образцы магнитных однокопеечных монет периода 1961-1991 гг. и 2007 г. были отданы на анализ в ОАО «ЦНИИМ» (Санкт-Петербург). Анализ проводился разрушающим методами – спектрально-эмиссионным и химическим. По мнению специалистов ЦНИИМ, все предоставленные им для исследования магнитные однокопеечные монеты выполнены из магнитной железисто-марганцовистой латуни ЛЖМц59-1-1 и имеют в своём составе 0,46-0,86% железа.

4. Для определения магнитных свойств монет рекомендуется использовать магнит с силой отрыва от железа не более 3 кгс.

4. Для определения магнитных свойств монет рекомендуется использовать магнит с силой отрыва от железа не более 3 кгс.Автор выражает глубокую благодарность Генеральному директору ОАО «ЦНИИМ» С.А. Болкисеву и директору ООО «НЕРКОН» С.В. Лабесу за помощь в работе и проведённые химико-физические анализы сплавов монет.

6/11/14

1627

История, Разное

Найдено объяснение необычных свойств плутония

Новости

21 июля 2015

—

Плутониевая “таблетка”

Плутоний, хотя и является металлом, но не обладает магнитными свойствами. Причины этого явления интересуют учёных уже в течение нескольких десятилетий с момента его открытия. Недавно удалось внести ясность в этот вопрос, причём открытое явление позволяет создавать новые материалы.

Строение атома можно условно представить как вращение электронов вокруг ядра по условным линиям, которые называют орбитали. На каждой орбитали может находиться не более определённого количества электронов. В большинстве металлов количество электронов на внешней оболочке фиксировано (например, у меди и железа – один электрон). При отсутствии энергетического воздействия на атом (например, излучения или электричества) внешние электроны находятся в т.н. «основном» состоянии с низкой энергией.

На каждой орбитали может находиться не более определённого количества электронов. В большинстве металлов количество электронов на внешней оболочке фиксировано (например, у меди и железа – один электрон). При отсутствии энергетического воздействия на атом (например, излучения или электричества) внешние электроны находятся в т.н. «основном» состоянии с низкой энергией.

Группа учёных во главе с Марком Яношеком (Marc Janoschek) из Лос-Аламосской национальной лаборатории провели исследования электронов плутония в основном состоянии. Они облучали нейтронами образец плутония. Как нейтроны, так и электроны обладают магнитным моментом, который имеет численное значение и направление. При взаимодействии магнитных моментов нейтронов и электронов можно установить количество электронов во внешних оболочках.

Как выяснилось, атом плутония может иметь на внешней оболочке в основном состоянии 4, 5 или 6 электронов. При этом один и тот же атом может колебаться между этими различными состояниями (или, пользуясь терминологией квантовой механики, представляет собой суперпозицию этих трёх состояний).

Теоретически такие свойства плутония были предсказаны учёными из университета Ратжерса (Rutgers University) ещё в 2007 году. Вышеописанные исследования в Лос-Аламосской лаборатории подтвердили их экспериментально.

Такое колебание количества электронов на внешней орбите атома плутония объясняет отсутствие у него магнетизма. Магнитные свойства атомов определяются магнитными моментами «непарных» электронов. В атоме магнитный момент каждого из электроном может быть ориентирован только одним из двух вариантов. При этом в одном и том же квантовом состоянии могут находиться не более двух электронов с противоположно ориентированными магнитными полюсами. В результате их магнитные свойства взаимно уничтожаются. Однако иногда один из электронов в атоме не может найти себе пару. Так бывает, например, в атоме железа. Если образец железа поместить в магнитное поле, то одиночные электроны на внешних оболочках в атомах железа будут ориентированы в направлении этого магнитного поля, в результате чего этот кусок железа получит магнитные свойства.

В плутонии же, поскольку количество электронов на внешней оболочке постоянно меняется, то отдельные электроны в нём никогда не выстраиваются в магнитном поле и поэтому плутоний не может стать магнитным.

Как отмечает Марк Яношек, по этим своим свойствам плутоний в ряду актиноидов является промежуточным элементом между двумя различными группами. Более лёгкие актиноиды (торий, протактиний, уран, нептуний) по своим химическим свойствам напоминают переходные металлы с преобладанием металлических свойств. Однако при переходе к более тяжёлым элементам вправо по периодической таблице (к америцию и далее) наблюдается всё большее сходство актиноидов с редкоземельными элементами. При этом из многих редкоземельных металлов, таких как неодим, можно изготовить хорошие магниты.

Проведённое исследование свойств плутония оказалось важным и для материаловедения в целом, т.к. подтвердило возможность математического моделирования поведения внешних электронов в атоме. Ранее это можно было узнать только экспериментальным путём, исследуя образец вещества с помощью электрических и магнитных полей. Теперь стало известно, что свойства элементов можно моделировать на компьютере. Как отметил разработчик этого метода математического моделирования профессор Габриэль Котляр (Gabriel Kotliar),

Теперь стало известно, что свойства элементов можно моделировать на компьютере. Как отметил разработчик этого метода математического моделирования профессор Габриэль Котляр (Gabriel Kotliar),

«для радиоактивных материалов, наподобие плутония, это намного дешевле, чем проводить реальный эксперимент».

Проведённое исследование позволяет объяснить и ещё одно странное свойство плутония – при нагревании или пропускании электрического тока он изменяется в объёме значительно сильнее, чем другие металлы. Это важно учитывать, поскольку при изготовлении ядерных зарядов нужны образцы плутония строго определённых массы и формы. Хотя это свойство было известно давно, но только сейчас стало понятно, почему так происходит.

Поделиться

Отправить

Твитнуть

Отправить

Атомная энергия 2.0: свежие публикации

Научный портал «Атомная энергия 2.0» – самое крупное и наиболее посещаемое в Российской Федерации и странах СНГ прогрессивное цифровое СМИ атомной отрасли, выходящее в сотрудничестве со многими деловыми, научно-производственными, государственными, образовательными, общественными и экологическими организациями с 2008 года.

«Атомная энергия 2.0» развивается в виде открытой семантической системы управления ядерными знаниями и популяризирует ядерные, термоядерные, водородные, радиационные и экологические технологии и инновации в России и мире.

Научный портал “Атомная энергия 2.0“ – это открытое к сотрудничеству прогрессивное цифровое СМИ с элементами управления ядерными знаниями, семантического анализа и ценностного лидерства, ставящее своей целью решение ключевых социально-ориентированных задач фундаментальной системообразующей атомной отрасли:

– образования и общения широкой общественности и специалистов об инновационном развитии экологически устойчивых, эффективных и полезных ядерных и радиационных наук и технологий в России и мире,

– формирования популярного сообщества ученых, инноваторов, деловых, государственных, общественных и экологических лидеров, открыто поддерживающих их дальнейшее развитие и изучение,

– формирования популярного сообщества компаний и организаций, открыто обменивающихся передовым опытом, знаниями, культурой, возможностями, инновациями и инициативами,

– и поддержки и привлечения талантливой и амбициозной молодежи к реализации длительных и успешных профессиональных карьер в атомной и смежных индустриях.

Мы предлагаем Вашей организации стать одним из партнеров нашего просветительского проекта и получить уникальный пакет профессиональных коммуникационных и рекламных услуг.

Почему нужна атомная энергетика?

Является ли медь магнитной? – Techiescientist

Все мы знаем, что когда два магнитных поля сближаются, они либо отталкиваются, либо притягиваются друг к другу, образуя магнит. Будучи металлом, медь должна быть одним из сверхпроводников, диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков. Медь является одним исключением из диамагнетиков по своей природе, хотя предполагается, что она парамагнитна.

Итак, медь магнитная? Да, он слабомагнитен в присутствии большого внешнего магнитного поля, так как по своей природе диамагнитен. В противном случае медь немагнитна по своей природе. Будучи диамагнетиком, медь отталкивает внешнее магнитное поле.

Магнитные свойства любого металла обычно зависят от наличия неспаренных электронов на внешней оболочке.

Чем больше, тем лучше, поскольку они помогают атому реагировать на близлежащее магнитное поле, либо притягиваясь к нему, либо отталкиваясь от него.

Электронная конфигурация меди (Cu)

Из схемы ясно видно, что меди не хватает одного электрона на s-орбитали, как говорится в книгах, что делает ее парамагнетиком.

Но химия полна исключений, и одним из них является медь. Для достижения большей стабильности один электрон с 4s-оболочки переходит на 3d-оболочку.

Это приводит к симметричному распределению заряда по всей 3d-оболочке, и процесс носит экзотермический характер, то есть он выделяет энергию, достигающую стабильного состояния с низкой энергией.

Почему медь по своей природе диамагнитна, а не парамагнитна?

Мы знаем, что для того, чтобы быть диамагнетиком, металл должен иметь спаренные электроны, а чтобы быть парамагнетиком, необходимо наличие неспаренного электрона.

Это связано с тем, что медь добилась стабильности, завершив свою d-оболочку.

Он во много раз увеличил стабильность меди, в которой отсутствие только одного электрона никак не может конкурировать. Это причина того, что медь диамагнитна, а не парамагнетична по своей природе.

Почему медь обладает магнитными свойствами?

Все элементы периодической таблицы обладают магнитными свойствами в присутствии внешнего магнитного поля от сильного до очень сильного.

Как и все диамагнетики, отталкивающие магниты во внешнем магнитном поле, медь ничем не отличается.

При наличии внешнего магнитного поля электроны меди начинают вращаться по своим орбитам.

Это вращение электронов определяет, будет ли элемент притягивать или отталкивать магнит.

Почему медь отталкивает магнит?

Взаимодействие между магнитом и медью основано на законе Ленца.

Этот закон гласит, что постоянно изменяющееся магнитное поле, индуцированное в проводнике, определяет направление электрического тока и основано на магнитном поле, создаваемом индуцированным током, которое противодействует первоначальному магнитному полю.

Если вы понимаете, это закон сохранения энергии.

Магнитное поле и электрический ток работают рука об руку. Если вы поднесете и переместите магнит достаточно близко к меди, он будет генерировать электрические вихревые токи.

Этот ток будет отталкивать магнит, если вы свободно упадете в медь (полое медное кольцо в центре). Это отталкивание давит на магнит и замедляет скорость свободного падения.

Это взаимодействие с магнитами используется на электростанциях для выработки электроэнергии.

Как долго сохраняется магнитное поведение меди?

Медь слабо отталкивает внешнее магнитное поле. Магнетизм обычно исчезает в момент удаления внешнего магнитного поля.

Если внешнее магнитное поле очень сильное, магнетизм сохраняется в течение нескольких дней после его удаления.

Исследователи размышляют, может ли такое поведение привести к открытию гибридных металлоорганических магнитов, которые можно будет использовать для медицинской визуализации.

Будет ли медь прилипать к магниту?

К этому времени вы сами сможете ответить на этот вопрос. Нет, в нормальных условиях медь никогда не прилипнет к магниту. Более того, при наличии внешнего магнитного поля он будет отталкивать магнит.

Расчет магнитной восприимчивости меди:

Магнитная восприимчивость меди очень низкая и обычно находится в диапазоне от 300 до 1,45 градусов по Кельвину.

Фактические цифры можно рассчитать по приведенной выше формуле.

В дополнение к этому ядерная восприимчивость меди возникает при одной пятой указанных температур.

Такое поведение связано с наличием парамагнитных (наличие неспаренных электронов) примесей, что говорит о том, что поведение восприимчивости меди в основном не зависит от температуры.

Относительная магнитная проницаемость меди меньше 1, а проницаемость меди меньше проницаемости вакуума, что является хорошим свойством диамагнетиков.

Внешнее магнитное поле изменяет орбитальную скорость электронов, находящихся вблизи ядер, что изменяет общий магнитный дипольный момент в направлении, противоположном приложенному внешнему магнитному полю.

Значения магнитной проницаемости дают гораздо более четкое представление, чем магнитная восприимчивость.

Магнитная проницаемость обычно уменьшается с увеличением приложенного внешнего магнитного поля для диамагнетиков, таких как медь.

Является ли медный сплав магнитным?

Элемент, который использовался для изготовления сплава с медью, привносит свои свойства. Итак, если вопрос; все медные сплавы магнитные?

Ответить никак нельзя. Нам нужно изучить это на примере медно-бериллиевого сплава.

Он также является диамагнитным по своей природе и обладает таким же магнитным поведением, как и металлическая медь.

В общем, все высокопрочные сплавы меди слабо парамагнитны по своей природе. Поскольку большинство медных сплавов обладают высокой прочностью, мы можем говорить о большинстве медных сплавов.

Свойства меди

- Медь считается лучшим проводником электричества. Он используется для изготовления электрических проводов, используемых во всем мире.

- При температуре 20°С его плотность составляет 8,9 г.см-3.

- Он также устойчив к коррозии.

- Он легко пластичен, т.е. легко сгибаются в разные формы.

- Температура плавления около 1083 °C.

Некоторые сопутствующие вопросы

Можно ли использовать медь для изготовления электромагнита?

Медь имеет низкое электрическое сопротивление, благодаря чему через нее легко проходит электрический ток. В дополнение к этому, медь может быть легко отлита в проволоку, чтобы сделать катушку. Итак, медь — хороший выбор для изготовления электромагнита.

Можно ли использовать медь для блокировки или экранирования магнитных полей?

Электромагнитное экранирование или блокирование — это метод снижения интенсивности электромагнитного поля с помощью проводящего элемента в качестве барьера. Поскольку медь может легко экранировать радиочастотные (РЧ) волны, ее можно использовать в качестве барьера для других электромагнитных волн.

Можно ли намотать медный провод на магнит?

Да, это многократно увеличит общее магнитное поле. Принцип, которому он следует, — закон индукции Фарадея.

Это важный закон электромагнетизма, который помогает предсказать, как магнитное поле будет реагировать на индуцированное электрическое поле, создавая электродвижущую силу. Явление, также называемое электромагнитной индукцией.

Что такое вихревые токи?

Вихревой ток представляет собой непрерывную петлю электрического тока, индуцированную изменением магнитного поля в проводнике в соответствии с законом индукции Фарадея.

Является ли медь сверхпроводником?

Да, так как медь позволяет электронам свободно двигаться внутри себя, неся вместе с собой электрический заряд. Электрический ток может продолжать течь внутри металла, не разрушаясь и не рассеиваясь независимо от времени.

Заключение

Медь не является магнитной в нормальных условиях, как железо, поскольку медь не является ферромагнитной по своей природе. Но при наличии внешнего магнитного поля медь слабо отталкивает магнит.

Но при наличии внешнего магнитного поля медь слабо отталкивает магнит.

Лучший способ понять это — пропустить магнит через полое медное кольцо в центре.

Скорость свободно падающего магнита уменьшается в момент его контакта с медью. Издалека кажется, что магнит парит в воздухе.

Магнитные и немагнитные металлы с примерами

Магнитные и немагнитные металлы играют важную роль в технике. Магнетизм является основой для многих приложений. В то же время это свойство может быть и нежелательным при определенных обстоятельствах.

Поэтому важно знать, какие металлы являются магнитными, а какие нет.

Что такое магнетизм?

Говоря простым языком, магнетизм — это сила, которая может притягивать или отталкивать магнитные объекты. Магнитные поля, пронизывающие различные среды, опосредуют эту силу.

Магнетизм по умолчанию является свойством некоторых материалов. Однако некоторые материалы можно намагничивать или размагничивать в зависимости от требований.

Что создает магнетизм в металлах?

Как и электрический ток, магнетизм вызывается электронами на элементарном уровне. Электроны имеют спин, который создает крошечный магнитный диполь.

Когда эти вращения сбалансированы, результирующая сила равна нулю. Но в случае большого количества неспаренных электронов этот бесконечно малый магнитный момент становится большим. В результате вокруг металла создается заметное магнитное поле.

Электрический ток также способен создавать магнитные поля и наоборот. Когда электрический ток проходит через провод, он создает круговое магнитное поле вокруг провода. Точно так же, приближая магнитное поле к хорошему проводнику электричества, в проводнике начинают течь электрические токи.

Эта удивительная взаимосвязь между электричеством и магнетизмом привела к появлению множества оригинальных устройств и приложений.

Типы магнитов

Существуют различные классификации магнитов. Один из способов отличить магнитные металлы друг от друга — по продолжительности действия их свойств. Используя это как основу, мы можем классифицировать магниты как:

Используя это как основу, мы можем классифицировать магниты как:

- Постоянные

- Временный

- Электромагниты

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Постоянные магниты

Постоянные магниты создают магнитное поле благодаря своей внутренней структуре. Они не теряют свой магнетизм легко. Постоянные магниты изготавливаются из ферромагнитных материалов, которые не прекращают создавать свое магнитное поле независимо от внешнего воздействия. Таким образом, они устойчивы к размагничивающим силам.

Чтобы понять постоянные магниты, мы должны рассмотреть внутреннюю структуру магнитных материалов. Материал проявляет магнитные свойства, когда его домены выровнены в одном направлении. Домены — это крошечные магнитные поля, присутствующие в кристаллической структуре материала.

В ферромагнитных материалах домены идеально выровнены. Существуют различные способы их выравнивания, но самый надежный способ — нагреть магнит до определенной температуры. Эта температура различна для материалов и приводит к постоянному выравниванию доменов в одном направлении.

Эта температура различна для материалов и приводит к постоянному выравниванию доменов в одном направлении.

Благодаря сходным условиям, существующим в ядре Земли, оно ведет себя как постоянный магнит.

Временные магниты

Временные магниты, как следует из названия, сохраняют свои магнитные свойства только при определенных условиях. Когда эти условия больше не присутствуют, они теряют свои магнитные поля.

Мягкие материалы с низкими магнитными свойствами, такие как отожженное железо и сталь, являются примерами временных магнитов. Они становятся магнитными в присутствии сильного магнитного поля. Они также изображают низкую принудительную силу.

Вы наверняка видели, как скрепки крепятся друг к другу, когда рядом находится постоянный магнит. Каждая скрепка становится временным магнитом, притягивающим другие скрепки в присутствии магнитного поля. Как только постоянный магнит убирается, скрепки теряют свои магнитные свойства.

Электромагниты

Электромагниты представляют собой магниты, создающие магнитные поля при прохождении через них электрического тока. Они имеют различные варианты использования. Например, двигатели, генераторы, реле, наушники и т. д. — все они используют электромагниты.

Они имеют различные варианты использования. Например, двигатели, генераторы, реле, наушники и т. д. — все они используют электромагниты.

В электромагнитах катушка проволоки наматывается на ферромагнитный сердечник. Подключение провода к источнику электричества создает сильное магнитное поле. Ферромагнитный материал дополнительно усиливает его. Электромагниты могут быть чрезвычайно сильными в зависимости от электрического тока.

Они также позволяют включать и выключать магнитную силу нажатием кнопки. Это чрезвычайно особое свойство, которое помогает нам использовать магнитную силу в наших приложениях.

Возьмем в качестве примера кран, используемый для подъема металлолома на свалке. С помощью электромагнита мы можем подобрать металлолом, пропуская через него электрический ток. Когда нам нужно бросить кусочки, все, что нам нужно сделать, это отключить электричество на магните.

Еще одним интересным примером применения электромагнита является поезд на маглеве. В этом приложении поезд отрывается от рельсов и левитирует. Это возможно только при прохождении электрического тока через электромагниты на кузове поезда.

В этом приложении поезд отрывается от рельсов и левитирует. Это возможно только при прохождении электрического тока через электромагниты на кузове поезда.

Значительно снижает сопротивление поезда в движении. Следовательно, эти поезда имеют очень высокие скорости.

Какие металлы обладают магнитными свойствами?

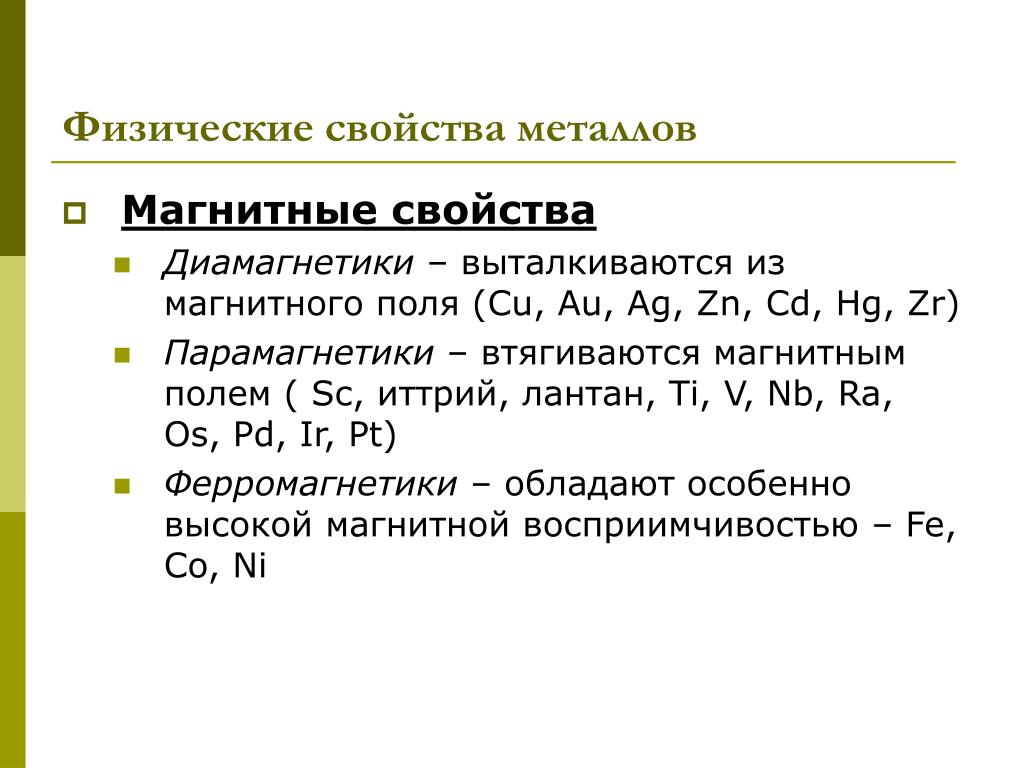

Существуют различные способы взаимодействия металла с магнитом. Это зависит от внутренней структуры материалов. Металлы можно классифицировать как:

- Ферромагнитный

- Парамагнитный

- Диамагнетик

В то время как магниты сильно притягивают ферромагнитные металлы , они лишь слабо притягивают парамагнитные металлы. С другой стороны, диамагнетики демонстрируют слабое отталкивание, если их поместить рядом с магнитом. Только ферромагнитные металлы считаются действительно магнитными.

Список магнитных металлов

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее известных магнитных металлов. Некоторые из них магнитятся во все времена. Другие, например нержавеющая сталь, обладают магнитными свойствами только при определенном химическом составе.

Некоторые из них магнитятся во все времена. Другие, например нержавеющая сталь, обладают магнитными свойствами только при определенном химическом составе.

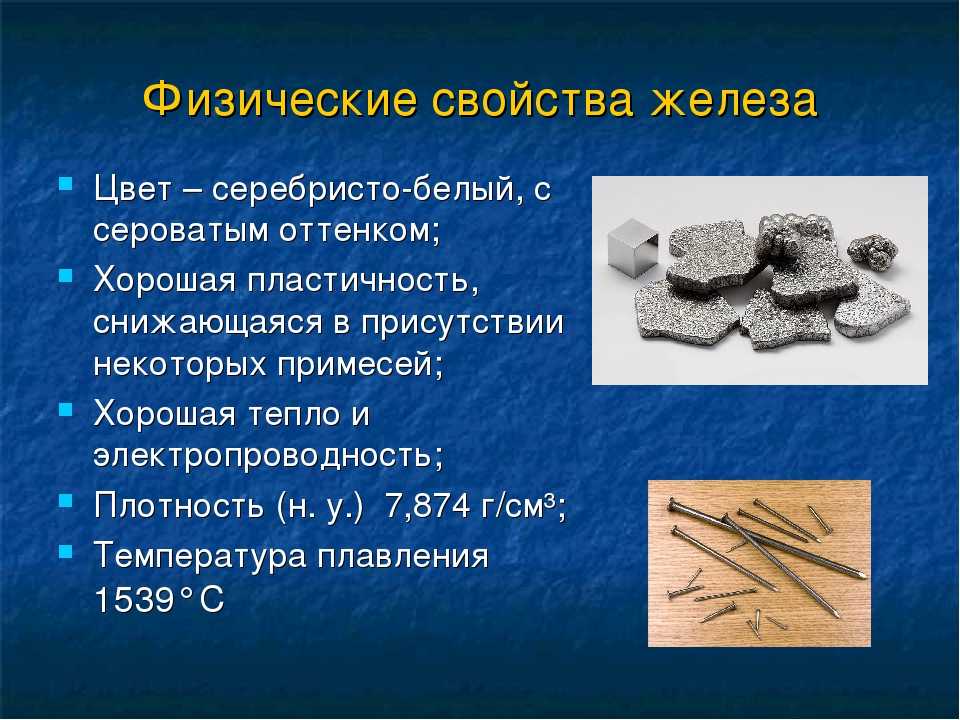

Железо

Железо — чрезвычайно известный ферромагнитный металл. Фактически, это самый сильный ферромагнитный металл. Он составляет неотъемлемую часть земного ядра и придает нашей планете свои магнитные свойства. Вот почему Земля сама по себе действует как постоянный магнит.

Есть много аспектов, влияющих на магнетизм железа. В дополнение к его чистому электронному спину на атомном уровне его кристаллическая структура также играет важную роль. Без него железо не было бы магнитным металлом.

Различные кристаллические структуры приводят к различным свойствам железа.

Железо является ферромагнитным в своей объемно-центрированной кубической (ОЦК) альфа-FE структуре. В то же время он не проявляет магнетизм в гранецентрированной кубической (ГЦК) структуре гамма-Fe. Структура Beta-Fe, например, проявляет парамагнитные тенденции.

Никель

Никель — еще один популярный магнитный металл с ферромагнитными свойствами. Как и железо, его соединения присутствуют в ядре Земли. Исторически никель использовался для изготовления монет.

Сегодня никель находит применение в батареях, покрытиях, кухонных принадлежностях, телефонах, зданиях, транспорте и ювелирных изделиях. Большая часть никеля используется для производства ферроникеля для нержавеющей стали.

Благодаря своим магнитным свойствам никель также входит в состав магнитов Alnico (состоящих из алюминия, никеля и кобальта). Эти магниты сильнее, чем магниты из редкоземельных металлов, но слабее, чем магниты на основе железа.

Кобальт

Кобальт является важным ферромагнитным металлом. Уже более 100 лет превосходные магнитные свойства кобальта помогают разрабатывать различные приложения.

Кобальт можно использовать для изготовления как мягких, так и твердых магнитов. Мягкие магниты, в которых используется кобальт, имеют преимущества перед другими мягкими магнитами. А именно, они имеют высокую точку насыщения, температуры Кюри в диапазоне 950…990° Цельсия. Таким образом, их можно использовать для высокотемпературных применений (до 500° по Цельсию).

А именно, они имеют высокую точку насыщения, температуры Кюри в диапазоне 950…990° Цельсия. Таким образом, их можно использовать для высокотемпературных применений (до 500° по Цельсию).

Кобальт с его сплавами используется в жестких дисках, ветряных турбинах, аппаратах МРТ, двигателях, исполнительных механизмах и датчиках.

Сталь

Сталь также обладает ферромагнитными свойствами, поскольку она получена из железа. Большинство сталей будут притягиваться к магниту. При необходимости сталь также можно использовать для изготовления постоянных магнитов.

Возьмем в качестве примера сталь EN C15D. Эта марка стали содержит от 98,81 до 99,26% железа. Таким образом, очень высокий процент этой марки стали составляет железо. Следовательно, ферромагнитные свойства железа передаются стали.

Нержавеющая сталь

Некоторые нержавеющие стали являются магнитными, а некоторые нет. Легированная сталь становится нержавеющей сталью, если в ней содержится не менее 10,5% хрома. Из-за разного химического состава существуют разные типы нержавеющей стали.

Из-за разного химического состава существуют разные типы нержавеющей стали.

Ферритные и мартенситные нержавеющие стали обладают магнитными свойствами благодаря своему составу железа и молекулярной структуре.

Аустенитные стали , с другой стороны, не проявляют ферромагнитных свойств из-за другой молекулярной структуры. Это делает его пригодным для использования в аппаратах МРТ.

Структурное отличие связано с количеством никеля. Он укрепляет оксидный слой для лучшей защиты от коррозии, а также изменяет структуру нержавеющей стали.

Редкоземельные металлы

Наряду с вышеупомянутыми металлами соединения некоторых редкоземельных элементов также обладают превосходными ферромагнитными свойствами. Гадолиний, самарий, неодим — все это примеры магнитных редкоземельных металлов.

Различные магниты с различными свойствами могут быть изготовлены с использованием вышеуказанных металлов в сочетании с железом, никелем и кобальтом. Эти магниты обладают особыми свойствами, необходимыми для определенных применений.

Эти магниты обладают особыми свойствами, необходимыми для определенных применений.

Например, самариево-кобальтовые магниты используются в турбомашинах, высокотехнологичных электродвигателях и т. д.

Какие металлы не магнитятся?

Лишь несколько металлов в периодической таблице обладают магнитными свойствами. Большинство других распространенных металлов являются немагнитными металлами. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Список немагнитных металлов

Алюминий

Кристаллическая структура алюминия, подобно литию и магнию, делает его немагнитным. Все три материала являются популярными примерами парамагнитных металлов.

Хотя возможны несколько типов коррозии алюминия, он известен своей устойчивостью к агрессивным средам. Это, наряду с его легким весом, делает его полезным металлом во многих отраслях промышленности.

Золото

Золото — диамагнитный металл, как и большинство других металлов. В чистом виде золото немагнитно и проявляет лишь слабое отталкивание к магнитам, как и все диамагнитные металлы.

Серебро

Серебро — еще один немагнитный металл. Это свойство делает возможной идентификацию поддельного серебра. Если «серебряные» монеты или украшения притягиваются к магнитам, то это что-то другое.

Медь

Является ли медь магнитной?

Медь сама по себе не является магнитной, но в некоторой степени взаимодействует с магнитами. Это свойство помогает вырабатывать электроэнергию на электростанциях.

Это свойство помогает вырабатывать электроэнергию на электростанциях.

Заключение

При достаточно большом магнитном поле все типы металлов будут взаимодействовать с магнитом. Это связано с тем, что в металлах возникают вихревые токи, когда они подвергаются воздействию движущегося магнитного поля.

Используя этот принцип, металлоискатели способны обнаруживать немагнитные металлы, такие как золото, серебро. Но для большинства практических целей этого взаимодействия недостаточно, и оно ограничивает возможные варианты использования.

Содержание тяжелых металлов и магнитные свойства пыли с детских площадок в Гонконге

. 2003 г., декабрь; 89 (3): 221–32.

дои: 10.1023/а:1026103318778.

Сай Люн Нг 1 , Лунг Сан Чан, Кин Че Лам, Вин Кан Чан

принадлежность

- 1 Факультет географии и управления ресурсами, Китайский университет Гонконга, Шатин, Северная Каролина, Гонконг.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 14632091

- DOI: 10.1023/а:1026103318778

Сай Леунг Нг и др. Оценка окружающей среды. 2003 декабрь

. 2003 г., декабрь; 89 (3): 221–32.

дои: 10.1023/а:1026103318778.

Авторы

Сай Люн Нг 1 , Лунг Сан Чан, Кин Че Лам, Винг Кан Чан

принадлежность

- 1 Факультет географии и управления ресурсами, Китайский университет Гонконга, Шатин, Северная Каролина, Гонконг.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 14632091

- DOI: 10.1023/а:1026103318778

Абстрактный

В этом исследовании изучались уровни семи тяжелых металлов (а именно, цинка, меди, кадмия, хрома, свинца, марганца и железа) и их связь с магнитными свойствами в пыли с игровых площадок в Гонконге. Результаты показали, что пыль на детской площадке содержала высокие концентрации Zn (в среднем = 1883 мкг/г), Cu (в среднем 143 мкг/г) и Cr (в среднем 263 мкг/г). Качественное исследование образцов пыли под микроскопом показало, что местный транспорт является одним из важных источников загрязнения. Магнитные измерения показали, что эти антропогенные загрязнители в основном состоят из крупнозернистых многодоменных (МД) ферримагнитных минералов. Суперпарамагнитные (SP), стабильные однодоменные (SSD) ферримагнитные зерна и неферримагнитные минералы присутствовали в относительно небольших количествах. Значительная корреляция между тяжелыми металлами и различными магнитными параметрами указывала на сильное сродство тяжелых металлов к магнитным минералам, следовательно, указывала на потенциал магнитных свойств для простых и быстрых косвенных признаков загрязнения тяжелыми металлами пыли на детской площадке.

Суперпарамагнитные (SP), стабильные однодоменные (SSD) ферримагнитные зерна и неферримагнитные минералы присутствовали в относительно небольших количествах. Значительная корреляция между тяжелыми металлами и различными магнитными параметрами указывала на сильное сродство тяжелых металлов к магнитным минералам, следовательно, указывала на потенциал магнитных свойств для простых и быстрых косвенных признаков загрязнения тяжелыми металлами пыли на детской площадке.

Похожие статьи

Магнитный отклик загрязнения тяжелыми металлами в пыли детской площадки промышленной зоны.

Ян М., Ли Х.М., Ли Ф.Ю., Ван Д.Х., Дяо Ю.В., Цянь Х., Ян З.П., Ван К. Ян М. и др. Хуан Цзин Кэ Сюэ. 2017 8 декабря; 38 (12): 5282-5291. doi: 10.13227/j.hjkx.201704197. Хуан Цзин Кэ Сюэ. 2017. PMID: 29964592 Китайский язык.

Взаимосвязь между магнитными свойствами и загрязнением тяжелыми металлами образцов уличной пыли из Шанхая, Китай.

Ван Г, Чен Дж, Чжан В, Чен Ю, Рен Ф, Фанг А, Ма Л. Ван Г и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2019 март; 26 (9): 8958-8970. doi: 10.1007/s11356-019-04338-4. Epub 2019 4 февраля. Environ Sci Pollut Res Int. 2019. PMID: 30715708

Магнитные свойства и содержание тяжелых металлов в автомобильных выхлопных газах.

Лу С.Г., Бай С.К., Цай Дж.Б., Сюй С. Лу С.Г. и соавт. J Zhejiang Univ Sci B. 2005 Aug; 6 (8): 731-5. doi: 10.1631/jzus.2005.B0731. J Zhejiang Univ Sci B. 2005. PMID: 16052705 Бесплатная статья ЧВК.

Характеристики загрязнения, источники и оценка риска для здоровья от воздействия на человека Cu, Zn, Cd и Pb, загрязненных городской уличной пылью в Китае в период с 2009 по 2018 год.

Хоу С.

, Чжэн Н., Тан Л., Цзи С., Ли И., Хуа С.

Хоу С. и др.

Окружающая среда Интерн. 2019Июль; 128: 430-437. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.046. Эпаб 2019 10 мая.

Окружающая среда Интерн. 2019.

PMID: 31082721

Обзор.

, Чжэн Н., Тан Л., Цзи С., Ли И., Хуа С.

Хоу С. и др.

Окружающая среда Интерн. 2019Июль; 128: 430-437. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.046. Эпаб 2019 10 мая.

Окружающая среда Интерн. 2019.

PMID: 31082721

Обзор.Безопасность школ на основе концентрации тяжелых металлов в пыли классных комнат: систематический обзор и метаанализ.

Мохтадери М., Хоссейни Тешнизи С., Могтадери Т., Ашраф М.А., Фараджи Х. Могтадери М. и др. Иран J Общественное здравоохранение. 2020 дек;49(12):2287-2294. doi: 10.18502/ijph.v49i12.4809. Иран J Общественное здравоохранение. 2020. PMID: 34178735 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Приготовление стандартов из беззольной целлюлозной бумаги для быстрого определения концентрации многих элементов в взвешенных в воздухе мелких частицах с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с лазерной абляцией.

Цяо Л., Чжан Р., Цяо Дж., Хе Х., У З. Цяо Л. и др. RSC Adv. 2021 10 февраля; 11 (12): 6644-6653. doi: 10.1039/d0ra09200b. Электронная коллекция 2021 4 февраля. RSC Adv. 2021. PMID: 35423202 Бесплатная статья ЧВК.

Выявление связи между коэффициентами подвижности отдельных тяжелых металлов и размерами почвенных частиц в почвах детских площадок.

Verla EN, Verla AW, Osisi AF, Okeke PN, Enyoh CE. Верла Э.Н. и др. Оценка окружающей среды. 201912 ноября;191(12):742. doi: 10.1007/s10661-019-7937-7. Оценка окружающей среды. 2019. PMID: 31713691

Оценка воздействия множества токсичных элементов на основе рисков, с которыми сталкиваются дети на школьных игровых площадках и в парках в юго-западном регионе Саудовской Аравии.

Джавед С.А., Аль-Братти М., Аль-Раджаб А.Дж., Альхазми Х.А., Ахсан В., Абдельвахаб С.И., Тангавел Н. Джавед С.А. и др. Оценка окружающей среды. 20198 августа; 191(9):549. doi: 10.1007/s10661-019-7640-8. Оценка окружающей среды. 2019. PMID: 31392440

Использование магнитной восприимчивости для оценки состояния загрязнения отложений типичного водохранилища на северо-западе Китая.

Пан Х, Лу С, Лэй К, Ши Д, Рен С, Ян Л, Ван Л. Пан Х и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2019 янв; 26(3):3019-3032. doi: 10.1007/s11356-018-3844-7. Epub 2018 30 ноября. Environ Sci Pollut Res Int. 2019. PMID: 30506383

Являются ли детские игровые площадки безопасными игровыми площадками? Неорганический анализ и соотношение изотопов свинца для оценки загрязнения в рекреационных (бразильских) парках.

Гредилья А., Фдес-Ортис де Вальехуэло С., Гомес-Нубла Л., Карреро Х.А., де Леао Ф.Б., Мадариага Х.М., Сильва ЛФО. Гредилья А. и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 ноябрь;24(31):24333-24345. doi: 10.1007/s11356-017-9831-6. Epub 2017 Сентябрь 9. Environ Sci Pollut Res Int. 2017. PMID: 28889400

Просмотреть все статьи “Цитируется по”

использованная литература

- Научная общая среда. 1991 март; 100 Спец. №: 125-50 – пабмед

- Клин Педиатр (Фила). 1994 авг; 33 (8): 480-4 – пабмед

- Загрязнение окружающей среды.

- Загрязнение окружающей среды.

, Чжэн Н., Тан Л., Цзи С., Ли И., Хуа С.

Хоу С. и др.

Окружающая среда Интерн. 2019Июль; 128: 430-437. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.046. Эпаб 2019 10 мая.

Окружающая среда Интерн. 2019.

PMID: 31082721

Обзор.

, Чжэн Н., Тан Л., Цзи С., Ли И., Хуа С.

Хоу С. и др.

Окружающая среда Интерн. 2019Июль; 128: 430-437. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.046. Эпаб 2019 10 мая.

Окружающая среда Интерн. 2019.

PMID: 31082721

Обзор.