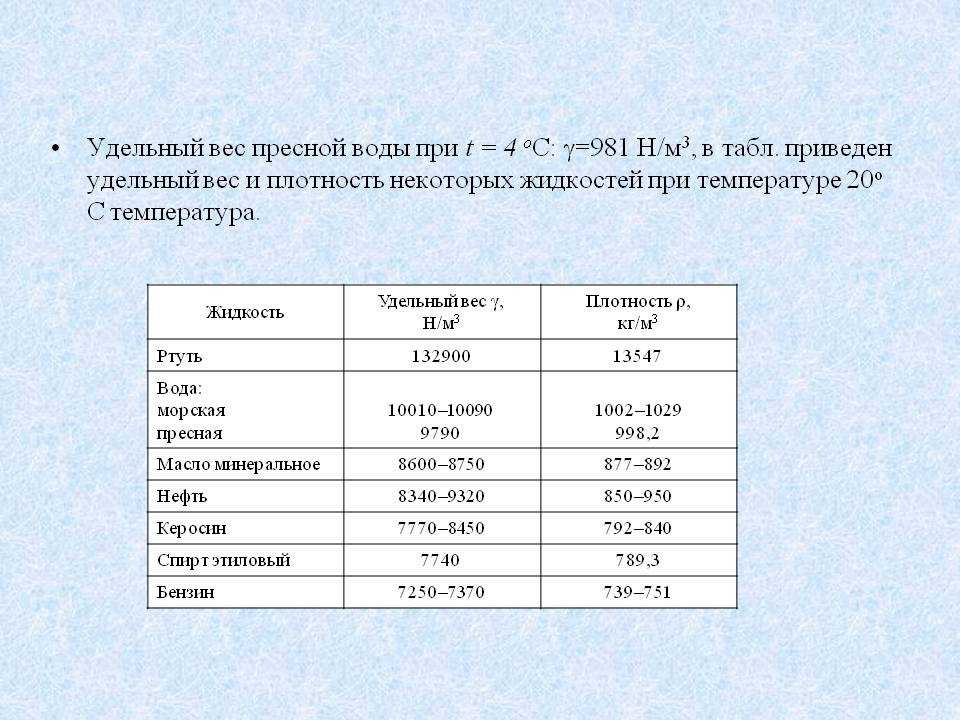

Определение удельного веса: Удельный вес | это… Что такое Удельный вес?

alexxlab | 14.01.2023 | 0 | Разное

Определение удельного веса грунта

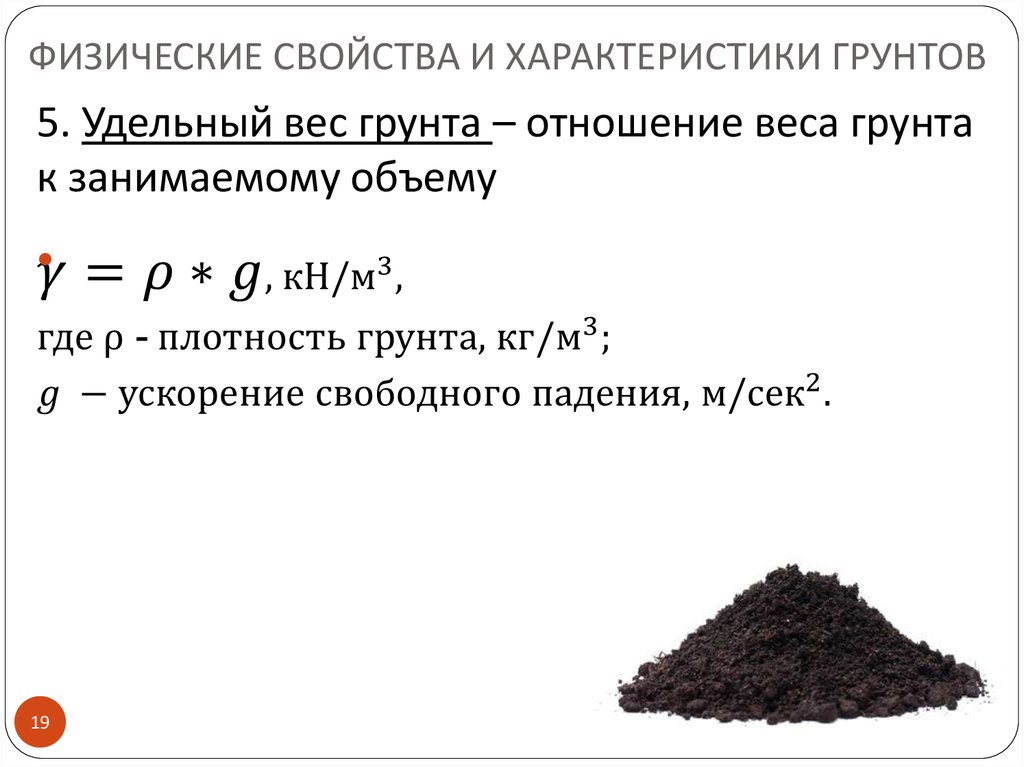

Удельным весом грунта γ называется вес единицы объема грунта ненарушенной структуры и естественной влажности. Удельный вес грунта определяют методом режущих колец. Удельный вес грунта равен отношению массы грунта природной влажности m к его объему V, умноженному на ускорение свободного падения g.

γ = ρn g, (1.3.)

где ρn – плотность грунта, ρn =m/V (1.4.)

Для

каждой разновидности грунта выполняют

не менее трех равноценных определений

удельного веса. За нормативное значение

удельного веса грунта принимают среднее

арифметическое из результатов равноценных

определений с точностью до двух знаков

после запятой.

Таблица 1.2.

Определение удельного веса грунта

№ | № бюкса | Масса, г | Размеры кольца | Плотность грунта ρn=m/v, г/см3 | Удельный вес грунта γn=ρng, кН/м3 | ||||

пустого бюкса m1 | бюкса с ґрунто m 2 | грунта, m=m2-m1 | высота h | диаметр d | обьем, V,см3 | ||||

из опыта | |||||||||

1 | 10 | 103 | 93 | 4 | 4 | 50,27 | 1. | 18.5 | |

Определение природной влажности грунта

Природной влажностью

w = mв / mс, (1. 5.)

где mв – масса воды, содержащейся в грунте;

mс – масса скелета грунта.

Рис.1.1. Общий вид сушильных шкафов

Общий вид сушильных шкафов

Таблица 1. 3.

Определение природной влажности грунта

№ бюкса | Масса, г | Масса воды в грунте, г mв= m2 – m3 | Масса скелета грунта, г mс= m3– m1 | Влажность грунта W = mв / mс | ||

пустого бюкса m1 | бюкса с влажным грунтом m2 | бюкса с сухим грунтом m3 | ||||

1 | 10 | 103 | 85 | 18 | 75 | 0,24 |

Определение пределов пластичности

Пластичность

грунта – это

способность грунта изменять свою форму,

деформироваться,

под воздействием внешних воздействий

без образования трещин

и сохранять принятую форму после снятия

нагрузки.

Влажностью на границе текучести w L называют влажность, при которой в предварительно измельченный, просеянный и затворенный водой грунт «балансирный конус» Васильева погружается под действием собственного веса за 5 секунд на глубину 10,0 мм (до метки на конусе) (рис. 1.2).

1

2

4

2

3

6

5

Рис. 1.2. Приборы для определения предела пластичности: 1 – эксикатор, 2 – бюксы, 3 – стаканчики с конусом и подставкой, 4 – чашечка с песком, 5 – дощечка, 6 – конус Васильева.

Влажностью

на границе раскатывания wp называют влажность, при которой

предварительно измельченный, просеянный

и затворенный водой грунт раскатывается

в жгут, который

при толщине 3 мм крошиться на части

длиной 3 – 5 мм по всей его длине

жгута.

Численные значения w L и w p определяют по формуле (1.5) аналогично определению природной влажности грунта.

За нормативное значение пределов пластичности принимают среднее арифметическое из результатов равноценных определений. Пример определения границ пластичности в табл.1.4.

Таблица 1 .4.

1.6. Определение удельного веса почвы

Таблица

Результаты определения водоподъемной способности почвы

№ | Время о т начала капиллярного поднятия воды | Высота поднятия воды, мм | № | Время о т начала капиллярного поднятия ВОДЫ | Высота поднятия воды, мм |

1 | 5 мин | 6 | |||

2 | 10» | 7 | 1 час | ||

3 | 20» | 8 | 2» | ||

4 | 30» | 9 | 24» | ||

5 | 40» | 10 | 48» |

По

данным наблюдений строят график. По

вертикальной оси графика откладывают

в масштабе высоту капиллярного подъема

воды в миллиметрах, а по горизонтальной

— соответствующие отрезки времени.

Горизонтальную ось для удобства

изображения больших промежутков времени

разбивают по логарифмической шкале.

Конфигурация кривой водоподъема

(рисунок) зависит от гранулометрического

состава почвы: чем крупнозернистее

состав, тем круче поднимается кривая.

Однако у крупнозернистых грунтов кривая

быстрее выполаживается вследствие

прекращения капиллярного поднятия.

По

вертикальной оси графика откладывают

в масштабе высоту капиллярного подъема

воды в миллиметрах, а по горизонтальной

— соответствующие отрезки времени.

Горизонтальную ось для удобства

изображения больших промежутков времени

разбивают по логарифмической шкале.

Конфигурация кривой водоподъема

(рисунок) зависит от гранулометрического

состава почвы: чем крупнозернистее

состав, тем круче поднимается кривая.

Однако у крупнозернистых грунтов кривая

быстрее выполаживается вследствие

прекращения капиллярного поднятия.

Сд времени (д мин/

Оборудование: фарфоровая ступка с пестиком, железный штатив с зажимом, стеклянная трубка диаметром 2-3 см, химический стакан, линейка для измерения водоподъема.

Удельным

весом почвы называется

отношение твердой фазы почвы к весу

равного объема воды. Удельный вес почвы

представляет собой интегрированный

вес всех^ компонентов твердой фазы

почвы — обломочных, глинистых и

новообразованных минералов и органических

соединений.

Надо заметить время погружения трубки в воду и вести наблюдения за высотой поднятия воды по окраске почвенной массы, темнеющей в результате увлажнения. Высоту поднятия воды замеряют линейкой от поверхности воды до верхнего уровня капиллярного поднятия. В случае неровной поверхности смоченной массы берется среднее значение из максимального и минимального отсчета. Положение уровня воды записывают по нижеприведенной схеме через указанные интервалы времени (таблица).

Наиболее распространенные породообразующие минералы (кварц, полевые шпаты) имеют удельный вес 2,5-2,6; менее распространенные породообразующие минералы (слюдыэ амфиболы, пироксены) – 2,7-3,3. Удельный вес глинистых минералов близок к таковому полевых шпатов -около 2,6; вес новообразованных минералов колеблется в зависимости от их состава: от 2,3 (гипс) до 4,0 (гидрогетит), а почвенного перегноя равен 1,4-1,8. Удельный вес нижних горизонтов почвы, содержащих незначительное количество органического вещества, близок к удельному весу наиболее распространенных минералов – 2,6-2,7,

Определять удельный

вес почвы удобно

пикнометрическим методом. Сущность

метода заключается в определении объема

твердой фазы почвы по объему вытесненной

воды. Это производится при помощи

специальной мерной колбы (или пикнометра).

Определение удельного веса проводится

одновременно с определением гигроскопической

воды.

Сущность

метода заключается в определении объема

твердой фазы почвы по объему вытесненной

воды. Это производится при помощи

специальной мерной колбы (или пикнометра).

Определение удельного веса проводится

одновременно с определением гигроскопической

воды.

Порядок работы: г *

Методом квартования отбирают среднюю пробу образца, находящегося в воздушно-сухом состоянии.

Пробу растирают в ступке и пропускают через сито с отверстиями 1 мм. Затем производят определение гигроскопической воды согласно описанию в лабораторной работе 1.3.

Пикнометр, или мерную колбу, емкостью 100 или 250 см3 надо наполнить дистиллированной водой и взвесить на технических весах. Из пикнометра примерно половину воды отливают в стакан. ?

На технические весы берут соответственно 10 или 25 г приготовленной почвы.

Навеску

надо перенести в пикнометр, содержимое

взболтать и кипятить в течение 30 мин

для удаления воздуха из почвенных

агрегатов. Для кипячения пикнометр

ставят на асбестовую сетку.

Для кипячения пикнометр

ставят на асбестовую сетку.

Пикнометр охлаждается в сосуде, в него доливают дистиллированную воду до метки и взвешивают на технических весах.

Величину удельного веса вычисляют по формуле:

P + P.-V

где

Р – вес абсолютно сухой почвы,

Pi – вес пикнометра с водой,

Р2 – вес пикнометра с водой и почвой.

р=Рр-100 100 + W*

где

Ро – вес воздушно-сухой почвы,

W – содержание гигроскопической воды в процентах. Примеры расчета результатов анализа: емкость пикнометра – 250 см3,

взята навеска почвы в воздушно-сухом состоянии – 25 г, содержание гигроскопической воды в анализируемой почве – 2,8 %.

Вес абсолютно сухой почвы (т.е. вес почвы минус вес гигроскопической воды) будет равен:

Р = ™=24,3г. 100 + 3

Вес

пикнометра с дистиллированной водой

равен 281,4

г, вес пикнометра с почвой и водой после

кипячения равен 296,2 г. Удельный вес почвы

будет равен:

Удельный вес почвы

будет равен:

24,3 + 281,4-296,2 ‘ J

Оборудование: фарфоровая ступка с пестиком, металлическое сито с отверстиями величиной в 1 мм, технические весы с разновесами, фарфоровая чашка диаметром около 5 см, термостат, эксикатор5 химический стакан, железный штатив, газовая (спиртовая горелка) или электрическая плитка, асбестовая сетка.

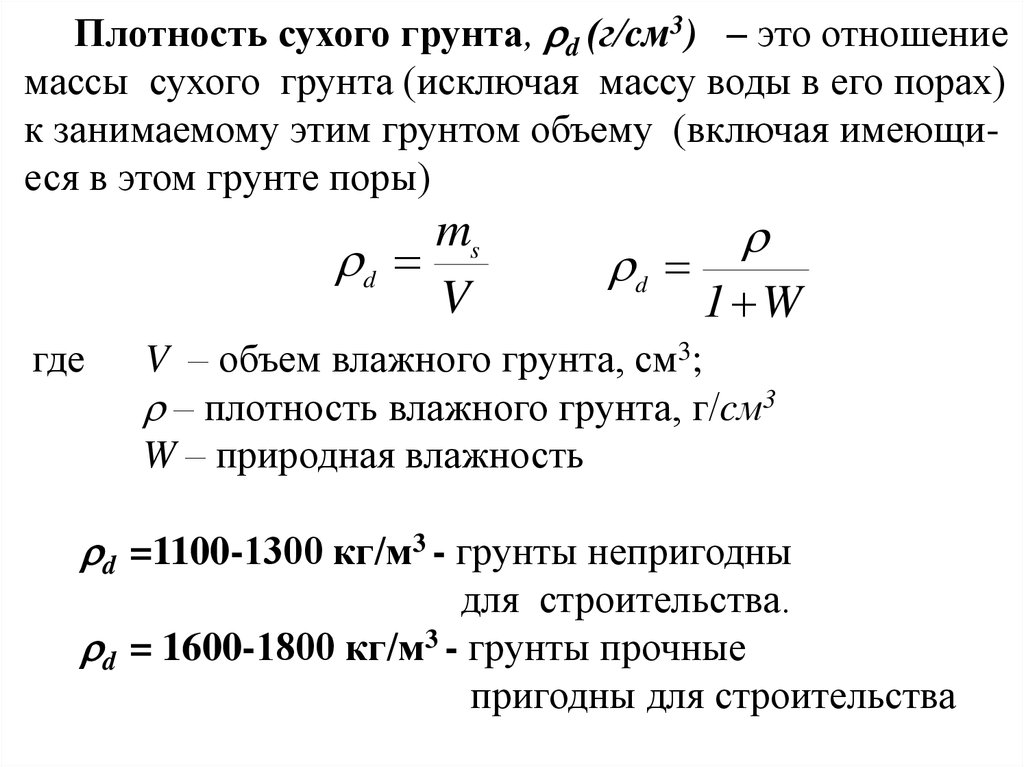

1.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ВЕСА ПОЧВЫ

Объемный

вес представляет

собой вес единицы объема почвы с

ненарушенным сложением в сухом состоянии.

Величина объемного веса в меньшей

степени зависит от гранулометрического

и минералогического состава почвы, чем

величина удельного веса. Большое влияние

на величину объемного веса почвы

оказывает содержание органического

вещества и порозность. Так как почва

является рыхлым телом, то ее объемный

вес значительно отличается от удельного

веса. В верхних горизонтах почвы объемный

вес равен обычно 0,8-1,2 г/см3,

а в нижних увеличивается до 1,3-1,6 г/см3.

Порядок работы

Металлический цилиндр определенного объема с двумя съемными крышками взвешивают.

Цилиндр врезают в стенку почвенного разреза или в увлажненный монолит. Почву надрезают снизу ножом, цилиндр отделяют. Почвенную массу, выступающую под цилиндром, срезают вровень с краями цилиндра.

Одновременно берут пробу на влажность, которую определяют согласно ранее приведенному описанию (лабораторная работа №1.2).

На цилиндр надевают крышки и взвешивают на тарелочных весах.

Объемный вес вычисляют по формуле:

v

где

di — объемный вес почвы,

Pi — вес сухой почвы в граммах,

v – объем цилиндра в кубических сантиметрах.

р _100.(Р-Р0) 1 ~ 100 + W 1

где

Р — вес сырой почвы в цилиндре, Ро – вес цилиндра без почвы,

W

– влажность почвы (в процентах на сухую

почву). Примеры

расчета результатов анализа: Л объем

цилиндра — 502 см , вес цилиндра без почвы

— 29,4 г, вес влажной почвы в цилиндре –

889,4 г, влажность почвы – 7 %.

Примеры

расчета результатов анализа: Л объем

цилиндра — 502 см , вес цилиндра без почвы

— 29,4 г, вес влажной почвы в цилиндре –

889,4 г, влажность почвы – 7 %.

Вес сухой почвы будет равен:

100-(889,4-29,4) =86.000 =

100+7 107

Объемный вес почвы будет равен:

Л 803>7 1Л

а, = = 1,6.

1 502

Оборудование: металлический цилиндр с двумя съемными крышками, нож, тарелочные весы с разновесами, термостат.

1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРОЗНОСТИ (СКВАЖНОСТИ) И СТЕПЕНИ АЭРАЦИИ ПОЧВЫ

Порочностью или скважностью называется суммарный объем всех пор и пустот между частицами твердой фазы почвы в единице объема. Порозность выражается в процентах от объема почвы. По своим размерам поры подразделяются на:

некапиллярные – с диаметром более 1 мм,

капиллярные – » от 1 до 0,001 мм,

ультрапоры – » менее 0,001 мм.

В различных почвообразующих породах порозность имеет следующие величины: глины — 44-50 %, лесс — около 45 %, крупный песок и гравий – 36-42%, пески-35-40%.

Как следует из приведенных данных, по мере увеличения содержания частиц размером менее 0,001 мм величины порозности увеличивается.

Порозность обычно составляет в верхних горизонтах почвы 55-70 %, в нижних – 35-50 %

Порозность почвы изменяется от 26 до 65 %. Наибольшей порозностью обладают почвы с хорошо выраженной структурой, наименьшая – у песчаных и оглееных почв.

Порозность определяется по величинам удельного и объемного веса по формуле:

n=i-i.ioo%.

d

где

П – порозность в процентах от объема почвы,

di – объемный вес почвы,

d – удельный вес почвы.

Пример

расчета порозности почвы: удельный

вес легкого пылеватого суглинка равен

2,55, объемный вес этого же образца

составляет 1,6 г/см3. Порозность будет равна:

Порозность будет равна:

П = 1 -—• 100% = 37%. 2,55

Степень аэрации (еоздухообеспеченности) почвы характеризуется объемом, занятым почвенным воздухом в 100 см3. Степень аэрации является важным показателем состояния почвы и зависит от степени заполненности пор почвы водой. Для нормального развития растений должен быть обеспечен достаточный доступ воздуха в почву. В противном случае создается обстановка дефицита кислорода и развиваются восстановительные процессы, угнетающе действующие на растения.

Степень аэрации определяют по формуле:

vr-n-wd„

где

Va – объем воздуха на 100 см почвы, П — порозность в процентах к объему почвы, W – влажность в процентах к весу почвы, di – объемный вес почвы в г/см .. Пример расчета степени аэрации почвы: порозность почвы – 37 %, влажность – 7 %, объемный вес – 1,6 г/см .

На

основании этих данных степень аэрации

равна: Va=37-7.

Рассмотрев состав почвы, можно выделить (помимо воды), во-первых, группу химических соединений, представляющих собой более или менее устойчивые частицы исходной почвообразующей породы – различные минералы и обломки пород. Во-вторых, выделяются соединения, возникшие в Процессе почвообразования. К этой группе относятся специфические почвенные органические соединения (перегной, или гумус) и различные неорганические образования. Последние представлены солями (карбонатами, сульфатами, хлоридами, нитратами, фосфатами) кальция, натрия, калия, магния и алюминия, гидроокислами железа и марганца (отчасти кремния и алюминия) и вторичными силикатами.

Полный

химический анализ почвы представляет

собой довольно сложную и трудоемкую

операцию, требующую специальных приборов

и хорошо оборудованной лаборатории.

Поэтому при химическом анализе почв

широко применяют различные вытяжки –

кислотные, щелочные, солевые и водные.

Вытяжкой из почвы называют сумму

соединений, растворимых в растворителе,

которым воздействуют на почву.

По степени растворимости можно выделить следующие группы химических соединений почвы:

Легкорастворимые соединения. Сюда относятся хлориды натрия, магния и кальция; бикарбонаты натрия, магния и кальция; карбонаты натрия; сульфаты натрия и магния; нитраты, нитриты и некоторые другие. Соединения этой группы легко растворяются в дистиллированной воде. В воде также растворяются некоторые органические соединения (водорастворимая часть гумуса).

Среднерастворимые соединения плохо растворяются в воде, но хорошо — в слабых растворах кислот. К этой группе относятся карбонаты кальция и магния, сульфаты кальция и гидроокислы железа.

3. Некоторые химические соединения не растворяются ни в воде, ни в слабых кислотах, но хорошо растворяются в щелочах. Например, гуминовые кислоты и их соли (важные составные части почвенного гумуса).

Ниже

приведено описание химических реакций,

которые могут дать представление о

химических особенностях анализируемой

почвы.

2.1. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГКО- И СРЕДНЕРАСТВОРИМЫХ ФОРМ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВЫ

Легко- и среднерастворимые соединения почвы имеют важное значение для почвообразования. Содержание в верхней части почвенного профиля легкорастворимых солей в количестве, превышающем 0,2 %, свидетельствует о засоленности почвы. При содержании легкорастворимых солей в количестве более 1 % почвы относятся к Солончакам. Наиболее вредны для растений сода (Na2C03), хлориды (NaCl, особенно MgCl2 и СаС12) и сульфат натрия (Na2S04), то есть легкорастворимые соединения. Из среднерастворимых соединений безвредными являются карбонаты кальция и магния, сульфат кальция (гипс). Вредное влияние на растения оказывают гидраты закиси железа; гидраты окиси безвредны.

Качественное определение содержания карбонатов

Из

образца берут небольшое количество

почвы, переносят в фарфоровую чашку. На почву из пипетки капают несколько

капель 10-процентной соляной кислоты.

При наличии карбонатов имеет место

реакция:

На почву из пипетки капают несколько

капель 10-процентной соляной кислоты.

При наличии карбонатов имеет место

реакция:

СаСОз + 2НС1 = СаС12 + С02 + Н20

Образующийся при реакции углекислый газ выделяется в виде пузырьков. Кислоту добавляют до прекращения выделения пузырьков С02. По интенсивности выделения углекислого газа и по количеству израсходованной соляной кислоты судят о более или менее значительном содержании карбонатов.

Качественный анализ водной вытяжки (определение легкорастворимых соединений)

Из образца отбирают методом квартования среднюю пробу. Материал тщательно растирают пестиком в фарфоровой ступке. На весы берут навеску почвы 25 г и переносят в колбу емкостью около 200 см3, куда наливают 50 см3 дистиллированной воды.

Колбу

несколько раз взбалтывают. Содержимое

отстаивают 5-10 мин. и фильтруют через

стеклянную воронку с бумажным фильтром

в колбу емкостью 100 см3.

Определение удельного веса — www.impactanalytical.com

— Методы —

Удельный вес — это отношение плотности вещества к плотности эталонного вещества; эквивалентно, это отношение массы вещества к массе эталонного вещества для того же заданного объема. Кажущийся удельный вес – это отношение веса одного объема вещества к весу такого же объема эталонного вещества. Эталонным веществом почти всегда является вода в самом плотном состоянии (4°C) для жидкостей; для газов это воздух при комнатной температуре (21°С). Тем не менее, температура и давление должны быть указаны как для образца, так и для эталона. Давление почти всегда равно 1 атм (101,325 кПа). Температуры как для образца, так и для эталона варьируются от отрасли к отрасли. В британском пивоварении практика определения удельного веса, как указано выше, заключается в умножении его на 1000.

Удельный вес обычно используется в промышленности в качестве простого средства получения информации о концентрации растворов различных материалов или контроля качества полимерных материалов: для оценки физических изменений или определения степени однородности между образцами или партиями.

Детали

Удельный вес зависит от температуры и давления; эталон и образец должны сравниваться при одинаковых температуре и давлении или быть скорректированы до стандартной эталонной температуры и давления. Вещества с удельным весом 1 обладают нейтральной плавучестью в воде. Те, у которых SG больше 1, плотнее воды и, несмотря на эффекты поверхностного натяжения, утонут в ней. Те, у которых SG меньше 1, менее плотны, чем вода, и будут плавать на ней. В научной работе отношение массы к объему обычно выражается непосредственно через плотность (массу единицы объема) изучаемого вещества. Именно в промышленности удельный вес находит широкое применение, часто по историческим причинам.

Аналитические методы Пикнометр (типовой метод испытаний ASTM D1840)

Удельный вес можно измерить несколькими способами. Пикнометр — это просто бутылка, которую можно точно заполнить до определенного, но не обязательно точно известного объема. Помещенный на какой-либо баланс, он будет оказывать силу, при которой, используя массу бутылки, наполненной тестируемым продуктом, и массу бутылки, полной воды, можно рассчитать удельный вес.

Цифровые плотномеры (типовой метод испытаний ASTM D4052)

Преобразователи с вибрирующим элементом: Для этого типа прибора требуется, чтобы вибрирующий элемент находился в контакте с исследуемой жидкостью. Резонансная частота элемента измеряется и связана с плотностью жидкости характеристикой, которая зависит от конструкции элемента. В современных лабораториях точные измерения удельного веса производятся с помощью осциллирующих U-образных измерителей. Они способны измерять от 5 до 6 знаков после запятой и используются в пивоварении, дистилляции, фармацевтической, нефтяной и других отраслях промышленности. Приборы измеряют фактическую массу жидкости, содержащейся в фиксированном объеме при температуре от 0 до 80 ° C, но, поскольку они основаны на микропроцессоре, могут рассчитывать кажущийся или истинный удельный вес и содержать таблицы, связывающие их с сильными сторонами обычных кислот, растворов сахаров, углеводородов. и т.д…

Газообразный гелий имеет плотность 0,164 г/л. Он в 0,139 раза плотнее воздуха.

Он в 0,139 раза плотнее воздуха.

Воздух имеет плотность 1,18 г/л

| Материал | Удельный вес |

| Пробковое дерево | 0,2 |

| Дуб | 0,75 |

| Этанол | 0,78 |

| Вода | 1 |

| Поваренная соль | 2,17 |

| Алюминий | 2,7 |

| Цемент | 3,15 |

| Железо | 7,87 |

| Медь | 8,96 |

| Свинец | 11.35 |

| Меркурий | 13,56 |

| Обедненный уран | 19,1 |

| Золото | 19,3 |

| Осмий | 22,59 |

(Образцы могут отличаться, и эти цифры приблизительны. )

)

Ссылки: Wikipedia.com / ASTM.org /chemical-reference.com

Измерение удельного веса почв

Введение

Почва -фазовый материал , состоящий из твердых частиц и пустот, заполненных водой и воздухом. Удельный вес (G S ) почвы относится к отношению удельного веса твердых частиц к удельному весу воды. Г S не следует путать с плотностью почвы, поскольку это безразмерная единица, выражающая отношение двух конкретных плотностей.

G S является важным параметром механики почвы, поскольку он может быть связан с минеральным составом почвы и выветриванием. Он также используется для получения нескольких важных параметров почвы, таких как пористость, плотность в сухом и насыщенном состоянии и степень насыщения.

Испытательное оборудование

Для определения удельного веса почвы необходимо следующее оборудование:

- Обломатическая колба, отмеченная тонким кольцом в определенной точке его шеи (отметка выпускника)

- , чувствительный к балансу 0,01G

- Вакуум

- Distilled Water

- FURNLENLEN

- 55.

процедура

процедураУдельный вес рассчитывается как отношение веса в воздухе данного объема частиц почвы при указанной температуре к весу в воздухе равного объема дистиллированной воды при той же температуре. Процедура достижения этой цели следующая:

- Взвесьте пустую и чистую мерную колбу ( W 1 ).

- Наполните колбу дистиллированной водой до отметки деления.

- Очистите и высушите внутреннюю часть (над уровнем воды) и внешнюю часть колбы и взвесьте ее ( W 2 ).

- Опорожните и высушите колбу.

- Взвесьте около 50 грамм почвенного материала.

- С помощью воронки осторожно поместите почву в колбу и взвесьте ее ( W 3 ).

- Заполните примерно 2/3 колбы дистиллированной водой.

- Используйте вакуумный насос для постепенного создания вакуума и удаления захваченного воздуха, вращая колбу для удаления пузырьков воздуха. Процедура должна длиться около 2-3 минут для песка и 10-15 минут для глины.

85

85