Полимеры и их применение: Полимеры: что это, применение, свойства, перспективы

alexxlab | 12.01.1987 | 0 | Разное

Полимеры: что это, применение, свойства, перспективы

Жизнь сейчас трудно представить без полимеров. Из них созданы гаджеты, одежда, запчасти и даже контактные линзы. Да и сама молекула ДНК — тоже полимер. РБК Тренды выяснили, какими бывают полимеры и как их получают

Что такое полимеры

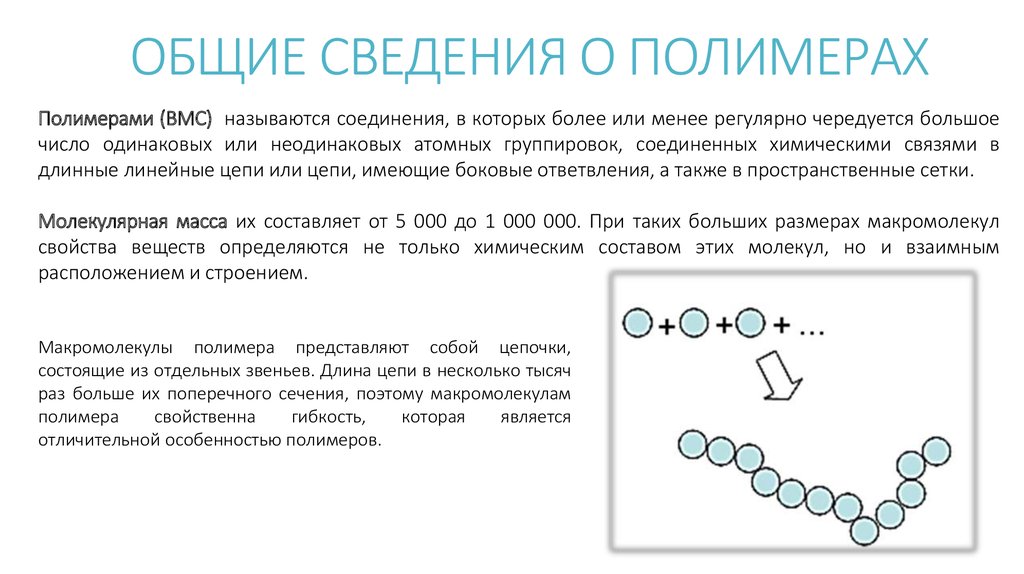

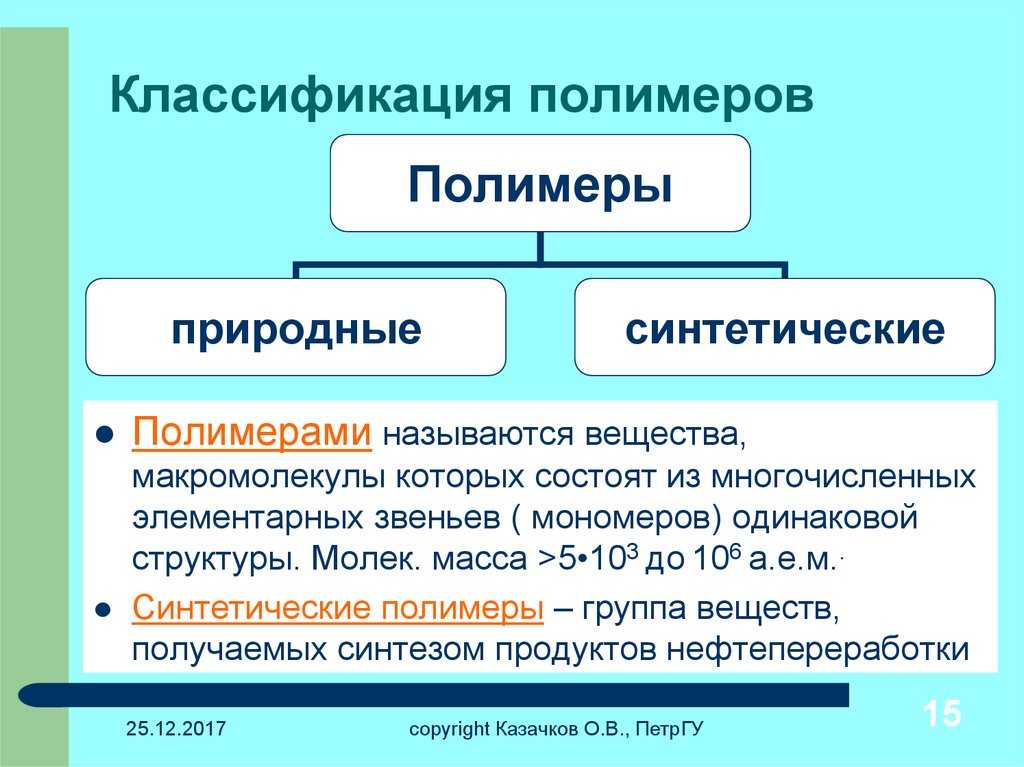

У слова «полимер» греческое происхождение: pollá (многие) и méros (часть). Полимеры — это вещества, которые состоят из множества мономеров (структурные звенья). По строению полимеры бывают линейными, разветвленными или сетевыми. Количество мономерных звеньев и молекулярная масса каждого из них влияют на свойства будущего материала.

Название синтетических полимеров, используемых в статье:

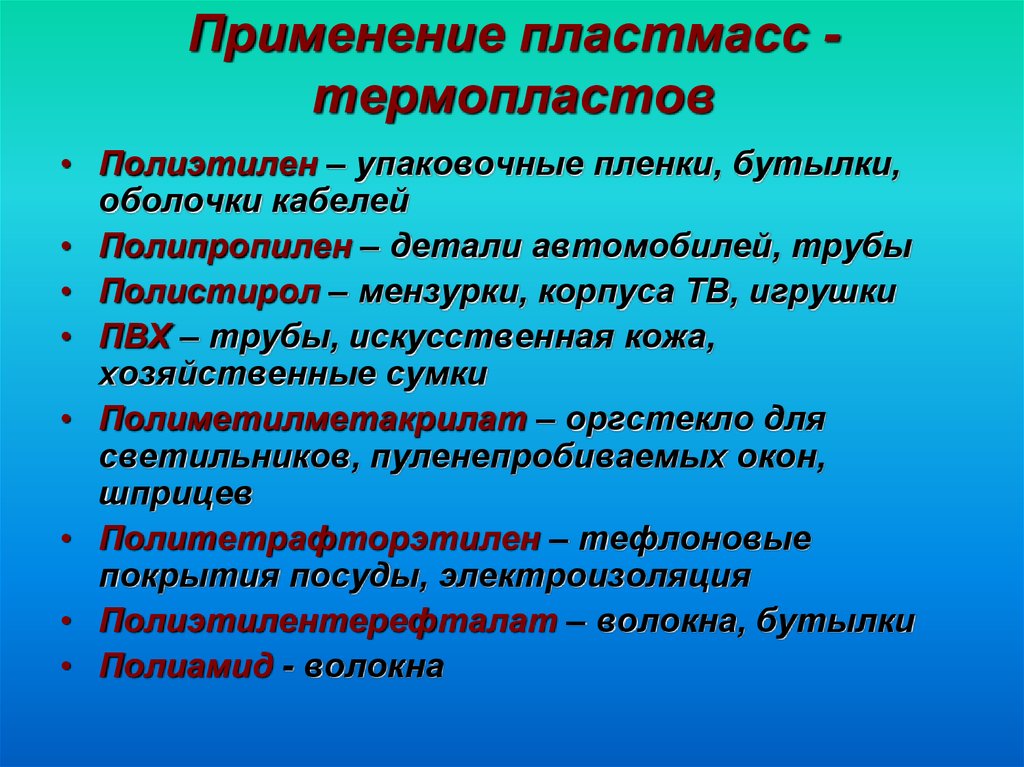

- Полиэтилен — термопластичный полимер этилена.

- Полиуретан — сырьем для этого полимера служит полиол. Его получают из сырой нефти.

- Полиамид — получается в результате химической переработки угля, газа и нефти.

- Поливинилхлорид (ПВХ) — синтетический термопластик, который состоит из хлора и этилена.

- Бакелит — продукт реакции фенола и формальдегида под давлением при высоких температурах.

- Полиметилметакрилат (оргстекло) — полимер, который пропускает свет, и внешне похож на стекло.

- Полиэфирное волокно — используется в качестве наполнителя в игрушках, одеялах, подушках, мебели.

- Полипропилен — твердое вещество, которое получается в результате полимеризации пропилена (бесцветный газ).

- Полиамиды — в эту группу пластмасс входят найлон, капрон, анид.

- Тефлон — полимер, который содержит углерод и фтор (политетрафторэтилен).

- Полимерные композиты — изготавливаются из двух и более компонентов.

В качестве основного (матрицы) выступает полимер.

В качестве основного (матрицы) выступает полимер. - Полиакриламид (ПАА ) — полимер белого цвета без запаха. Растворяется в воде, в ледяной уксусной и молочной кислотах и глицерине, но не растворяется в этаноле, метаноле и ацетоне.

Применение полимеров

Полимеры в нефтегазовой промышленности

Нефть и газ — это не просто источник топлива для большинства видов транспорта, но и сырье для химического производства. Именно из нефтепродуктов создают большинство видов полимеров.

Также полученные полимеры используются и в самом процессе добычи. Так, для увеличения производительности и очистки трубопроводов используют полиакриламид (ПАА) и его производные. Этот технический водорастворимый полимер помогает увеличивать максимальную пропускную способность нефтепровода и улучшает качество перекачиваемой нефти. Его же используют при ремонтных работах в скважинах.

В медицине

Медицинская сфера уже давно и активно использует изделия из полимеров. Среди них: штифты, одноразовые шприцы, инструменты для хирургии, контейнеры для плазмы и крови, контактные линзы, лабораторная посуда, хирургические нити, бахилы, протезы, искусственные органы и даже полимерные наногели для доставки лекарств.

Среди них: штифты, одноразовые шприцы, инструменты для хирургии, контейнеры для плазмы и крови, контактные линзы, лабораторная посуда, хирургические нити, бахилы, протезы, искусственные органы и даже полимерные наногели для доставки лекарств.

Изучение возможностей полимеров на этом не останавливается. Так, студенты и профессоры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в 2017 году решили усовершенствовать полиэтилен, чтобы использовать его в качестве замены костей, суставов и мышц. По мнению ученых, если доработать идею, то срок годности импланта из этого материала составит не менее 15 лет.

В автомобилестроении

Предприятия автомобильной промышленности используют не менее 100 видов полимерных материалов при производстве транспортных средств. Так, колпаки колес, приборные панели и некоторые части двигателя сделаны из полипропилена. Сиденья выполнены из полиуретана, коврики — из полиэтилена. В рычагах включения привода, шестернях, бензобаке, аккумуляторе, корпусах предохранителей есть полиамид. Проводку делают из поливинилхлорида (ПВХ). Этот термопластичный полимер винилхлорида знаком жителям всего мира. Из него обычно изготавливаются линолеум и натяжные потолки.

Проводку делают из поливинилхлорида (ПВХ). Этот термопластичный полимер винилхлорида знаком жителям всего мира. Из него обычно изготавливаются линолеум и натяжные потолки.

В строительстве

Не отстает от других и строительная сфера. Из полимеров создают электротехнические конструкции, кабели, провода, трубы, изоляционные эмали, лаки, пленки, сетки, ограждения и защитные покрытия. Более того, полимеры добавляются в состав железобетона и бетона. Это позволяет улучшить качество строительных материалов.

В пищевой промышленности

Полимеры в пищевой промышленности обязаны соответствовать определенным санитарно-гигиеническим требованиям. Они не должны влиять на органолептические свойства продуктов (вкус, цвет, запах), а также содержать токсичные компоненты. Полимеры используются не только в производстве оборудования для пищевой промышленности, но и в упаковочных материалах.

- Оборудование. К примеру, в консервной и молочной промышленности звенья транспортерных лент изготовлены из полиамидов или полиэтилена высокой плотности.

А для того, чтобы сырье и полуфабрикаты не прилипали к поверхности оборудования, на металлические конструкции наносят специальные полимерные покрытия.

А для того, чтобы сырье и полуфабрикаты не прилипали к поверхности оборудования, на металлические конструкции наносят специальные полимерные покрытия. - Полимерная упаковка. Она позволяет сохранять миллионы тонн сельскохозяйственной продукции и продовольствия в магазинах. Так, одноразовые многослойные пленки сохраняют продукты на 20% дольше без добавления консервантов.

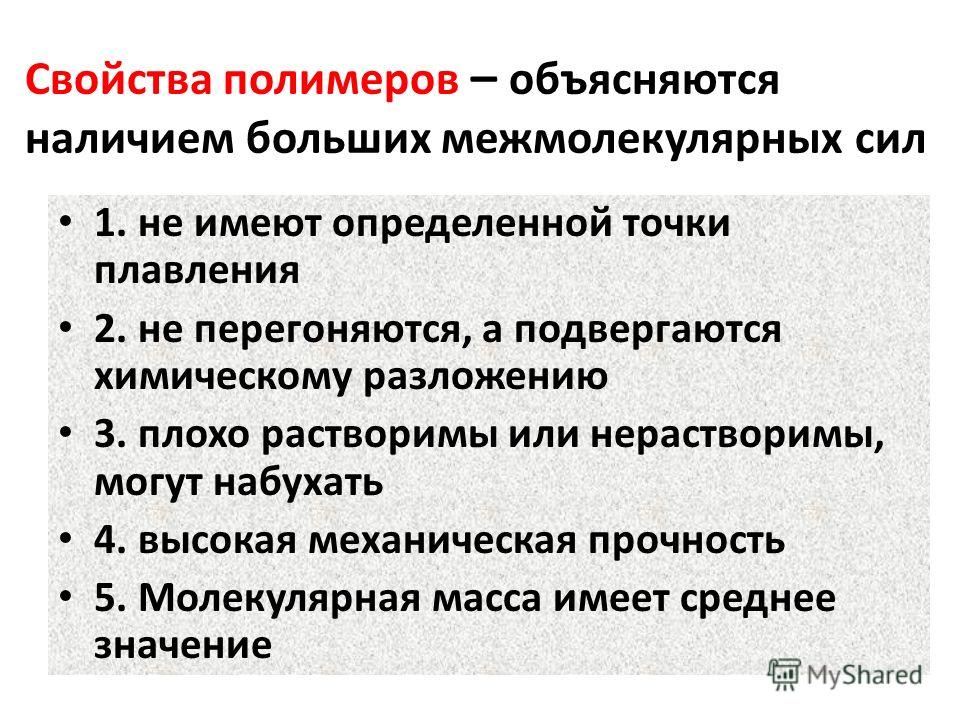

Свойства полимеров

- Ударопрочность. По способности выдерживать механическую нагрузку полимеры ничем не уступают некоторым металлам. Поэтому полимеры используют при создании автомобильных бамперов, защитных чехлов и не только.

- Пластичность и эластичность. Таким свойством обладают, например, природные и синтетические каучуки. Именно поэтому их используют при создании автомобильных шин, шланги, оболочки проводов и кабелей, подошвы для обуви, воздушные шарики и не только.

- Отражательная способность.

Благодаря этому свойству из полимеров создают специальные светоотражающие пленки. Обычно их используют для индикации предметов в темное время суток. К примеру, светоотражающие материалы применяют при организации дорожного движения, создании билбордов и баннеров.

Благодаря этому свойству из полимеров создают специальные светоотражающие пленки. Обычно их используют для индикации предметов в темное время суток. К примеру, светоотражающие материалы применяют при организации дорожного движения, создании билбордов и баннеров. - Электроизоляция. Полимеры — диэлектрики (не пропускают через себя электрический ток). Их можно использовать не только в качестве изоляционных материалов в электрооборудовании, но и при изготовлении рукояток инструмента для работы с токопроводящими деталями.

Природные и синтетические полимеры

Природные

Природные полимеры встречаются повсюду. Они представляют собой макромолекулы, созданные самой природой без участия человека. Приведем ряд примеров.

- Полисахариды. В эту большую группу природных полимеров относят крахмал и целлюлозу. Они отличаются друг от друга своими свойствами. Так, крахмал легко растворяется в воде и его можно употреблять в пищу.

- Белки (протеины) — природный полимер, который состоит из аминокислот. Именно белок отвечает за рост, строение и развитие живого организма.

- Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые кислоты (РНК) содержат всю информацию о человека: от болезней до талантов.

- Природный каучук. Это пластичный и вязкий полимер, который содержится в соке каучуконосных растений.

Синтетические

До XIX века промышленности хватало природных полимеров. Но со временем из-за нехватки ресурсов появилась потребность и в других материалах. Так, в 1909 году американский химик Лео Бакеланд пытался найти замену природному шеллаку (смола). Но в итоге опыты помогли ему создать материал под названием бакелит. Он получился в результате реакции фенола и формальдегида под давлением при высоких температурах.

Обложка TIME за 22 сентября 1924 года с фотографией Бакеланда (Фото: wikipedia.org)

- Перед Второй мировой войной в нескольких странах (Англия, Германия и США) стартовало производство синтетического каучука. В тоже время началась разработка полистирола, поливинилхлорида, полиметилметакрилата.

- В 1950-е годы ученые создали полиэфирное волокно и началось производство тканей на его основе. Тогда же появились полипропилен и полиэтилен низкого давления. Затем в массовое производство запустили полиуретаны.

- В 1960–1970-х годах удалось синтезировать полиамиды.

Как получают полимеры

Полимеры получают двумя способами: полимеризация и поликонденсация. У каждого свои особенности. Полимеризация — это процесс, при котором мономеры объединяются в цепи и удерживаются химическими связями. Полимеризацией получают полистирол, хлоропреновый и бутадиеновый каучуки, тефлон, полипропилен, полиэтилен.

Полимеризацией получают полистирол, хлоропреновый и бутадиеновый каучуки, тефлон, полипропилен, полиэтилен.

«Полимеры получают реакцией соединения мономеров. Если говорить простым языком, то это бусы, где бусины — это мономеры. При получении полимеров не меняется состав. То есть какие атомы были в веществе, такие и остаются. Меняется только их количество. И в зависимости от количества мономеров меняются их свойства», — объяснила РБК Трендам начальник лаборатории наливной станции «Нагорная» АО «Транснефть — Верхняя Волга» Алина Мусина.

При поликонденсации помимо полимера образуется еще и низкомолекулярное вещество (вода, спирт, хлороводород). В процессе поликонденсации образуются лавсан, полипептиды, фенолформальдегидные смолы. А вот капрон, например, можно получить сразу двумя способами.

Полимеры и пластмассы: в чем разница

Зачастую слово «полимер» используют как синоним понятию «пластмасса». Но это не так. Пластмасса — это лишь один из видов полимеров. Многие виды пластмасс синтезируют из нефти или углеводородного масла. В мире ежегодно производится более 380 млн т пластика. А в Мировой океан каждый год попадает около 8 млн т предметов из этого материала: бутылки, пакеты, рыболовные сети.

Многие виды пластмасс синтезируют из нефти или углеводородного масла. В мире ежегодно производится более 380 млн т пластика. А в Мировой океан каждый год попадает около 8 млн т предметов из этого материала: бутылки, пакеты, рыболовные сети.

По мнению экологов, именно процесс производства пластмасс создал глобальный кризис отходов. Опасения защитников окружающей среды вызывает не только объем выбросов, но и сам процесс создания таких материалов.

По данным Greenpeace, при добыче нефти и газа в воздух и воду попадает масса токсичных веществ. Более 170 химикатов, которые используют при добыче сырья для пластмасс, вызывают множество болезней: от онкологии до ослабления иммунной системы.

Будущее полимеров

В будущем мир не сможет уйти от полимеров, уверены эксперты. С каждым годом они будут приобретать новые формы. На первый план уже сейчас начинают выходить «зеленые» полимеры. Речь идет о композитах, которые объединяют в себе сильные стороны природных и синтетических полимеров.

«Нужно понимать, что полимеры — это не только что-то твердое. Они могут быть жидкими, прозрачными, цветными, более гибкими, менее гибкими, пластичными. Это и объясняет их широкое применение во всех сферах нашей жизни», — добавила Алина Мусина.

Тем временем ученые и производители продолжают искать способы снизить экологический след от некоторых видов полимеров. Одни компании уменьшают количество первичного пластика и делают ставку на вторичную переработку, а другие разрабатывают альтернативные варианты.

Так, английская компания Polythene UK представила несколько видов упаковок на растительной основе. Сейчас предприятие производит компостируемый полиэтилен на основе крахмала. Упаковку из такого материала не нужно перерабатывать — процесс разложения займет не более трех лет. Со временем они распадаются на природные элементы: биомассу, воду, углекислый газ, метан. Еще одна альтернатива — полиэтилен из отходов сахарного тростника. Его можно использовать для крышек поддонов.

Применение полимеров

Автор: iforget • Дата публикации: 17.01.2020

На сегодняшний день полимеры используются повсеместно. Их применяют в медицине, машиностроении, оборонительном комплексе, транспортном сегменте, энергетике, строительстве и других отраслях.

Слово «полимер» имеет греческое происхождение. В переводе оно означает «многослойный». Речь идёт о высокомолекулярных соединениях с пространственной конфигурацией молекул и химическим соединением звеньев. Учитывая параметры рассматриваемых веществ, можно говорить о том, что свойства полимеров могут существенно отличаться. Приобрести полимерные материалы можно на сайте https://ipolymer.ru специализированной компании, которая занимается изготовлением гидроизоляционных, антикоррозионных и декоративных покрытий. Предприятие специализируется на производстве наливных полов, негорючих огнезащитных и теплоизоляционных материалов. Вся продукция ориентирована на машиностроение, пищевой комплекс, энергетику, строительную отрасль и другие направления. Сырье поступает от ведущих мировых производителей. Благодаря собственному производству предприятия ежедневно изготавливает около 50 т полимерных материалов. Рассмотрим основные сферы их использования.

Сырье поступает от ведущих мировых производителей. Благодаря собственному производству предприятия ежедневно изготавливает около 50 т полимерных материалов. Рассмотрим основные сферы их использования.

Применение полимеров

Необходимо выделить основные направления использования полимерных материалов:

- строительство;

- машиностроение;

- текстильная промышленность;

- пищевая отрасль;

- энергетический и транспортный комплексы;

- нефтегазовая промышленность;

- медицина;

- оборонительный комплекс.

Использование полимеров в строительном сегменте

Необходимо отметить, что основными характеристиками полимеров являются устойчивость к влаге, воздействию микроорганизмов, механическая прочность и долговечность в процессе эксплуатации. Учитывая перечисленные преимущества, синтетику используют для изготовления древесных пластиков, полимерных бетонов, различных видов отделочных материалов.

Достаточно часто полимеры применяют в дорожном строительстве. Как правило, речь идет о приготовлении полимерцементных бетонов, в состав которых входят специальные наполнители. В результате химического воздействия полимеры обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью и долговечность покрытия. Широко используются полимеры и при изготовлении лакокрасочных материалов, других декоративных и защитных покрытий. Высокая износостойкость и эластичность позволяют применять полимеры в качестве стабилизаторов. В отличие от органических веществ они имеют прочную молекулярную решетку, что обуславливает их продолжительную эксплуатацию.

Применение полимеров в машиностроительном комплексе

Специалисты отмечают, что использование полимерных материалов при изготовлении конструкций различного рода соизмеримо с применением стали. На сегодняшний день полиэтилен, полипропилен, полиамиды, текстолит, древесные пластики и другие разновидности полимеров используют для изготовления целого ряда узлов и деталей машин. Речь идёт о технологической оснастке предприятий тормозными колодками, направляющими станков, маховиками, червячными и зубчатыми колесами, уплотнителями, деталями приборов, гайками и болтами, шайбами. Широко используются полимеры для изготовления корпусов приборов, электроизоляционных деталей, кулачковых механизмов, пружин, литейных моделей и т.д..

Речь идёт о технологической оснастке предприятий тормозными колодками, направляющими станков, маховиками, червячными и зубчатыми колесами, уплотнителями, деталями приборов, гайками и болтами, шайбами. Широко используются полимеры для изготовления корпусов приборов, электроизоляционных деталей, кулачковых механизмов, пружин, литейных моделей и т.д..

Полимеры повсеместно применяются в электротехнике, автомобилестроении и на железнодорожном транспорте. Например, некоторые виды полимеров предназначены для изготовления зубчатых колёс и подшипников скольжения. Износостойкие материалы предназначены для эксплуатации в условиях агрессивных сред и при максимальных нагрузках. Синтетические составы заменили нержавеющую сталь и другие виды металлов при изготовлении труб, подъемных устройств, ремней, уплотнительных прокладок и других деталей.

Оставьте первый комментарий

Похожие материалы

|

[27. Машинная штукатурка фасадов от компании ПетроСтройМашинная штукатурка фасада – метод выравнивания и подготовки наружных поверхностей к финишной отделке. Применяется для работы с разными строениями. Позволяет не только привести объект в порядок, но и восстановить ветхую постройку. Технология имеет немало преимуществ: отделочный материал не нагружает основание; с помощью штукатурки можно устранить даже серьезные дефекты; возможно армирование ф… |

|

[27.09.2022] Как работать с листовым металломЛистовой металл – один из самых востребованных видов металлопроката. Его используют в строительстве и производстве. Из него изготавливают различные конструкции, детали и элементы. Существуют два основных метода работы с этим материалом. Гибка листового металла С листовым металлом легко работать, если использовать https://mach5metal. com/ru/valcy-listogibochnye – особой станок, в котор… com/ru/valcy-listogibochnye – особой станок, в котор…

|

|

[26.09.2022] Капитальный ремонт дизельного двигателя автомобиля: когда нужен и как проводитсяНе путайте капитальный ремонт с текущим. Задача текущего – восстановить состояние двигателя: подкрутить, очистить, частично заменить детали. Капитальный ремонт дизельного двигателя подразумевает полное восстановление характеристик мотора. В процесс входит объемный перечень работ, включающих демонтаж, дефектовку, замену деталей, настройку и многое другое. Тем не менее, качественный ремонт дизельных… |

|

[26.09.2022] Каркасные дома под ключ: выигрыш в цене и срокахКаркасные дома подойдут тем, кто хочет иметь комфортное, экологически дешевое жилье. На сайте https://www. karkas-k.ru/project/ представлены проекты каркасников различной этажности и площади. Выбрав подходящий вариант, клиент компании “Каркас Комплект” может оставить заявку на сайте. Специалист поможет рассчитать стоимость строительства и уложиться в бюджет, а затем бригада приступит к … karkas-k.ru/project/ представлены проекты каркасников различной этажности и площади. Выбрав подходящий вариант, клиент компании “Каркас Комплект” может оставить заявку на сайте. Специалист поможет рассчитать стоимость строительства и уложиться в бюджет, а затем бригада приступит к …

|

|

[26.09.2022] Разработка котлована разными способамиРазработка котлована – процесс не простой. Перед тем как начать работы, необходимо в обязательном порядке продумать выполнение самого процесса, а также провести необходимые подготовительные геодезические работы. Данный процесс не просто выполняется по собственному желанию, а полностью регламентируется законодательством согласно СНиП-ом 3.02.01-87. Существуют и общие рекомендации. Например, л… |

Механические, физические и химические свойства полимеров

Свойства полимеров

Что такое полимерные материалы

Полимеры являются уникальной группой материалов, обладающие множеством полезных свойств при невысокой стоимости.

По своей природе они представляют из себя высокомолекулярные соединения, состоящие из многих тысяч повторяющихся групп атомов – мономеров. От химического строения мономеров и от их пространственного расположения и взаимодействия с другими атомами той же самой или прочих молекул полимера и зависят его свойства.

Рис.1. Наглядная схема макромолекулы

В данном материале мы в общих чертах рассмотрим особенности основных полимеров, которые, конечно же очень многообразны. Полимеры являются гигантским классом материалов с безграничным количеством применений, причем постоянно появляются новые и новые.

Механические характеристики

Главное, что определяет качество полимера и возможность его применения в той или иной области – это механические свойства полимеров. Они зависят от атомного состава макромолекулы, ее молекулярной массы, пространственной и кристаллической структур и физического состояния. Все полимеры в той или иной степени характеризуются хорошими эластичностью и прочностью. Также они (в случае с термопластами) довольно легко и при невысоких температурах переходят в вязкотекучее состояние (плавятся) и принимают нужную форму изделия.

Они зависят от атомного состава макромолекулы, ее молекулярной массы, пространственной и кристаллической структур и физического состояния. Все полимеры в той или иной степени характеризуются хорошими эластичностью и прочностью. Также они (в случае с термопластами) довольно легко и при невысоких температурах переходят в вязкотекучее состояние (плавятся) и принимают нужную форму изделия.

Гибкость макромолекулы и, соответственно, эластичность полимеров в общем случае снижается с ростом молекулярной массы. При этом некоторые мономеры повышают эластичность, такие как, например, диеновые углеводороды. В случае их введения в полимерную матрицу любого полимера, эластичность, как правило, повышается.

Полимеры обладают специальным состоянием вещества – высокоэластическим. В случае с термореактивными пластмассами их молекулы способны образовывать сшитые на элементарном уровне сетчатые структуры, не способные к повторному плавлению и переработке.

Прочностные свойства полимеров повышаются с ростом молекулярной массы, и кроме того, при сшивке – получении сначала разветвленных макромолекул, а затем трехмерных структур. Кристаллические полимеры обладают большей прочностью, чем аморфные, даже если по химическому составу они идентичны. Так, прочность при растяжении на разрыв кристаллического ПЭ на полтора-два порядка выше прочности аморфного ПЭ.

Кристаллические полимеры обладают большей прочностью, чем аморфные, даже если по химическому составу они идентичны. Так, прочность при растяжении на разрыв кристаллического ПЭ на полтора-два порядка выше прочности аморфного ПЭ.

Прочность, рассчитанная исходя из площади высокомолекулярных соединений высокой кристалличности не очень отличается от аналогичной прочности стали, а при расчетах на единицу массы – выше нее. Стереорегулярные полимеры обладают лучшими прочностными характеристиками, чем неупорядоченные.

Электрические свойства полимеров

Как известно, любое вещество может в той или иной степени быть диэлектриком, либо полупроводником, либо проводником электрического тока.

Большая часть пластмасс – диэлектрики, но с очень различными свойствами, которые находятся в зависимости от химсостава и структуры полимерных молекул. Главным образом, электрические характеристики зависят от количества и состава полярных групп в макромолекулах. Если в составе есть галогенные, гидроксидные, карбоксидные и т.п. и другие полярные области молекул, то это ослабляет диэлектрические и электроизоляционные свойства.

Если в составе есть галогенные, гидроксидные, карбоксидные и т.п. и другие полярные области молекул, то это ослабляет диэлектрические и электроизоляционные свойства.

Рис.2. Кабели – одно из полимероемких направлений производства

Например, диэлектрическая проницаемость ПВХ в 1,5 раза меньше, а прочие электрические характеристики намного более низкие, чем у полиэтилена. Исходя из вышесказанного самые лучшие диэлектрики – это пластики, в мономерное звено которых не входят полярные звенья, например упомянутый выше ПЭ, фторопласты, полиизобутилен, полистирол.

При росте молекулярной массы диэлектрические характеристики пластмасс становятся выше. Обратное можно сказать про переход полимеров от стеклообразного к вязкотекучему состоянию через высокоэластичное. При этом удельная электрическая проводимость растет. Это происходит ввиду более интенсивного перемещения ионов, которые получаются при разложении макромолекул на более мелкие составные части (термодеструкции при нагреве). Свой вклад в повышение электропроводности дает и диссоциация примеси, которые могут состоять из остатков веществ после поликонденсации, растворителей, эмульгаторов, инициаторов и катализаторов реакции синтеза. Из описанного следует, что при необходимости повышения диэлектрических качеств полимеров нужно как можно лучше очищать их от примесей.

Свой вклад в повышение электропроводности дает и диссоциация примеси, которые могут состоять из остатков веществ после поликонденсации, растворителей, эмульгаторов, инициаторов и катализаторов реакции синтеза. Из описанного следует, что при необходимости повышения диэлектрических качеств полимеров нужно как можно лучше очищать их от примесей.

Важно, что наличие определенных атомных групп, таких как гидроксигруппа, повышает гидрофильность полимеров. Полимеры с гидроксигруппами в составе лучше поглощают воду, что в свою очередь ведет к росту их электропроводности.

Полимерными полупроводникам называют соединения, обладающие более высокой электропроводимостью. Чаще всего это полимеры, имеющие в составе наличие сопряженных двойных связей С=С. Полупроводниковые качества у них связаны с образованием свободных электронов этих двойных связей. При попадании в электрическое поле такие электроны иногда имеют возможность перемещения вдоль полимерной цепи, таким образом перенося электрический заряд. Так, полимерами-полупроводниками являются полиацетилен, поливинилены, полинитрилы и некоторые другие.

Так, полимерами-полупроводниками являются полиацетилен, поливинилены, полинитрилы и некоторые другие.

Значение проводимости полупроводниковых полимеров также растет не только при повышении температуры, но и при действии света.

Не так давно было обнаружено важное качество полиацетилена и некоторых более редких полимеров резко повышать свою электропроводность при добавлении в систему положительно заряженных ионов, например Li+, или, наоборот, отрицательных ионов, например СlO4-. Такие полупроводники называются легированными и пригодны для использования в аккумуляторах и конденсаторах даже для замены металлов, которым пока не было альтернативы в этой области.

Оптические свойства полимеров

С точки зрения светопропускания и прочих оптических свойств полимеры ведут себя очень дифференцированно. В науке и промышленности известны как пластики с превосходными оптическими характеристиками, так и не имеющие такие качеств.

К первой группе можно отнести прежде всего поликарбонат, широко применяющийся в качестве замены силикатному стеклу, и полиметиметакрилат (ПММА), много десятилетий известный потребителям под именем «оргстекло». Кроме того, разработано множество типов прозрачных стирольных пластиков, начиная с полистирола общего назначения и заканчивая прозрачным АБС и стирольными эластомерами. В стирольной группе по широкому набору полезных свойств и хорошей перерабатываемости стоит отметить SAN и другие сополимеры стирола.

Кроме того, разработано множество типов прозрачных стирольных пластиков, начиная с полистирола общего назначения и заканчивая прозрачным АБС и стирольными эластомерами. В стирольной группе по широкому набору полезных свойств и хорошей перерабатываемости стоит отметить SAN и другие сополимеры стирола.

Рис.3. Пластики все чаще используют в оптике

Большие успехи достигнуты в направлении получения прозрачных полиолефинов, являющихся одними из наиболее дешевых полимеров. Если гомо-полипропилен и особенно полиэтилен являются непрозрачными, то некоторые этилен-пропиленовые сополимеры обладают этим ценным качеством.

Главные типы полимеров

Рассмотрим кратко особенности основных крупнотоннажных пластмасс, широко использующихся на сегодняшний день.

-

Полиэтилен – простейший из термопластов и полиолефинов, имеющий формулу (— СН2 — СН2—)n, где n — здесь и далее равна степени полимеризации.

Материал подразделяется на несколько видов, свойства которых существенно отличаются. Наиболее употребимыми являются полиэтилен низкого давления (высокой плотности) и полиэтилен высокого давления (низкой плотности), которые получаются при разных условиях синтеза и наличия специальных катализаторов. Плотность ПЭВД – около 920 кг/куб.м, плотность ПЭНД –около 960 кг/куб.м.

Материал подразделяется на несколько видов, свойства которых существенно отличаются. Наиболее употребимыми являются полиэтилен низкого давления (высокой плотности) и полиэтилен высокого давления (низкой плотности), которые получаются при разных условиях синтеза и наличия специальных катализаторов. Плотность ПЭВД – около 920 кг/куб.м, плотность ПЭНД –около 960 кг/куб.м.

ПЭНД – более кристаллический полимер, он обладает лучшими прочностными характеристиками, жесткостью и более высокой температурой размягчения. Полиэтилен имеет хорошие химические характеристики, стоек к воде органике и хлорорганике, но нестоек к сильным окислителям и фотодеструкции. ПЭ обладает отличными диэлектрическими характеристиками и широким диапазоном температур эксплуатации.

-

Полипропилен, имеющий формулу (—СН(СН3) — СН2 —)n — также относится к классу полиолефинов. Это вид полимеров, имеющих значительную степень кристалличности, при примерно равной стоимости с полиэтиленом выигрывает у него за счет более низкой плотности, которая составляет около 900 кг/куб.

м.

м.

ПП имеет лучшую термостойкость, чем полиэтилен и может эксплуатироваться до 140 градусов С (для некоторых марок). Также он славится хорошей прочностью и жесткостью, стоек к истиранию, эластичен.

В современной промышленности используется всё меньше полипропилена гомополимера и все больше различных сополимеров пропилена и этилена, для простоты именующихся также «полипропилен».

-

Полистирол — термопласт, который синтезируют путем полимеризации стирола. В чистом виде ПС является хрупким прозрачным пластиком. ПС имеет хорошие диэлектрические данные и применяется для электроизоляции. Полистирол, как и описанные выше полиолефины хорошо перерабатывается в изделия всеми способами переработки.

В современной промышленности используются в основном сополимеры стирола, так называемые стирольные пластики. В их перечень входят как ударопрочные марки полистирола (на самом деле сополимеры главным образом с каучуками), так и широко известный АБС-пластик, полимеры SAN, ASA и многие другие.

-

Поливинилхлорид или ПВХ – простейший из группы хлорорганических полимеров, имеющий формулу (—СН2 — СНСl—)n. Этот известный всем термопласт, получается при полимеризации простейшего хлорсодержащего ненасыщенного органического соединения винилхлорида (хлорэтилена). В чистом виде называется «смола ПВХ». Существует две основные группы ПВХ материалов, получаемые из одной и той же смолы и отличающиеся составом композиции, главным образом количеством пластификатора, это – жесткий ПВХ и пластикат.

Важнейшее качество ПВХ – его трудногорючесть. Поливинилхлорид не поддерживает горение, поэтому широко используется в строительстве. Этот полимер обладает хорошими физико-механическими данными. Хотя как диэлектрик поливинилхлорид уступает ПЭ и ПС он гораздо чаще используется (в качестве пластиката) для изоляции проводов и кабелей ввиду своей негорючести. Недостатком ПВХ является сложность его переработки в изделия, т.к. он склонен к деструкции уже при температурах около 100 градусов С, тогда как плавится при гораздо более высоких значениях.

-

Политетрафторэтилен (простейший и наиболее используемый фторопласт, также известный как фторопласт-4), обладающий формулой (— CF2—CF2 —)n является термопластичным полимером, который получают полимеризацией тетрафторэтилена. Фторопласт имеет отличную химическую стойкость, диэлектрические характеристики и одни из самых широких возможностей эксплуатации по температуре – от -270 градусов С до 260 градусов С. ПТФЭ не растворим в органических растворителях. Материал имеет прекрасные антифрикционные и гидрофобные свойства, что обеспечивает его применение для выпуска различных покрытий и изделий для снижения их коэффициентов трения до минимальных значений.

-

Полиметилметакрилат (ПММА, оргстекло) – также термопласт, получаемый полимеризацией ММА. Материал обладает хорошей прочностью, хим- и маслобензостойкостью.

Главным достоинством ПММА является его оптическая прозрачность, что позволяет применять материал в светотехнике, а также электротехнике, лазерной технике и в качестве клеевой основы.

-

Полиамиды — категория термопластичных полимеров, имеющих в цепи макромолекулы амидогруппу —NH—СО— (вместо Н возможен другой радикал). Плотность полиамидов варьируется от 1000 до 1300 кг/куб.м.

ПА имеют высокую прочность, которая в сочетании с волокнистыми наполнителями дает этому виду полимеров успешно замещать металлические детали. Также полиамиды обладают износостойкостью, маслобензостойкостью, хорошими диэлектрическими качествами. Отличная химическая резистентность также присуща почти всем полиамидам.

-

Реактопласты (термореактивные смолы) – группа материалов, отличная от термопластов тем, что после первоначального синтеза и получения изделий не способна к повторной переработке ввиду образования неплавкой сетчатой структуры между макромолекулами. Такой процесс также называют сшивкой. Существует много вариантов термореактивных полимеров, например резольные, новолачные, эпоксидные, полиэфирные смолы и т.

д.

д.

Термореактопласты, благодаря своей природе, характеризуются очень высокими химсвойствами, хорошими термо-механическими и диэлектрическими характеристиками.

Применение полимеров – Общая химия (Химия)

9.4. Применение полимеров

Материалы, получаемые на основе полимеров. На основе полимеров получают волокна, пленки, резины, лаки, клеи, пластмассы и композиционные материалы (композиты).

Волокна получают путем продавливания растворов или расплавов полимеров через тонкие отверстия (фильеры) в пластине с последующим затвердеванием. К волокнообразующим полимерам относятся полиамиды, полиакрилонитрилы и др.

Полимерные пленки получают из расплавов полимеров методом продавливания через фильеры с щелевидными отверстиями или методом нанесения растворов полимеров на движущуюся ленту или методом каландрования’ полимеров. Пленки используют в качестве электроизоляционного и упаковочного материала, основы магнитных лент и т. д.

д.

Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Кроме полимеров лаки содержат вещества, повышающие пластичность (пластификаторы), растворимые красители, отвердители и др. Применяются для электроизоляционных покрытий, а также в качестве основы грунтовочного материала и лакокрасочных эмалей.

Клеи – композиции, способные соединять различные материалы вследствие образования прочных связей между их поверхностями и клеевой прослойкой. Синтетические органические клеи составляются на основе мономеров, олигомеров, полимеров или их смесей. В состав композиции входят отвердители, наполнители, пластификаторы и др.

Клеи подразделяются на термопластические, термореактивные и резиновые. Термопластические клеи образуют связь с поверхностью в результате затвердевания при охлаждении от температуры текучести до комнатной температуры или испарения растворителя. Термореактивные клеи образуют связь с поверхностью в результате отвердевания (образования поперечных сшивок), резиновые клеи – в результате вулканизации.

В качестве полимерной основы термореактивных клеев служат фенол- и мочевино-формальдегидные и эпоксидные смолы, полиуретаны, полиэфиры и другие полимеры, термопластичных клеев – полиакрилы, полиамиды, поливинилацетали, поливинилхлорид и другие полимеры. Прочность клеевого слоя например, фенолоформальдегидных клеев (БФ, ВК) при 20 °С при сдвиге лежит в пределах 15 до 20 МПа, эпоксидных — до 36 МПа.

Пластмассы – это материалы, содержащие полимер, который при формировании изделия находится в вязкотекучем состоянии, а при его эксплуатации – в стеклообразном. Все пластмассы подразделяются на реактопласты и термопласты. При формовании реактопластов происходит необратимая реакция отвердевания, заключающаяся в образовании сетчатой структуры. К реактопластам относятся материалы на основе фенолоформальдегидных, мочевиноформальдегидных, эпоксидных и других смол. Термопласты способны многократно переходить в вязкотекучее состояние при нагревании и стеклообразное – при охлаждении. К термопластам относятся материалы на основе полиэтилена, политетрафторэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, полиамидов и других полимеров.

К термопластам относятся материалы на основе полиэтилена, политетрафторэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола, полиамидов и других полимеров.

Кроме полимеров в состав пластмасс входят пластификаторы, красители и наполнители. Пластификаторы, например, диоктилфталат, дибутилсебацинат, хлорированный парафин, снижают температуру стеклования и повышают текучесть полимера. Антиоксиданты замедляют деструкцию полимеров. Наполнители улучшают физико-механические свойства полимеров. В качестве наполнителей применяют порошки (графит, сажа, мел, металл и т.д.), бумагу, ткань. Особую группу пластмасс составляют композиты.

Композиционные материалы (композиты) – состоят из основы (органической, полимерной, углеродной, металлической, керамической), армированной наполнителем, в виде высокопрочных волокон или нитевидных кристаллов. В качестве основы используются синтетические смолы (алкидные, фенолоформальде-гидные, эпоксидные и др.) и полимеры (полиамиды, фторопласты, силиконы и др. ).

).

Армирующие волокна и кристаллы могут быть металлическими, полимерными, неорганическими (например, стеклянными, карбидными, нитридными, борными). Армирующие наполнители в значительной степени определяют механические, теплофизические и электрические свойства полимеров. Многие композиционные полимерные материалы по прочности не уступают металлам. Композиты на основе полимеров, армированных стекловолокном (стеклопластики), обладают высокой механической прочностью (прочностью при разрыве 1300—2500 МПа) и хорошими электроизоляционными свойствами. Композиты на основе полимеров, армированных углеродными волокнами (углепластики), сочетают высокую прочность и вибропрочность с повышенной теплопроводностью и химической стойкостью. Боропластики (наполнители – борные волокна) имеют высокую прочность, твердость и низкую ползучесть.

Композиты на основе полимеров используются как конструкционные, электро- и теплоизоляционные, коррозионностойкие, антифрикционные материалы в автомобильной, станкостроительной, электротехнической, авиационной, радиотехнической, горнорудной промышленности, космической технике, химическом машиностроении и строительстве.

Редокситы. Широкое применение получили полимеры с окислительно-восстановительными свойствами — редокситы (с редокс-группами или редоксиониты).

Применение полимеров. В настоящее время широко применяется большое число различных полимеров. Физические и химические свойства некоторых термопластов приведены в табл. 14.2 и 14.3.

Полиэтилен [-СН2-СН2-]n – термопласт, получаемый методом радикальной полимеризации при температуре до 320 °С и давлении 120—320 МПа (полиэтилен высокого давления) или при давлении до 5 МПа с использованием комплексных катализаторов (полиэтилен низкого давления). Полиэтилен низкого давления имеет более высокие прочность, плотность, эластичность и температуру размягчения, чем полиэтилен высокого давления. Полиэтилен химически стоек во многих средах, но под действием окислителей стареет (табл. 14.3). Хороший диэлектрик (см. табл. 14.2), может эксплуатироваться в пределах температур от —20 до +100 °С. Облучение может повысить теплостойкость полимера. Из полиэтилена изготавливают трубы, электротехнические изделия, детали радиоаппаратуры, изоляционные пленки и оболочки кабелей (высокочастотных, телефонных, силовых), пленки, упаковочный материал, заменители стеклотары.

Из полиэтилена изготавливают трубы, электротехнические изделия, детали радиоаппаратуры, изоляционные пленки и оболочки кабелей (высокочастотных, телефонных, силовых), пленки, упаковочный материал, заменители стеклотары.

Полипропилен [-СН(СН3)-СН2-]n – кристаллический термопласт, получаемый методом стереоспецифической полимеризации. Обладает более высокой термостойкостью (до 120—140 °С), чем полиэтилен. Имеет высокую механическую прочность (см. табл. 14.2), стойкость к многократным изгибам и истиранию, эластичен. Применяется для изготовления труб, пленок, аккумуляторных баков и др.

— термопласт, получаемый радикальной полимеризацией стирола.

Полимер стоек к действию окислителей, но неустойчив к воздействию сильных кислот, он растворяется в ароматических растворителях (см. табл. 14.3).

Таблица 14.2. Физические свойства некоторых полимеров

* Температура плавления.

Таблица 14.3 Химические свойства некоторых полимеров

Полистирол обладает высокой механической прочностью и диэлектрическими свойствами (см. табл. 14.2) и используется как высококачественный электроизоляционный, а также конструкционный и декоративно-отделочный материал в приборостроении, электротехнике, радиотехнике, бытовой технике. Гибкий эластичный полистирол, получаемый вытяжкой в горячем состоянии, применяется для оболочек кабелей и проводов. На основе полистирола также выпускают пенопласты.

табл. 14.2) и используется как высококачественный электроизоляционный, а также конструкционный и декоративно-отделочный материал в приборостроении, электротехнике, радиотехнике, бытовой технике. Гибкий эластичный полистирол, получаемый вытяжкой в горячем состоянии, применяется для оболочек кабелей и проводов. На основе полистирола также выпускают пенопласты.

Поливинилхлорид [-CH2-CHCl-]n – термопласт, изготовляемый полимеризацией винилхлорида, стоек к воздействию кислот, щелочей и окислителей (см. табл. 14.3). Растворим в циклогексаноне, тетрагидрофуране, ограничено — в бензоле и ацетоне. Трудногорюч, механически прочен (см. табл. 14.2). Диэлектрические свойства хуже, чем у полиэтилена. Применяется как изоляционный материал, который можно соединять сваркой. Из него изготовляют грампластинки, плащи, трубы и др. предметы.

Политетрафторэтилен (фторопласт)[-CF2-CF2-]n – термопласт, получаемый методом радикальной полимеризации тетрафторэ-тилена. Обладает исключительной химической стойкостью к кислотам, щелочам и окислителям. Прекрасный диэлектрик. Имеет очень широкие температурные пределы эксплуатации (от —270 до +260 °С). При 400 °С разлагается с выделением фтора, не смачивается водой. Фторопласт используется как химически стойкий конструкционный материал в химической промышленности. Как лучший диэлектрик применяется в условиях, когда требуется сочетание электроизоляционных свойств с химической стойкостью. Кроме того, его используют для нанесения антифрикционных, гидрофобных и защитных покрытий, покрытий сковородок.

Обладает исключительной химической стойкостью к кислотам, щелочам и окислителям. Прекрасный диэлектрик. Имеет очень широкие температурные пределы эксплуатации (от —270 до +260 °С). При 400 °С разлагается с выделением фтора, не смачивается водой. Фторопласт используется как химически стойкий конструкционный материал в химической промышленности. Как лучший диэлектрик применяется в условиях, когда требуется сочетание электроизоляционных свойств с химической стойкостью. Кроме того, его используют для нанесения антифрикционных, гидрофобных и защитных покрытий, покрытий сковородок.

Полиметилметакрилат (плексиглаз)

– термопласт, получаемый методом полимеризации метилметакрилата. Механически прочен (см. табл. 14.2), стоек к действию кислот, атмосферостоек. Растворяется в дихлорэтане, ароматических углеводородах, кетонах, сложных эфирах. Бесцветен и оптически прозрачен. Применяется в электротехнике, как конструкционный материал, а также как основа клеев.

Полиамиды – термопласты, содержащие в основной цепи амидогруппу -NHCO-, например поли-e-капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n, полигексаметиленадипинамид (найлон) [-NH-(CH2)5-NH-CO-(CH2)4-CO-]n, полидодеканамид [-NH-(CH2)11-CO-]n и др. Их получают как поликонденсацией, так и полимеризацией. Плотность полимеров 1,0¸1,3 г/см3. Характеризуются высокой прочностью, износостойкостью, диэлектрическими свойствами. Устойчивы в маслах, бензине, разбавленных кислотах и концентрированных щелочах. Применяются для получения волокон, изоляционных пленок, конструкционных, антифрикционных и электроизоляционных изделий.

Их получают как поликонденсацией, так и полимеризацией. Плотность полимеров 1,0¸1,3 г/см3. Характеризуются высокой прочностью, износостойкостью, диэлектрическими свойствами. Устойчивы в маслах, бензине, разбавленных кислотах и концентрированных щелочах. Применяются для получения волокон, изоляционных пленок, конструкционных, антифрикционных и электроизоляционных изделий.

Полиуретаны – термопласты, содержащие в основной цепи группы -NH(CO)O-, а также эфирные, карбаматные и др. Получают взаимодействием изоциантов (соединений, содержащих одну или несколько NCO-гpyпп) с полиспиртами, например с гликолями и глицерином. Устойчивы к действию разбавленных минеральных кислот и щелочей, масел и алифатических углеводородов.

Выпускаются в виде пенополиуретанов (поролонов), эластомеров, входят в составы лаков, клеев, герметиков. Используются для тепло- и электроизоляции, в качестве фильтров и упаковочного материала, для изготовления обуви, искусственной кожи, резинотехнических изделий. Полиэфиры -полимеры с общей формулой HO[-R-O-]nH или [-OC-R-COO-R’-O-]n. Получают либо полимеризацией циклических оксидов, например этиленоксида, лактонов (сложных эфиров окси-кислот), либо поликонденсацией гликолей, диэфиров и других соединений. Алифатические полиэфиры устойчивы к действию растворов щелочей, ароматические – также к действию растворов минеральных кислот и солей.

Полиэфиры -полимеры с общей формулой HO[-R-O-]nH или [-OC-R-COO-R’-O-]n. Получают либо полимеризацией циклических оксидов, например этиленоксида, лактонов (сложных эфиров окси-кислот), либо поликонденсацией гликолей, диэфиров и других соединений. Алифатические полиэфиры устойчивы к действию растворов щелочей, ароматические – также к действию растворов минеральных кислот и солей.

Применяются в производстве волокон, лаков и эмалей, пленок, коагулянтов и флотореагентов, компонентов гидравлических жидкостей и др.

Синтетические каучуки (эластомеры) получают эмульсионной или стереоспецифической полимеризацией. При вулканизации превращаются в резину, для которой характерна высокая эластичность. Промышленность выпускает большое число различных синтетических каучуков (СК), свойства которых зависят от типа мономеров. Многие каучуки получают совместной полимеризацией двух и более мономеров. Различают СК общего и специального назначения. К СК общего назначения относят бутадиеновый [-СН2-СН=СН-СН2-]n и бутадиенстирольный [-СН2-СН=СН-СН2-]n-[-СН2-СН(С6Н5)-]n. Резины на их основе используются в изделиях массового назначения (шины, защитные оболочки кабелей и проводов, ленты и т.д.). Из этих каучуков также получают эбонит, широко используемый в электротехнике. Резины, получаемые из СК специального назначения, кроме эластичности характеризуются некоторыми специальными свойствами, например бензо- и маслостойкостью (бутадиеннитрильный СК [-CH2-CH=CH-CH2-]n-[-CH2-CH(CN)-]n), бензо-, масло- и теплостойкостью, негорючестью (хлоропреновый СК [-СН2-С(Сl)=СН-СН2-]n), износостойкостью (полиуретановый и др.), тепло-, свето-, озоностойкостью (бутилкаучук) [-C(СН3)2-CH2-]n –[-CH2C(CH3)=СН-СН2-]m.

Резины на их основе используются в изделиях массового назначения (шины, защитные оболочки кабелей и проводов, ленты и т.д.). Из этих каучуков также получают эбонит, широко используемый в электротехнике. Резины, получаемые из СК специального назначения, кроме эластичности характеризуются некоторыми специальными свойствами, например бензо- и маслостойкостью (бутадиеннитрильный СК [-CH2-CH=CH-CH2-]n-[-CH2-CH(CN)-]n), бензо-, масло- и теплостойкостью, негорючестью (хлоропреновый СК [-СН2-С(Сl)=СН-СН2-]n), износостойкостью (полиуретановый и др.), тепло-, свето-, озоностойкостью (бутилкаучук) [-C(СН3)2-CH2-]n –[-CH2C(CH3)=СН-СН2-]m.

К наиболее применяемым относятся бутадиенстирольный (более 40%), бутадиеновый (13%), изопреновый (7%), хлоропреновый (5%) каучуки и бутилкаучук (5%). Основная доля каучуков (60-70%) идет на производство шин, около 4% – на изготовление обуви.

Кремнийорганические полимеры (силиконы) -содержат атомы кремния в элементарных звеньях макромолекул, например:

Большой вклад в разработку кремнийорганических полимеров внес российский ученый К.А.Андрианов. Характерной особенностью этих полимеров является высокая тепло- и морозостойкость, эластичность. Силиконы не стойки к воздействию щелочей и растворяются во многих ароматических и алифатических растворителях (см. табл. 14.3). Кремнийорганические полимеры используются для получения лаков, клеев, пластмасс и резины. Кремнийорганические каучуки [-Si(R2)-O-]n, например диметилсилоксановый и метил винил сил оксановый имеют плотность 0,96—0,98 г/см3, температуру стеклования 130°С. Растворимы в углеводородах, галогеноуглеводородах, эфирах. Вулканизируются с помощью органических пероксидов. Резины могут эксплуатироваться при температуре от —90 до +300°С, обладают атмосферостойкостью, высокими электроизоляционными свойствами (r = 1015—1016 Ом×см). Применяются для изделий, работающих в условиях большого перепада температур, например для защитных покрытий космических аппаратов и т.д.

Применяются для изделий, работающих в условиях большого перепада температур, например для защитных покрытий космических аппаратов и т.д.

Феноло- и аминоформальдегидные смолы получают поликонденсацией формальдегида с фенолом или аминами (см. §14.2). Это термореактивные полимеры, у которых в результате образования поперечных связей образуется сетчатая пространственная структура, которую невозможно превратить в линейную структуру, т.е. процесс идет необратимо. Их используют как основу клеев, лаков, ионитов, пластмасс.

Пластмассы на основе фенолоформальдегидных смол получили название фенопластов, на основе мочевино-формальдегидных смол -аминопластов. Наполнителями фенопластов и аминопластов служит бумага или картон (гетинакс), ткань (текстолит), древесина, кварцевая и слюдяная мука и др. Фенопласты стойки к действию воды, растворов кислот, солей и оснований, органических растворителей, трудногорючи, атмосферостойки и являются хорошими диэлектриками. Используются в производстве печатных плат, корпусов электро- и радиотехнических изделий, фольгированных диэлектриков. Аминопласты характеризуются высокими диэлектрическими и физико-механическими свойствами, устойчивы к действию света и УФ-лучей, трудногорючи, стойки к действию слабых кислот и оснований и многих растворителей. Они могут быть окрашены в любые цвета. Применяются для изготовления электротехнических изделий (корпусов приборов и аппаратов, выключателей, плафонов, тепло- и звукоизоляционных материалов и др.).

Аминопласты характеризуются высокими диэлектрическими и физико-механическими свойствами, устойчивы к действию света и УФ-лучей, трудногорючи, стойки к действию слабых кислот и оснований и многих растворителей. Они могут быть окрашены в любые цвета. Применяются для изготовления электротехнических изделий (корпусов приборов и аппаратов, выключателей, плафонов, тепло- и звукоизоляционных материалов и др.).

Информация в лекции “6 Градиент” поможет Вам.

В настоящее время около 1/3 всех пластмасс применяется в электротехнике, электронике и машиностроении, 1/4 — в строительстве и примерно 1/5 – для упаковки. Растущий интерес к полимерам можно показать на примере автомобилестроения. Многие специалисты оценивают уровень совершенства автомобиля по доле использования в нем полимеров. Например, масса полимерных материалов возросла от 32 кг у ВАЗ-2101 до 76 кг у ВАЗ-2108. За рубежом средняя масса пластмасс составляет 75-120 кг на автомашину. Таким образом, полимеры находят чрезвычайно широкое применение в виде пластмасс и композитов, волокон, клеев и лаков, причем масштабы и области их использования постоянно возрастают.

Таким образом, полимеры находят чрезвычайно широкое применение в виде пластмасс и композитов, волокон, клеев и лаков, причем масштабы и области их использования постоянно возрастают.

Вопросы для самоконтроля

Какие полимерные материалы используются для производства подземных

трубопроводов, оболочек кабелей и различных пленок?

Какие полимеры используются в качестве диэлектриков а электротехнике?

Какие полимеры входят в состав антифрикционных материалов?

Какие виды полимеров используются при изготовлении автомобилей?

Научный журнал «Видеонаука» – “Умные” материалы и их применение (обзор)

Материаловедение

Кокцинская Е.М.

Научный журнал “Видеонаука”

Аннотация. В настоящее время можно наблюдать зарождение и развитие нового поколения материалов – «умных» материалов. В данной статье рассмотрены основные виды «умных» материалов, их свойства и применение.

Ключевые слова: “умный”, материал, память формы, самовосстанавливающийся, самосмазывающийся, самоочищающийся, проводящий полимер, магнитореологический, электрореологический, электрохромный, гидрогель

youtube.com/embed/d-XWH-r-0pw” frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Умные материалы и их применение

Наука «материаловедение» стала развиваться вместе с человечеством. Каждый этап эволюции можно охарактеризовать основным для своего времени материалом, поскольку человек всегда стремился выбрать самые прочные, долговечные материалы для строительства домов, изготовления предметов обихода и оружия. Это стремление способствует прогрессу и в настоящее время.

Периоды эволюции историки классифицируют, в том числе, по материалам, которые в то время были внедрены – каменный век, бронзовый век и железный век. В 20-м веке человечество начало активно использовать не природные, а синтетические материалы. Во второй половине 20-го века возникло множество новых классов материалов. Особенное место среди них занимают композиционные материалы, которые состоят, как минимум, из двух компонентов – наполнителя, который внедрен в полимерную, керамическую или металлическую матрицу. Характерной особенностью композитов является то, что комбинация из двух или более составных частей создаёт материал с новыми свойствами, превосходящими свойства компонентов по отдельности, хотя и за счет более сложной технологии изготовления. Кроме того, путём предварительного моделирования структуры этих материалов можно получать композиты с различными свойствами в зависимости от направления. Таким образом, к концу 20-го века учёные научились создавать материалы с необходимыми свойствами.

Характерной особенностью композитов является то, что комбинация из двух или более составных частей создаёт материал с новыми свойствами, превосходящими свойства компонентов по отдельности, хотя и за счет более сложной технологии изготовления. Кроме того, путём предварительного моделирования структуры этих материалов можно получать композиты с различными свойствами в зависимости от направления. Таким образом, к концу 20-го века учёные научились создавать материалы с необходимыми свойствами.

Относительно недавно возникла и начала стремительно развиваться новая область материаловедения, изучающая материалы, свойства которых могут меняться в зависимости от внешних факторов. Это новое поколение материалов называется «умные» или «интеллектуальные» материалы (англ. – «smart materials»). Отличительными чертами «умных» материалов являются их дополнительные функциональные возможности, которые выходят за пределы свойств, определяющихся структурой материала. Такие материалы выполняют двойную или даже тройную функцию – собственно материала с требуемыми характеристиками, датчика на внешнее воздействие и, в некоторых случаях, устройства, «запрограммированного» на определенное поведение. И всё достигается только благодаря структуре и составу этих революционных материалов.

И всё достигается только благодаря структуре и составу этих революционных материалов.

Самое интересное, что прообразом таких материалов служат способности природных объектов, как из растительного, так и из животного мира. В качестве примера можно привести открытие-закрытие лепестков цветка в зависимости от освещённости, «эффект лотоса», листья которого не смачиваются водой, или заживление ран у людей и животных. Ясно, что если способности биологических систем развивались на протяжении тысячелетий, то они достойны изучения и, может быть, последующего копирования в инженерном контексте.

В данной статье приведен краткий обзор основных современных «умных» материалов и областей их применения.

Внешними воздействиями, меняющими свойства «умных» материалов, могут быть: механические нагрузки, электрическое или магнитное поля, температура, свет, влажность, химические свойства среды и др. [1]. Изменение свойств «умного» материала является обратимыми может повторятьсямного раз. Существует много типов «умных» материалов, основные следует рассмотреть подробнее.

Существует много типов «умных» материалов, основные следует рассмотреть подробнее.

Сплавы с «эффектом памяти» («памятью формы») после деформации восстанавливают свою первоначальную форму при нагреве.

Сплав с «эффектом памяти» фиксируют в исходной форме, которую он и «запоминает», затем подвергают отжигу при 500 0С. В процессе отжига образуется неупругая твердая высокотемпературная фаза сплава – аустенит. При последующем охлаждении образца формируется упругая, легко деформируемая низкотемпературная фаза – мартенсит. При последующей деформации и нагреве сплава атомы образуют аустенитную решетку и форма образца восстанавливается.

Наиболее известным сплавом с эффектом памяти является никелево-титановый сплав нитинол [2].

Существуют также и полимеры с «памятью формы», которые возвращаются к исходной форме после воздействия света, электричества, магнитного поля и растворителей [3, 95] (см. видео к статье, часть 1).

Сплавы с «эффектом памяти» нашли множество применений. Например, в медицине, устройствах автоматического включения/выключения, регуляторах. Например, пружинная шайба из такого сплава для болтовых соединений не дает увеличиваться переходному сопротивлению при эксплуатации электрического контакта [4-7].

Например, в медицине, устройствах автоматического включения/выключения, регуляторах. Например, пружинная шайба из такого сплава для болтовых соединений не дает увеличиваться переходному сопротивлению при эксплуатации электрического контакта [4-7].

Самовосстанавливающиеся материалы могут самостоятельно залечивать возникающие в них дефекты [8, 9]. На сегодняшний день самовосстановление наиболее успешно реализовано в полимерах, благодаря их относительно большим скоростям диффузии из-за наличия поперечных молекулярных связей. Один из способов создания самовосстанавливающихся полимеров состоит в использовании термореактивных полимеров и их способности к упрочнению за счет сшивания полимерных цепей.В полимер внедряют тонкостенные инертные хрупкие капсулы с залечивающим веществом, при возникновении трещины капсула ломается, залечивающий агент высвобождается и распространяется в трещину по капиллярам. При этом он смешивается с катализатором и отвердителем, заранее внедрёнными в материал (отдельно друг от друга), затвердевает и герметизирует трещины (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Самовосстанавливающийся материал с капсулами с залечивающим агентом.

Большое число работ посвящено изучению такого типа материалов на примере композитов на эпоксидной основе с микрокапсулами из дициклопентадиена[10-12] и введенным в состав материала катализаторомГраббса или микрокапсулами из полиэфирной смолы в оболочке из поликарбамид-формальдегида [13].

Другой подход включает использование термопластичных полимеров с различными способами включения залечивающего агента в материал. При этом часто требуется нагрев для инициирования восстановления, так как термопласты размягчаются и становятся текучими при повышении температуры [14]. Интересным способом является нагрев самовосстанавливающегося композита, который происходит за счет протекания тока по наполнителю – углеродным волокнам [15, 16].

Помимо полимеров, в настоящее время разрабатываются керамические самовосстанавливающиеся материалы. В самовосстанавливающихся керамических материалах часто используются окислительные реакции, при этом объем оксида превышает объем исходного материала. Как результат, продукты этих реакций из-за увеличения объема могут быть использованы для заполнения небольших трещин [17].

Как результат, продукты этих реакций из-за увеличения объема могут быть использованы для заполнения небольших трещин [17].

Самовосстановлению бетона посвящено много исследований [18]. Дефекты бетона залечивали с помощью водного раствора, содержащего ионы кальция [19] или с помощью суперабсорбирующего полимера, который при воздействии влажности набухает и герметизирует трещины [20]. Композит из полых стеклянных волокон и воздухоотверждаемого герметика, встроенного в бетонную матрицу, также демонстрировал эффект самовосстановления, но у него наблюдалась значительная (10-40 %) потеря жесткости по сравнению со стандартным бетоном из-за наличия волокон [21]. Ситуация, когда следует искать компромисс между самовосстановлением и механическими свойствами, в целом достаточно типична.

Металлические материалы гораздо труднее самозалечивать по сравнению с полимерами, поскольку атомы металла сильно связаны между собой, имеют небольшие размеры и низкие коэффициенты диффузии. В настоящее время существует три основных направления, на основе которых конструируются самовосстанавливающиеся металлические системы.

Во-первых, это формирование осадка на дефектных местах, который останавливает дальнейший рост разрушения. Данный механизм получил название “предотвращение повреждения”, потому что идея состоит в предотвращении образования пустот диффузией осадка из перенасыщенного твердого раствора (сплава) [22].

Кроме того, используется другой подход: укрепление матрицы из сплава микроволокнами или нитями, изготовленными из сплава с памятью формы, например, нитинола. Если композит подвергается растрескиванию, нагрев материала активирует восстановление формы нитей с «эффектом памяти», которые сжимают трещины и закрывают их [23] (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Самовосстанавливающийся материал с нитями с «эффектом памяти».

Третий подход заключается в использовании залечивающего агента (например, сплава с низкой температурой плавления), встроенного в металлическую матрицу, аналогично тому, как это делается в полимерах [24].

Существуют и другие способы самовосстановления материалов. Например, наличие в композитах микромасштабных каналов, заполненных жидкостью[25], или самовосстановление с помощью акустической энергии [26]. Существуют самовосстановливающиеся композиты, в которых за счет пьезоэлектрического эффектамеханическаяэнергия, прикладываемая к материалу, преобразуется в электричество, которое, в свою очередь, приводит к электрохимическому процессу самовосстановления с помощью электролита [27].

Например, наличие в композитах микромасштабных каналов, заполненных жидкостью[25], или самовосстановление с помощью акустической энергии [26]. Существуют самовосстановливающиеся композиты, в которых за счет пьезоэлектрического эффектамеханическаяэнергия, прикладываемая к материалу, преобразуется в электричество, которое, в свою очередь, приводит к электрохимическому процессу самовосстановления с помощью электролита [27].

Эпоксидная матрица с наночастицами Ag, минералами гантит/гидромагнезит, частицами гексаферритабарияихитозаном представляет собой мультифункциональный материал – самовосстанавливающийся, антибактериальный, огнестойкий и радиопоглощающий [28].

Эффект самовосстановления используют в аэрокосмической промышленности [29], для антикоррозийной защиты металлов [30], там где требуется восстанавливать механические и геометрические свойства [31] и заживлять повреждения после баллистического удара снаряда [32].

Самосмазывающиеся материалы уменьшают трение или износ. Существует несколько методов уменьшения трения или износа поверхностей материалов. Один из них – это нанесение самосмазывающихся покрытий, которые либо достаточно прочны, чтобы уменьшать износ, либо имеют низкую поверхностную энергию и за счет этого уменьшают адгезию и трение. Также разрабатываются самосмазывающиеся металлические, полимерные и керамические композиты. Например, в нанокомпозитах наполнитель, углеродные нанотрубки или фуллерены С60, играют роль «подшипников» и уменьшают трение. В композит, изготовленный на основе меди методом порошковой металлургии, добавляли политетрафторэтилен [33], а пористый полифениленсульфидный композит модифицировали добавлением 1 %масс. цеолита и пропитали составом на литиевой основе, что позволило уменьшить коэффициент трения на 90% [34].

Существует несколько методов уменьшения трения или износа поверхностей материалов. Один из них – это нанесение самосмазывающихся покрытий, которые либо достаточно прочны, чтобы уменьшать износ, либо имеют низкую поверхностную энергию и за счет этого уменьшают адгезию и трение. Также разрабатываются самосмазывающиеся металлические, полимерные и керамические композиты. Например, в нанокомпозитах наполнитель, углеродные нанотрубки или фуллерены С60, играют роль «подшипников» и уменьшают трение. В композит, изготовленный на основе меди методом порошковой металлургии, добавляли политетрафторэтилен [33], а пористый полифениленсульфидный композит модифицировали добавлением 1 %масс. цеолита и пропитали составом на литиевой основе, что позволило уменьшить коэффициент трения на 90% [34].

Один из методов создания самосмазывающихся материалов заключается в формировании слоя смазки в процессе трения за счет химической реакции. Такая реакция может происходить вследствие механического контакта. Защитный слой меди, например, образуется при трении на металлической поверхности за счет переноса ионов меди из медьсодержащих сплавов (например, бронзы) или смазки. Также защитный слой может быть образован при химической реакции окисления или реакции с водяным паром.

Защитный слой меди, например, образуется при трении на металлической поверхности за счет переноса ионов меди из медьсодержащих сплавов (например, бронзы) или смазки. Также защитный слой может быть образован при химической реакции окисления или реакции с водяным паром.

Оксид бора реагирует с водяными парами в воздухе с образованием защитного покрытия из борной кислоты:

B203 + 3H20 → 2H3B03

Защитное покрытие, в свою очередь, приводит к снижению трения и износа. Благодаря слоистой кристаллической структуре, борная кислота похожа на другие твердые частицы, с хорошими смазывающими свойствами (например, MoS2, графит и гексагональный нитрид бора) [2, 35-38]. Для объяснения механизма самосмазывания некоторыми исследователями предложена модель триклинной кристаллической структуры борной кислоты. Атомы, составляющие каждую молекулу борной кислоты, расположены в плотно упакованных слоях, находящихся на расстоянии 0,318 нм друг от друга, которые связаны слабыми силами, такими как ван-дер-Ваальсовы. Авторы предположили, что во время скольжения эти слои могут выравниваться параллельно направлению относительного движения и потом они легко скользят друг относительно друга, обеспечивая низкий коэффициент трения [24].

Авторы предположили, что во время скольжения эти слои могут выравниваться параллельно направлению относительного движения и потом они легко скользят друг относительно друга, обеспечивая низкий коэффициент трения [24].

Еще один способ создания самосмазывающихся материалов – это создание микротекстурированной поверхности, за счет чего образуется рельеф с микровпадинами, которые играют роль резервуаров для смазки.

Самоочищающиеся материалы отталкивают воду, органические жидкости и прочие загрязнения (см. видео к статье, часть 2).

Свойство самоочистки микроструктрированных поверхностей основано на том, что микроструктуры и узоры могут поддерживать капельку воды с воздухом, заключенным в промежутках между структурами. Такой тип соприкосновения увеличивает угол контакта с водой благодаря поверхностному натяжению и, следовательно, капелька воды может перекатываться по микроструктурированной поверхности, удаляя тем самым пыль, т.е. обеспечивая самоочистку [39, 40].

Формулы, описывающие основные соотношения [39]:

В уравнениях (1) и (2) Θr – краевой угол смачивания; Θe – краевой угол смачивания капли жидкости на плоской поверхности, изготовленной из материала поверхности; r – отношение фактической площади контакта жидкость-твердое тело к площади проекции на горизонтальную плоскость; fs – доля площади контакта жидкость-твердое тело (Рисунок 3).

Водоотталкивающая способность на поверхности характеризуется краевым углом смачивания – параметром Θr в уравнениях (1) и (2).

Рисунок 3 – Капля жидкости на микроструктурированной поверхности.

Новый метод позволяет создавать самоочищающиеся покрытия путем объединения двух распространенных материалов – тефлона и термоусаживаемой пластмассы. Исследователи, проводившие описываемое исследование, решили, что ключом к хорошей супергидрофобной поверхности является сочетание микро- и наноразмерных узоров. Они нанесли тефлон на термоусаживаемый пластик, затем нагрели и получили морщинистую поверхность тефлона. Угол контакта капель с такой поверхностью равен 172 °, это означает, что шарики воды едва касаются поверхности. Разработанное покрытие является почти таким же прочным, как алюминиевое. При появлении царапин водоотталкивающие свойства покрытия сохраняются [41].

Угол контакта капель с такой поверхностью равен 172 °, это означает, что шарики воды едва касаются поверхности. Разработанное покрытие является почти таким же прочным, как алюминиевое. При появлении царапин водоотталкивающие свойства покрытия сохраняются [41].

Суперотталкивающие свойства придают тканям функцию самоочистки, включающую в себя как физическое очищение от загрязнений, процесс химической самоочистки, который заключается в деградации цветных пятен и растворов при воздействии УФ-облучения, и биологическую – антибактериальные свойства. Например, свойства самоочистки придает ткани из хлопка добавление наночастиц TiO2 [42-45] или наностержней ZnO [46, 47].

Самоочищающееся покрытие на основе TiO2 может также использоваться для защиты исторических зданий и памятников [48-50].

Проводящие полимеры (полимеры с собственной проводимостью).

Существование электропроводности в проводящих полимерах объясняется тем, что в местах дефектов их структуры возникает неспаренный электрон, который может передвигаться вдоль полимерной цепи. Легирование проводящего полимера акцепторами или донорами электронов приводит к увеличению его электропроводности за счет уменьшения энергии, требующейся для образования подвижного электрона.

Легирование проводящего полимера акцепторами или донорами электронов приводит к увеличению его электропроводности за счет уменьшения энергии, требующейся для образования подвижного электрона.

Самыми известными и широко применяемыми проводящими полимерами являются полианилин и полипиррол [51].

Максимальная электропроводность наблюдается в чистых ориентированных полимерах с большой молекулярной массой. Наибольшие полученные значения составляют ~107 Ом-1 м-1 для полиацетилена и 2×105 Ом-1 м-1 для полианилина [52].

Мечта о том, что проводящие полимеры заменят медь в электрических проводах, пока не осуществилась. Полианилин для этого достаточно стабилен, но его электропроводность гораздо ниже и удельная теплоемкость меньше по сравнению с обычными металлами, поэтому любая неоднородность в составе может привести к локальному перегреву и выходу такого полимерного проводника из строя [53].

Применяют проводящие полимеры в качестве химических сенсоров, что основано на изменении их свойств при взаимодействии с соединениями и ионами, обладающими окислительно-восстановительной активностью. Простейший сенсор такого типа представляет собой полимерную пленку, находящуюся между электродами, сопротивление которой контролируется при воздействии активного химического соединения. Например, свойство полианилина обратимо изменять цвет в зависимости от кислотности среды используется для создания измерителя рН. Датчик наличия газов на основе полианилина, в частности, на газообразный аммиак и на диоксид азота обладает достаточно высокой чувствительностью.

Простейший сенсор такого типа представляет собой полимерную пленку, находящуюся между электродами, сопротивление которой контролируется при воздействии активного химического соединения. Например, свойство полианилина обратимо изменять цвет в зависимости от кислотности среды используется для создания измерителя рН. Датчик наличия газов на основе полианилина, в частности, на газообразный аммиак и на диоксид азота обладает достаточно высокой чувствительностью.

Полианилин может использоваться для антикоррозийной защиты, в основном стали и алюминия, за счет предотвращения или замедления окисления металла кислородом воздуха [54, 55].

Электропроводность полиуретана с покрытием из полианилина чувствительна к приложенному давлению в диапазоне 0–100 Н/м2, следовательно, такой материал можно использовать в качестве датчика давления [56].

Кроме этого, проводящие полимеры могут использоваться в качестве антистатических покрытий [57, 58], повышения огнестойкости тканей [59] создания биосовместимых материалов, аккумуляторов, конденсаторов и др.

На основе полианилина делают композиты, например, с никелевыми ферритовыми наночастицами в качестве наполнителя [60] или добавлением различных химических веществ, при этом улучшая его свойства, например, механические и электрические [61-63]. Композит из полиакрилонитрила с добавлением 3 % масс. полианилина и 1 % масс. AgNO3 демонстрирует антимикробную активность [64]. Композиты из полианилина и резины предлагают использовать для электромагнитного экранирования [65]. При использовании смеси полианилин/поливинилхлорид в качестве защитного покрытия электрических контактов уменьшалась фреттинг-коррозия и износ контактов [66].

Магнитореологические и электрореологические жидкости – в магнитном или, соответственно, электрическом поле резко увеличивают вязкость.

Типичная магнитореологическая жидкость представляет собой суспензию, состоящую из магнитных микрочастиц, жидкости (масла, воды или гликоля) и предотвращающих оседание частиц специальных добавок. В отсутствие магнитного поля частицы жидкости распределяются хаотично, а при приложении поля выстраиваются в цепочки вдоль силовых линий, при этом вязкость в направлении перпендикулярном полю резко возрастает (Рисунок 4). После снятия магнитного поля повышенная вязкость жидкости исчезает.

В отсутствие магнитного поля частицы жидкости распределяются хаотично, а при приложении поля выстраиваются в цепочки вдоль силовых линий, при этом вязкость в направлении перпендикулярном полю резко возрастает (Рисунок 4). После снятия магнитного поля повышенная вязкость жидкости исчезает.

(а) (б)

а – хаотичное расположение частиц;

б – формирование цепочек из частиц при воздействии магнитного поля

Рисунок 4 – Магнитореологическая жидкость.

Исследованию магнитореологических жидкостей посвящено множество работ: моделированию [67], исследованию влияния шероховатости поверхности на взаимодействие между частицами [68], влиянию внешнего давления на свойства [69], испытаниям на старение [70], изучению стабильности мультикомпонентных жидкостей, содержащих как магнитные (железо), так и немагнитные частицы (полиметилметарилат) [71] и др.

Электрореологическая жидкость представляет собой раствор частиц в непроводящей жидкости. Принцип увеличения вязкости такой же, как и для магнитореологических жидкостей. Под воздействием электрического поля частицы наполнителя приобретают разнополярные поверхностные заряды, которые и заставляют их выстраиваться в цепочки вдоль линий поля.

На свойства электрореологических жидкостей влияют напряженность электрического поля, температура, скорость сдвига [72], площадь поверхности частиц [73], тип наполнителя [74].

Эластичный композит, который были зготовлен с использованием мелкого порошка карбонильного железа, покрытого полимерной диэлектрической оболочкой,и силиконового эластомера, демонстрирует электро- и магнитореологические свойства [75].

Магнито- и электрореологические жидкости нашли применение, в частности, для контроля вибрации из-за их быстрого времени отклика на приложенное магнитное/электрическое поле и обратимое изменение их жесткости и демпфирующих свойств [76].

Электрохромные материалы меняют оптические свойства при электрических воздействиях.

Некоторые неорганические соединения, особенно оксиды многовалентных металлов, демонстрируют изменение цвета, что зависит от степени окисления их катионов. Это свойство приводит к электрохромизму, который является обратимым. Такие окислительно-восстановительные реакции индуцируются низким электрическим напряжением (около ±1В постоянного тока).

Электрохромными свойствами обладают и некоторые полимеры, например, содержащие карбазол [77]. Композитные плёнки из полианилина и полиакриловой кислоты меняют цвет от жёлтого до пурпурного [78].

Электрохромное устройство представляет собой многослойную конструкцию, в которой один из слоев обладает электрохромными свойствами. Это устройство работает по принципу гальванического элемента. Самый известный электрохромный материал – триоксид вольфрама(WO3), который образует щёлочь глубокого синего цвета при восстановлении. Реакцию можно представить в следующем виде:

Реакцию можно представить в следующем виде:

WO36+ + xM+ + xe’= MxWO3 = MxWx5+ W1-x6+ O3 ,

(Прозрачный) (Синий)

где М представляет собой водород или щелочь и 0 < x < 1.

Как правило, низковольтные электрохромные устройства с изменяющим цвет катодом окрашиваются в заряженном состоянии и обесцвечиваются при разряде.

В настоящее время основное применение электрохромных устройств – это «умные окна», т.е. окна с электронным управлением, которые могут становиться прозрачными или затемненными и приспосабливаться к количеству солнечного света в зависимости от времени дня и сезона. «Умные окна» позволяют уменьшить энергопотребление в зданиях и создать комфортную атмосферу внутри [79, 80].

«Умные» гидрогели способны набухать по сравнению с исходными габаритами на порядки (до 1000 раз). Гидрогели имеют сетчатую, «сшитую» структуру и состоят из гидрофильных гомо- или сополимеров (Рисунок 5). Важные параметры, определяющие структуру и свойства разбухших гидрогелей, объемная доля полимера в разбухшем гидрогеле ν, молекулярная масса полимерной цепи между точками сшивки Мс и размер ячейки сетки структуры ξ.