Схема глубина заложения труб выше глубины промерзания грунта: Глубина заложения трубопроводов | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

alexxlab | 17.02.2023 | 0 | Разное

Глубина заложения трубопроводов | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

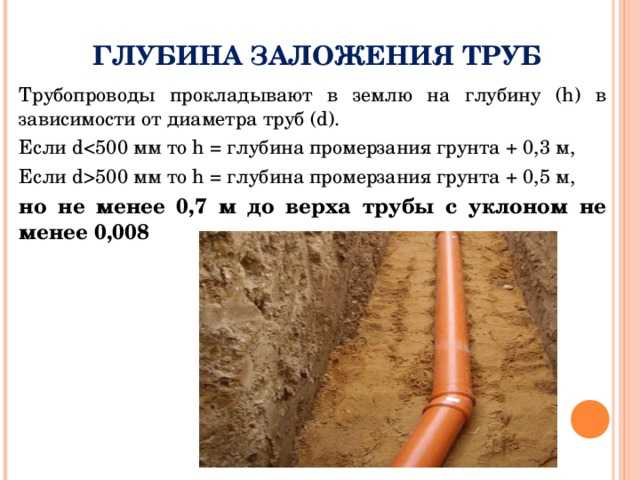

Глубины заложения трубопроводов определяются в ходе гидравлического расчета. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что эти глубины не должны быть меньше минимальной и больше максимальной глубин заложения.Минимальная глубина заложения определяется из следующих трёх условий:

• исключение промерзания труб;

• исключение разрушения труб под действием внешних нагрузок;

• обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей и боковых подключений.

Минимальная глубина, определяемая из условий промерзания, равна:

hmin= hпр — а, м.

hпр — глубина промерзания грунта;

а — величина, зависящая от диаметра трубопровода; а принимается, равной 0,3м, при диаметре труб до 500мм и 0,5м — при большем диаметре.

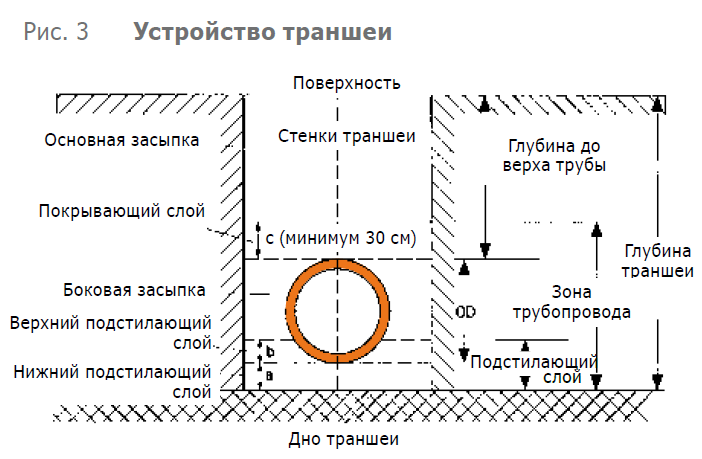

Для исключения разрушения труб внешними нагрузками расстояние от поверхности земли до верха трубы не должно быть меньше 0,7м. следовательно, минимальная глубина заложения (расстояние от поверхности земли до лотка трубы) равна:

следовательно, минимальная глубина заложения (расстояние от поверхности земли до лотка трубы) равна:

hmin= 0,7 + d, м.

При присоединении внутриквартальной сети к уличной минимальная глубина заложения уличного трубопровода должна быть в месте присоединения не меньше.

Схема к определению глубины заложения трубопровода

H = hmin + imin * L + ? — (z1 – z2), м

Эта же формула применяется и для определения начальной глубины заложения трубопровода.

Здесь hmin — минимальная глубина заложения внутриквартальной сети в самой удаленной (диктующей) точке. Она вычисляется по формулам, приведенным выше, и из двух величин выбирается большее значение.

imin — минимальный уклон внутриквартального трубопровода, принимается равным 0,008.

? = D – d — разность диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сетей, м.

z1 и z2 — соответственно отметки поверхности земли в диктующей точке и в начальной точке уличного трубопровода(в точке подключения внутриквартального трубопровода к уличному),м.

L — расстояние от диктующей точки до начальной точки уличной сети ,м.

если уклон поверхности земли внутриквартального трубопровода равен или больше 0,008, то его уклон принимается равным уклону поверхности земли и тогда Н будет равна:

H = hmin + ?, м

Максимальная глубина заложения трубопроводов при открытом способе производства работ диктуется экономическими и техническими требованиями. Её рекомендуется принимать: в скальных грунтах-4-5м, в мокрых и плывунных грунтах-5-6м, в сухих нескальных грунтах-7-8м.

при закрытом способе прокладки глубина заложения не ограничивается, так как стоимость прокладки практически не зависит от глубины заложения. Однако следует помнить, что закрытые способы строительства значительно дороже открытых.

заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов

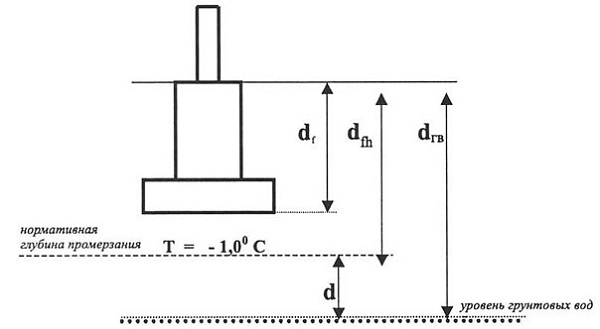

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Содержание статьи

- 1 Предварительные изыскания

- 2 Исследуем геологию своими руками

- 3 Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

- 4 Глубина промерзания грунтов

- 5 На какую глубину копать фундамент

- 6 Мелкозаглубленный фундамент

- 6.1 Как работает мелкозаглубленый фундамент

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метровЧто можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

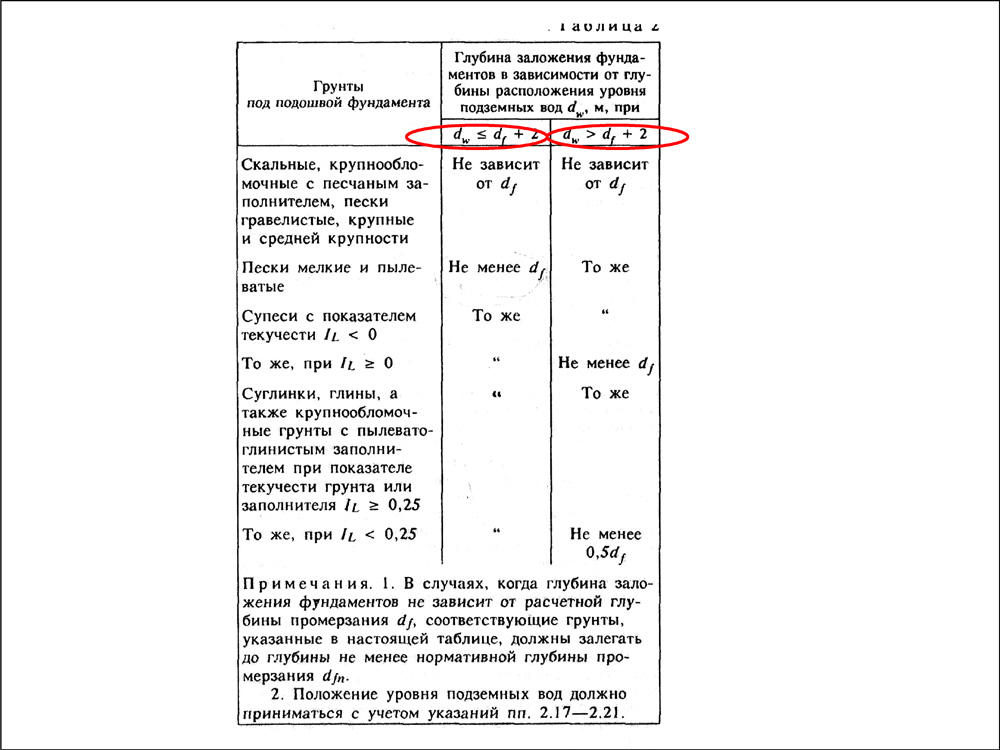

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

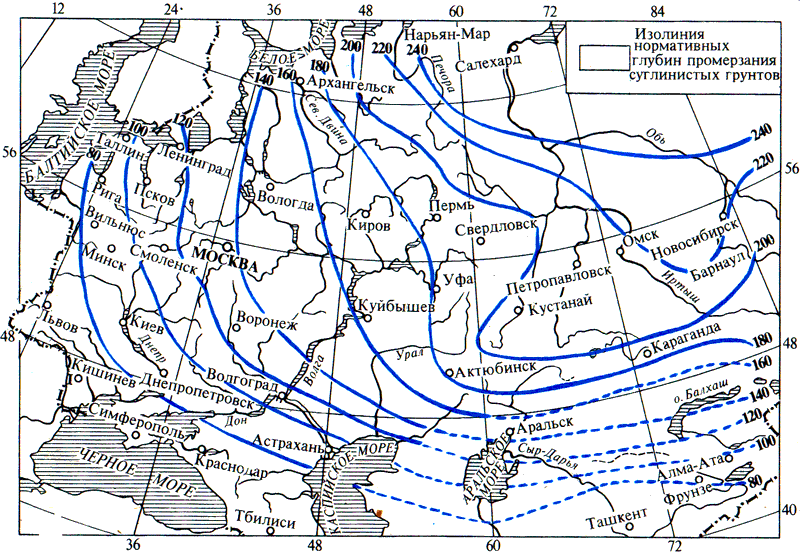

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;

- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;

- для сыпучих песков 0,28;

- для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

- Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;

- Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

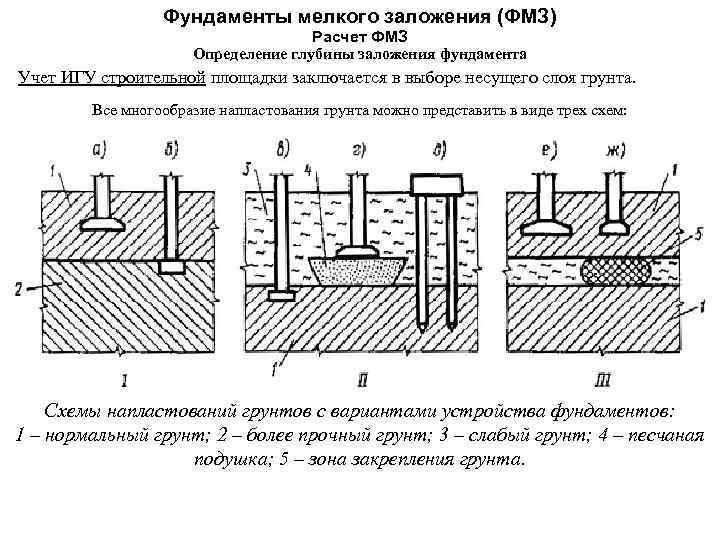

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундаментПри этом учитывайте следующие рекомендации:

- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.

- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.

- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.

- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

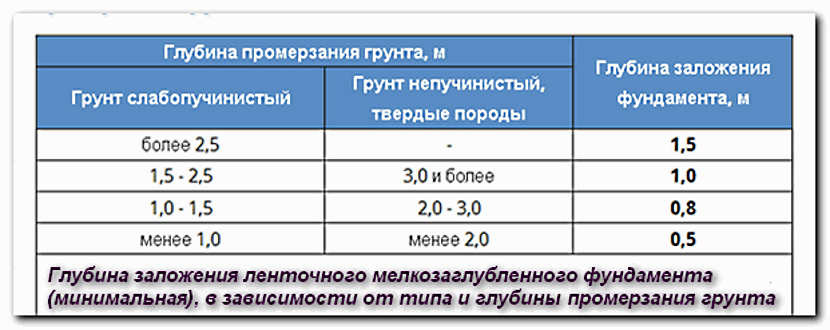

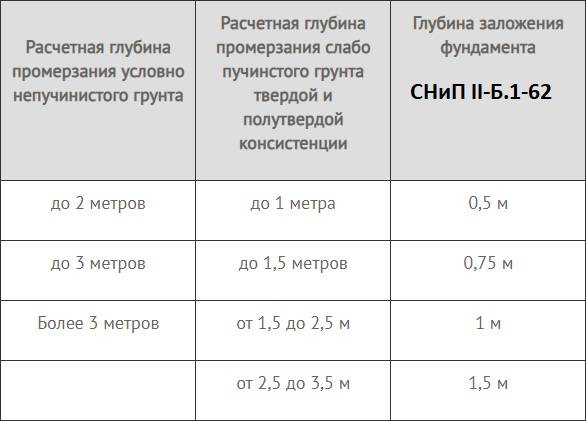

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложенияМелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундаментаА вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Что такое линия промерзания и как глубоко она обычно проходит?

Когда земля замерзает, она превращается в гидравлический таран, сокрушающий или скручивающий все на своем пути. При замерзании воды ее объем увеличивается на 9%. Он может перемещать опоры, фундаменты и трубопроводы в земле.

Линия промерзания является критической областью любой внешней конструкции, от нефтепроводов до заборов на заднем дворе. Чтобы предотвратить смещение замерзших труб и фундаментов, подрядчики и домашние мастера должны понимать, что такое линия промерзания и уровень промерзания в вашем регионе. В этом посте вы узнаете, как определить глубину промерзания и как быстро оттаять мерзлую землю, если вам нужно копать в разгар зимы.

Начнем с основного определения линии мороза.

Что такое морозная линия?Линия промерзания – это средняя глубина промерзания грунта каждый год. Чем суровее зимы, тем глубже морозы, и тем глубже нужно прокладывать водопроводные трубы и цементные фундаменты. Также известная как глубина промерзания грунта, линия промерзания простирается от верхней части почвы до средней глубины, но оттаивает в теплое время года.

Линии промерзания отличаются от вечной мерзлоты в северных районах Канады и Аляски. Вечная мерзлота – это подповерхностный слой вечномерзлых грунтов.

Почему встреча с морозными линиями важна?При замерзании вода расширяется. Если вы когда-нибудь забудете банку газировки в морозилке, она вздуется и лопнет. То же самое с водопроводными и канализационными трубами, проложенными выше уровня промерзания.

В Международном санитарно-техническом кодексе указано, что « Трубопровод системы наружного водоснабжения должен быть установлен не менее чем на 6 дюймов (152 мм) ниже линии промерзания и не менее чем на 12 дюймов (305 мм) ниже уровня земли. ”

”

Выше линии промерзания земля может вздыматься, сдвигая все, что в ней находится, или замораживать содержимое труб. Чтобы избежать этих проблем, зная уровень промерзания в вашем районе, вы можете построить глубину промерзания под землей, чтобы поддерживать проходимость труб, уровень настила и устойчивость фундамента.

Насколько глубоко промерзает земля?Приведенная ниже карта линий промерзания представляет собой эмпирическое правило для определения глубины промерзания для нижних 48 штатов.

Карта линии льда [https://nsidc.org/cryosphere/frozenground/whereis_fg.html]

Проконсультируйтесь с местными строительными нормами или у инспектора, чтобы получить более точный ответ о том, насколько глубок мороз в вашем районе. Они могут показать вам карту максимальной глубины промерзания и указать правильную глубину, на которую вам нужно копать фундаменты и трубы. Вы можете увидеть еще одну интерактивную карту, на которой показаны линии замерзания по штатам, наведя указатель мыши на штат.

Некоторые уравнения позволяют оценить или предсказать глубину промерзания. К сожалению, это расчеты уровня кандидата наук, как, например, это Прогнозное моделирование замерзания и оттаивания морозоустойчивых почв.

Некоторая информация и данные, которые используются для расчета глубины промерзания или оттаивания, включают

- Максимальная дневная температура воздуха

- Минимальная суточная температура воздуха

- Расчетная температура поверхности дорожного покрытия (для дорог с твердым покрытием)

- Глубина промерзания

- Константа регрессии

- Средняя измеренная глубина промерзания

Лучший способ узнать уровень промерзания для вашего региона — позвонить в местное агентство строительных норм и правил. У них будет самая точная информация.

Мерзлый грунт может быть твердым, как бетон. Вручную лучше всего пробить верхний слой киркой, но она будет очень медленной и непрактичной для длинных траншей. Существуют различные варианты двигателей для Bobcat, экскаваторов-погрузчиков и экскаваторов. Тем не менее, мерзлый грунт является тяжелым испытанием для машин и их операторов.

Например, для прорезания мерзлого грунта цепной землеройной машине требуются твердосплавные зубья, стоимость которых составляет около 5 долларов США. Подрядчики сообщают, что замена 90 зубов в день не редкость, стоит 450 долларов. Замена всей цепи может стоить 1500 долларов плюс трудозатраты и время простоя.

Лучше всего сначала оттаять землю, используя одеяла для оттаивания земли.

Одеяла для оттаивания грунта могут проникать в глубину линии промерзания Холодная погода может иметь серьезные негативные последствия для строительных работ, копания траншей, работы на кладбище и т. д. Лучшим решением для быстрого оттаивания мерзлого грунта являются грунтооттаивающие одеяла Powerblanket.

д. Лучшим решением для быстрого оттаивания мерзлого грунта являются грунтооттаивающие одеяла Powerblanket.

Одеяло для оттаивания земли имеет нагревательные элементы, которые нагреваются до 150°F (65,5°C), и использует стандартную электрическую вилку. Тепло проникает на глубину от 12 до 18 дюймов каждые 24 часа, в зависимости от температуры почвы и окружающей среды.

Утепленные бетонные покрытия отличаются от покрытий для оттаивания грунта, поскольку они не имеют нагревательных элементов. Они просто задерживают окружающее тепло в земле и уменьшают передачу тепла от воздуха к земле.

Powerblanket экономит время и деньги Строительные проекты не могут позволить себе ждать, пока оттает земля. Пробираться сквозь затвердевшую ото льда землю тяжело и человеку, и машине. Одеяла для оттаивания грунта Powerblanket экономят много часов труда. Например, на одном кладбище в Айдахо глубина промерзания грунта составляла 14 дюймов. Использование Powerblanket для оттаивания земли сэкономило часы копания.

Одеяла для оттаивания грунта Powerblanket бывают разных размеров, которые вы можете сравнить здесь.

Время – деньги. Не тратьте время на ожидание, пока земля оттает. Powerblanket вас прикроет.

Одеяла с подогревом для оттаивания земли

Замораживание грунта в строительстве — GroundFreezing.com

Искусственное замораживание грунта — это строительный метод, который используется при строительстве шахт, шахт и туннелей для обеспечения временной поддержки грунта и контроля грунтовых вод, когда другие традиционные методы, такие как обезвоживание, укрепление и цементация или перемешивание почвы невозможно. Замораживание грунта также используется для создания региональных барьеров для грунтовых вод вокруг операций по добыче золота и других полезных ископаемых, нефтеносных песков или горючих сланцев. Его часто называют замерзанием грунта, замерзанием почвы или ледяной стеной. Процесс замораживания грунта включает бурение и установку ряда относительно близко расположенных труб и циркуляцию охлаждающей жидкости по этим трубам. Охлажденный хладагент извлекает тепло из земли, превращая поровую воду в лед, в результате чего получается чрезвычайно прочный и непроницаемый материал. Это наиболее эффективный метод улучшения грунта, применяемый в подземном строительстве и горнодобывающей промышленности.

Процесс замораживания грунта включает бурение и установку ряда относительно близко расположенных труб и циркуляцию охлаждающей жидкости по этим трубам. Охлажденный хладагент извлекает тепло из земли, превращая поровую воду в лед, в результате чего получается чрезвычайно прочный и непроницаемый материал. Это наиболее эффективный метод улучшения грунта, применяемый в подземном строительстве и горнодобывающей промышленности.

В процессе заморозки используется полностью закрытая система. Химикаты в землю не впрыскиваются. В качестве хладагентов могут использоваться экологически безопасные гликоли, рассол хлорида кальция или жидкий азот. Эти хладагенты охлаждаются несколькими различными типами надземных или подземных холодильных установок с электрическим приводом. В случае с жидким азотом жидкость доставляется на проектную площадку в цистернах и выбрасывается в атмосферу сразу после циркуляции по трубам.

Замораживание грунта для выемки глубоких шахт

Глубокие шахты – это наиболее распространенное применение замораживания грунта. Замораживающие трубы пробуриваются и устанавливаются по всему периметру предполагаемого вала на необходимую глубину. Циркуляция теплоносителя инициируется до образования зоны замерзания размером от 1 до 10 метров. Затем внутренняя часть шахты выкапывается и облицовывается, а система замораживания отключается.

Замораживающие трубы пробуриваются и устанавливаются по всему периметру предполагаемого вала на необходимую глубину. Циркуляция теплоносителя инициируется до образования зоны замерзания размером от 1 до 10 метров. Затем внутренняя часть шахты выкапывается и облицовывается, а система замораживания отключается.

Замораживание грунта в туннелестроении

Замораживание грунта широко используется в туннелестроении. Туннельные приложения используют несколько разных подходов. Наиболее распространенный метод включает горизонтальное бурение замораживающих труб по периметру туннеля, очень похожее на подход с замороженным валом. Эта горизонтальная конфигурация используется для прокладки туннелей под автомобильными или железными дорогами или для строительства безопасных переходов между двумя существующими туннелями. Другой метод строительства туннелей заключается в замораживании всей трассы в твердом состоянии и проходке через мерзлую массу грунта. Этот подход часто сочетается с методом последовательной проходки (SEM) и используется для штолен малого диаметра.