Удг д 160: УДГ-160 головка универсальная делительная. Аналоги, паспорт, схемы, описание, характеристики

alexxlab | 29.12.2020 | 0 | Разное

УДГ-160 головка универсальная делительная. Аналоги, паспорт, схемы, описание, характеристики

Сведения о производителе делительных головок УДГ-160 (УДГ-Д-160)

Разработчиком и изготовителем делительных головок УДГ-160 (УДГ-Д-160) до 1990 года было Ленинградское оптико-механическое объединение ЛОМО.

В настоящее время производство и реализацию универсальных делительных головок УДГ-160 (УДГ-Д-160), УДГ-200 (УДГ-Д-200), УДГ-250 (УДГ-Д-250), УДГ-320 (УДГ-Д-320) осуществляет Производственная компания “Делга”, которая была основана в 1990 году на базе – ОАО “ЛОМО”.

Продукция, выпускаемая Ленинградским оптико-механическим объединением ЛОМО

- УДГ-100 (УДГ Н-100) – универсальная делительная головка 100 (Ø 200)

- УДГ-135 (УДГ Н-135) – универсальная делительная головка 135 (Ø 270)

- УДГ-160 (УДГ-Д-160) – универсальная делительная головка Ø 160

- УДГ-200 (УДГ-Д-200) – универсальная делительная головка Ø 200

- УДГ-250 (УДГ-Д-250) – универсальная делительная головка Ø 250

УДГ-160, УДГ-Д-160 головка универсальная делительная.

Назначение, область применения

Назначение, область примененияДелительная головка УДГ-160, УДГ-Д-160 дает возможность производить различные фрезерные, зубофрезерные, расточные, сверлильные, разметочные и другие работы, связанные с поворотом детали на заданный угол.

Обработку деталей с помощью делительной головки УДГ-160 можно производить в центрах, в патроне или на шпиндельной оправке.

С помощью универсальной делительной головки УДГ-160 можно производить следующие операции:

- непосредственное деление окружностей на число, являющееся целым делителем 24, т.е. на 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

- простое деление окружностей на число частей от 2 до 400 и на некоторые числа свыше 400

- дифференциальное деление окружностей на число частей от 43 до 400 без интервала

- фрезерование спиралей с шагом от 25 до 400 мм

- фрезерование зубчатых колес

- установка оси обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка

- различные работы на фрезерных станках, связанные с делением окружности на неравные части в градусном выражении, нарезание спиралей и т.

д.

д.

Делительные головки. Общие сведения

Делительные головки – это приспособление для широкоуниверсальных и консольно-фрезерных станков, которое значительно расширяют их технологические возможности. Их используют при изготовлении различных инструментов (фрез, разверток, зенкеров, метчиков), нормализованных деталей машин (головки болтов, грани гаек, корончатые гайки), при фрезеровании зубчатых колес, звездочек, прорезании пазов и шлицев на торцах (зубчатые муфты) и других деталей.

Делительные головки служат для закрепления и деления обрабатываемых деталей на равные части при фрезеровании квадратов, шестигранников, нарезания зубчатых колес, звездочек и других подобных работ и для поворота обрабатываемых деталей на заданный угол. Универсальные делительные головки служат также и для сообщения вращения обрабатываемой детали при нарезании винтовых канавок на универсальных фрезерных станках.

В зависимости от конструкции головки окружность заготовки может быть разделена на равные или неравные части. При нарезании винтовых канавок заготовке сообщаются одновременно непрерывное вращательное и поступательное движения, как, например, при обработке стружечных канавок у сверл, фрез, метчиков, разверток и зенкеров.

При нарезании винтовых канавок заготовке сообщаются одновременно непрерывное вращательное и поступательное движения, как, например, при обработке стружечных канавок у сверл, фрез, метчиков, разверток и зенкеров.

Делительные головки служат:

- для установки оси обрабатываемой заготовки под требуемым углом относительно стола станка

- для периодического поворота заготовки вокруг ее оси на определенный угол (деление на равные и неравные части)

- для непрерывного вращения заготовки при нарезании винтовых канавок или винтовых зубьев зубчатых колес

Делительные головки бывают:

- Лимбовые с делительными дисками:

- универсальные

- полууниверсальные

- простого деления

- непосредственного деления

- Безлимбовые делительные головки – (без делительного диска) с зубчатым планетарным механизмом и набором сменных зубчатых колес

- Оптические делительные головки – для точных делений и контрольных операций

Обычно делительные головки изготовляют одношпиндельными.

Универсальные делительные головки УДГ-Д

Ранее нашей промышленностью выпускались универсальные делительные головки УДГ Н-100, УДГ Н-135 и УДГ Н-160 с высотой центров H = 100, H = 135 и H = 160 мм.

По стандарту ГОСТ 8615-69 за основной размер делительных головок принят наибольший диаметр обрабатываемой заготовки D. По стандарту принят ряд из шести типоразмеров головок D = 160; 200; 250; 320; 400 и 500 мм. Наименование моделей УДГ-Д-160, УДГ-Д-200, УДГ-Д-250, УДГ-Д-400, УДГ-Д-500.

Передаточное отношение червячной пары этих головок 1 : 40 (N=40), т. е. шпиндель головки поворачивается на полный оборот за 40 оборотов рукоятки.

е. шпиндель головки поворачивается на полный оборот за 40 оборотов рукоятки.

Диапазон деления окружности заготовки до 400 частей, включая простые числа.

Универсальные делительные головки позволяют производить деления обрабатываемых деталей тремя методами: непосредственным, простым и дифференциальным и используются для комплектации фрезерных станков отечественного и зарубежного производства.

Каждому размеру станка (по ширине стола) должен соответствовать определенный типоразмер делительной головки. Так, к консольно-фрезерным станкам № 2 (с шириной стола 320 мм) рекомендуется делительная головка с наибольшим диаметром обрабатываемой заготовки D = 250 мм, а к фрезерным станкам № 3 (с шириной стола 400 мм) – делительная головка УДГ-Д-320 и т. д.

Обозначение делительных головок повышенной (П) точности:

- УДГ-Д-160 – 7036-0051П

- УДГ-Д-200 – 7036-0052П

- УДГ-Д-250 – 7036-0053П

- УДГ-Д-320 – 7036-0054П

- УДГ-Д-400 – 7036-0055П

Обозначение делительных головок нормальной (Н) точности:

- УДГ-Д-160А – 7036-0051

- УДГ-Д-200А – 7036-0052

- УДГ-Д-320А – 7036-0054

- УДГ-Д-250А – 7036-0053

- УДГ-Д-400А – 7036-0055

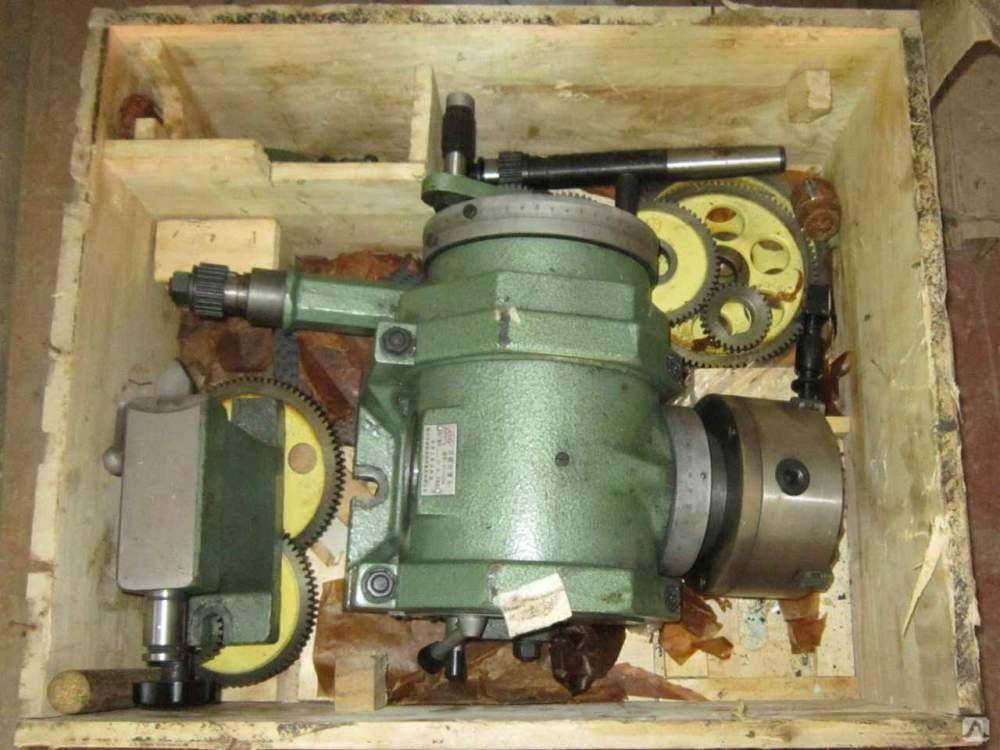

УДГ-160 Общий вид делительной головки

Общий вид универсальной делительной головки УДГ 160

УДГ-Д-160 Конструкция универсальной делительной головки

Конструкция универсальной делительной головки УДГ 160

Конструкция универсальной делительной головки УДГ 160

Конструкция делительной головки УДГ-Д-160

У делительных головок УДГ-160 делительные диски для простого и дифференциального метода деления выполнены двусторонними с глухими отверстиями: на одной стороне диска имеются окружности с числами отверстий 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30 и 31, а на другой стороне — 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49 и 54.

Делительный диск для непосредственного деления выполнен градуированным с ценой деления 1°. Установленный на корпусе головки нониус позволяет производить отсчет угла поворота шпинделя с точностью до 5′.

К делительным головке УДГ-160 прилагаются гитара и сменные зубчатые колеса с числами зубьев: 25, 30, 35, 40 50, 55, 60, 70, 80, 90 и 100.

Для обработки элементов деталей, расположенных на конических поверхностях, например при фрезеровании впадин для образования зубьев конических колес, зенкеров, зенковок и т. п., корпус поворачивается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости на заданный угол относительно основания головки.

Делительные головки обычно выпускаются для установки на левом конце рабочего стола. Однако отечественные станкостроительные заводы выпускают делительные головки, рассчитанные на установку с правой стороны стола.

Делительная головка УДГ-Д-160 имеет чугунное основание 16 со стяжными дугами 17, на котором установлен корпус 18. Ослабив гайки 19 (рис. 3), можно поворачивать корпус на определенный угол. Отсчет угла поворота производится по шкале и нониусу 20 (см. рис. 2).

3), можно поворачивать корпус на определенный угол. Отсчет угла поворота производится по шкале и нониусу 20 (см. рис. 2).

На опорной плоскости основания делительной головки имеются две точно пригнанных параллельно шпинделю шпонки, которые служат для установки головки в пазу стола фрезерного станка. В корпусе расположен шпиндель со сквозным отверстием. Концы шпинделя расточены на конус Морзе. На одном конце устанавливается центр 21, на другом — оправка 13 (см. рис. 1) для дифференциального деления. Передний конец шпинделя имеет резьбу и центрирующий поясок 22 (см. рис. 2) для установки и крепления фланца с самоцентрирующим патроном или поводка. На буртике шпинделя установлен лимб 9 непосредственного деления, имеющий двадцать четыре отверстия.

На шпинделе, в средней его части, сидит червячное колесо с круговой выточкой на торце, в которую входит конец зажима 23, смонтированного в корпусе 18. Червячное колесо получает вращение от червяка, расположенного в эксцентрической втулке. Червяк может быть введен в зацепление или выведен из него поворотом эксцентрической втулки с помощью рукоятки 24 (см. рис. 3) с сектором 25.

Червяк может быть введен в зацепление или выведен из него поворотом эксцентрической втулки с помощью рукоятки 24 (см. рис. 3) с сектором 25.

Делительный диск посажен на вал, смонтированный в подшипниках скольжения в крышке 26 (см. рис. 2). Крышка фиксируется на корпусе 18 центрирующей расточкой и крепится неподвижно к основанию.

На валу делительного диска установлены коническая и цилиндрическая шестерни, а также приводная планка, имеющая рукоятку с фиксатором, перемещающуюся по требуемому ряду отверстий на делительном диске. К делительному диску с помощью пружины прижат раздвижной сектор 27, состоящий из линеек 28 и зажимного винта 29, с помощью которого линейки устанавливаются под требуемым углом. Пружинная шайба предотвращает самопроизвольный поворот сектора.

Вал 30 механического привода от станка смонтирован в подшипниках скольжения и расположен во втулке 31 с фланцем. Втулка крепится к крышке 26. На конце вала расположена коническая шестерня, которая находится в постоянном зацеплении с конической шестерней, сидящей на валу делительного диска. Делительный диск фиксируется в требуемом положении стопором 7.

Делительный диск фиксируется в требуемом положении стопором 7.

Задняя бабка

Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали при установке ее в центрах или патроне делительной головки. Центр бабки можно перемещать в горизонтальном и вертикальном направлениях. В основании 32 расположен корпус 33, который штифтом соединен с рейкой. Вращением головки зубчатого вала корпус можно поднимать, опускать и поворачивать относительно оси штифта. В требуемом положении задняя бабка крепится на столе станка с помощью болтов и гаек.

Перемещение пиноли 34 с полуцентром 35 осуществляется вращением маховичка 36, укрепленного на винте.

На опорной плоскости основания имеются две направляющие шпонки, выверенные относительно оси пиноли; шпонки обеспечивают совпадение центров делительной головки и задней бабки при установке их на стол станка.

Люнет

Люнет является дополнительной опорой при обработке длинных и тонких деталей. В его корпусе 37 расположен винт, перемещающийся с помощью гайки 38. Винт имеет призматическую головку 39, с помощью стопорного винта 40 головку можно закреплять на требуемой высоте.

Винт имеет призматическую головку 39, с помощью стопорного винта 40 головку можно закреплять на требуемой высоте.

УДГ-160 Расположение органов управления делительной головки

Расположение органов управления делительной головкой УДГ 160

Перечень органов управления делительной головки УДГ-160

- 2. Рукоятка с фиксатором. Фиксация делительного диска

- 8. Фиксатор. Фиксация лимба непосредственного деления

- 19. Гайка. Крепление корпуса головки в основании

- 23. Зажим. Стопорение шпинделя

- 24. Рукоятка. Включение и выключение червяка

- 27. Раздвижной сектор. Отсчет отверстий на делительном диске

- 36. Маховичок. Перемещение пиноли задней бабки

- 41. Гайка. Крепление сектора

- 42. Винт. Крепление поводка

- 43. Винт. Крепление узла фиксатора делительного диска

- 44. Хвостовик. Крепление гитары

- 45.

Гайка. Крепление пиноли задней бабки

Гайка. Крепление пиноли задней бабки - 46. Головка зубчатого валика. Перемещение задней бабки в вертикальном направлении

- 47. Болт. Крепление корпуса задней бабки

- 48. Гайка. Крепление планки с рукояткой и фиксатором

УДГ-160 Точки смазки универсальной делительной головки

Точки смазки универсальной делительной головки УДГ 160

- I – Вал диска и коническая шестерня. Смазка ежедневно

- II – Цилиндрические и конические шестерни. Заливка 100 г масла через крышку

- III – Передний подшипник шпинделя. Смазка ежедневно

- IV – Червячная пара. Заливка 200 г масла в корпус

- V – Задний подшипник шпинделя. Смазка ежедневно

- VI – Пиноль и винт задней бабки. Смазка раз в два дня

- VII – Вал привода делительной головки. Смазка раз в два дня

УДГ-160 Кинематическая схема универсальной делительной головки

Кинематическая схема универсальной делительной головки УДГ-160

При простом делении вращение шпинделю 1 передается от рукоятки 2 с фиксатором через пару цилиндрических шестерен 3, червяк 4 и червячное колесо 5, расположенное в средней части шпинделя. При этом делительный диск 6 должен быть закреплен с помощью стопора 7, а фиксатор 8 лимба 9 непосредственного деления выключен.

При этом делительный диск 6 должен быть закреплен с помощью стопора 7, а фиксатор 8 лимба 9 непосредственного деления выключен.

При дифференциальном делении угол поворота шпинделя определяется величиной поворота рукоятки с фиксатором относительно делительного диска и величиной поворота самого диска, который получает вращение от шпинделя через сменные шестерни 10 гитары 11 и пару конических шестерен 12. Для передачи вращения от шпинделя сменным шестерням гитары применяется оправка 13, на цилиндрической шейке которой устанавливается сменная шестерня 14. При этом делительный диск должен быть освобожден от стопора, а фиксатор лимба непосредственного деления выключен.

При нарезании спирали шпиндель получает вращение от ходового винта фрезерного станка через сменные шестерни гитары, пару конических шестерен 12, промежуточный вал 15, цилиндрические шестерни 3, червяк 4 и червячное колесо 5. Делительный диск при этом должен быть освобожден от стопора, а фиксатор лимба непосредственного деления выключен.

Порядок работы

Непосредственное деление

Непосредственное деление применяется при делении окружности на 2, 3, 4, б, 8, 12 и 24 части в тех случаях, когда не требуется большой точности.

При непосредственном делении необходимо:

- выключить червяк из зацепления с червячным колесом поворотом рукоятки 24 (см. рис. 3) до упора

- освободить от зацепления фиксатор лимба непосредственного деления

Поворот шпинделя осуществляется от руки вращением обрабатываемой детали или патрона. Отсчет угла поворота производится по градусной шкале, нанесенной на лимбе непосредственного деления, и по штриху на передней втулке шпинделя.

Закрепить шпиндель в требуемом положении с помощью зажима 23 (см. рис. 2).

При делении на части или грани расчет производить по формуле

N = 360°/a(1)

где n — число частей или граней; а

a — угол поворота шпинделя.

Простое деление

Простое деление окружности на равные и неравные части производится при неподвижном делительном диске с помощью рукоятки с фиксатором. Величина поворота рукоятки отсчитывается по отверстиям на делительном диске и фиксируется стержнем фиксатора.

Величина поворота рукоятки отсчитывается по отверстиям на делительном диске и фиксируется стержнем фиксатора.

Дифференциальное деление

Деление окружности на число частей свыше 42, не кратное числу отверстий на делительном диске, можно производить дифференциальным методом, сущность которого заключается в том, что угол поворота шпинделя определяется величиной поворота рукоятки с фиксатором относительно делительного диска и величиной поворота диска, получающего вращение от шпинделя через сменные шестерни гитары.

Гитара устанавливается на цилиндрический хвостовик, на котором она может быть повернута и закреплена в требуемом положении. Для установки сменных шестерен гитара укомплектована передвижными пальцами и переходными втулками. Для передачи вращения сменным шестерням в задний конус шпинделя вставляется оправка, на цилиндрическую шейку которой устанавливается сменная шестерня.

До начала работы следует поворотом рукоятки проверить плавность вращения всех установленных шестерен.

При выполнении дифференциального деления стопор делительного диска должен быть выключен.

Порядок настройки при дифференциальном делении такой же, как и при простом делении.

Дифференциальное деление возможно только при горизонтальном положении шпинделя.

Фрезерование спиральных канавок

Фрезерование спиральных канавок производится при продольном перемещении стола фрезерного станка и одновременном вращении детали, закрепленной в делительной головке, относительно своей оси. Для согласованного вращения детали с продольным перемещением стола устанавливается гитара с набором сменных шестерен, которые передают вращение от ходового винта станка шпинделю делительной головки.

Читайте также: Производители фрезерных станков в России

Технические характеристики головки УДГ-160

| Наименование параметра | УДГ-160 | УДГ-200 | УДГ-250 | УДГ-320 |

|---|---|---|---|---|

| Основные параметры | ||||

| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | П |

| Высота центров, мм | 85 | 105 | 130 | 165 |

| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 | 200 | 250 | 320 |

| Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя в его вертикальном положении: не более, мм | 180 | 235 | 280 | 350 |

| Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вниз от линии центров: не менее, град | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вверх от линии центров: не менее, град | 95 | 95 | 95 | 95 |

| Диаметр такарного патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 160 |

| Конус шпинделя | Морзе №2 | Морзе №3 | Морзе №4 | Морзе №5 |

| Резьба рабочего конца шпинделя | М33 | М39 | М52 | М60 |

| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 |

| Передаточное отношение червячной пары | 1 : 40 | 1 : 40 | 1 : 40 | 1 : 40 |

| Диапазон деления, включая простые числа | 2. .400 .400 | 2..400 | 2..400 | 2..400 |

| Диаметр отверстий сменных колес, мм | 20х19 | 20х19 | 20х19 | 32х19 |

| Число отверстий делительного диска | 16,19,23 30,33,39 49 | 16,17,19 21,23,29 30,31 | 16,17,19 21,23,29 30,31 | 16,17,19 21,23,29 30,31 |

| Число отверстий делительного диска на другой стороне | 17,21,29 31,37,41 54 | 33,37,39 41,43,47 49,54 | 33,37,39 41,43,47 49,54 | 33,37,39 41,43,47 49,54 |

| Цена деления лимба непосредственного деления, град | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Модуль сменных шестерен | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |

| Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 |

| Габариты и масса делительной головки | ||||

| Габаритные размеры основания головки, мм | 212 х 156 | 260 х 180 | 260 х 180 | 290 х 234 |

| Масса делительной головки, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 |

- Головки делительные универсальные УДГ Н-100, УДГ Н-135, УДГ Н-160 Инструкция к пользованию, 1970

- Универсальные делительные головки УДГ Д-160, УДГ Д-200, УДГ Д-250, УДГ Д-320, УДГ Д-400 Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1983

- Головка делительная универсальная УДГ-Д-160А Паспорт, (ТУ2-024-4475-75)

- Теплицкий Б.

М. Мазо Г.И. Делительные механизмы, 1974

М. Мазо Г.И. Делительные механизмы, 1974

Список литературы

Связанные ссылки. Дополнительная информация

Универсальная делительная головка УДГ Д-160А – цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

Универсальная делительная головка УДГ Д-160А предназначена для поворота обрабатываемой детали на заданную величину при выполнении различных фрезерных, зубофрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других подобных работ.

С помощью делительных головок можно делить обрабатываемую деталь по окружности на любое число частей до 400 без интервалов и на некоторое число более 400 с интервалами.

Обработку деталей с помощью делительных головок можно производить в центрах, в самоцентрирующемся патроне, на шпиндельной оправке и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДГ Д-160А

| Характеристика | УДГ Д-160А |

|---|---|

| Класс точности | Н |

1. Высота центров Высота центров | 85 (3 11/32″) |

| 2. Диаметр отверстия полного шпинделя, мм | 14,9 (19/32″) |

| 3. Резьба рабочего конца шпинделя | М33х2 |

| 4. Конус Морзе шпинделя передний | 2 |

| 5. Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 (6 5/16″) |

| 6. Передаточное отношение | 1:40 |

| 7. Диапазон деления включая простые числа | 2-400 |

| 8. Расстояние от основания до торца шпинделя в его вертикальном положении, мм | 180 (7 3/32″) |

| 9. Габаритные размеры основания, мм | 212х156 (8 11/32″) |

| 10. Масса, кг | 35,5 |

| 11. Токарный патрон | диаметр 100 |

Комплект поставки УДГ Д-160А

| Наименование | Количество |

|---|---|

1. Люнет Люнет | 1 |

| 2. Гитара для дифференциального деления | 1 |

| 3. Гитара для нарезания спирали | 1 |

| 4. Оправка для дифференциального деления | 1 |

| 5. Колеса зубчатые:         z=25; m=1,5         z=30; m=1,5         z=35; m=1,5         z=40; m=1,5         z=50; m=1,5         z=55; m=1,5         z=60; m=1,5         z=70; m=1,5         z=80; m=1,5         z=90; m=1,5         z=100; m=1,5 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

6. Паспорт принадлежностей универсальной делительной головки Паспорт принадлежностей универсальной делительной головки | 1 |

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

UDG Ultimate Trolley Set Deluxe BO – Thomann США

Подается с любовью!

С помощью наших файлов cookie мы хотели бы предложить вам наилучший опыт покупок со всем, что с ним связано. Сюда входят, например, подходящие предложения и запоминание предпочтений. Если вас это устраивает, просто нажмите «Хорошо!» что вы соглашаетесь на использование файлов cookie для предпочтений, статистики и маркетинга (показать все).

Выходные данные · Политика конфиденциальности

- Товары

- обслуживание

- О нас

- Вместимость до 110 пластинок

- Подходит для 2 MIDI-контроллеров и аксессуаров

- Внешние карманы для аксессуаров

- Набивка из пеноматериала

- Материал: водостойкий нейлон 420D

- Внутренние размеры тележки (Ш x В x Г): 315 x 320 x 200 мм

- Внешние размеры тележки (Ш x В x Г): 400 x 455 x 310 мм

- Внутренние размеры слингбага (Ш x В x Г): 320 x 320 x 160 мм

- Внешние размеры слингбага (Ш х В х Г): 390 х 380 х 210 мм

- Вес: 8,5 кг

- Цвет: черный, оранжевый

- У9679БЛ/ОР

доступно с

Февраль 2019 г.

Артикул 455155

товарная единица 1 шт.

Количество 60

Функция тележки Да

Внешняя ширина 400 мм

Внешняя высота 455 мм

Внешняя глубина 310 мм

Внутренняя ширина 315 мм

Внутренняя высота 320 мм

Внутренняя глубина 200 мм

Вес 8,5 кг

Цвет Черный/ Оранжевый

Материал Нейлон

Показать больше

Стоимость доставки рассчитывается на странице оформления заказа.

1 12345678910

Список Сравнивать Делиться

Вам нравится то, что вы видите?

Недавно просмотренные продукты

Покупайте и платите безопасно

Оплата может быть произведена безопасно и надежно с помощью PayPal, Amazon Pay, кредитной карты или банковского перевода.

Ваши преимущества

- 3 года гарантии Thomann 3 года гарантии Thomann

- 30-дневная гарантия возврата денег 30-дневная гарантия возврата денег

- Услуги по ремонту Услуги по ремонту

- Совет от наших экспертов Совет от наших экспертов

- Гарантия удовлетворения Гарантия удовлетворения

- Самый большой склад в Европе Самый большой склад в Европе

обслуживание

- Стоимость доставки и сроки доставки

- Справочный центр

- Ваучеры

- Свяжитесь с нами

- Проходной магазин

- Обзор услуг

© 1996–2022 Thomann GmbH. Томанн любит тебя, потому что ты молодец!

Томанн любит тебя, потому что ты молодец!

Активность урацил-ДНК-гликозилазы (UDG) у Bradyrhizobium diazoefficiens: характеристика нового класса UDG с широкой субстратной специфичностью

1. Линдал Т. Ферменты репарации ДНК. Анну. Преподобный Биохим. 1982 год; 51:61–87. [PubMed] [Google Scholar]

2. Фридберг Э.К., Уокер Г.К., Сиде В.. Репарация ДНК и мутагенез. 1995; АСМ Пресс. [Google Scholar]

3. Jancso A., Botfield M.C., Sowers L.C., Weiss M.A.. Мутация с измененной специфичностью в домене POU человека демонстрирует функциональную аналогию между специфичным для POU субдоменом и репрессором фага лямбда. проц. Натл. акад. науч. США 1994 г.; 91:3887–3891. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

4. Рогстад Д.К., Лю П., Бурдзи А., Лин С.С., Сауэрс Л.К.. Эндогенные повреждения ДНК могут ингибировать связывание фактора транскрипции AP-1 (c-Jun). Биохимия. 2002 г.; 41:8093–8102. [PubMed] [Google Scholar]

5. Линдал Т.

N-гликозидаза из Escherichia coli, которая высвобождает свободный урацил из ДНК, содержащей дезаминированные остатки цитозина. проц. Натл. акад. науч. США 1974; 71:3649–3653. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Линдал Т.

N-гликозидаза из Escherichia coli, которая высвобождает свободный урацил из ДНК, содержащей дезаминированные остатки цитозина. проц. Натл. акад. науч. США 1974; 71:3649–3653. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

6. Крокан Х.Е., Драблос Ф., Слуппхог Г.. Урацил в ДНК – возникновение, последствия и репарация. Онкоген. 2002 г.; 21:8935–8948. [PubMed] [Google Scholar]

7. Перл Л.Х. Структура и функция суперсемейства урацил-ДНК-гликозилазы. Мутат. Рез. 2000 г.; 460:165–181. [PubMed] [Академия Google]

8. Аравинд Л., Кунин Е.В.. Альфа/бета-складчатые урациловые ДНК-гликозилазы: общее происхождение с разнообразными судьбами. Геном биол. 2000 г.; 1, ИССЛЕДОВАНИЕ0007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

9. Лукас-Льедо Дж.И., Маддамсетти Р., Линч М.. Филогеномный анализ суперсемейства урацил-ДНК-гликозилазы. Мол. биол. Эвол. 2011 г.; 28:1307–1317. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10.

Линдал Т., Юнгквист С. , Зигерт В., Нюберг Б., Сперенс Б..

ДНК-N-гликозидазы: свойства урацил-ДНК-гликозидазы из Escherichia coli. Дж. Биол. хим. 1977; 252:3286–3294. [PubMed] [Google Scholar]

, Зигерт В., Нюберг Б., Сперенс Б..

ДНК-N-гликозидазы: свойства урацил-ДНК-гликозидазы из Escherichia coli. Дж. Биол. хим. 1977; 252:3286–3294. [PubMed] [Google Scholar]

11. Савва Р., Маколи-Хехт К., Браун Т., Перл Л.. Структурная основа эксцизионной репарации специфических оснований урацил-ДНК-гликозилазой. Природа. 1995 год; 373: 487–493. [PubMed] [Google Scholar]

12. Ханда П., Ачарья Н., Варшней Ю.. Влияние мутаций тирозина 66 и аспарагина 123 в кармане активного сайта урацил-ДНК-гликозилазы Escherichia coli на вырезание урацила из синтетических олигомеров ДНК: свидетельство возникновения дальнодействующих взаимодействий между ферментом и субстратом. Нуклеиновые Кислоты Res. 2002 г.; 30: 3086–3095. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

13.

Мол К.Д., Арваи А.С., Слуппхауг Г., Кавли Б., Альсет И., Крокан Х.Е., Тайнер Дж.А..

Кристаллическая структура и мутационный анализ урацил-ДНК-гликозилазы человека: структурная основа специфичности и катализа. Клетка. 1995 год; 80:869–878. [PubMed] [Google Scholar]

1995 год; 80:869–878. [PubMed] [Google Scholar]

14. Парих С.С., Патнэм С.Д., Тайнер Дж.А.. Уроки, извлеченные из структурных результатов урацил-ДНК-гликозилазы. Мутат. Рез. 2000 г.; 460:183–199. [PubMed] [Академия Google]

15. Коне Р., Бонура Т., Фридберг Э.К.. Ингибитор урацил-ДНК-гликозилазы, индуцируемой бактериофагом PBS2. Очистка и предварительная характеристика. Дж. Биол. хим. 1980 г.; 255:10354–10358. [PubMed] [Google Scholar]

16. Равишанкар Р., Бидья Сагар М., Рой С., Пурнапатре К., Ханда П., Варшней У., Виджаян М.. Рентгеноструктурный анализ комплекса урацил-ДНК-гликозилазы Escherichia coli (EcUDG) с белковым ингибитором. Выяснение структуры прокариотического UDG. Нуклеиновые Кислоты Res. 1998; 26:4880–4887. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

17. Ли Х.В., Домини Б.Н., Цао В.. Новое семейство ферментов репарации дезаминирования в надсемействе урацил-ДНК-гликозилаз. Дж. Биол. хим. 2011 г.; 286:31282–31287. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

18. Неддерманн П., Йирични Дж..

Очистка специфичной для несоответствия тимин-ДНК-гликозилазы из клеток HeLa. Дж. Биол. хим. 1993 год; 268:21218–21224. [PubMed] [Google Scholar]

Неддерманн П., Йирични Дж..

Очистка специфичной для несоответствия тимин-ДНК-гликозилазы из клеток HeLa. Дж. Биол. хим. 1993 год; 268:21218–21224. [PubMed] [Google Scholar]

19. Хаушальтер К.А., Тодд Штукенберг М.В., Киршнер М.В., Вердин Г.Л.. Идентификация нового семейства урацил-ДНК-гликозилаз путем клонирования экспрессии с использованием синтетических ингибиторов. Курс. биол.: КБ. 1999; 9: 174–185. [PubMed] [Google Scholar]

20. Сандигурский М., Франклин В.А.. Термостабильная урацил-ДНК-гликозилаза из Thermotoga maritima, представитель нового класса ферментов репарации ДНК. Курс. биол.: КБ. 1999 г.; 9: 531–534. [PubMed] [Google Scholar]

21. Сартори А.А., Фитц-Гиббон С., Ян Х., Миллер Дж.Х., Джирикни Дж.. Новая урацил-ДНК-гликозилаза с широкой субстратной специфичностью и необычным активным центром. EMBO J. 2002; 21:3182–3191. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

22.

Галлинари П., Йирични Дж..

Новый класс урацил-ДНК-гликозилаз, родственный тимин-ДНК-гликозилазе человека. Природа. 1996 год; 383: 735–738. [PubMed] [Google Scholar]

Природа. 1996 год; 383: 735–738. [PubMed] [Google Scholar]

23. Неддерманн П., Йирични Дж.. Эффективное удаление урацила из ошибочных пар GU с помощью специфичной для несоответствия тимин-ДНК-гликозилазы из клеток HeLa. проц. Натл. акад. науч. США 1994 г.; 91: 1642–1646. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

24. Мо Э., Лейрос И., Смалас А.О., МакСвини С.. Кристаллическая структура специфичной для несоответствия урацил-ДНК-гликозилазы (MUG) из Deinococcus radiodurans обнаруживает новый каталитический остаток и широкую субстратную специфичность. Дж. Биол. хим. 2006 г.; 281:569–577. [PubMed] [Google Scholar]

25. Уибли Дж. Э., Уотерс Т. Р., Хаушалтер К., Вердин Г. Л., Перл Л. Х.. Структура и специфичность антимутаторной урацил-ДНК-гликозилазы SMUG1 позвоночных. Мол. Клетка. 2003 г.; 11: 1647–1659. [PubMed] [Google Scholar]

26.

Хинкс Дж. А., Эванс М. С., Де Мигель Ю., Сартори А. А., Жирични Дж., Перл Л. Х..

Кластер железо-сера в семействе 4 урацил-ДНК-гликозилаз. Дж. Биол. хим. 2002 г.; 277:16936–16940. [PubMed] [Google Scholar]

Дж. Биол. хим. 2002 г.; 277:16936–16940. [PubMed] [Google Scholar]

27. Сартори А.А., Шар П., Фитц-Гиббон С., Миллер Дж.Х., Джирикни Дж.. Биохимическая характеристика активности процессинга урацила у гипертермофильных архей Pyrobaculum aerophilum. Дж. Биол. хим. 2001 г.; 276:29979–29986. [PubMed] [Google Scholar]

28. Сантос Р., Эруар Д., Сиго С., Туати Д., Пуппо А.. Окислительный взрыв в симбиотическом взаимодействии люцерны и Sinorhizobium meliloti. Мол. Взаимодействие растений и микробов: MPMI. 2001 г.; 14:86–89. [PubMed] [Google Scholar]

29. Раму С.К., Пэн Х.М., Кук Д.Р.. Индукция Nod фактором продукции активных форм кислорода коррелирует с экспрессией раннего гена нодулина rip1 у Medicago truncatula. Мол. Взаимодействие растений и микробов: MPMI. 2002 г.; 15: 522–528. [PubMed] [Академия Google]

30. Д’Хаз В., Холстерс М.. Структуры фактора Nod, ответы и восприятие во время инициации развития узелков. Гликобиология. 2002 г.; 12:79р–105р. [PubMed] [Google Scholar]

31. Бекана М., Клукас Р.В..

Переходные металлы в корневых клубеньках бобовых: железозависимая продукция свободных радикалов увеличивается во время старения клубеньков. проц. Натл. акад. науч. США 1992 г.; 89:8958–8962. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Бекана М., Клукас Р.В..

Переходные металлы в корневых клубеньках бобовых: железозависимая продукция свободных радикалов увеличивается во время старения клубеньков. проц. Натл. акад. науч. США 1992 г.; 89:8958–8962. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

32. Бекана М., Клукас Р.В.. Окисление и восстановление леггемоглобина в корневых клубеньках бобовых растений. Завод Физиол. 1992; 98:1217–1221. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

33. Бекана М., Родригес-Барруэко К.. Защитные механизмы нитрогеназы от избытка кислорода и частично восстановленных промежуточных продуктов кислорода. Физиол. Плантарум. 1989 год; 75:429–438. [Google Scholar]

34. Бекана М., Далтон Д.А., Моран Дж.Ф., Итурбе-Ормаэче И., Матаморос М.А., Рубио М.К.. Активные формы кислорода и антиоксиданты в клубеньках бобовых. Физиол. Плантарум. 2000 г.; 109: 372–381. [Академия Google]

35.

Пуппо А., Холливелл Б..

Генерация гидроксильных радикалов леггемоглобином клубеньков сои. Планта. 1988 год; 173: 405–410. [PubMed] [Google Scholar]

Планта. 1988 год; 173: 405–410. [PubMed] [Google Scholar]

36. Бекана М., Моран Дж.Ф., Итурбе-Ормаэче И.. Железозависимая генерация свободных радикалов кислорода в растениях, подвергающихся экологическому стрессу: токсичность и антиоксидантная защита. Растительная почва. 1998 год; 201: 137–147. [Google Scholar]

37. Фридович И. Супероксиддисмутазы: изучение структуры и механизма. Доп. Эксп. Мед. биол. 1976; 74: 530–539. [PubMed] [Google Scholar]

38. Моро С., Дэвис М.Дж., Матье С., Эруар Д., Пуппо А.. Производные леггемоглобина радикалы. Доказательства множественных белковых радикалов и инициации повреждения перибактериоидной мембраны. Дж. Биол. хим. 1996 год; 271:32557–32562. [PubMed] [Google Scholar]

39. Пуппо А., Холливелл Б.. Образование гидроксильных радикалов из перекиси водорода в присутствии железа. Является ли гемоглобин биологическим реагентом Фентона. Биохим. Дж. 1988; 249: 185–190. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

40. Пуппо А., Риго Ж., Джоб Д..

Роль супероксид-аниона в автоокислении леггемоглобина. Растениевод. лат. 1981 год; 22:353–360. [Google Scholar]

Пуппо А., Риго Ж., Джоб Д..

Роль супероксид-аниона в автоокислении леггемоглобина. Растениевод. лат. 1981 год; 22:353–360. [Google Scholar]

41. Шнайдер К., Шлегель Х.Г.. Продукция супероксидных радикалов растворимой гидрогеназой из Alcaligenes eutrophus h26. Биохим. Дж. 1981; 193:99–107. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

42. Бекана М., Матаморос М.А., Удварди М., Далтон Д.А.. Недавнее понимание антиоксидантной защиты корневых клубеньков бобовых. Новый фитолог. 2010 г.; 188:960–976. [PubMed] [Google Scholar]

43. Бодуэн Э., Пьешо Л., Энглер Г., Поли Н., Пуппо А.. Оксид азота образуется в функциональных узелках Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti. Мол. Взаимодействие растений и микробов. 2006 г.; 19:970–975. [PubMed] [Google Scholar]

44. Холливелл Б., Гаттеридж Дж. М. С.. Свободные радикалы в биологии и медицине. 1999 г.; Издательство Оксфордского университета. [Google Scholar]

45.

Крейцер Д.А., Эссигманн Дж.М..

Окисленные, дезаминированные цитозины являются источником переходов C -> T in vivo. проц. Натл. акад. науч. США 1998; 95:3578–3582. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

проц. Натл. акад. науч. США 1998; 95:3578–3582. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

46. Деламута Дж.Р., Рибейро Р.А., Ормено-Оррильо Э., Мело И.С., Мартинес-Ромеро Э., Хунгрия М.. Полифазные данные, подтверждающие реклассификацию штаммов Bradyrhizobium japonicum группы Ia как Bradyrhizobium diazoefficiens sp. ноябрь Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 2013; 63:3342–3351. [PubMed] [Google Scholar]

47. Матис Дж. Н., Макмиллин Д. Э., Чемпион Р. А., Хант П. Г.. Генетическая изменчивость двух культур Bradyrhizobium japonicum 110, отличающихся способностью придавать сое устойчивость к засухе. Курс. микробиол. 1997; 35:363–366. [PubMed] [Google Scholar]

48. Канеко Т., Накамура Ю., Сато С., Минамисава К., Учиуми Т., Сасамото С., Ватанабэ А., Идесава К., Иригучи М., Кавасима К. и др.. Полная геномная последовательность азотфиксирующей симбиотической бактерии Bradyrhizobium japonicum USDA110 (приложение). Рез. ДНК 2002 г.; 9: 225–256. [PubMed] [Google Scholar]

49. Каплз К.Г., Миллер Дж.Х..

Набор мутаций lacZ в Escherichia coli, которые позволяют быстро обнаруживать каждую из шести замен оснований. проц. Натл. акад. науч. США 1989; 86: 5345–5349. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Каплз К.Г., Миллер Дж.Х..

Набор мутаций lacZ в Escherichia coli, которые позволяют быстро обнаруживать каждую из шести замен оснований. проц. Натл. акад. науч. США 1989; 86: 5345–5349. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

50. Седмак Ю.Ю., Гроссберг С.Е.. Быстрый, чувствительный и универсальный анализ белка с использованием кумасси бриллиантового синего G250. Анальный. Биохим. 1977 год; 79: 544–552. [PubMed] [Google Scholar]

51. Варшней У., ван де Санде Дж.Х.. Особенности и кинетика удаления урацила из урацилсодержащих олигомеров ДНК урацил-ДНК-гликозилазой Escherichia coli. Биохимия. 1991 год; 30:4055–4061. [PubMed] [Академия Google]

52. Кумар Н.В., Варшней Ю.. Контрастные эффекты одноцепочечного ДНК-связывающего белка на активность урацил-ДНК-гликозилазы из Escherichia coli по отношению к различным ДНК-субстратам. Нуклеиновые Кислоты Res. 1997 год; 25:2336–2343. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

53.

Отвиновский З., Минор В. .

Методы в энзимологии. 1997 год; 276: Академическая пресса;

307–326. [PubMed] [Google Scholar]

.

Методы в энзимологии. 1997 год; 276: Академическая пресса;

307–326. [PubMed] [Google Scholar]

54. Эмсли П., Коутан К.. Coot: инструменты построения моделей для молекулярной графики. Акта Кристаллогр. Разд. Д. 2004; 60:2126–2132. [PubMed] [Академия Google]

55. Адамс П. Д., Афонин П. В., Бункоци Г., Чен В. Б., Дэвис И. В., Эколс Н., Хедд Дж. Дж., Хунг Л.-В., Капрал Г. Дж., Гроссе-Кунстлеве Р. В. и др.. PHENIX: комплексная система на основе Python для решения макромолекулярной структуры. Акта Кристаллогр. Разд. Д. 2010; 66:213–221. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

56. Санг П.Б., Шринат Т., Патил А.Г., Ву Э.Дж., Варшни У.. Уникальный урацил-ДНК-связывающий белок из надсемейства урацил-ДНК-гликозилаз. Нуклеиновые Кислоты Res. 2015 г.; 43:8452–8463. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

57.

Рой С., Пурнапатре К., Ханда П., Боянапалли М., Варшней У..

Использование сопряженной системы транскрипции для последовательной сверхэкспрессии и очистки комплекса UDG-Ugi и Ugi из Escherichia coli. Протеиновый экспресс. Очист. 1998 год; 13:155–162. [PubMed] [Google Scholar]

Протеиновый экспресс. Очист. 1998 год; 13:155–162. [PubMed] [Google Scholar]

58. Гош М., Кумар Н.В., Варшней Ю., Чары К.В.. Структурная характеристика шпилечной ДНК, содержащей урацил, методами ЯМР и молекулярной динамики. Нуклеиновые Кислоты Res. 1999 г.; 27:3938–3944. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

59. Кумар Н.В., Варшней Ю.. Неэффективное удаление урацила из петель олигомеров ДНК с помощью урацил-ДНК-гликозилазы E. coli. Нуклеиновые Кислоты Res. 1994 год; 22:3737–3741. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

60. Пурнапатре К., Варшней Ю.. Урацил-ДНК-гликозилаза Mycobacterium smegmatis и ее отличительные биохимические свойства. Евро. J. Biochem./FEBS. 1998 год; 256: 580–588. [PubMed] [Google Scholar]

61. Хольм Л., Розенстрем П.. Сервер Dali: сохранение карты в 3D. Нуклеиновые Кислоты Res. 2010 г.; 38: W545–W549. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

62.

Шорманн Н., Григорян А., Самал А., Кришнан Р., ДеЛукас Л. , Чаттопадхай Д..

Кристаллическая структура урацил-ДНК-гликозилазы вируса коровьей оспы обнаруживает димерную сборку. Структура БМК. биол. 2007 г.; 7:45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

, Чаттопадхай Д..

Кристаллическая структура урацил-ДНК-гликозилазы вируса коровьей оспы обнаруживает димерную сборку. Структура БМК. биол. 2007 г.; 7:45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

63. Морган А.Р., Хлебек Дж.. Урацил-ДНК-гликозилаза насекомых. Дрозофила и саранча. Дж. Биол. хим. 1989 год; 264:9911–9914. [PubMed] [Google Scholar]

64. Адамс М.Д., Целникер С.Е., Холт Р.А., Эванс К.А., Гокейн Дж.Д., Аманатид П.Г., Шерер С.Е., Ли П.В., Хоскинс Р.А., Галле Р.Ф. и другие.. Последовательность генома Drosophila melanogaster. Наука. 2000 г.; 287: 2185–2195. [PubMed] [Google Scholar]

65. Муха В., Хорват А., Бекеши А., Пуканчик М., Ходощек Б., Мереньи Г., Рона Г., Батки Дж., Кисс И., Янкович Ф. и др.. Урацилсодержащая ДНК у дрозофилы: стабильность, стадийно-специфическое накопление и участие в развитии. Генетика PLoS. 2012 г.; 8:e1002738. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

66.

Хорват А., Бекеши А., Муха В., Эрдейи М., Вертесси Б. Г..

Расширение алфавита ДНК плодовой мушки: обогащение урацилом геномной ДНК. Летать. 2013; 7:23–27. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Г..

Расширение алфавита ДНК плодовой мушки: обогащение урацилом геномной ДНК. Летать. 2013; 7:23–27. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

67. Ханда П., Рой С., Варшней Ю.. Роль лейцина 191 урацил-ДНК-гликозилазы Escherichia coli в образовании высокостабильного комплекса с субстратом-миметиком, уги и в отщеплении урацила от синтетических субстратов. Дж. Биол. хим. 2001 г.; 276:17324–17331. [PubMed] [Google Scholar]

68. Цзян Ю.Л., Квон К., Стиверс Дж.Т.. Включение урацил-ДНК-гликозилазы с помощью переключателя пиреновых нуклеотидов. Дж. Биол. хим. 2001 г.; 276:42347–42354. [PubMed] [Академия Google]

69. Парих С.С., Мол К.Д., Слуппхауг Г., Бхарати С., Крокан Х.Е., Тайнер Дж.А.. Инициация эксцизионной репарации оснований, выявляемая кристаллическими структурами и кинетикой связывания урацил-ДНК-гликозилазы человека с ДНК. EMBO J. 1998; 17:5214–5226. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

70.

Slupphaug G., Mol C.D., Kavli B., Arvai A.

д.

д. Гайка. Крепление пиноли задней бабки

Гайка. Крепление пиноли задней бабки М. Мазо Г.И. Делительные механизмы, 1974

М. Мазо Г.И. Делительные механизмы, 1974