Углекислый газ и углерод: Углекислый газ (диоксид углерода) – Что такое Углекислый газ (диоксид углерода)?

alexxlab | 16.05.2023 | 0 | Разное

Углекислый газ – источник чистой энергии?

AFPУглекислый газ считается одной из основных причин глобального потепления. Но мало кто догадывается, что его можно использовать еще и для производства энергии. Две швейцарских фирмы взялись разработать соответствующие технологии.

Этот контент был опубликован 11 апреля 2014 года минут

Скотт Каппер (Scott Capper), swissinfo.ch

Углекислый газ в настоящее время является газом с самой плохой репутацией, хотя без него Земля давно бы превратилась в космический холодильник, растеряв все свое тепло. Однако то, что миллионы лет назад способствовало появлению и развитию жизни, сегодня угрожает поставить на этой жизни крест.

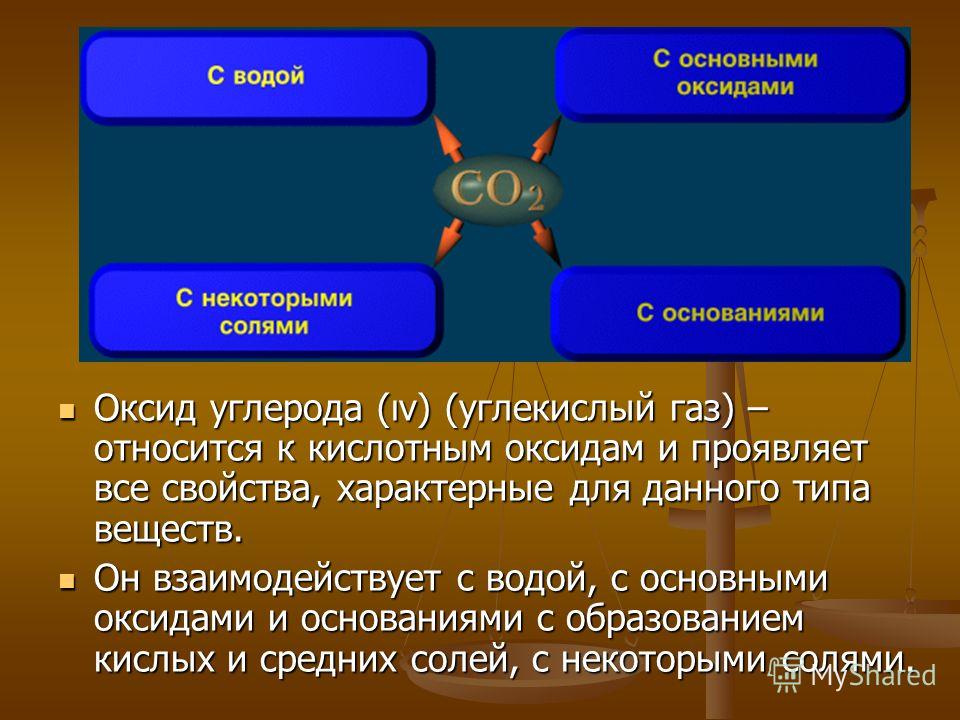

Речь идет о техногенной углекислоте, которая является парниковым газом и грозит катастрофическим повышением средней температуры на планете. Однако ничто в природе нельзя назвать однозначно вредным или полезным. Это касается и углекислоты. Невероятно, но факт: углекислый газ или двуокись углерода можно использовать для производства энергии, не отягощая при этом атмосферу вредными выбросами, а, напротив, очищая наш воздух от ненужных примесей.

Однако ничто в природе нельзя назвать однозначно вредным или полезным. Это касается и углекислоты. Невероятно, но факт: углекислый газ или двуокись углерода можно использовать для производства энергии, не отягощая при этом атмосферу вредными выбросами, а, напротив, очищая наш воздух от ненужных примесей.

Две швейцарских компании в настоящее время разрабатывают технологии, которые позволят в будущем использовать СО2 для получения дешевой и чистой энергии. Один из этих научных проектов, финансируемый из частных источников, намерен, упрощенно говоря, очищать воздух от CO2 при помощи своего рода гигантского пылесоса. Другой проект, финансируемый из общественных бюджетов, разрабатывает технологию получения из углекислоты метана при помощи минералов цеолитной группы.

Первым проектом в течение последних пяти лет занимается расположенная в Цюрихе компания «Climeworks», являющаяся венчурным проектом Высшей технической школы Цюриха. Эта компания намерена разработать технологию, которая позволяла бы на постоянной основе извлекать атмосферный CO2, который затем можно было бы использовать для производства синтетического топлива или применять для других целей.

Эта компания собирается аккумулировать углекислый газ путем пропускания воздуха через специально обработанный целлюлозный фильтр, расположенной внутри своего рода большого пылесоса. После того, как этот фильтр до предела насыщается углекислотой, он нагревается при помощи энергии, полученной на основе биогаза или из другого возобновляемого источника энергии, за счет чего ученые получают в свое распоряжение исключительно «чистый» углекислый газ.

«Мы стремимся, если говорить на научном жаргоне, декарбонизировать транспортный сектор, на долю которого приходится самый большой процент общих выбросов СО2», — говорит Кристоф Гебальд (Christoph Gebald), один из основателей компании «Climeworks».

Партнерство с «Ауди»

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, антропогенное (техногенное) изменение климата на 3,5% обусловлено воздействием на атмосферу авиации. А всего на сектор мирового транспорта приходятся 13% от общей «вины» за глобальное потепление.

Сейчас в мире идет гонка научных и технологических проектов, с помощью которых можно было бы снизить вредное воздействие транспорта на атмосферу. Компания «Climeworks», например, разработала технологию «прямого захвата и очистки воздуха» («Direct air capture» — «DAC»), при помощи которой, фильтруя около двух миллионов кубических метров воздуха в год, можно получать до одной тонны углекислого газа.

Результат первых тестов был настолько интересным, что свое внимание на данную технологию обратил немецкий автогигант «Audi». С точки зрения концерна такая технология могла бы стать ключевым элементом создания транспортных средств, работающих на синтетическом топливе.

Технология «Прямого захвата и очистки воздуха» («Direct air capture» — «DAC») Climeworks«То, что им нужно, это устойчивый источник углекислого газа», — отмечает К. Гебальд, — «Он может быть либо биогенным, либо атмосферным». Однако, как считает молодой предприниматель, биогенные источники углекислоты, работающие на основе сжигания или разложения биоматериала, не могут в достаточной степени удовлетворить потребности компании «Ауди».

Поэтому принято решение построить в ближайшем будущем тестовую установку на основе технологии «прямого захвата и очистки воздуха», которая должна выявить производственный потенциал данного способа добычи углекислоты. И если этот потенциал окажется достаточно большим, то эту технологию концерн «Audi» может использовать для массового производства синтетического топлива. Кроме того, возможно, ее можно будет применять и в других сферах.

Многое зависит от того, насколько успешно будет в будущем развиваться компания «Climeworks». Перспективы вырисовываются неплохие. Фирма уже сейчас является одним из 11-ти финалистов конкурса «Virgin Earth Challenge», состязания с призовым фондом в 25 млн. долларов. Цель конкурса — выявить технологии, которые могут обеспечить «разработку экологически устойчивого и экономически рентабельного метода удаления парниковых газов из земной атмосферы».

Проблемы и задачи

Извлечение и накопление углекислого газа является лишь одним из ряда шагов в процессе производства синтетического топлива. В теории еще одним источником энергии может стать метан, добывать который относительно просто, в частности, на основе смеси водорода с диоксидом углерода.

В теории еще одним источником энергии может стать метан, добывать который относительно просто, в частности, на основе смеси водорода с диоксидом углерода.

Данная смесь получает импульс от внешнего — в идеале возобновляемого — источника энергии, в результате чего запускается реакция, названная по имени французского химика и нобелевского лауреата Поля Сабатье́ (Paul Sabatier, 1854 — 1941), открывшего её в начале 20 века. Итогом реакции становится метан плюс вода в качестве побочного продукта.

Основная проблема заключается в том, чтобы сделать данный процесс экономически рентабельным. Не менее сложна и процедура отделения молекул воды от молекул метана. Добавление катализатора, элемента, который ускоряет процесс, могло бы помочь преодолеть некоторые сложности. Однако данный подход таит в себе риск выделения угарного газа (СО) и получения совершенно недостаточных итоговых объемов метана.

Решением этих и иных проблем занимаются недалеко от Цюриха ученые швейцарского федерального «Научного Института проблем контроля и сопротивления материалов» («Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt» — «EMPA»). Они разработали метод абсорбирования углекислоты с последующим превращением ее в микропористые минералы группы цеолитов.

Они разработали метод абсорбирования углекислоты с последующим превращением ее в микропористые минералы группы цеолитов.

«Обогащенные никелем цеолиты способны абсорбировать получаемую в результате реакции Сабатье воду. Хорошо то, что угарный газ почти не выделяется, при этом в результате мы получаем как раз искомый метан», — рассказывает Андреас Боргшульте (Andreas Borgschulte), ученый и руководитель проекта. Технология эта пока далека от совершенства.

«Основной вопрос сейчас заключается в поиске методов, при помощи которых данный процесс будет работать и при низких температурах. Проблема состоит также в том, что объем воды, который цеолит способен абсорбировать, пока ограничен, а поэтому нам приходится искать способы „сушки“ этих минералов, их „регенерации“. Так что мы продолжаем наши эксперименты», — поясняет ученый.

Главные сложности впереди

По словам Андреаса Боргшульте, здесь возникают не только химические, но и технические сложности, например, следует определить, какой должна быть конструкция реактора, внутри которого будет проходить реакция Сабатье, и как следует организовать отвод и накопление значительных объемов метана и энергии, не говоря уже о вопросах финансирования.

Еще одна проблема заключается в том, чтобы свести к нулю негативное воздействие данной технологии на атмосферу, а это значит, что требуемая для ее функционирования углекислота должна добываться на основе переработки биомассы, а не в результате сжигания минерального топлива.

«Цены на газ сейчас очень низкие, так что нам пока трудно с ним конкурировать», — замечает Боргшульте. «Синтетический газ все еще дороже естественного в пять раз». Накладные расходы являются проблемой и для фирмы «Climeworks». По данным цюрихской Высшей технической школы (ЕТН) добывание CO2 из воздуха стоит сейчас до 600 франков за тонну, но эта фирма надеется в ближайшие годы сократить расходы до 100 франков за тонну, что сделает процесс более или менее рентабельным.

Разрабатываемая компанией «Climeworks» технология как раз и двигается именно в этом направлении. Она исходит из того, что тепловая энергия, необходимая в рамках данного метода для абсорбирования углекислого газа, эквивалентна температуре, не превышающей 100 градусов Цельсия, тогда как другие технологии и системы требуют куда больше энергии, эквивалентной температуре в 300 градусов.

Впрочем, все эти технологии, даже будучи «доведенными до ума» и нашедшими самое широкое применение, все равно проблему глобального потепления решить не смогут. «Эти технологии — не панацея и не палочка-выручалочка. Они должны быть важной, но только частью глобальной средне- и долгосрочной программы действий по предотвращению потепления. Разработка такой программы, на мой взгляд, куда важнее», — указывает К. Гебальд.

Неоднозначная углекислота

Углекислый газ (СО2) играет важную роль в формировании климата и определении температуры на земной поверхности. Этот газ является неотъемлемой частью так называемого «геохимического цикла углерода» — комплекса процессов, в ходе которых происходит перенос углерода между различными геохимическими резервуарами. В истории Земли углеродный цикл менялся весьма значительно, причем имели место как медленные постепенные изменения, так и резкие катастрофические события. Важнейшую роль в круговороте углерода играют живые организмы. В различных формах углерод присутствует во всех оболочках Земли.

В различных формах углерод присутствует во всех оболочках Земли.

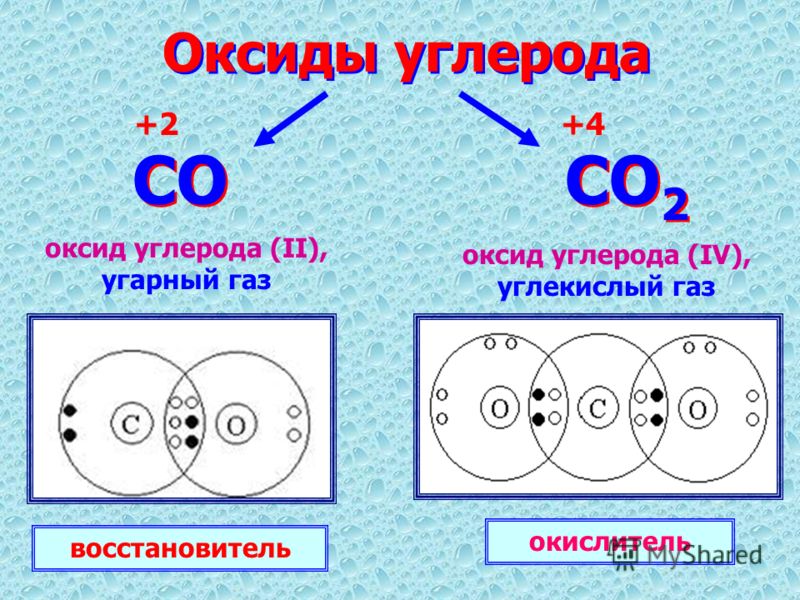

Геохимический цикл углерода всегда происходит через атмосферу и гидросферу. Тем самым, даже самые глубинные процессы могут влиять на окружающую среду и биосферу. Сегодня, однако, велики опасения, что из-за поступления техногенной углекислоты в атмосферу, в результате чего ее доля в ней увеличилась на 31% по сравнению с доиндустриальной эпохой, может наступить катастрофическое глобальное потепление. Углекислый газ является не единственным парниковым газом. Метан и оксид азота так же создают парниковый эффект, а вот угарный газ такого влияния не оказывает.

Цеолиты — большая группа близких по составу и свойствам минералов, водные алюмосиликаты кальция и натрия из подкласса каркасных силикатов, со стеклянным или перламутровым блеском, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Другим важным свойством цеолитов является способность к ионному обмену — они способны селективно выделять и вновь впитывать различные вещества, а также обменивать катионы. Наиболее распространённые представители группы цеолитов — натролит, шабазит, гейландит, стильбит (десмин), морденит, томсонит, ломонтит.

Наиболее распространённые представители группы цеолитов — натролит, шабазит, гейландит, стильбит (десмин), морденит, томсонит, ломонтит.

Показать больше

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Показать больше

Как сжечь углекислый газ? | Наука и жизнь

Новые катализаторы помогут превратить диоксид углерода в топливо.

Чтобы получить энергию, как правило, необходимо что-нибудь сжечь: обычные автомобили сжигают топливо в двигателях внутреннего сгорания, электромобили заряжают свои батареи от электричества, поступающего, например, на ТЭЦ, где сжигают природный газ, и даже нам для мышечной или умственной работы надо «сжечь» внутри себя съеденный завтрак.

Пористая структура поверхности серебряного катализатора после удаления полистирольной матрицы. (Фото: MIT)

(Фото: MIT)

Открыть в полном размере

‹

›

В любом органическом топливе, будь то бензиновые углеводороды или углеводы из шоколадки, содержатся атомы углерода, которые в конце своего энергетического пути превращаются в углекислый газ. Ну а газ, в свою очередь, отправляется в атмосферу, где он может накапливаться и вызывать всякие нехорошие эффекты вроде глобального потепления.

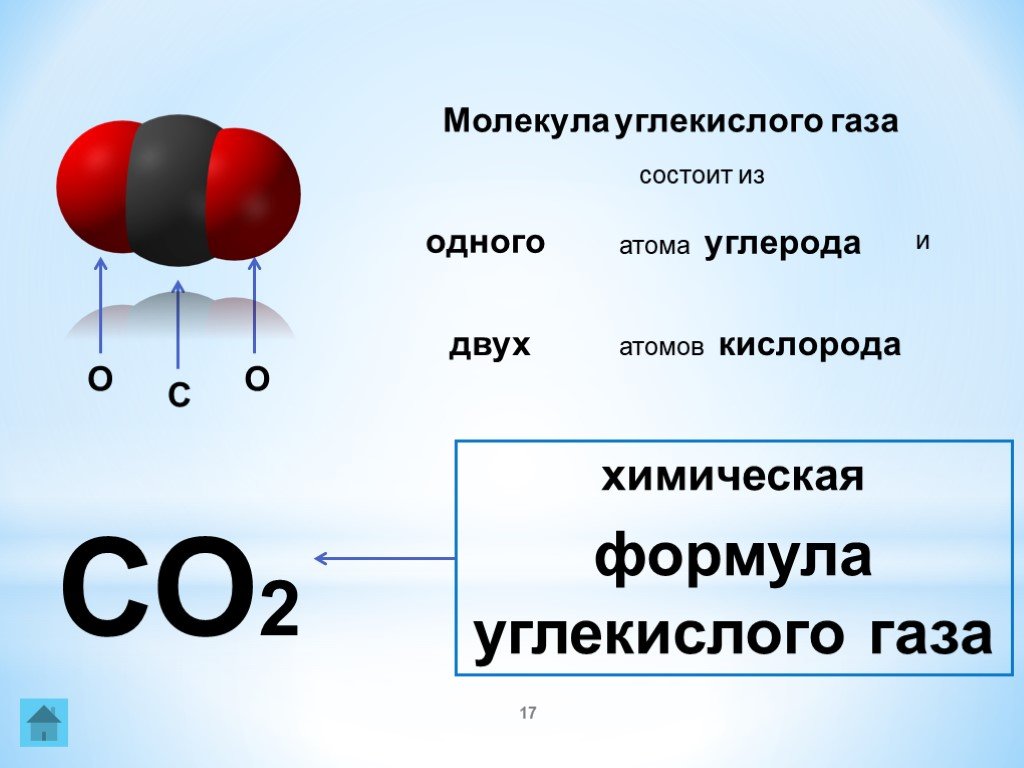

С энергетической точки зрения углекислый газ абсолютно бесполезен, поскольку углерод в нём полностью «сгорел», прочно и неразрывно связав себя с двумя атомами кислорода. Гореть он уже не горит, и единственное что с ним можно сделать – утопить или закопать. Утопить его можно, растворив в океане – и это действительно один из способов утилизации СО

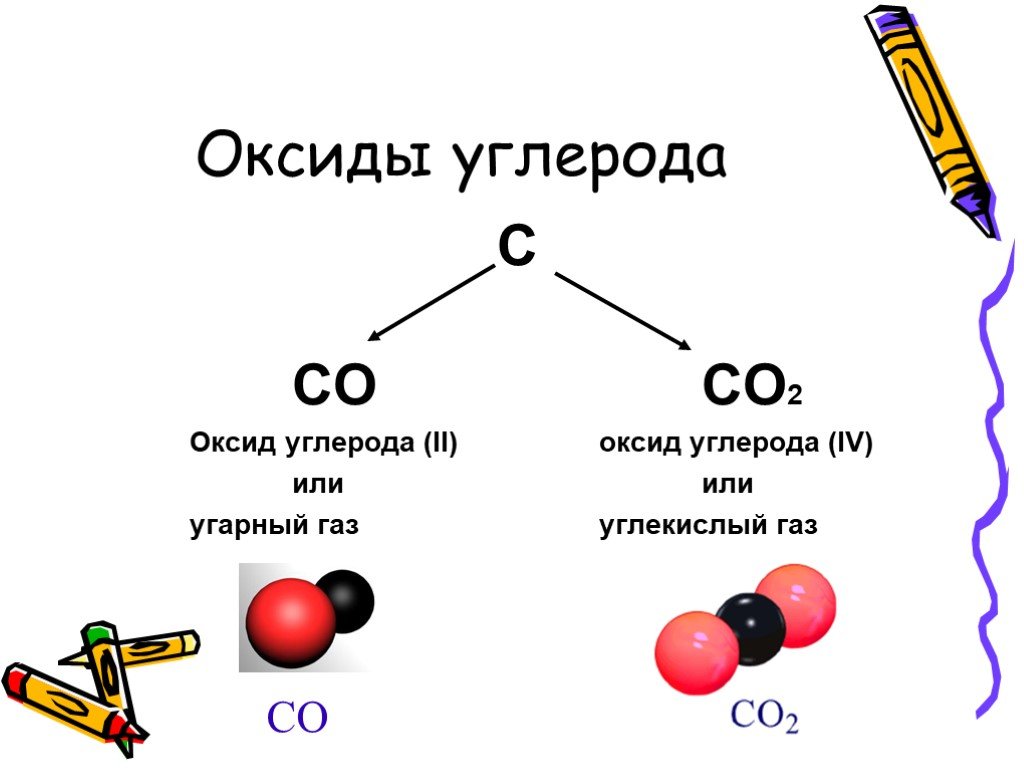

Чтобы превратить СО2 в топливо, нужно «похимичить» с молекулой углекислого газа, например, отобрать у неё один атом кислорода. Тогда углекислый газ превратится в угарный газ СО. Несмотря на то, что для большинства угарный газ – это «тот газ, от которого периодически погибают неаккуратные пользователи дровяных печей», в промышленности его используют в самых разных процессах: во-первых, его можно сжечь и получить энергию, во-вторых, его можно использовать в металлургических процессах, а в-третьих, из него можно синтезировать различные органические молекулы, в том числе и жидкое топливо. Как раз последний пункт и открывает перед углекислым газом нефтехимические перспективы.

Однако стоит заметить, что использование угарного газа в химических целях не есть что-то совсем новое. Ещё на заре ХХ века германские химики Франц Фишер и Ганс Тропш разработали способ, как из обычного угля получить жидкое топливо: сначала из каменного угля и воды получают синтез-газ – так называется смесь угарного газа и водорода, а затем с помощью катализатора из синтез-газа получают различные углеводороды. Этот способ был востребован, когда обычной нефти не хватало, однако со временем, во второй половине двадцатого века метод получения топлива из угля стала просто дорогой альтернативой «классическим» нефтеперерабатывающим технологиям. Но если в процессе Фишера-Тропша в качестве сырья используют каменный уголь, который сам по себе есть полезное ископаемое, то химики из Массачусетского технологического института для той же цели – получения синтез-газа – разработали способ, позволяющий делать его из «ненужного» углекислого газа.

Этот способ был востребован, когда обычной нефти не хватало, однако со временем, во второй половине двадцатого века метод получения топлива из угля стала просто дорогой альтернативой «классическим» нефтеперерабатывающим технологиям. Но если в процессе Фишера-Тропша в качестве сырья используют каменный уголь, который сам по себе есть полезное ископаемое, то химики из Массачусетского технологического института для той же цели – получения синтез-газа – разработали способ, позволяющий делать его из «ненужного» углекислого газа.

Такие вещи невозможны без использования катализаторов, и, чтобы получить работающий катализатор, химикам порой приходится идти на самые разные хитрости. Дело в том, что, кроме определённого химического состава, для катализатора очень важна его внутренняя структура. Если говорить упрощённо, катализатор, нанесённый на ровную поверхность, может оказаться нерабочим, а вот если его нанести на пористую поверхность, и если у пор при этом будет определённый размер, то тогда он сможет заработать в полную силу.

Для того чтобы создать такой катализатор, химики взяли электропроводящий материал в качестве подложки и нанесли на него слой из полистирольных шариков диаметром около 200 нанометров. После чего пустоты, оставшиеся в пространстве между шариками, заполнили атомами серебра. (В качестве аналогии можно представить, что мы насыпали на пол слой из бильярдных шаров, а потом всё сверху залили ровным слоем расплавленного парафина.) Теперь, чтобы получить пористый субстрат, нужно каким-то образом убрать из материала все шарики, оставив в целости оставшуюся структуру. В случае с бильярдными шарами это было бы весьма проблематично, а вот в случае с полистирольными шариками все оказалось намного проще – и в итоге после удаления полистирола на поверхности электрода получилась ячеистая структура из серебра с «сотами» определённого размера.

Подобный материал, как оказалось, хорошо превращает углекислый газ в синтез-газ, причём эффективность и селективность катализатора управляется за счёт размера сот: если на этапе синтеза катализатора взять полистирольные шарики покрупнее, то после реакции получится один состав продуктов, а если помельче – то другой.

И вроде бы всё хорошо, и человечество должно бы праздновать победу над выбросами парниковых газов, а каждую трубу, чадящую в атмосферу продуктами сгорания, нужно оборудовать подобным серебряным катализатором, но всё-таки стоит сделать одно замечание. Один из важных законов, по которому живёт окружающий нас мир – закон сохранения: масса и энергия не возникают ниоткуда и не пропадают в никуда. Это справедливо и для атомов химических элементов, и для тепла, вырабатываемого при сжигании топлива, и для электрической энергии. Поэтому сколько энергии получается при сжигании угарного газа до углекислого, как минимум, столько же энергии нужно затратить (упрощённо), чтобы превратить молекулу углекислого газа обратно в молекулу угарного. И очевидно, что для такой, в общем-то, «зелёной» технологии по утилизации парникового газа нужен свой источник энергии, который как минимум не «начадил» бы в атмосферу столько СО2, сколько можно было бы превратить в полезный продукт.

Откуда взять энергию для превращения одного газа в другой? Например, от ветряных или солнечных энергоустановок, которые производят энергию, но не выбрасывают в атмосферу продукты сгорания топлива – в результате это позволило бы уменьшить общее количество углекислого газа.

Забавно, что похожей деятельностью занимались древние растения и бактерии, поглощавшие находившийся тогда в избытке в атмосфере углекислый газ, и преобразовывшие его в органические вещества, ставшие потом ископаемым топливом. Возможно, что человечеству в будущем придётся заниматься чем-то похожим, но только уже с использованием химических технологий.

Углекислый газ | Жизненно важные показатели – изменение климата: жизненно важные признаки планеты

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

ПОСЛЕДНИЕ СРЕДНЕГОДОВЫЕ АНОМАЛИИ:

февраль 2023 г.

419 частей на миллион

Ключевой вывод:

Углекислый газ в атмосфере нагревает планету, вызывая изменение климата. Деятельность человека увеличила содержание углекислого газа в атмосфере на 50% менее чем за 200 лет.

Деятельность человека увеличила содержание углекислого газа в атмосфере на 50% менее чем за 200 лет.

Углекислый газ (CO 2 ) является важным улавливающим тепло газом или парниковым газом, который образуется в результате добычи и сжигания ископаемого топлива (например, угля, нефти и природного газа), лесных пожаров и природных процессов. как извержения вулканов. На первом графике показан атмосферный CO 2 уровней, измеренных в обсерватории Мауна-Лоа, Гавайи, в последние годы, без учета естественных сезонных изменений. На втором графике показаны уровни CO 2 во время последних трех ледниковых циклов Земли, захваченные пузырьками воздуха, попавшими в ледяные щиты и ледники.

С начала индустриальных времен (в 18 веке) деятельность человека повысила содержание CO 2 в атмосфере на 50 %, то есть количество CO 2 сейчас составляет 150 % от его значения в 1750 г. Это больше, чем что естественным образом произошло в конце последнего ледникового периода 20 000 лет назад.

На анимированной карте показано, как менялся глобальный уровень углекислого газа с течением времени. Обратите внимание, как карта меняет цвет по мере того, как количество CO 2 возрастает с 365 частей на миллион (частей на миллион) в 2002 году до более чем 400 частей на миллион в настоящее время. («Части на миллион» относятся к количеству молекул углекислого газа на миллион молекул сухого воздуха.) Эти измерения взяты из средней тропосферы, слоя атмосферы Земли, который находится на высоте от 8 до 12 километров (примерно от 5 до 7 миль) над земля.

Узнать больше:

- NASA’s Climate Kids: Доклад о здоровье планеты

Миссии по наблюдению за CO

2Инфракрасный зонд атмосферы (AIRS)

Орбитальная углеродная обсерватория (OCO-2)

Орбитальная углеродная обсерватория (OCO-3)

ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: 2005-НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Источник данных: Ежемесячные измерения (средний сезонный цикл удален). Кредит: NOAA

Кредит: NOAA

ПРОКСИ (КОСВЕННЫЕ) ИЗМЕРЕНИЯ

Источник данных: Реконструкция по ледяным кернам.

Кредит: NOAA

Временные ряды: 2002-2022 гг.

Источник данных: Инфракрасный зонд атмосферы (AIRS).

Авторы и права: НАСА

Сентябрь

2002

загрузка изображений временных рядов…

2002

2022

Интерактивы, галереи и приложения

Исследуйте потрясающую галерею изображений Земли с земли и из космоса до и после, которые показывают нашу родную планету в состоянии постоянного изменения.

Путешествуйте по недавней истории климата Земли и узнайте, как со временем менялись увеличение содержания углекислого газа, глобальная температура и морской лед.

Отслеживайте жизненные показатели Земли из космоса и летайте вместе со спутниками НАСА для наблюдения за Землей в интерактивной 3D-визуализации.

Ледяной покров Земли сокращается. Посмотрите, как изменение климата повлияло на ледники, морской лед и континентальные ледяные щиты.

больше мультимедиаДвуокись углерода и углеродный цикл

Углекислый газ и углеродный цикл, Углекислый газ и углеродный цикл

Интерактивная визуализация, которая дает общий обзор углеродных резервуаров Земли и количества углерода, хранящегося в каждом из них, переноса CO2 между атмосферой, гидросферой, геосферой и биосферой, а также график, сравнивающий глобальную температуру (градусы C) и уровни CO2 в атмосфере ( ppm) за последние 1000 лет.

Щелкните для просмотра

Коллекция CLEAN тщательно отобрана и тщательно проверена на предмет научной точности и эффективности в классе. Прочтите ниже, что наша команда по анализу сказала об этом ресурсе, или узнайте больше о том, как CLEAN проверяет учебные материалы.

Прочтите ниже, что наша команда по анализу сказала об этом ресурсе, или узнайте больше о том, как CLEAN проверяет учебные материалы.

Преподаватель должен иметь больше справочной информации по вопросам, которые, вероятно, вызовут эти изображения. Также было бы неплохо рассмотреть возможность использования этого ресурса для ознакомления учащихся с углеродным циклом перед тем, как приступить к более широкому уроку, посвященному углеродному циклу. Педагоги захотят рассмотреть время пребывания углерода в этих различных источниках и поглотителях и то, как более быстрое или более медленное движение углерода из одного места в другое влияет на цикл.

Хорошее введение в круговорот углерода.

Включает в себя несколько слайдов с интерактивными информационными полями для получения дополнительной информации о визуальных эффектах. Слайды включают резервуары углеродного цикла, углекислый газ в атмосфере – как на сегодняшний день, так и за 300 лет назад, и слайд с графиком концентрации СО2 в атмосфере за последние 1000 лет, а также наложение глобальной температуры, которое может следует рассматривать, чтобы показать соответствующий рост обоих.

Источники данных не указаны.

Комментарии эксперта-ученого:

Научные преимущества:

– хорошее, базовое описание того, как CO2 и углерод распределяются и мобильны на планете

Предложения:

– Следует пояснить, что углерод – это твердое тело, а углекислый газ – это газ в фоновом сочинении.

– Где закисление океана? График объясняет, что CO2 растворяется в океане и образует бикарбонат, но не объясняет, что при этом высвобождается водород (H+), растворяющий карбонатные оболочки.

– Было бы неплохо также видеть на графике градусы Фаренгейта, а не только градусы Цельсия, особенно потому, что информация об изменении климата в фоновом эссе представлена в обоих.

Включает в себя несколько слайдов с интерактивными информационными полями для получения дополнительной информации о визуальных эффектах. Слайды включают резервуары углеродного цикла, углекислый газ в атмосфере – как на сегодняшний день, так и за 300 лет назад, и слайд с графиком концентрации СО2 в атмосфере за последние 1000 лет, а также наложение глобальной температуры, которое может следует рассматривать, чтобы показать соответствующий рост обоих.

Источники данных не указаны.

Комментарии эксперта-ученого:

Научные преимущества:

– хорошее, базовое описание того, как CO2 и углерод распределяются и мобильны на планете

Предложения:

– Следует пояснить, что углерод – это твердое тело, а углекислый газ – это газ в фоновом сочинении.

– Где закисление океана? График объясняет, что CO2 растворяется в океане и образует бикарбонат, но не объясняет, что при этом высвобождается водород (H+), растворяющий карбонатные оболочки.

– Было бы неплохо также видеть на графике градусы Фаренгейта, а не только градусы Цельсия, особенно потому, что информация об изменении климата в фоновом эссе представлена в обоих.