Устройство доменной печи: что это такое, устройство, принцип работы, изготовление своими руками

alexxlab | 03.07.2023 | 0 | Разное

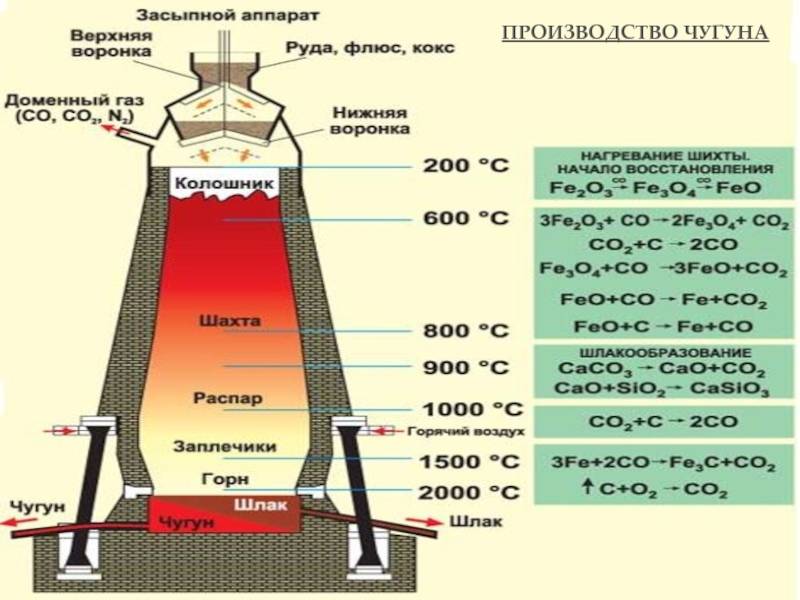

13. Доменная печь, ее устройство и работа.

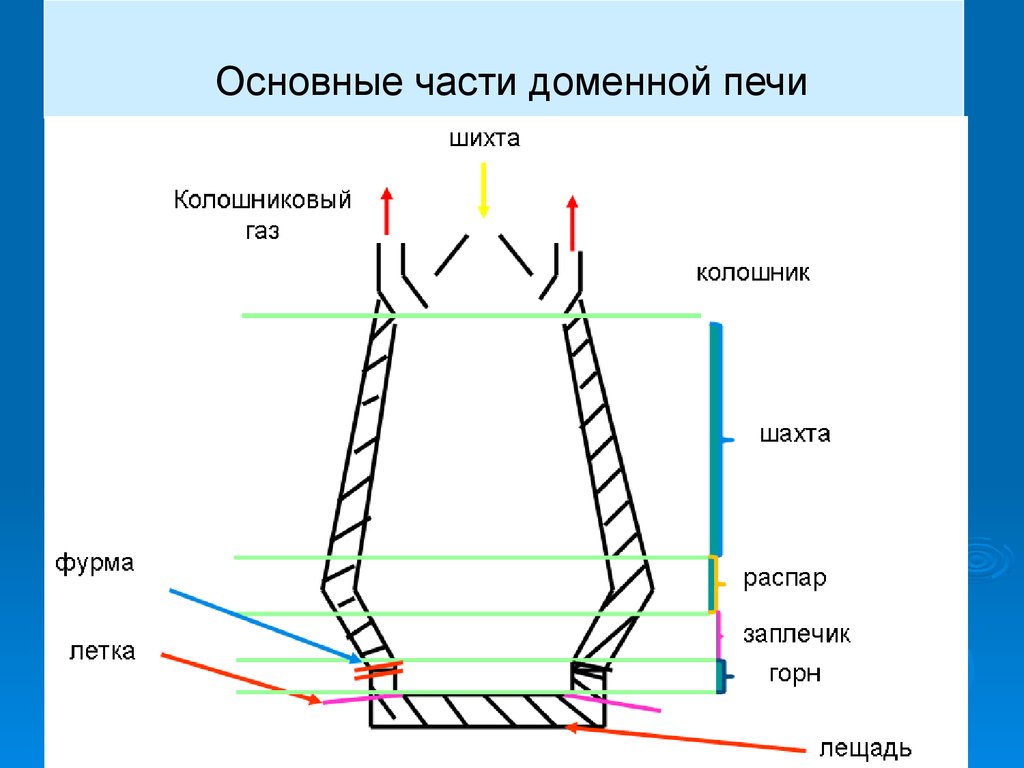

Доменная печьявляется шахтной печью, которую выкладывают в стальном корпусе шамотным кирпичом. У доменной печи выделяют (рис. 7, а) колошник, шахту, распар, заплечики и горн. Черезколошниковый затвор в доменную печь загружают шихту.Шахта имеет форму усеченного конуса, расширяющегося книзу, что способствует свободному опусканию шихты по мере плавления. На уровнераспара изаплечиковобразуется губчатое железо, которое затем науглероживается, плавится и стекает в горн. Заплечики от распара суживаются к горну, поэтому твердая шихта удерживается в распаре и шахте.

В горне на лещади6 накапливается жидкий чугун. Его плотность 6,9 г/см3, а плотность шлака около 2,5 г/см3, поэтому над чугуном находится слой шлака. Накопившийся шлак периодически выпускают черезлетку5,Рис. 7

а чугун – через летку1.

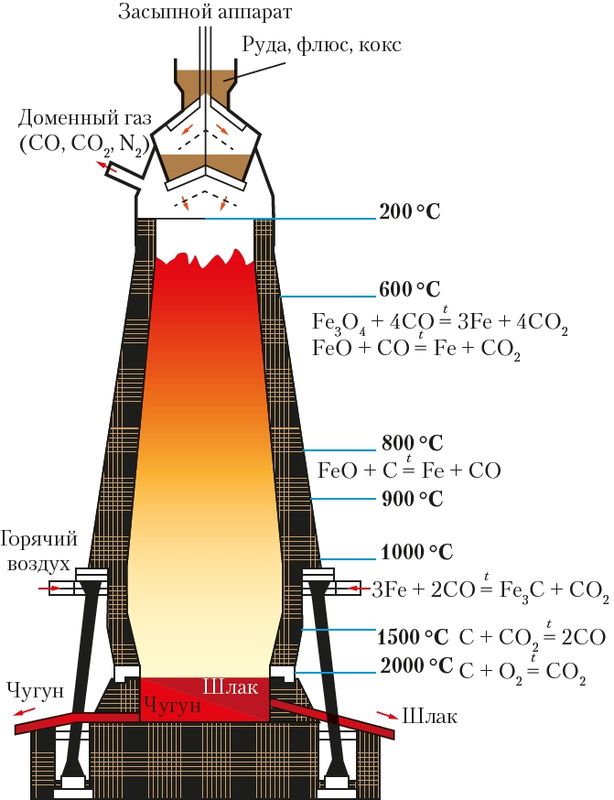

Доменный процесс.В печи непрерывно движутся: сверху вниз – поток шихты, снизу вверх – поток газов, образующихся при горении топлива и реакциях с составляющими шихты. Сущность доменной плавки состоит в восстановлении железа из оксидов в руде, науглероживании железа и ошлаковании пустой породы и золы топлива.

Восстановление оксидов и образование

чугуна начинается с восстановления

оксидов железа монооксидом углерода в

средней части шахты.

3Fе2О3+ СО = 2Fе3О4+ СО2+dН;

Fе3О4+ СО = ЗFеО + СО2-dН;

FеО + СО =Fе + СO2+dН.

Науглероживание железа начинается в шахте вслед за его восстановлением с образованием карбида железа по реакции:

3Fе + 2СО =Fе3С + СО2.

В производстве стали широко используют кислородно-конвертерные процессы.

Стационарный конвертер (рис. 8) имеет

два бандажа 4, каждый из которых опирается

на два ролика 1. Горловина конвертера

имеет симметричную форму. Внутри

стального кожуха конвертеры выкладываются

смолодоломитовым кирпичом.

Вместимость кислородных конвертеров от 50 до 400 т. Сущность кислородно-конвертерного процесса заключается в том, что загруженную в конвертер шихту продувают сверху струей кислорода под давлением до 1,5 МПа. Большое давление кислорода обеспечивает хорошее перемешивание металла. В начале продувки окисляются кремний, марганец и другие элементы, которые переходят в шлак. После первого периода продувки кислородом (длится 16 мин), фурму поднимают, наклоняют конвертер, сливают шлак и берут пробу металла. В конвертер добавляют известь, ставят его вновь в вертикальное положение, вводят фурму и начинают второй период продувы кислородом. Во второй период продувки продолжаются реакции окисления примесей, выгорает углерод, идут реакции шлакообразования и другие физико-химические процессы. В конце второго периода продувки в конвертер вводят часть раскислителей. После удаления Рис. 8

фурмы конвертер наклоняют, берут

контрольную пробу стали и выпускают

сталь в разливочный ковш, где

завершается процесс ее раскисления

ферромарганцем, ферросилицием или

комплексными раскислителями.

Общая продолжительность составляет 40…60 мин, а продолжительность продувки кислородом — 18…30 мин. Преимущества: хорошее качество, высокая производительность и меньшая себестоимость. Недостаток: большой угар металла (6…9%).

9. Конструкция доменной печи и технология выплавки чугуна

Устройство и работа доменной печи. Рабочее пространство печи включает колошник 6,

Стенки

печи выкладывают из огнеупорных

материалов — в основном из шамота.

Нижнюю часть горна и его основание

(лещадь) выполняют из особо огнеупорных

материалов — углеродистых (графитизированных)

блоков. Для повышения стойкости

огнеупорной кладки в ней устанавливают

(примерно на 3Д

высоты печи) металлические холодильники,

по которым циркулирует вода. Для

уменьшения расхода воды (для крупных

печей расход воды до 70000 м3 в сутки) применяют испарительное

охлаждение, основанное на том, что

поглощаемое тепло используется для

парообразования.

Для

уменьшения расхода воды (для крупных

печей расход воды до 70000 м3 в сутки) применяют испарительное

охлаждение, основанное на том, что

поглощаемое тепло используется для

парообразования.

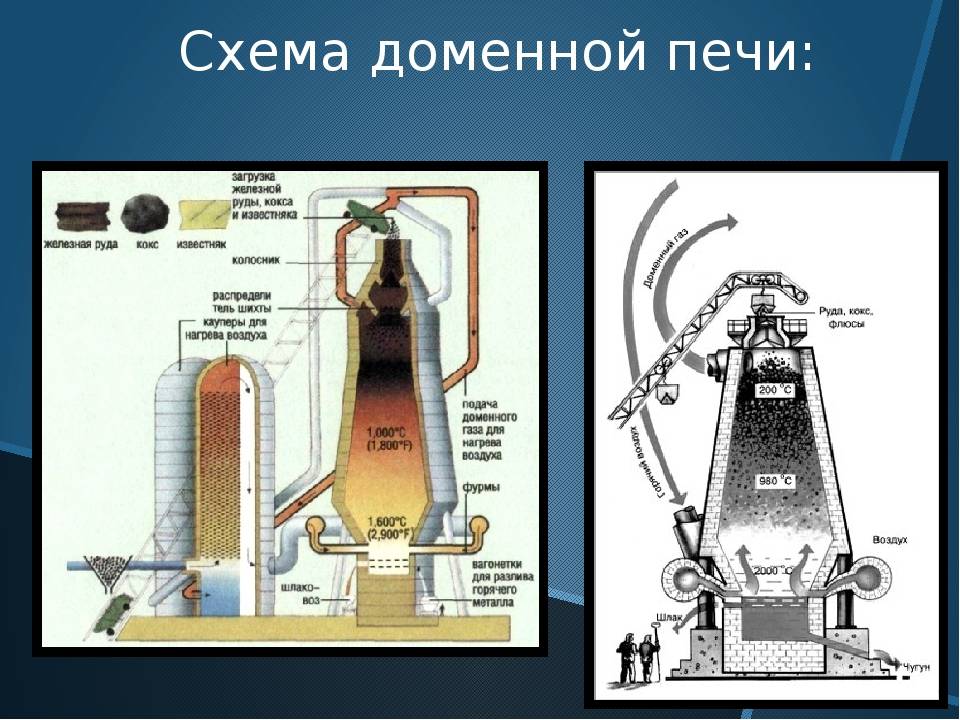

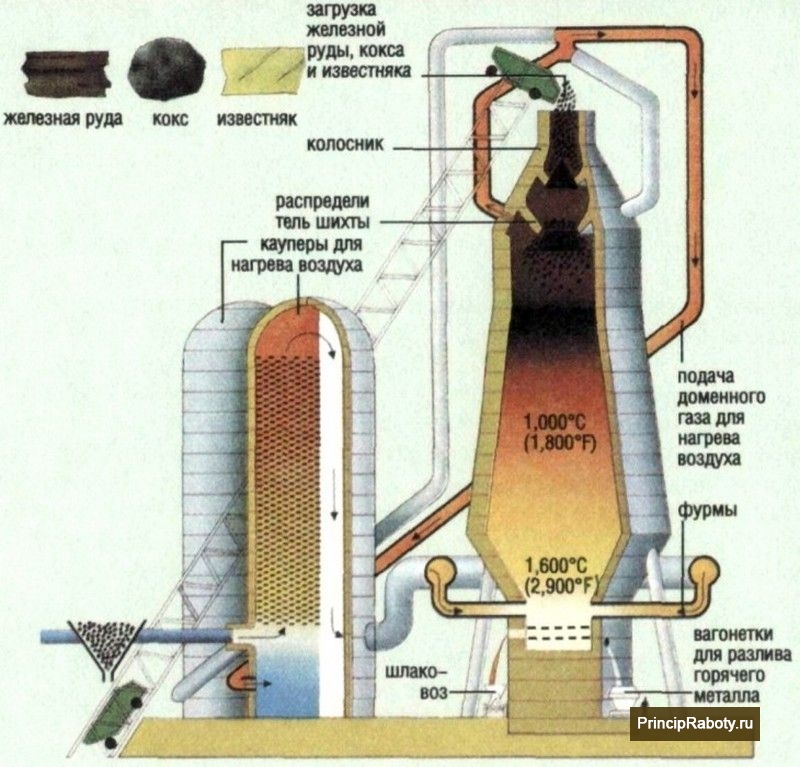

Кладка печи снаружи заключена в стальной кожух толщиной до 40 мм. Для уменьшения нагрузки на нижнюю часть печи ее верхнюю часть (шахту) сооружают на стальном кольце, опирающемся на колонны. Доменная печь (рис. 4) имеет стальной кожух, выложенный изнутри огнеупорным шамотным кирпичом.

Схема работы доменного цеха современного металлургического завода приведена на рис. 5.

Шихтовые

материалы поступают в бункера,

расположенные на рудном дворе: офлюсованный

агломерат- с агломерационной фабрики,

а кокс – от коксовых батарей коксохимического

завода. Из бункеров шихтовые материалы

подаются в вагон-весы 1, на которых

взвешивают определенные порции шихты.

Из вагона-весов кокс и агломерат

передаются в вагонетку 3 скипового

подъемника. Скиповой подъемник

представляет собой наклонный рельсовый

мост, по которому движутся две

вагонетки. Скип поднимается стальным

канатом до верхней точки рельсового

моста и опрокидывается. Через загрузочное

устройство (засыпной аппарат)

Скиповой подъемник

представляет собой наклонный рельсовый

мост, по которому движутся две

вагонетки. Скип поднимается стальным

канатом до верхней точки рельсового

моста и опрокидывается. Через загрузочное

устройство (засыпной аппарат)

Рис. 4. Схема конструкций доменной печи и воздухонагревателя

Две скиповые вагонетки с помощью лебедки передвигаются по наклонному мосту 12 (см. рис. 4) к засыпному аппарату 8 и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку 7 распределителя шихты. При опускании малого конуса 10 засыпного аппарата шихта попадает в чашу 11 а при опускании большого конуса 13 – в доменную печь. Такая последовательность работы механизмов засыпного аппарата необходима для предотвращения выхода газов из доменной печи в атмосферу.

Для

равномерного распределения шихты в

доменной печи малый конус и приемная

воронка после загрузки очередной порции

материалов поворачиваются на угол,

кратный 60°.

Доменные печи, как и все шахтные печи, работают по принципу противотока. Сверху опускаются шихтовые материалы, а снизу им навстречу движутся газы, образующиеся в процессе горения топлива.

В процессе работы печи шихтовые материалы постепенно опускаются вниз, а через загрузочное устройство в печь подаются новые порции шихтовых материалов в таком количестве, чтобы весь полезный объем печи был заполнен.

Полезный

объем печи – это

объем, занимаемый шихтой от лещади до

нижней кромки большого конуса засыпного

аппарата в опущенном состоянии (или до

кончика загрузочного лотка в вертикальном

его положении – при лотковом загрузочном

устройстве). Современные доменные печи

имеют полезный объем 1600…5000 м Средний объем печей в Украине – около

2000 м3 и только ДП №9 Криворожстали имеет объем

5000 м3.

Высота доменной печи достигает 50 м.

Средний объем печей в Украине – около

2000 м3 и только ДП №9 Криворожстали имеет объем

5000 м3.

Высота доменной печи достигает 50 м.

В верхней части горна находятся фурменные устройства 14, через которые (воздушные фурмы) в печь поступают нагретый воздух, необходимый для горения кокса, и газообразное топливо, а также (в последние годы) – пылеугольное топливо.

1

2

3

Фурменный прибор ДП:

1 – кольцевой воздухопровод горячего дутья; 2 – сопло; 3 – воздушная фурма

Предварительный

нагрев воздуха необходим для уменьшения

потерь теплоты в печи. Воздух поступает

в доменную печь из воздухонагревателей.

Для нагрева воздуха применяют

воздухонагреватели регенеративного

типа. Внутри воздухонагревателя (рис.

4, справа)

имеется камера сгорания 2 и насадка 4

занимающая основной объем воздухонагревателя.

Горение топлива. Вблизи фурм 3 (см. рис.) углерод кокса, взаимодействуя с кислородом воздуха, сгорает:

С

+ О2 = СО2 + 393,51 кДж.

При высоких температурах и в присутствии твердого углерода кокса двуокись углерода неустойчива и переходит, в основном, в окись углерода:

СО2 + С = 2СО – 171,88 кДж.

Одновременно, на некотором расстоянии от фурм, идет реакция неполного горения (газификации) углерода кокса:

С – 1/2О2 = СО + 110,5 к Дж.

В результате горения кокса в доменной печи выделяется тепло и образуется газовый поток, содержащий СО, СО2 и другие газы. При этом в печи немного выше уровня фурм температура достигает 2000° С и даже более. Горячие газы, поднимаясь вверх, отдают свою теплоту шихтовым материалам и нагревают их, охлаждаясь до 400…300 °С у колошника. В зоне печи, где температура газов достигает 700 … 450 °С, часть окиси углерода разлагается с образованием сажистого углерода, оседающего на шихтовых материалах:

2СО = СО2 + С ↓

Остальная

часть газа, состоящего в основном из

СО, СО2,

N2,

Н2,

СН4 (колошниковый газ), отводится из печи

по трубам и после очистки используется

как топливо для воздухонагревателей.

Выход колошникового (доменного) газа составляет обычно 2000…2500 м3/т чугуна. Газ имеет следующий состав:

СО – 20…30%

СО2 – 12…20%

Н2 – 1…4%

О2 + N2 – 54…58%

СН4 – до 0,5%

Шихтовые материалы (агломерат, кокс) опускаются навстречу потоку газов и нагреваются. В результате в них происходит целый ряд химических превращений: удаляется влага, из топлива выделяются летучие вещества, а при прогреве шихты до температуры ~ 570 °С начинается основной процесс – восстановление окислов железа, содержащихся в агломерате и окатышах.

Восстановление

окислов железа в

доменной печи. Этот

процесс протекает в результате

взаимодействия окислов железа с окисью

углерода и твердым углеродом кокса, а

также водородом. Восстановление твердым

углеродом называют прямым, а

газами – косвенным.

Восстановление твердым

углеродом называют прямым, а

газами – косвенным.

При температурах до 570 °С восстановление окиси железа протекает по реакциям

3Fe2О3 + СО = 2Fе3О4 + СО2;

Fе3О4 + 4СО = 3Fе + 4СО2.

При более высоких температурах (750…900 °С) окислы железа восстанавливаются наиболее интенсивно:

3Fе2О3 + СО = 2Fе3О4 + СО2;

Fе3О4 + СО = 3FеО + СО2;

FeО+СО = Fе + СО2.

При этих температурах из руды, находящейся в нижней зоне шахты доменной печи, образуется твердое губчатое железо. Некоторая часть закиси железа опускается до уровня распара и заплечиков, где восстанавливается твердым углеродом кокса в результате двух одновременно протекающих реакций:

СО2 + С = 2СО;

FеО + СО = Fе + СО2

FеО + C = Fe + CO

В

реакциях восстановления железа участвуют

также сажистый углерод и водород,

особенно при введении в доменную печь

природного газа.

По мере опускания шихта достигает зоны в печи, где температура составляет 1000 … 1100 °С. При этих температурах восстановленное из руды твердое железо, взаимодействуя с окисью углерода, коксом и сажистым углеродом, интенсивно науглероживается благодаря способности железа в твердом состоянии растворять углерод:

3Fе + 2СО = Fе3С + СО2;

3Fe + С = Fе3С.

При насыщении углеродом температура плавления железа понижается и на уровне распара и заплечиков оно расплавляется. Капли железоуглеродистого сплава, протекая по кускам кокса, дополнительно насыщаются углеродом (до 4 % и более), марганцем, кремнием, фосфором, которые восстанавливаются из руды, а также серой, содержащейся в коксе. Эти процессы протекают следующим образом.

Марганец содержится в руде в виде МnО2,

Мn2О3,

Мп3О4.

Эти соединения легко восстанавливаются

до МnО. При температуре более 1000 °С часть МnО

восстанавливается твердым углеродом

по реакциям

При температуре более 1000 °С часть МnО

восстанавливается твердым углеродом

по реакциям

МnО + СО = Мn + СО2;

СО2 + С=2СО

МnО + С = Мn + СО

Одновременно марганец взаимодействует с твердым углеродом и образует карбид Мn3С, повышая содержание углерода в сплаве. Другая часть МnО входит в состав шлака.

Кремний, содержащийся в пустой породе руды в виде SiO2, при температуре выше 1100 0С также частично восстанавливается твердым углеродом:

SiO2 + С = SiO + СО;

SiO + С = Si + СО

SiO2 + 2С = Si + 2СО

Образовавшийся кремний растворяется в железе. Другая часть SiO2 также входит в состав шлака.

Фосфор содержится в рудо в виде соединений

(FеО)3Р2О5 и

(СаО)3Р2О5. Частично фосфат железа восстанавливается

окисью углерода:

Частично фосфат железа восстанавливается

окисью углерода:

2Fе3 (РО4)2 + 16СО = 2Fе3Р + 2Р + 16СО2.

При температурах более 1000° С восстановление идет за счет твердого углерода:

2Fе3(РО4)2 + 16С = 3Fе3Р + 2Р + 16СО.

При температурах выше 1300 °С фосфор восстанавливается из фосфата кальция:

(СаО)3Р2О5 + 5С = ЗСаО + 2Р + 5СО.

Образовавшийся фосфид железа (Fе3Р) и фосфор полностью растворяются в железе и входят в состав чугуна.

Сера присутствует в коксе и руде в виде органической серы и соединений FeS2, FеS, СаSО4. Сера летуча и поэтому часть ее удаляется с газом при нагреве шихты в печи. Сера из кокса окисляется у фурм кислородом дутья до SО2 и, поднимаясь с газами, восстанавливается твердым углеродом:

SО2 +

2С = S

+ 2СО.

При этом часть серы в виде S и FеS растворяется в чугуне. Сера является вредной примесью и ухудшает качество чугуна. Для удаления серы стремятся повысить содержание СаО в шлаке. При этом часть серы в виде СаS удаляется в шлак по реакциям

FеS + СаО = СаS + FеО,

FеО + С = Fе + СО.

Таким

образом, в результате процессов

восстановления окислов железа, части

окислов марганца и кремния, фосфатов и

сернистых соединений, растворения

в железе С, Мn,

Si,

Р, S

в печи образуется чугун. В нижней части

печи образуется шлак в результате

плавления окислов пустой породы руды,

флюсов и золы топлива. В условиях

доменного процесса окислы Аl2О3,

СаО, МgО,

содержащиеся в пустой породе руды,

полностью переходят в шлак. В шлаке

содержится также часть невосстановившихся

окислов SiO2,

МnО,

FеО

и СаS.

Шлак образуется постепенно, его состав

изменяется по мере cтекания

в горн; где он скапливается, находясь над жидким

чугуном, т. к. имеет меньшую плотность.

Состав шлака, его температура плавления

и жидкотекучесть зависят от состава

применяющихся шихтовых материалов (в

первую очередь – основности) и марки

выплавляемого чугуна.

к. имеет меньшую плотность.

Состав шлака, его температура плавления

и жидкотекучесть зависят от состава

применяющихся шихтовых материалов (в

первую очередь – основности) и марки

выплавляемого чугуна.

По мере скопления чугуна и шлака их выпускают из печи с периодичностью каждые 2 … 3 … 4 ч (зависит от объема/производительности печи). Выпуск производят через чугунную летку (см. рис., отверстие в кладке, расположенное выше лещади). Летку открывают бурильной машиной, а после выпуска чугуна закрывают огнеупорной массой с помощью гидравлической «пушки».

Образцы доменного шлака («основной» /с повышенным содержанием СаО / – слева; и кислый, с повышенным содержанием SiO2 – справа)

Чугун

и шлак сливают по желобам, проложенным

по литейному двору, в чугуновозные ковши

и шлаковозные чаши, установленные на

железнодорожных платформах. Емкость

чугуновозных ковшей 90…140 т. В них чугун

транспортируют в миксерное отделение

(миксер для усреднения), в

кислородно-конвертерные или мартеновские

цехи для передела в сталь. Чугун, не

используемый в жидком виде, поступает

на разливеочные машины. Из ковша чугун

через передаточный желоб заполняет

металлические формы-изложницы разливочной

машины и затвердевает в них в виде

чушек-слитков массой до 50 кг.

Чугун, не

используемый в жидком виде, поступает

на разливеочные машины. Из ковша чугун

через передаточный желоб заполняет

металлические формы-изложницы разливочной

машины и затвердевает в них в виде

чушек-слитков массой до 50 кг.

Часто жидкий шлак из доменной печи не сливают в шлаковозные чаши, а для удобства дальнейшего использования подвергают мокрой грануляции: на него направляют струю воды, сод действием которой он рассыпается на мелкие гранулы.

Структурная схема доменного процесса

Доменное оборудование | HeatTreatConsortium.com

Доменная печь: оборудование Доменная печь с основной доменной печью, литейным двором и конвейерной системой загрузки. |

Оборудование

Технология сжигания

Потребление энергии

Описание процесса

Тенденции НИОКР

Доменные печи представляют собой большие сложные системы, состоящие из комбинации стандартного оборудования и изготовленных на заказ компонентов. Крупнейшие компоненты собственно доменной печи включают в себя кожух печи, внутреннюю огнеупорную футеровку печи и горн в виде тигля. Большая часть автономного оборудования, такого как двигатели, горелки и т. д., связана со следующим:

Крупнейшие компоненты собственно доменной печи включают в себя кожух печи, внутреннюю огнеупорную футеровку печи и горн в виде тигля. Большая часть автономного оборудования, такого как двигатели, горелки и т. д., связана со следующим:

- Сборка и транспортировка сырья

- Транспортировка чугуна и шлака

- Очистка отходящих газов

- Воздухонагреватели

Хотя все оборудование, используемое в вышеуказанных операциях, может представлять интерес, здесь основное внимание уделяется оборудованию и компонентам, характерным для доменной печи.

Скиповые вагонетки (конвейеры) – Скиповые вагонетки, а в некоторых установках и конвейеры используются для подачи доменной шихты в верхнюю часть печи.

Бош – Бош представляет собой перевернутое коническое сечение, в котором начинается плавка.

Приемный бункер – Шихта доменной печи загружается в приемный бункер, который, в свою очередь, доставляет шихту к вращающемуся распределителю. Вращающийся распределитель помогает обеспечить равномерное распределение шихты в штабеле печи.

Вращающийся распределитель помогает обеспечить равномерное распределение шихты в штабеле печи.

Очаг. Очаг представляет собой сложно сконструированный сосуд, похожий на тигель, на котором находится вертикальная часть шахты печи. Весь расплавленный металл и шлак собираются в горне перед сливом.

Колокола (большие и малые) – большие и малые колокола представляют собой устройства конической формы, образующие газонепроницаемый запорный бункер. Бункер предотвращает утечку газа из печи во время ее загрузки.

Труба для дутья – Труба для дутья окружает доменную печь и подает воздух горячего дутья из линии горячего дутья в печь.

Стопка — Стек — это верхняя часть печи, где предварительно нагревается шихта.

Инжекционная трубка – Инъекционная трубка вставляется в паяльную трубку, ведущую к фурмам. Дополнительное топливо подается в топку через инжекционную фурму.

Чугунные и шлаковые желоба. Расплавленный металл удаляется из горна через чугунные желоба. Металл помещают в перегрузочные ковши, а шлак можно перекачивать в шлаководы, отводить в сухие амбары для затвердевания или гранулировать струей воды и смывать в колодезный колодец.

Фурмы – Воздух горячего дутья подается в топку через водоохлаждаемые отверстия, называемые фурмами. Фурмы расположены в верхней части горна.

Изготовление, формование и обработка стали, 10-е издание, Ассоциация инженеров черной металлургии, 1985.

КАРТЭКС – Доменное оборудование

УЗТМ-КАРТЭКС – Доменное оборудование- Каталог

- Металлургическое оборудование

- Доменное оборудование

Оборудование доменное предназначено для подачи шихтовых материалов в доменные печи; для выпуска, приема и транспортировки таких продуктов плавки, как чугун и шлак.

Вагоны чугуновозные

Предназначены для перевозки расплавленного чугуна в корзине из смесительного отделения в загрузочный отсек конвертерного цеха тяговым рельсовым транспортом.

Основные характеристики:

| Вместимость ковша, т | 100 | 140 |

| Радиус поворота, м | 75 | 75 |

| Осевая нагрузка, тс | 40 | 52 |

| База ковша, мм | 4200 | 5000 |

| Масса ковша, наполненного чугуном, т | 130 | 180 |

| Масса тележки чугуновоза, т | 40,2 | 49,6 | 9001 6

Машины для литья чугуна

Предназначены для разливки чугуна в изложницы, охлаждения разливочного чугуна, погрузки закаленных чугунных изделий на железнодорожные платформы.

Основные характеристики:

| Количество конвейерных цепей, шт. | 2 |

| Количество форм в одной цепи, шт. | 154 | 900 16

| Масса свиньи, кг | 18 |

| Ассортимент регулировки скорости конвейера, м/мин | 6 -16 |

| Размер от оси барабана до оси приемной звездочки, мм | 42 535 |

| Мощность привода конвейера, кВт | 61 |

| Мощность опрокидывания ковша привод лебедки, кВт | 72 |

| Расход воды для охлаждения изложниц, м 3 /час | 30 |

| Масса машины для литья чугуна, т | 216,5 |

Скаповые подъемники

Этот тип оборудования используется для подъема скипов с шихтовыми материалами. от скипового котлована до загрузочного устройства доменной печи.

от скипового котлована до загрузочного устройства доменной печи.

Основные характеристики:

| Модель подъемника | LS-15 | LS-22,5 | LS-29 | LS-39 | 9001 6

| Масса руды в скипе, т | 15 | 22,5 | 29 | 39 |

| Грузоподъемность максимальная, т | 19 | 25 | 41 | 61 |

| Скорость подъема, м/с | 2,9/4,3 | 2,8/3,9 | 3,5 | 4 |

| Масса подъема, т | 65 | 75,3 | 80 | 120,2 900 15 |

Шлаковозы

Предназначены для приема шлака плавильного агрегата, его перевозки и выгрузка на свалку или грануляционную установку.

Основные характеристики:

| Шлаковоз типа | 11СП | 16СП | 16,5СП | 16ВП |

| Вместимость поддона, м 3 | 11 | 16 | 16,5 | 16 |

| Масса шлака в ковше, т | 38,5 | 56 | 58 | 56 |

| Тип привода | секторно-планетарный | секторно-планетарный | секторно-планетарный | обмоточный |

| Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 15 900 15 | 15 | 22 |

| Статическая нагрузка на ось, тс | 28,6 | 31 | 31 | 32 |

Миксеры передвижные

Конструкция ед для приема жидкого чугуна из доменной печи и транспортировки его в конвертерный цех.

Основные характеристики:

| Грузоподъемность смесителя, т | 420 | 600 |

| Максимальная скорость движения, км/ч | 1 0 | 10 |

| Минимальный радиус поворота, м | 120 | 120 |

| Количество колесных пар, шт. Н | 540 | 550 |

| Расстояние по осям опор корпуса, мм | 20 000 | 19 000 |

| Длина смесителя по осям сцепки, мм | 31 860 | 40 760 | 900 16

Другое оборудование доменного типа:

- распределители заряда;

- зарядное оборудование;

- балки колокола;

- лебедки управления колоколом;

- Загрузочное устройство роторного типа без раструба;

- Машина для заделки летки железной;

- машина для выстукивания железа;

- скипы доменных печей вместимостью до 20 м3;

- канатные шкивы;

- конвейеры для загрузки доменной печи.