2 кр – Маршрут и расписание движения автобуса №2КР

alexxlab | 14.05.2020 | 0 | Вопросы и ответы

Бортовое вооружение (КР2) — SpaceRangers.Wiki

Бортовое вооружение в КР2, как и в первой части, можно купить в любом магазине оборудования либо получить в качестве трофея в бою и установить на свой корабль. Мощность огня, радиус действия, особые свойства и минимальная масса оружия существенно различаются в зависимости от его типа; кроме того, как и прочее оборудование, любой экземпляр оружия имеет один из 8-и уровней технического исполнения, так называемых «классов» (отмечаемых латинскими литерами от A до H), от которых зависят его урон и дальнобойность, а его масса может очень существенно варьироваться в доступных пределах. Одни виды оружия больше подходят для тактических сражений в обычном космосе, а другие — идеально подходят для аркадных сражений в гиперпространстве. Общее количество разновидностей оружия в КР2 (15) не изменилось по сравнению с КР1, однако свойства некоторых представленных в игре разновидностей были кардинально изменены. В КРHD с патчем #18/2.1.1180 были введены 3 полностью новых типа оружия, что довело их общее количество до 18.

Принцип действия

Каждый вид оружия имеет свой принцип действия, указанный в его игровом описании; описании если в КР1 он имел чисто декоративный, описательный характер, то в КР2 он стал полноценным элементом геймплея: все имеющиеся виды вооружения в зависимости от принципа действия были разделены на три группы — энергетическое, осколочное и ракетное оружие. Механика первых двух групп оружия осталась традиционной, и основное их различие заключается в возможностях для взаимодействия с артефактами и микромодулями (начиная с КР2:ДП — также и с акриновым оборудованием), тогда как механика ракетного оружия в КР2 является полностью новой, не имевшей никакого аналога в первой части.

Энергетическое оружие

Основная статья: Энергетическое оружие

Энергетическое оружие поражает цель при помощи различного рода направленного излучения. Большая часть энергетического оружия в целом имеет более сбалансированные показатели огневой мощи и дальнобойности, чем осколочное. Является наиболее распространённой группой оружия в КР2 и КРHD: большая часть доступных в игре типов вооружения (9 из 15 в КР2, 10 из 18 в КРHD) имеет именно энергетический принцип действия, включая наиболее мощные образцы, производимые коалицией — дезинтегратор и турбогравир, а также наиболее мощное уникальное оружие доминаторов — вертикс.

Непосредственно с энергетическим оружием связаны свойства наибольшего (по сравнению с прочим оружием) числа артефактов — четырёх типов — как увеличивающих мощь оружия с данным принципом действия, так и защищающих от него. При этом один из связанных с этой группой оружия «атакующих» артефактов имеет побочные эффекты от применения

Артефакты, полностью или частично взаимодействующие только с энергетическим оружием: Поляризатор, Проглот, Пропорционар, Пятерик.

Осколочное оружие

Основная статья: Осколочное оружие

Осколочное оружие, как правило, представляет собой электромагнитные ускорители масс, разгоняющие снаряды до сверхвысоких скоростей (при этом снаряд может нагреваться до состояния плазмы, как в случае с осколочным орудием)

Свойства, связанные конкретно с осколочным оружием, имеют лишь два артефакта — навинт и вжик, лишь один из которых влияет непосредственно на урон. Их малое количество компенсируется тем, что оба артефакта обеспечивают стабильное увеличение боевой эффективности и не имеют каких-либо побочных эффектов. Артефакты, защищающие корабль от осколочного оружия, отсутствуют.

Ракетное оружие

Основная статья: Ракетное оружие

Ракетное оружие — особый вид вооружения, механика которого существенно отличается от энергетического и осколочного оружия. Самая малочисленная группа оружия (2 из 15 разновидностей в КР2, 3 из 18 в КРHD). Ведёт огонь самонаводящимися ракетами, летящими в космосе аналогично кораблям в направлении заданной на момент выстрела цели и способными преодолевать значительные расстояния; при этом ракета может врезаться в другой объект, пересекающий траекторию её полёта (уничтожив его или нанеся ему урон), или быть сбита в полёте бортовым вооружением корабля или станции. Кроме того, в отличие от другого вооружения, имеющего неограниченный боезапас, ракетное оружие несёт ограниченный запас снарядов и нуждается в постоянной перезарядке. Очень высокая дальнобойность ракетного оружия, в сочетании с его нестандартной механикой, существенно повлияли на процесс космических сражений в КР2 по сравнению с первой частью.

В КР2 существовал лишь один артефакт, взаимодействующий непосредственно с ракетным оружием —

Примечания

- ↑ исключением является лишь доминаторское оружие ИМХО-9000, довольно туманное внутриигровое описание принципа действия которого схоже скорее с описанием энергетического оружия.

wiki.snk-games.net

Расписание автобусов в Санкт-Петербурге

Время Автобуса Санкт-ПетербургРасписание

11Кр1Л1М1МА1МБ22А2КР2Л2М2МА2МБ33АЛ3Кр3Л3М3МА3МБ44Л4М4МА4МБ55М5Ма5Мб677Л891011121313А141516171818А1920212223242525А262728293031323334353637383939э40414243444546474849505153545556575859606162636464А65666767А67Б6869707172737475767779808182838484А84ш85868788899091929394959697989999ш100101101А102103104105106107108109109А109Б110111112113114115115А116117118119121122123124125126127128129129А130131132133134А134Б134Ш135136137138139140141142143144145145А146147148149149А150151152153154154А155156157158159160161162163164165166167168169169А170171172173174175176177178179180181182183184185186187187А188189190191192194195196197198200201210211213215216229273278300301305306306А307309310311312314315318319320321322325326327328331332335335А336337337А338347348349350351А351Б352353354355356356ш358359360364366367368369370371372373374375375А376377378379379А380381382383384385386387388389390392А396396А397398404406408410415415А415ш420420А420Б433435436438438З442442А443454458458А458Б461462463463А467469475476477481482482В483483А484485487488489493494497540544545547552552А555567682683683А684685А686687Т1Т2Т3Т4Т5Т6Т7Т8Т9Т10Т11Т12Т13Т14Т15Т16Т17Т18Т20Т21Т22Т23Т24Т25Т26Т27Т28Т29Т31Т32Т33Т34Т35Т36Т37Т38Т39Т40Т41Т42Т43Т44Т45Т46Т47Т48Т50ТВ3ТВ6ТВ7ТВ8ТВ9ТВ10ТВ16ТВ18ТВ19ТВ20ТВ21ТВ23ТВ24ТВ25ТВ27ТВ29ТВ36ТВ38ТВ39ТВ40ТВ41ТВ43ТВ45ТВ47ТВ48ТВ49ТВ51ТВ52ТВ55ТВ56ТВ57ТВ58ТВ60ТВ61ТВ62ТВ65ТВ100Маршрутные такси, 22 онлайн

М01М1М1МЕГАМ2М2МЕГАМ3М3МЕГАМ4М4МЕГАМ6М6кМ7М8М9М10М10АМ11кМ12М13М14М16М17М19М20М21М23М25М28М28кМ30М31М32М33М35М36М40М41М43М44М45М49М50М51М52М53М53аМ55М56М58М59М60М62М65М66М67М68М68аМ71М72М76М77М79М81М82М83М86М87М88М89М90М91М91АМ92М93М94М95М96М97М99М101М102М103М106М107М108М111М114М115М116М118М119М120М123М124М127М130М131М132М133М134М135М136М137М142М149М151М152М153М155АМ155БМ157М158М161М162М163М165М166М167М168М169М170М171АМ171БМ172М173М175М176М177М178М179М179АМ184М186М187М188М191М193М194М195М197М199М200М201М202М206М208М210М212М213М214М216М217М218М220АМ220БМ223М226М227М232М234М235М239М240АМ240БМ241М242М243М244М245М246М247М248М249АМ250М252М252АМ253М254М258М259М261М262М264М268М269М271М272М275М278АМ279М281М283М284М286М287М288М289М290М291М292М293АМ294М296М296АМ297М298М299М300М302М305М305аМ306М308М322М325М329М333М338М339М342М343М344М345М346М347М349М350М352М354М359АМ359БМ365М366М367М369М373М376М377М379М383М385М388М389М391АМ391БМ400ТВАМаршрутные такси, 22 онлайн

М401М402М403М404М405М407М409М417М418М420М424М424АМ425М433М436М445АМ445БМ445ВМ449М468М469М476М485М515М521М530М539М690ПомощьИсходные кодыwww.bustime.ru

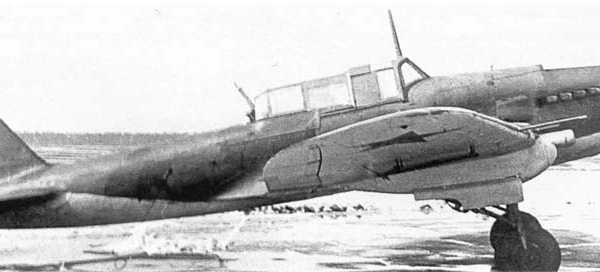

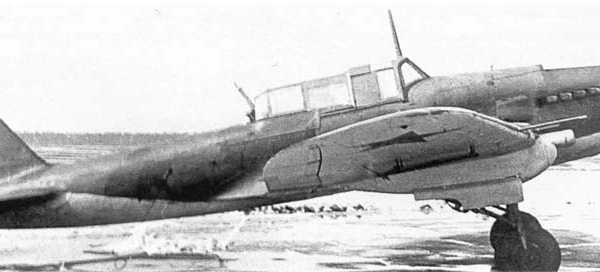

Разведчик-корректировщик Ил-2КР. – Российская авиация

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разработчик: ОКБ Ильюшина

Страна: СССР

Первый полет: 1943 г.

Еще 13 августа 1942 года Командующий ВВС КА А.А.Новиков, в связи с положительным опытом применения в июне-июле 1942 года Ил-2У с двигателем АМ-38 для целей корректировки артиллерийского огня, обратился к Наркому авиапромышленности А.И.Шахурину (письмо № 376269) с просьбой создать на базе штурмовика Ил-2 разведчик-корректировщик артиллерийского огня: «… Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня». Письмо А.А.Новикова с необходимой резолюцией А.И.Шахурина было переправлено С.В.Ильюшину, который в своем ответе на него сообщил, что создание такого самолета возможно лишь на базе двухместного Ил-2 с М-82, приспособить же для этой цели двухместный «Ил» с АМ-38, по его мнению, возможным не представлялось.

Утверждение С.В.Ильюшина было признано не убедительным. К тому же 8 января 1943 года вышло «Положение о корректировочной авиации». Поэтому 7 февраля 1943 года ГКО своим Постановлением № 2841 обязал Ильюшина «…до окончательной отработки самолета-корректировщика приспособить существующий двухместный самолет Ил-2 с АМ-38ф, установив радиостанцию РСБ и фотоустановку».

В марте 1943 года Ил-2 — корректировщик-разведчик был построен. У Ил-2КР полностью сохранилась конструкция и вооружение серийного двухместного «Ила» с АМ-38ф. Изменения были внесены только в состав оборудования, в топливную систему и в схему бронирования. Радиостанцию РСИ-4 заменили на более мощную РСБ-3бис с большей дальностью действия, которую разместили в средней части фонаря кабины экипажа непосредственно за бронеспинкой пилота над уменьшенным по высоте задним бензобаком. Для фиксации результатов разведки в хвостовой части фюзеляжа установили фотоаппарат АФА-И (допускалась установка АФА-ИМ). Внешне самолеты Ил-2КР отличались от серийных Ил-2 лишь наличием радиоантенны, установленной на переднем неподвижном козырьке фонаря кабины пилота.

Летные испытания Ил-2КР (заводской № 301896) в НИИ ВВС КА были успешно завершены в период с 27 марта по 7 апреля 1943 года (летчик-испытатель А.К.Долгов, ведущий инженер Н.С.Куликов).

В отчете по испытаниям указывалось, что объем спецоборудования не в полном объеме удовлетворяет предъявляемым требованиям к самолету данного назначения. Тем не менее, Постановлением ГКО № 3144 от 10 апреля 1943 года самолет Ил-2КР был запущен в серийное производство на заводе № 1, которому передавалась и программа выпуска этой модификации штурмовика завода № 30, ввиду того что последний получил задание на производство самолетов Ил-2, вооруженных 37-мм авиапушками ОКБ-16 конструкции А.Э.Нудельмана и А.С.Суранова.

В апреле 1943 года 30-й авиазавод сумел выпустить 65 самолетов Ил-2КР и уже 1 июля в действующей армии имелся 41 самолет этого типа.

На фронте самолет проявил себя с наилучшей стороны. Строевым летчикам новый вариант Ил-2 нравился. Вместе с тем летчиками отмечалось, что установка одного фотоаппарата не обеспечивает выполнение всех задач, решаемых Ил-2КР на фронте. Кроме того, указывалось и на совершенно недостаточное для самолета такого назначения бронирование воздушного стрелка-наблюдателя, который очень часто получал ранения в боевых вылетах.

Это понимали и в ОКБ С.В.Ильюшина, но любая коренная переделка бронекорпуса означала остановку конвейера, а на такой шаг в то время пойти не могли. Только в апреле 1945 года в НИИ ВВС КА был предъявлен Ил-2КР (заводской № 308099) постройки завода № 30 с удлиненным бронекорпусом, который включал бронирование воздушного стрелка. Кроме того, на самолете была введена увеличенная на 6 градусов стреловидность крыла и уменьшена (на 135 мм) длина деревянной части фюзеляжа.

Несмотря на благоприятный отзыв Госкомиссии, этот вариант Ил-2 в серийное производство запущен не был как в связи с окончанием войны, так и в связи с осознанием того факта, что для целей разведки и корректировки артиллерийского огня необходимо создавать специальный самолет со значительно лучшими обзором и летно-тактическими данными.

Отметим, что в строевых частях на серийных Ил-2 силами технического состава монтировались различного рода самостийные аэрофотоустановки, обеспечивающие маловысотную перспективную фоторазведку.

Например, в Выборгской операции в июне 1944 года аэрофотосъемка переднего края противника осуществлялась одиночными Ил-2 при помощи фотоаппаратов АФА-3С с турельных фотоустановок, смонтированных в кабине стрелка. В период подготовки Яссо-Кишиневской наступательной операции в августе 1044 года силами фотослужбы 2-го ШАК 5-й ВА на нескольких Ил-2 была осуществлена установка четырех синхронно работающих между собой фотоаппаратов АФА-ИМ, обеспечивавших перспективную фотосъемку с высоты 25-50 м.

ЛТХ:

Модификация: Ил-2 КР

Размах крыла, м: 14,60

Длина, м: 11,60

Высота, м: 4,17

Площадь крыла, м2: 38,50

Масса, кг

-пустого самолета: 4525

-нормальная взлетная: 6360

Тип двигателя: 1 х ПД АМ-38Ф

Мощность, л.с.

-номинальная: 1 х 1575

-взлетная: 1 х 1720

Максимальная скорость, км/ч

-у земли: 390

-на высоте: 410

Практическая дальность, км: 765

Скороподъемность, м/мин: 500

Практический потолок, м: 6000

Экипаж, чел: 2

Вооружение: 2 х 20-мм пушки ШВАК (210 снарядов на ствол), 2 х 7,62-мм пулемета ШКАС (750 патронов на пулемет), 1 х 12,7-мм УБТ для стрельбы назад (150 патронов).

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР 151-го ОКРАП.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР 151-го ОКРАП перед выруливанием со стоянки.

Разведчик-корректировщик Ил-2РК польских ВВС.

Ил-2КР после аварийной посадки.

Аэрофотоаппрат АФА-И на Ил-2КР.

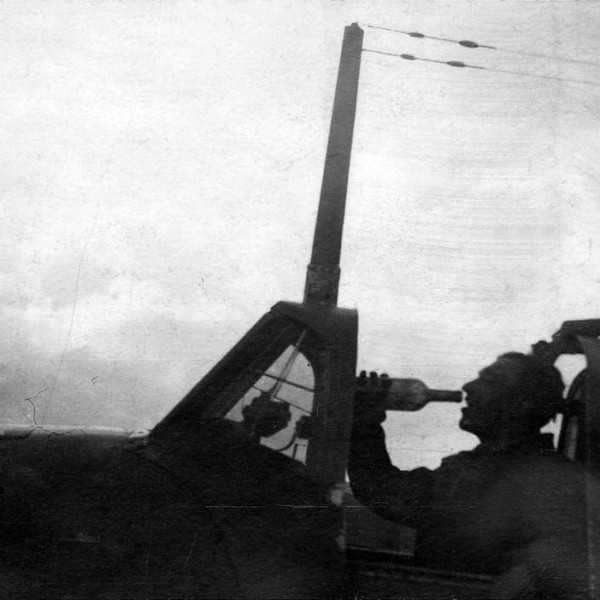

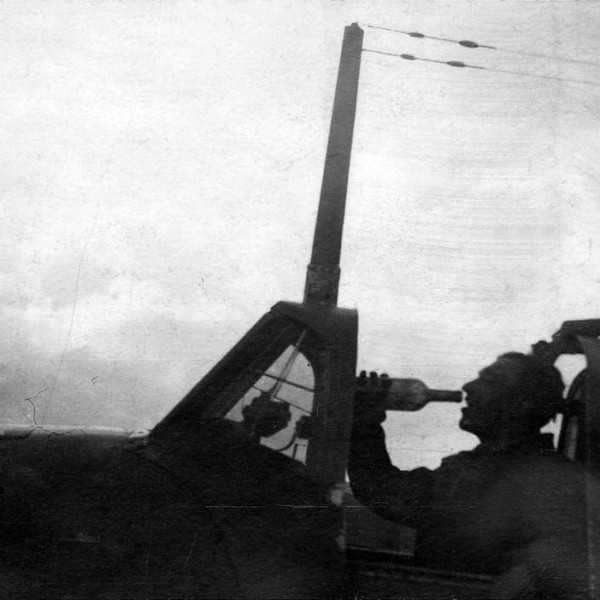

Летчик в кабине Ил-2КР. Хорошо видна антенна радиостанции РСБ-3бис.

Ил-2КР. Рисунок 1.

Ил-2КР. Рисунок 2.

Ил-2КР. Схема.

.

.

Список источников:

В.Б.Шавров. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.

Ю.А.Егоров. Самолеты ОКБ С.В.Ильюшина.

Самолеты ОКБ имени С.В.Ильюшина. (под редакцией Г.В.Новожилова).

Авиация и Космонавтика. В.Перов, О.Растренин. Штурмовик Ил-2.

М-Хобби. Ил-2КР.

Сайт «Белорусский авиадневник. Фотоальбом. История в/ч 40598 (от 44 ОКАЭ и 151 ОКРАП до 89 ОКРАЭ).

xn--80aafy5bs.xn--p1ai

Разведчик-корректировщик Ил-2КР. – Российская авиация

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разработчик: ОКБ Ильюшина

Страна: СССР

Первый полет: 1943 г.

Еще 13 августа 1942 года Командующий ВВС КА А.А.Новиков, в связи с положительным опытом применения в июне-июле 1942 года Ил-2У с двигателем АМ-38 для целей корректировки артиллерийского огня, обратился к Наркому авиапромышленности А.И.Шахурину (письмо № 376269) с просьбой создать на базе штурмовика Ил-2 разведчик-корректировщик артиллерийского огня: «… Фронт требует также разведывательных самолетов и самолетов-корректировщиков артогня. Оборудованный для этих целей двухместный самолет Ил-2 удовлетворит и это требование фронта. Прошу Вашего указания Главному конструктору тов. Ильюшину срочно разработать и изготовить опытные образцы двухместного самолета Ил-2 в вариантах штурмовика, разведчика и корректировщика артогня». Письмо А.А.Новикова с необходимой резолюцией А.И.Шахурина было переправлено С.В.Ильюшину, который в своем ответе на него сообщил, что создание такого самолета возможно лишь на базе двухместного Ил-2 с М-82, приспособить же для этой цели двухместный «Ил» с АМ-38, по его мнению, возможным не представлялось.

Утверждение С.В.Ильюшина было признано не убедительным. К тому же 8 января 1943 года вышло «Положение о корректировочной авиации». Поэтому 7 февраля 1943 года ГКО своим Постановлением № 2841 обязал Ильюшина «…до окончательной отработки самолета-корректировщика приспособить существующий двухместный самолет Ил-2 с АМ-38ф, установив радиостанцию РСБ и фотоустановку».

В марте 1943 года Ил-2 — корректировщик-разведчик был построен. У Ил-2КР полностью сохранилась конструкция и вооружение серийного двухместного «Ила» с АМ-38ф. Изменения были внесены только в состав оборудования, в топливную систему и в схему бронирования. Радиостанцию РСИ-4 заменили на более мощную РСБ-3бис с большей дальностью действия, которую разместили в средней части фонаря кабины экипажа непосредственно за бронеспинкой пилота над уменьшенным по высоте задним бензобаком. Для фиксации результатов разведки в хвостовой части фюзеляжа установили фотоаппарат АФА-И (допускалась установка АФА-ИМ). Внешне самолеты Ил-2КР отличались от серийных Ил-2 лишь наличием радиоантенны, установленной на переднем неподвижном козырьке фонаря кабины пилота.

Летные испытания Ил-2КР (заводской № 301896) в НИИ ВВС КА были успешно завершены в период с 27 марта по 7 апреля 1943 года (летчик-испытатель А.К.Долгов, ведущий инженер Н.С.Куликов).

В отчете по испытаниям указывалось, что объем спецоборудования не в полном объеме удовлетворяет предъявляемым требованиям к самолету данного назначения. Тем не менее, Постановлением ГКО № 3144 от 10 апреля 1943 года самолет Ил-2КР был запущен в серийное производство на заводе № 1, которому передавалась и программа выпуска этой модификации штурмовика завода № 30, ввиду того что последний получил задание на производство самолетов Ил-2, вооруженных 37-мм авиапушками ОКБ-16 конструкции А.Э.Нудельмана и А.С.Суранова.

В апреле 1943 года 30-й авиазавод сумел выпустить 65 самолетов Ил-2КР и уже 1 июля в действующей армии имелся 41 самолет этого типа.

На фронте самолет проявил себя с наилучшей стороны. Строевым летчикам новый вариант Ил-2 нравился. Вместе с тем летчиками отмечалось, что установка одного фотоаппарата не обеспечивает выполнение всех задач, решаемых Ил-2КР на фронте. Кроме того, указывалось и на совершенно недостаточное для самолета такого назначения бронирование воздушного стрелка-наблюдателя, который очень часто получал ранения в боевых вылетах.

Это понимали и в ОКБ С.В.Ильюшина, но любая коренная переделка бронекорпуса означала остановку конвейера, а на такой шаг в то время пойти не могли. Только в апреле 1945 года в НИИ ВВС КА был предъявлен Ил-2КР (заводской № 308099) постройки завода № 30 с удлиненным бронекорпусом, который включал бронирование воздушного стрелка. Кроме того, на самолете была введена увеличенная на 6 градусов стреловидность крыла и уменьшена (на 135 мм) длина деревянной части фюзеляжа.

Несмотря на благоприятный отзыв Госкомиссии, этот вариант Ил-2 в серийное производство запущен не был как в связи с окончанием войны, так и в связи с осознанием того факта, что для целей разведки и корректировки артиллерийского огня необходимо создавать специальный самолет со значительно лучшими обзором и летно-тактическими данными.

Отметим, что в строевых частях на серийных Ил-2 силами технического состава монтировались различного рода самостийные аэрофотоустановки, обеспечивающие маловысотную перспективную фоторазведку.

Например, в Выборгской операции в июне 1944 года аэрофотосъемка переднего края противника осуществлялась одиночными Ил-2 при помощи фотоаппаратов АФА-3С с турельных фотоустановок, смонтированных в кабине стрелка. В период подготовки Яссо-Кишиневской наступательной операции в августе 1044 года силами фотослужбы 2-го ШАК 5-й ВА на нескольких Ил-2 была осуществлена установка четырех синхронно работающих между собой фотоаппаратов АФА-ИМ, обеспечивавших перспективную фотосъемку с высоты 25-50 м.

ЛТХ:

Модификация: Ил-2 КР

Размах крыла, м: 14,60

Длина, м: 11,60

Высота, м: 4,17

Площадь крыла, м2: 38,50

Масса, кг

-пустого самолета: 4525

-нормальная взлетная: 6360

Тип двигателя: 1 х ПД АМ-38Ф

Мощность, л.с.

-номинальная: 1 х 1575

-взлетная: 1 х 1720

Максимальная скорость, км/ч

-у земли: 390

-на высоте: 410

Практическая дальность, км: 765

Скороподъемность, м/мин: 500

Практический потолок, м: 6000

Экипаж, чел: 2

Вооружение: 2 х 20-мм пушки ШВАК (210 снарядов на ствол), 2 х 7,62-мм пулемета ШКАС (750 патронов на пулемет), 1 х 12,7-мм УБТ для стрельбы назад (150 патронов).

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР 151-го ОКРАП.

Разведчик-корректировщик Ил-2КР 151-го ОКРАП перед выруливанием со стоянки.

Разведчик-корректировщик Ил-2РК польских ВВС.

Ил-2КР после аварийной посадки.

Аэрофотоаппрат АФА-И на Ил-2КР.

Летчик в кабине Ил-2КР. Хорошо видна антенна радиостанции РСБ-3бис.

Ил-2КР. Рисунок 1.

Ил-2КР. Рисунок 2.

Ил-2КР. Схема.

.

.

Список источников:

В.Б.Шавров. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.

Ю.А.Егоров. Самолеты ОКБ С.В.Ильюшина.

Самолеты ОКБ имени С.В.Ильюшина. (под редакцией Г.В.Новожилова).

Авиация и Космонавтика. В.Перов, О.Растренин. Штурмовик Ил-2.

М-Хобби. Ил-2КР.

Сайт «Белорусский авиадневник. Фотоальбом. История в/ч 40598 (от 44 ОКАЭ и 151 ОКРАП до 89 ОКРАЭ).

xn--80aafy5bs.xn--p1ai

кр 2

Основой организации движения поездов по инфраструктуре является сводный график движения поездов, который объединяет деятельность всех подразделений, выражает заданный объем эксплуатационной работы подразделений владельцев инфраструктур.

Организация движения поездов в пределах одной инфраструктуры осуществляется на основании графика движения поездов, утверждаемого и вводимого в действие владельцем этой инфраструктуры.

Движение поездов по графику обеспечивается соблюдением норм и правил, правильной организацией и выполнением технологического процесса работы железнодорожных станций, депо, тяговых подстанций, пунктов технического обслуживания и других подразделений железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов.

Организация движения поездов.

1.1 Методика построения графика движения поездов.

График движения поездов – основной нормативно-технологический документ, регламентирующий работу всех подразделений по организации движения поездов. График движения выражает план всей эксплуатационной работы железных дорог и является основой организации перевозок.

Рисунок 1.1 – Фрагмент графика движения поездов

Ход поезда изображается на графике (рисунок 1.1) в виде движения точки в системе координат, где по оси абсцисс откладывается время суток от 0 до 24 ч, а по оси ординат — пройденное расстояние. Таким образом, график движения выражает зависимость t = f/(S), где S — путь, пройденный поездом; t — время его хода. След движения точки условно принимают за прямую, соединяющую точки отправления и прибытия поезда, соответствующие смежным раздельным пунктам, исходя из того, что поезд следует по перегону с постоянной скоростью. Угол наклона прямой к горизонтали характеризует скорость движения поезда. Фактически же эта скорость изменяется, причем особенно существенно при замедлении поезда перед остановкой и разгоне после отправления (см. штриховую кривую на рисунке 1.1).График обычно строят на стандартной сетке с масштабом времени 4 мм — 10 мин и масштабом расстояний 2 мм — 1 км. На сетке каждый час разделен вертикальными линиями на шесть 10-минутных интервалов, при этом получасовые деления отмечают штриховой прямой. Горизонтальными линиями обозначают оси раздельных пунктов.

Линии движения нечетных поездов наносят сверху вниз, а четных – снизу вверх. В точках пересечения этих линий с осями раздельных пунктов (в тупых углах) проставляют время прибытия, отправления или проследования поездов, – цифру, указывающую число минут сверх целого десятка.

Классификация графиков движения поездов

В зависимости от скорости движения поездов различают параллельные и непараллельные (нормальные) графики. При параллельных графиках поезда каждого направления следуют с одинаковой скоростью, поэтому линии их хода параллельны друг другу. В обычных условиях эксплуатации движение происходит по нормальным графикам, так как пассажирские и грузовые поезда движутся с разными скоростями.

По числу главных путей на перегонах графики подразделяют на однопутные (рисунок 1.2) и двухпутные (рисунок 1.3). В первом случае главный путь используется для движения в обоих направлениях, и скрещение поездов может происходить только на станциях и разъездах, во втором случае – как на перегонах, так и на станциях.

Рисунок 1.2 – Однопутный график движения поездов

Рисунок 1.3 – Двухпутный график движения поездов

По соотношению числа поездов в четном и нечетном направлениях различают парные графики, когда это число одинаковое, и непарные – в противном случае.В зависимости от расположения поездов попутного следования графики могут быть пачечные, пакетные и частично пакетные. При пачечном графике (рисунок 1.4) поезда движутся друг за другом с разграничением межстанционным перегоном. Это означает, что нельзя отправить на перегон поезд, пока ранее отправленный не прибыл на следующую станцию, т.е. на перегоне может находиться только один поезд. При пакетном графике (рисунок 1.5) поезда следуют пакетами с разграничением в них поездов временем или блок-участками. В этом случае на перегоне между станциями одновременно могут находиться несколько попутных поездов, образующих пакет. Такие графики применяют при использовании автоблокировки. При частично пакетных графиках часть поездов движется одиночно, а часть – пакетами.

Рисунок 1.4 – Пачечный график движения поездов

Рисунок 1.5 – Пакетный график движения поездов

График движения, предусматривающий полное использование пропускной способности ограничивающего перегона называют максимальным.

Максимальный график однопутного участка, на котором все поезда имеют скрещение на всех раздельных пунктах, называют насыщенным.

1.3 Основные показатели ГДП.

Основными качественными показателями графика являются техническая, участковая и маршрутная скорости (отдельно для грузовых и пассажирских поездов), коэффициент скорости, среднесуточный пробег локомотивов, средние простои транзитных поездов и локомотивов на участковых станциях и средняя масса поезда.

1.3.1 Технической скоростью Vт называется средняя скорость движения поездов по участку, км/ч, с учетом дополнительного времени на разгон и замедление.

1.3.2 Участковая скорость Vу км/ч, отличается от технической тем, что при ее определении учитываются стоянки на промежуточных станциях.

1.3.3 Маршрутной называется средняя скорость, км/сут, движения поездов на направлении от начального до конечного пункта их следования с учетом всех стоянок на раздельных пунктах. Она рассчитывается отдельно для дальних пассажирских, ускоренных грузовых и отправительских маршрутов, а в некоторых случаях и для сквозных поездов.

1.3.4 Среднесуточный пробег локомотива показывает, сколько километров линейного пробега совершает локомотив в среднем за сутки.

1.3.5 Средние простои транзитных поездов и локомотивов определяют непосредственно по графику делением суммарной продолжительности простоев на число соответственно транзитных поездов и локомотивов.

1.3.6 Средняя масса поезда брутто, т, определяется как частное от деления выполненной перевозочной работы, т-км брутто, на пробег, км, поездов за этот же период.

1.3.7 Оборот локомотива — время, необходимое для обслуживания локомотивом одной пары поездов на участке работы локомотивных бригад. Данное время получается суммированием времени движения локомотива и времени нахождения его на участковых, сортировочных и промежуточных станциях.

2.1 Структура и функции локомотивного хозяйства.

2.2 Способы обслуживания поездов локомотивами.

Локомотивы, приписанные к основному локомотивному депо, выполняют разные виды работ: перевозка пассажиров, перевозка грузов, работа с вывозными поездами, работа с передаточными поездами, хозяйственная работа, маневровая работа.

Поездные локомотивы депо обслуживают поезда в пределах определенного участка железной дороги, на котором расположено данное депо. Границы лого участка Определяются исходя из местных географических условий, грузонапряженности, типа и серии локомотивов, заданной провозной и пропускной способности участка, вида тяги и других условий. Однако при такой многосложной зависимости в основе решения при определении порядка работы принимаются: вид тяги, серия локомотива, средняя норма массы поезда, технические возможности локомотивов.

Каждый поездной локомотив депо обслуживает поезда в пределах ограниченного участка железной дороги между оборотными пунктами и основными депо. Практикой организации эксплуатации локомотивов принята следующая классификация участков железных дорог, на которых работают локомотивы:

тяговое плечо;

участок обращения локомотивов;

зона обслуживания.

При организации эксплуатации локомотивов используются несколько способов обслуживании поездов локомотивами, наиболее часто применяются: плечевой, петлевой и кольцевой.

Плечевой способ наиболее целесообразно применять, когда основное депо расположено в районе сортировочной станции, где производится расформирование поездов и поездной локомотив, почти всегда при этом, отцепляется от поезда. Это время используется для выполнения технического обслуживания н текущего ремонта или экипировки, также для смены локомотивных бригад (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Плечевой способ обслуживания поездов

Плечевой способ используют и тогда, когда к основному депо примыкает лишь одно тяговое плечо (один участок обращения) или несколько тяговых плеч и при этом коэффициент транзитности поездов по станции основного депо очень мал.Рисунок 2.2 – Кольцевой способ обслуживания поездов

Кольцевой способ обслуживания применяется в случаях, когда основное депо работает на двух и более участках обращения и при этом коэффициент транзитности потока поездов по станции основного депо достаточно велик (рисунок 2.2).При кольцевом способе обслуживания поездов локомотив, выданный под поезд, работает на участках обращения без захода в основное депо.

При кольцевом способе обслуживания поездов локомотивами увеличивается время полезной работы локомотива, уменьшается потребность в локомотивах на 5-10%, снижается загрузка станционного хозяйства, увеличивается пропускная способность станций, сокращается простой поездов, ускоряется оборот вагонов и локомотивов. Этот способ позволяет снизить эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства.

Петлевой способ — это разновидность кольцевого способа обслуживания поездов локомотивами. При этом способе обслуживания локомотив выдастся из основного депо под поезд, следует до станции оборотного депо, перецепляется к составу образного направления, следует па станцию основного депо и без отцепки от состава, после смены локомотивных бригад, следует до станции второго оборотного депо, перецепляется к составу, отправляющемуся в сторону основного депо, где локомотив отцепляется и заходит на территорию основного депо для выполнения технических и технологических операций (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Петлевой способ обслуживания поездов

Петлевой способ применяется при необходимости переформирования поездов на каком-то одном направлении участка обращения или нерациональном расположении парков отправления на станциях, а также в связи с потребностью выполнения планового технического обслуживания, чтобы не допустить перепробега между обслуживаниями в основном депо.2.3 Показатели использования локомотивов.

Для планирования и финансирования расходов по перевозкам и оценки качества эксплуатационной деятельности предприятий и подразделений локомотивного хозяйства принята система показателей. Эти показатели характеризуют качество труда работников локомотивных депо и эффективность эксплуатации локомотивов, их анализ позволяет находить и использовать определенные управляющие воздействия для повышения качества труда. Показатели делятся на количественные и качественные .

Основными количественными показателями плана железнодорожного транспорта, определяющими работу локомотивов, являются грузооборот и пассажирооборот.

Количественные показатели

Пробеги локомотивов в локомотиво-километрах. Общий годовой пробег локомотивов эксплуатируемого парка депо.

Работа локомотивов в локомотиво-часах. Этот показатель определяет объем работы локомотивов депо по видам работы в часах.

Работа локомотивов в тонно-километрах. Различают тонно-километры брутто грузового и пассажирского движения и тонно-километры нетто эксплуатационные.

Качественные показатели

Скорость движения. Ходовая скорость Vх-средняя скорость движения локомотива (поезда) в км/ч по перегону или участку L без учета tст на промежуточных станциях

Техническая скорость VT– средняя скорость движения в км/ч без учета стоянок на станциях, но с учетом времен на разгоны и замедления при остановках и при ограничениях скорости и на остановки.

Участковая скорость Vy– средняя скорость движения в км/ч между участковыми станциями.

Средняя масса поезда Qср – количество тонн, приходящихся в среднем на один проведенный поезд по данному участку.

Среднесуточный пробег локомотива Sл планируется отдельно по дороге, отделениям дорог и депо приписки локомотивов границах участков обслуживания бригад в грузовом и пассажирском движении и равен, км.

Среднесуточная производительность локомотива Wл как основной показатель использования локомотивов устанавливается для железнодорожного транспорта.

Среднесуточный бюджет времени локомотива характеризует распределение суточного фонда времени электровозов и тепловозов эксплуатируемого парка депо в часах или процентах от 24 ч суточного фонда времени в движении и во всех видах простоя.

Время полезной работы в чистом движении Pдв может быть подсчитано в ч через среднесуточный пробег или элемент бюджета времени.

Общий процент неисправных локомотивов aн характеризует, с одной стороны, уровень организации ремонта и развития ремонтной базы, а с другой – техническое состояние и надежность локомотивов .

Оперативный анализ использования локомотивного парка. С помощью факторного анализа можно выполнить анализ среднесуточной производительности локомотивов с оценкой влияния на этот показатель таких факторов, как масса поезда, среднесуточный пробег и коэффициент производительности локомотивов.

2.4 Расчет потребности локомотивного парка.

2.4.1 Расчет потребности в локомотивах аналитическим способом.

Парк локомотивов, который требуется для заданного объема перевозок, определяет необходимую мощность и техническую вооруженность всех участков локомотивного депо, необходимый штат депо, потребность депо в энергетике и объеме материальных затрат. Поэтому расчет потребности в локомотивном парке становится ключевой задачей. В настоящее время разработано несколько методик расчета необходимого парка локомотивов.

Потребность парка локомотивов определяется отдельно для выполнения каждого вида работ:

для грузовых перевозок;

для пассажирских перевозок;

для передаточной работы;

для маневровой работы;

для вывозной работы;

для хозяйственной и прочей работы;

Потребность в поездных локомотивах. Расчет необходимого количества локомотивов для поездной работы с пассажирскими и грузовыми поездами можно выполнить несколькими способами по: общей затрате локомотивов, коэффициенту потребности, заданной норме среднесуточного пробега, по заданной норме среднесуточной производительности и графику оборота локомотивов.

2.4.2 Расчет потребности локомотивов графическим способом.

Графические методы определения потребности в локомотивах при-меняются при оперативном планировании для участков обращения. Расчет ведется по графику оборота локомотивов или по ведомости оборота локомотивов. В основе графика оборота и ведомости оборота локомотивов лежит график движения поездов или расписание движения поездов.

Важным документом при расчетах потребности локомотивов по графикам оборота локомотивов и движения посадов является ведомость работы локомотивов на определенном участке. Для разработки ведомости оборота локомотивов предварительно необходимо выполнить следующие работы и расчеты:

точно определить пункты смены локомотивных бригад и очертить их участки работы в границах тяговых плеч участка;

определить места размещения пунктов экипировки локомотивов и проведения ТО-2 с учетом принятого способа работы локомотивов:

разработать нормативы времени на проведение экипировки;

разработать нормативы времени на проведение ТО-2;

разработать нормативы времени оборота локомотивов но станции основного депо;

разработать нормативы времени оборота локомотивов по станциям оборотных дело;

составить графики технологических операций оборота локомотивов по станциям с учетом времени на приемку и сдачу локомотива бригадами.

Все перечисленные работы необходимо выполнить, учитывая принятые способы организации работы локомотивных бригад и способы обслуживания поездов локомотивами.

На основании графика движения поездов составляется расписание движения поездов по станциям оборота локомотивов, и составляются ведомости оборота локомотивов в соответствии с разработанными нормативами по установленным формам.

2.5 Организация труда и отдыха локомотивных бригад.

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, разработано в соответствии со статьей 329 Федерального закона «Трудовой кодекс Российской Федерации»

Положение распространяется на отдельные категории работников железнодорожного транспорта, труд которых непосредственно связан с движением поездов, осуществляющих свои трудовые обязанности в пути или пределах обслуживаемых участков инфраструктуры железнодорожного транспорта , выполняющих работу по перевозке грузов и оказанию услуг по обслуживанию пассажиров, а также работников, обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса и безопасность движения поездов.

В соответствии со статьей 100 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочей недели, работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы (смены), время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Общее количество сверхурочных часов работы для каждого работника не должно превышать двадцати четырех часов в месяц и в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации 120 часов в год.

Продолжительность рабочего времени при сменной работе устанавливается работодателем с учётом мнения представительного органа работников, но не более 12 часов.

Работа более двух календарных дней подряд в период ночного времени (с 22 часов до 6 часов) не допускается.

Время непрерывного отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов.

Время начала работы – время явки работника к постоянному месту работы, время окончания работы – время освобождения работника от выполнения трудовых обязанностей в часы, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

Работа локомотивных и кондукторских бригад организуется по именным графикам сменности или по безвызывной системе. В других случаях, а также в случаях нарушения работы по графикам сменности, локомотивные и кондукторские бригады назначаются на работу по вызову. Способы вызова устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад более 7 часов при шестидневной рабочей неделе, но не более 12 часов, при работе с двукратным обращением локомотивных бригад с проездом мимо основного пункта.

Продолжительность непрерывной работы машинистов поездного движения, обслуживающих локомотивы без помощников, не может превышать 7 часов.

Для локомотивных бригад запрещаются поездки более двух календарных дней подряд в период с 0 часов до 5 часов местного времени. Это требование не распространяется на локомотивные бригады, возвращающиеся из пункта оборота локомотивов или пункта подмены локомотивных бригад в качестве пассажиров.

Работникам локомотивных и кондукторских бригад выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) предоставляются в различные дни недели равномерно в течение месяца путем добавления 24 часов к расчетному времени отдыха, положенному после очередной поездки в рабочей неделе. В соответствии со статьей 110 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не должна составлять менее 42 часов. Продолжительность ежедневного непрерывного отдыха не может сокращаться, если по расчёту она получается больше установленной.

После двух ночных поездок подряд не допускается предоставление сокращённого междусменного отдыха. Междусменный отдых менее 16 часов (для бригад пригородных поездов – 12 часов) не допускается.

Работникам локомотивных бригад предоставляется отдых в пункте оборота (подмены), когда время непрерывной поездки (в оба конца) превышает установленную продолжительность непрерывной работы. Продолжительность отдыха (не более одного за поездку) должна составлять не менее половины отработанного времени, но не менее трех часов и не должна превышать времени работы с момента явки в основной пункт работы локомотивных бригад до сдачи локомотива в пункте оборота (подмены).

2.6 Экипировка локомотивов.

Экипировка электровозов заключается в снабжении их песком, смазочными и обтирочными материалами, наружной обмывке и обтирке. В экипировку тепловозов, кроме того, входит обеспечение их дизельным топливом и водой для охлаждения дизеля. Эту воду получают из химически обработанного конденсата пара.

Пробег электровоза и тепловоза между экипировками ограничивается запасом песка и топлива. Локомотивы экипируют на специально оборудованных путях или в закрытых экипировочных помещениях. В обоих случаях экипировочные устройства и канавы, оборудованные для осмотра ходовой части локомотива снизу, а для электровозов — и специальные площадки, предназначенные для осмотра токоприемников, располагаются таким образом, чтобы можно было совместить выполнение всех операций во времени (кроме экипировки песком).

Дизельное топливо хранится на складах в металлических сварных резервуарах вместимостью до 5000 м3. Из хранилищ оно подается насосом к раздаточным колонкам, а из них по резиновым шлангам — в топливные баки тепловозов.

Для снабжения локомотивов песком имеются склады сырого песка, пескосушилки, склады сухого песка, раздаточные бункера, компрессоры и вентиляторы для подачи песка от пескосушилок на склады сухого песка и в раздаточные бункера, откуда сухой песок самотеком поступает в песочницы локомотивов.

Смазочные масла хранят в наземных или подземных резервуарах, заполняющихся самотеком через приемные колодцы. Смазочные материалы подают из хранилищ на локомотивы насосами через специальные маслозаправочные колонки.

2.7 Система технического обслуживания и ремонта локомотивов.

Для поддержания локомотивов в исправном состоянии на железных дорогах России организована система проведения технического обслуживания и текущего ремонта после определенного пробега или времени их работы. Для повышения качества, ускорения и удешевления ремонта локомотивов осуществляют концентрацию, кооперирование и специализацию деповского ремонта локомотивов, внедряют агрегатный метод ремонта с широким применением поточных форм организации производства и сетевого планирования.

При выполнении ремонта агрегатным методом основные узлы и агрегаты локомотива заменяют заранее подготовленными в заготовительном цехе депо.

Для электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава установлено несколько видов планово-предупредительного технического обслуживания (ТО-1, -2, -3, -4 и -5), текущего ремонта (ТР-1, -2, -3 и ТРС — текущий ремонт среднего объема) и капитального ремонта (КР-1, -2 и КРП — капитальный ремонт с продлением срока службы).

Цель проведения ТО-1, -2 и -3 — обеспечение работоспособности локомотивов в процессе эксплуатации. При этих видах технического обслуживания смазывают поверхности трения и осуществляют проверку ходовой части, тормозного оборудования, устройств автоматической локомотивной сигнализации, скоростемеров и других приборов. Техническое обслуживание ТО-4 предназначено для обточки бандажей отдельных колесных пар с целью поддержания оптимальной величины проката и толщины гребня без выкатки из-под локомотивов или мотор-вагонного подвижного состава, а ТО-5 выполняют при подготовке локомотивов в запас (с консервацией для длительного хранения) и после изъятия их из запаса.

Техническое обслуживание ТО-1 осуществляет локомотивная бригада при приемке, сдаче и в процессе эксплуатации локомотива.

Техническое обслуживание ТО-2 проводится бригадой слесарей в специально оборудованных пунктах и, как правило, совмещается с экипировкой локомотива; ТО-3, -4, -5 и текущий ремонт выполняются в основных локомотивных депо комплексными бригадами с участием локомотивных бригад.

Периодичность технического обслуживания ТО-2 (от 48 ч до нескольких суток) устанавливает начальник дороги независимо от пробега. Продолжительность технического обслуживания ТО-2, ч, для пассажирских локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава равна 2,0; для грузовых тепловозов ТЭЗ, 2ТЭ10, 2ТЭ116 и 2ТЭ121 — 1,2; для трехсекционных локомотивов — 1,5; для остальных серий грузовых и маневровых локомотивов — 1,0.

Продолжительность технического обслуживания ТО-4 устанавливает начальник дороги с учетом конкретных условий из расчета 1,0… 1,2 ч на обточку колесной пары.

В ходе текущего ремонта проводят ревизию, замену или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировку и испытания, гарантирующие работоспособность локомотива в межремонтный период. В отличие от технического обслуживания, при котором узлы обычно не разбирают, в ходе текущего ремонта осмотр узлов сопровождается их разборкой.

Капитальный ремонт КР-1 выполняют для восстановления эксплуатационных характеристик, замены или ремонта изношенных или поврежденных агрегатов, узлов и деталей. При капитальном ремонте КР-2 проводят полное оздоровление локомотива с заменой или восстановлением агрегатов, узлов и деталей и необходимую модернизацию. Капитальный ремонт локомотивов выполняют на локомотиворемонтных заводах.

Для содержания в исправном состоянии, обслуживания и ремонта приписанных локомотивов основные депо располагают ремонтными цехами, мастерскими, различного рода складами, административно-хозяйственными помещениями, необходимым путевым развитием и поворотными устройствами.

studfiles.net

АО «ВРМ» – КР-2

Капитальный ремонт пассажирских вагонов в объеме КР-2

Капитальный ремонт КР-2 пассажирских вагонов выполняют в сроки в соответствии с таблицей 2 приказа Министерства транспорта РФ от 13 января 2011г. № 15 , «О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апреля 1997 года № 9Ц» в соответствии с руководством по капитальному ремонту пассажирских вагонов КР-2 № 049 ПКБ ЦЛ- 07 РК.

Капитальный ремонт КР-2 выполняется для восстановления исправности и ресурса пассажирских вагонов путем замены или ремонта изношенных и поврежденных узлов и деталей с частичным вскрытием кузова до металла, заменой теплоизоляции на вскрытых местах и заменой электропроводки.

Материалы и оборудование, применяемые при ремонте пассажирских вагонов, соответствуют требованиям пожарной и санитарной безопасности, имеют сертификат пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

Ремонт пассажирских вагонов, согласно перечню, проводится на филиалах АО «ВРМ» – Воронежском, Новороссийском, Тамбовском вагоноремонтных заводах, имеющих сертификат соответствия системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2011:

-мягкие, СВ, габарита РИЦ;

-купейные, некупейные, межобластные;

-багажные, багажно-почтовые;

-вагоны габарита РИЦ, 1-ВМ, эксплуатируемые в международном сообщении и тележек колеи 1435;

-вагоны-рестораны всех модификаций;

-вагоны всех типов с назначенным сроком службы 40 лет;

-вагоны, эксплуатирующиеся со скоростью движения 141-200км/час;

-цельнометаллические пассажирские вагоны специального назначения;

-вагоны-электростанции;

-тормозоизмерительные, врачебно-санитарные, вагоны-клубы, динамометрические вагоны;

-вагоны-дефектоскопы, путеизмерительные вагоны;

-вагоны для перевозки спецконтингента;

-багажные

-почтовые;

-банковские вагоны;

-вагоны министерств и ведомств;

-вагоны узкой колеи.

Возврат к списку

vagonremmash.ru