63 р – Новости – главные новости сегодня

alexxlab | 25.01.2020 | 0 | Вопросы и ответы

Bell Р-63 Kingcobra. Р-39 «Аэрокобра» часть 2

Уже в середине 1940 года многие считали, что самолет Р-39 не оправдывает возлагаемых на него надежд. Фирма Bell, осознавая это, приступила к созданию самолета, который, имея достоинства Р-39, не имел бы его недостатков. Первоначально было решено оснастить самолет двигателем Continental V-1430. Однако создание двигателя шло с большими задержками, поэтому инженеры из Баффало предусмотрели возможность установить на самолет одну из модификаций уже известного двигателя Allison V-1710. Сохранив общую схему планера, на новом самолете решили применить новый ламинарный профиль несущих плоскостей. ХР-63 стал вторым американским истребителем, оснащенным крыльями с таким профилем. Конструктор понимал, что новый самолет будет больше и, соответственно, тяжелее. В то же время запас роста мощности мотора был ограничен. Поэтому два самых простых пути улучшить характеристики машины, уменьшая массу и увеличивая мощность двигателя, для Вудса были закрыты. Поэтому было решено пойти по третьему пути: уменьшить аэродинамическое сопротивление самолета. Новый профиль крыла был разработан в США д-ром Истманом Джейкобсом. Джейкобс утверждал, что его профиль имеет незначительное аэродинамическое сопротивление за счет незначительного срыва воздушных потоков. Этого удалось добиться, сместив назад вершину профиля. Ламинарные профили требовали очень точного исполнения, поскольку при малейших отклонениях от образца они теряли свои свойства. Это составляло проблему, с которой приходилось считаться.

Результаты работы были представлены военным в феврале 1941 года. На встрече одновременно представили проекты ХР-39Е и ХР-63 (Модель № 24). Расчетные параметры были настолько многообещающими, что Белл получил заказ на разработку подробной документации, которую и представил 1 апреля 1941 года. 27 июня 1941 года военные подписали контракт, который предусматривал строительство трех прототипов ХР-63. Два из них предназначались для летных испытаний, а третья машина предназначалась для проведения статических испытаний. Руководителем работ назначили Дэниел Дж Фэбриси-младший. Приступая к работам, было решено провести испытания в аэродинамической трубе в Лэнгли. Испытаниям подверглись как модель всего самолета, так и фрагменты крыльев. В ходе испытаний выявилась необходимость изменить форму хвостового оперения и удлинить фюзеляж, чтобы избежать сваливания самолета в штопор — это было больное место Р-39. Исследования фрагментов крыльев должны были подтвердить правильность выбора профиля, а также убедиться в возможности серийного выпуска таких крыльев. Испытания проводились под руководством самого доктора Джейкобса. В результате было установлено, что фрагменты крыльев с профилем NACA 66,2Х-116 у основания крыла и 66,2Х-216 у конца были изготовлены правильно (рабочие, делавшие крылья, не знали о необходимости точно придерживаться чертежа. Это позволяло надеяться на возможность серийного выпуска самолета. В конструкции нового самолета постарались устранить все недочеты, характерные для Р-39. В результате заметно подросла масса машины. В декабре 1941 года масса самолета составляла уже 4173 кг (9200 фунтов). Это вызвало негативную реакцию со стороны военных. В Баффало появился представитель Департамента материально-технического обеспечения, который потребовал снизить массу самолета до 3400 кг (7500 фунтов). Вылизав машину, Белл сумел снизить массу до 3413 кг. Результат был куплен, прежде всего за счет ослабления вооруженности самолета. Из запланированных шести 12,7-мм пулеметов и 37-мм пушки на самолет поставили только пушку и два пулемета, разместив их в носовой части фюзеляжа. Тут уместно будет заметить, что «Кингкобра» стала последним американским винтовым истребителем, разработанным в годы Второй Мировой войны, а также последним американским самолетом с синхронизированным с винтом вооружением.

Отталкиваясь от опыта эксплуатации Р-39, конструкторы сделали все, чтобы обслуживание самолета требовало как можно меньше времени. И в этом им удалось достичь заметных успехов. Например, погрузка боекомплекта на ХР-63 занимала всего 18 минут, в то время как на «Аэрокобре» подобная операция отнимала больше часа. Также тщательно проработали систему охлаждения двигателя. Благодаря этому удалось избежать множества хлопот, которые преследовали Р-39 на начальном этапе. В феврале 1942 года окончательно отказались от двигателя Continental, выбрав штатным мотором Allison V-1710-47 с двухступенчатым механическим наддувом. Стартовая мощность двигателя равнялась 1325 л.с. Наддув имел дополнительную ступень, которая предназначалась для работы на уровне моря. Наддув имел гидравлическое управление, в результате пилоту не требовалось менять обороты двигателя, чтобы удержать его в подходящем режиме. В добавок, работа двигателя в благоприятном режиме устраняла вибрацию, что значительно увеличивало надежность и повышало ресурс.

Bell Р-63 А «Kingcobra». Эффектный снимок сделан во время ночных стрельб.

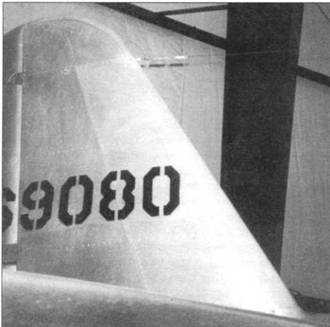

Один из трех ХР-39Е, на которых отрабатывались различные конфигурации хвостового оперения. Хвост этого прототипа послужил образцом для ХР-63.

Первый полет самолета с серийным номером 41-15911 состоялся 7 декабря 1942 года, спустя ровно год после атаки на Перл-Харбор. Новая машина, несмотря на внешнее подобие Р-39 имела с ней мало общего. Основные различия: крылья другого профиля, более длинный фюзеляж, другая форма хвостового оперения, кабина пилота, смещенная вперед, плоское лобовое бронестекло фонаря. Пилотом, первым поднявшим «Аэрокобру» в воздух, стал Роберт Стенли. Посадив самолет, он очень хорошо отозвался о машине. Не колеблясь, он сравнил самолет со «Спитфайром». Однако дальнейшие испытания пошли не так гладко. Больше всего проблем возникло при определении максимальной скорости. Очень долго самолет никак не мог показать расчетную скорость 655 км/ч на высоте 6800 метров, недотягивая 32 км/ ч. За помощью обратились к д-ру Джейкобсу. Джейкобс предложил уплотнить все щели на планере, что позволило поднять скорость на 11 км/ч.

Затем, после нескольких полетов, тесемки, показывающие распределение воздушных потоков, выявили сильные завихрения на задней кромке крыла. Тогда Джейкобс предложил новую форму для сопряжения крыла с фюзеляжем. Это подняло скорость самолета на 22,5 км/ч, что позволило достичь расчетную скорость. В ходе полетов в Баффало самолет достиг высоты 11300 м (37000 футов), время набора 6800 метров составило семь минут. Заводские испытания продолжались до 22 января. Затем самолет передали на испытательную базу материально-технической службы в Мероке, штат Калифорния. 28 января случилось происшествие — отказало шасси. За штурвалом сидел Джек Вулемс. Шасси не убралось до конца. Несмотря на все маневры, стойки продолжали торчать под углом 30 градусов. Кроме того, полет проводился вечером, начинало смеркаться. Израсходовав большую часть топлива, Вулемс решил садиться. Однако в темноте летчик промахнулся мимо ВПП и машина получила повреждения. К счастью, пилот уцелел. Причиной отказа стал небольшой шкворень, который, сломавшись, заблокировал шасси. Самолет ремонту не подлежал. Программу испытаний приостановили. До своей гибели самолет налетал 25 часов. Второй прототип был готов уже в январе, но поднялся в воздух лишь 5 февраля. И на этот раз испытания закончились неудачей. 4 марта 1943 года у самолета, управляемого представителем материально-технической службы, капитаном Ландквистом, разрушился впускной клапан. Двигатель завибрировал, а через несколько минут вспыхнул пожар. Ландквист покинул самолет с парашютом. Самолет 41-15912, совершивший 77 полетов, рухнул на землю. Сборка третьего протеина началась в июне 1942 года. По результатам испытаний самолет переделали. При этом обозначение машины сменили на ХР-63А.

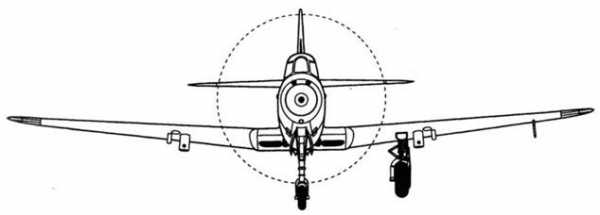

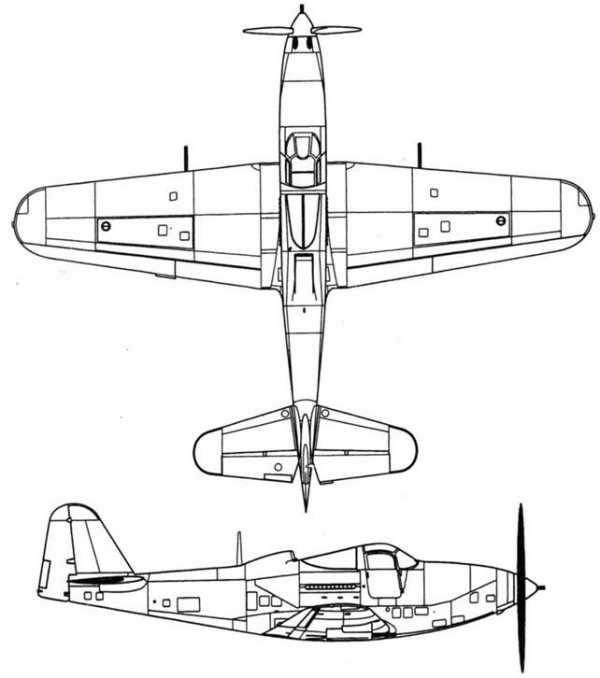

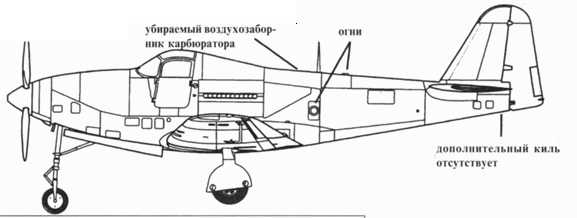

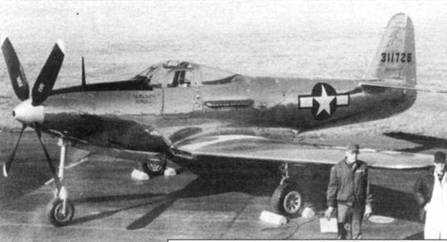

Три снимки первого прототипа ХР-63 (41-19511), облетанного Бобом Стенли 7 декабря 1942 года. Обратите вни- мание на нестандартный серийный номер, без первой цифры «2».

ХР-63 А

Третий из прототипов «Кингкобры» поднялся в воздух 26 апреля 1943 года. В конструкции самолета учитывался печальный опыт двух предыдущих прототипов. Машину оснастили новым двигателем — Allison V-1710-93(Е11). Этот двигатель развивал мощность 1325 л.с. при 3000 об./мин. и имел автоматический регулятор давления топливовоздушной смеси. Имелось и несколько внешних отличий. Прежде всего, самолет получил под крыльями две гондолы с 12,7-мм пулеметами (по одному на крыло, боекомплект 300 выстрелов на ствол). Общее вооружение самолета состояло из 37-мм пушки М-4 (30 выстрелов) и четырех 12,7-мм пулеметов (общий боекомплект 1000 выстрелов). Коллектор выхлопных газов на каждом борту имел по 12 патрубков вместо шести. Заднюю часть фонаря выполнили из металлического листа, под которым разместили измерительную аппаратуру. От «Аэрокобры» новый самолет унаследовал малую емкость бензобаков. Емкость баков составляла 514 л, то есть на 53 л меньше, чем у P-39D. Поэтому дальность полета у новой машины оказалась ограниченной. Чтобы частично исправить ситуацию под каждым крылом поставили по узлу крепления, позволявших нести два подвесных бака емкостью 284 л. Предусматривалась возможность брать вместо баков две 227-кг бомбы (500 фунтов). Несмотря на значительные переделки, масса самолета возросла всего на 60 кг (131 фунт). Поскольку новый двигатель Allison был оснащен системой впрыска воды в цилиндры, это позволяло кратковременно форсировать двигатель до 1825 л.с. Все ожидали заметного роста летных характеристик машины. И действительно, «Кингкобра» стала тем, чем «Аэрокобра» так никогда и не смогла стать. Несмотря на то, что в ходе испытаний пришлось сменить четыре двигателя, на высоте 7345 метров (24100 футов) самолет развил скорость 678 км/ч. Высоту 6100 метров самолет набирал за 5 минут 47 секунд. Потолок достиг 14100 метров. Четырежды двигатель пришлось менять в ходе отладки системы впрыска воды — доводка двигателя шла параллельно с доводкой самолета. Фирма Allison закончила испытания лишь 27 ноября 1943 года. К этому времени серийные Р-63А уже два месяца сходили с конвейера.

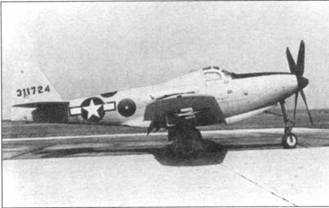

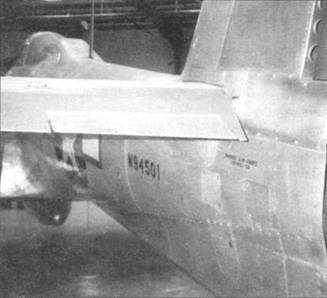

Второй прототип ХР-63 (41-19512). Видны внутренние щитки главного шасси, убранные на серийных машинах.

Поделитесь на страничкеmilitary.wikireading.ru

|

Когда принималось решение о запуске Р-63 “Кингкобры” в серию, уже было совершенно ясно, что основным потребителем” этих машин станет советская авиация. В декабре 1943 года “Белл” направила в Москву подробную информацию о Р-63. В феврале 1944 года в США командировали представителей НИИ ВВС инженеров А.Г. Кочеткова и Ф.П. Супруна. Перед ними поставили задачу испытать Р-63А раньше, чем массовый поток этих самолетов хлынет в Советский Союз. Разбив одну “Кингкобру”, Кочеткову удалось доказать американцам необходимость улучшения противоштопорных свойств истребителя — наследственной беды потомка “Аэрокобры”. Впоследствии фирма внесла изменения в конструкцию, частично устранившие этот недостаток. Тем временем “Кингкобр” становилось все больше и больше. Отправка Р-63 в СССР планировалась III протоколом о поставках на первую половину 1944 года. И действительно, в начале лета американские перегонщики доставили в Фэрбенкс первые “Кингкобры” и начали учить на них наших летчиков. На Аляске готовили только командиров эскадрилий перегоночной дивизии, остальные пилоты осваивали новые истребители прямо в полках. В Якутске за 11 дней переучили 50 человек, ранее летавших на бомбардировщиках А-20. Вскоре истребители этого типа полетели по трассе АЛСИБа на Красноярск. Первую машину сдали в июне 1944 года. Не все шло гладко. Одна из первых партий целиком была забракована советской военной приемкой в Фэрбенксе из-за дефектов маслорадиаторов и возвращена на доработку. В октябре 1944 года все следовавшие по американской части трассы “Кингкобры” задержали для спешного усиления хвоста. Для ускорения работ мобилизовали механиков гражданской авиации во всех соседних аэропортах, причем не только американских, но и канадских. Всего таким образом доработали 233 истребителя. Те же машины, что успели “перебраться” через границу, впоследствии переделывали уже на рембазах наших ВВС по рекомендациям, разработанным в ЦАГИ. С сентября прямо на заводе Р-63А стали красить по стандарту советских ВВС, нанося опознавательные знаки нового образца – красные звезды с белой окантовкой. К концу 1944 года “Кингкобр” шло по трассе уже больше, чем Р-39. Практически все “Кингкобры” перегонялись через Аляску. Перегонка “Кингкобр” осуществлялась до конца 1945 года. Внедрение нового истребителя в боевой строй несколько затянулось. Советская авиация уже не страдала от острой нехватки самолетов. Памятуя о дефектах “Аэрокобры”, ее наследницу хотели сначала тщательно изучить. В НИИ ВВС и ЛИИ НКАП с конца 1944 по март 1945 года последовательно облетывались машины серий А-1, А-5, А-7 и А-10. В целом Р-63 оценили положительно. Высокая скорость, неплохая маневренность, мощное вооружение рекомендовали ее с самой лучшей стороны. Более надежной стала система управления, частично переведенная с тросов на жесткие тяги. Удобное трехколесное шасси с эффективными тормозами обеспечивало руление, взлет и посадку с хорошим обзором и давало отличную управляемость на земле. Р-63А уступал по скорости немецкому Bf 109G-4 всего на 9 км/час (на 1,5%) на высоте 5000 м, более существенно он проигрывал в скороподъемности (на 2 м/сек — 14%) на этой же высоте. Зато по показателям горизонтального маневра американский истребитель опережал и “мессершмитт”, и Фокке-Вульф FW 190А-4. Последний проигрывал “Кингкобре” и по скорости. Вместе с тем Р-63 имел и существенные недостатки. По сравнению с Р-39 последних выпусков у новой машины уменьшились полезная нагрузка и запас горючего, ухудшилась бронезашита. На самолетах серий А-1, А-5 и А-6 выявилась деформация обшивки крыла; начиная с А-7 фирма утолщила обшивку и подкрепила набор. Проблемой явилась также недостаточная устойчивость самолета на выходе из пикирования и на вводе в вертикальные фигуры высшего пилотажа. Ее частично парировали на серии А-7 введением контрбалансира в системе управления рулем высоты и увеличением площади киля. Этот недостаток почти полностью ликвидировали на модификации Р-63С, получившей более мощный мотор V-1710-117 и подфюзеляжный гребень. Эти подфюзеляжные кили “задним числом” начали монтировать и на ранее выпущенных Р-63А, для чего опять “притормозили”, движение по АЛСИБу. Несмотря на все усилия американских конструкторов страдала “Кингкобра” и штопором. Это было связано с теми же причинами, что и у Р-39: по израсходовании боекомплекта пушки и фюзеляжных пулеметов балансировка самолета нарушалась и требовалось немедленно скомпенсировать это регулировкой триммеров, в противном случае Р-63 переходил в штопор. Вот что было написано в отчете по результатам испытаний “Кингкобры” в НИИ ВВС: “При незначительных ошибках, допущенных в процессе выполнения пилотажа, особенно вертикальных фигур, возможен срыв самолета в штопор”. Штопор, правда, был менее коварным, чем у Р-39: плавным, без рывков и биения ручки. По всем этим причинам на пилотирование “Кингкобры” у нас наложили много ограничений: опасаясь перегрузок, запретили резкий вывод из пикирования и вход в вертикальные фигуры; пилотировать вообще разрешалось только плавными движениями рулей. Выполнение фигур без боекомплекта или балласта категорически запрещалось. С весны 1945 года Р-63 начали поступать в строевые части ПВО. Это не удивительно: на высотах более 7500 м “Королевская кобра” обгоняла и “Спитфайр” IX, и наш Ла-7. У нее был хороший потолок. Стандартным оборудованием всех Р-63 являлся радиополукомпас MN-26Y, что существенно облегчало навигацию ночью и в облаках. В начале 1945 года поступил даже один экземпляр Р-63А-10, оснащенный РЛС. Правда, радар был не поисковый, а предназначенный для предупреждения об атаке сзади. На 1 мая в полках ПВО уже числился 51 Р-63. В первую очередь “Кингкобрами” пополняли части, ранее вооруженные Р-39. Первым Р-63 получил 28-й полк под Москвой. К августу по десятку машин прибыли в 17-й и 821-й полки ПВО. Осенью 1944 года несколько машин попали в 39-й авиаполк на аэродроме Малино (тоже в Подмосковье). В ВВС внедрение новых истребителей началось летом. Приоритет отдали дальневосточным воздушным армиям, готовившимся к боевым действиям против Японии. Привычное направление движения по маршруту АЛСИБа изменилось. Из Маркова самолеты пошли на Петропавловск-Камчатский, а из Красноярска трасса перегонки продлилась до Уккурея в Забайкалье (через Читу) для перевооружения 12-й воздушной армии. Часть машин летела сюда прямо из Якутска. Первой, по-видимому, Р-63А оснастили 190-ю дивизию генерал-майора В.В. Фокина, которая перебазировалась в Забайкалье в июне 1945 года. С 24 июня она начала получать “Кингкобры” и ко 2 августа закончила переучивание. Во время боевых операций в Маньчжурии она летала с двух аэродромов – “Урал” и “Ленинград” под г. Чойбалсаном в Монголии. После войны эта дивизия некоторое время стояла под Улан-Удэ. Там же, в 12-й воздушной армии на Забайкальском фронте воевала 245-я дивизия, в составе которой имелись два полка (940-й и 781-й), летавших на Р-63. В июле-августе первые “Кингкобры” поступили в 128-ю смешанную дивизию, базировавшуюся на Камчатке. Прибыли Р-63 и в 9-ю и 10-ю воздушные армии. Для них перегонщики проложили маршрут до Хабаровска. Здесь к началу боевых действий скопилось 97 Р-63, которые не успели раздать по полкам. Во время недолгой кампании на Дальнем Востоке “Кингкобры” использовались для сопровождения бомбардировщиков и разведчиков, прикрытия с воздуха войск и кораблей, штурмовки и бомбардировки японских позиций. На второй день наступления 40 Ил-4 под прикрытием 50 Р-63 бомбили укрепрайон Сучжоу, откуда японцы обстреливали советский город Иман. Части 190-й и 245-й дивизий поддерживали наступающие советские и монгольские войска, действуя в основном как истребители-бомбардировщики и штурмовики, а также прикрывая транспортные самолеты, доставлявшие горючее передовым танковым и механизированным подразделениям. Бомбы брали советские, ФАБ-100, для чего несколько переделывали бомбодержатели. Подкрыльные крупнокалиберные пулеметы обычно не ставили. 888-й и 410-й полки с Камчатки наносили удары по японским базам на Курильских островах, а затем обеспечивали высадку на них десантов. Японская авиация не оказывала серьезного противодействия наступающим советским армиям, поэтому проверить качества “Кингкобры” в воздушных боях не удалось. Единственный успешный бой на Р-63 провел младший лейтенант И.Ф. Мирошниченко из 17-го авиаполка. 15 августа он вместе со своим ведущим. Героем Советского Союза В.Ф. Сиротиным, атаковал два японских истребителя, напавших на заходящие на посадку транспортные самолеты под Ванемяо. Один японец был сбит, другой скрылся, уйдя на бреющем полете среди холмов. Тип японских машин в различных документах указывается по-разному: и как “И-97” (т.е. Накадзима Ки 27), и как “Оскар” (по американскому коду так обозначался Ки 43). Но и тот, и другой являлись давно устаревшими самолетами, так что исход боя фактически был предрешен с самого начала. В это же время первые Р-63 поступили в 7-ю истребительную дивизию ВВС Тихоокеанского флота. К 9 августа, когда началась’война с Японией, дивизия имела 10 “Кингкобр”. Еще около двух десятков прибыло уже в ходе боевых действий, до 31 августа. Никакого участия в операциях против японцев они не принимали. Сдача истребителей советской миссии в Фэрбенксе прекратилась сразу же после капитуляции Японии. Успели получить 2400 “Кингкобр” из 2450 заказанных советской стороной. Из них 2397 прибыли через Аляску и только три привезли морем через Мурманск. Надо указать, что в советских документах встречается иногда цифра в 2640 машин, перегнанных в Красноярск. Но, видимо, она ошибочна. Движение по трассе АЛСИБа продолжалось и некоторое время после капитуляции Японии. В Елизово на Камчатке последнюю “Кингкобру” доставили 29 сентября 1945 года. После капитуляции Японии на сборных пунктах в Красноярске и Уккурее находились еще сотни Р-63. Их раздача в строевые части продолжалась до осени 1946 года. В США “Кингкобры” не вернулись. Этот самый современный истребитель ленд-лиза занял после войны прочное место в советской авиации—это была самая массовая импортная машина. “Кингкобры” получили и части, базировавшиеся за рубежом—в Германии, Австрии, Китае. Так, их имели части 1 -й гвардейской истребительной дивизии в Нойхаузене, и 83-го корпуса в Порт-Артуре. Переучивание личного состава и комплектацию, в основном, обеспечивали 4-я и 6-я запасные бригады. На Р-63 летали и морские летчики. Сколько самолетов этого типа попало в морскую авиацию, до сих пор неизвестно, но уже после войны ими пополняли полки ВВС Черноморского и Северного флотов, ранее вооруженные Р-39. На Черном море их частично получили 6-й и 11-й гвардейские полки. На Балтике на этих машинах летали 314-й (ранее 21-й) и 246-й гвардейские полки. Наши летчики уважали “Кингкобры” за удобство в эксплуатации, просторную комфортабельную отапливаемую кабину с прекрасным обзором, хорошие приборы и стрелковый прицел. Однако во многих авиачастях уже после 1948 года начала сказываться изношенность двигателей. Использование форсированных режимов запретили, законтрив ограничители сектора газа. В Сибири и на Дальнем Востоке отмечались случаи отказа моторов на взлете из-за замерзания бензосистемы. Вот что писал о Р-63 маршал авиации Пстыго, в 1952 году — заместитель командира корпуса на Камчатке: “Был-самолетом хорошим, но в связи с изношенностью и устарением мотора наддув был уменьшен до предела, и он был уже не способен выполнять вертикальные фигуры”. “Кингкобры” оставались в строю вплоть до поступления реактивных истребителей. Их замена началась с 1950 года. Напоследок они сыграли важную роль в массовом переучивании летчиков на реактивную технику — истребители МиГ-9, а затем МиГ-15. Дело в том, что оба они имели шасси с носовым колесом, как у Р-63, а все советские поршневые истребители — шасси старой схемы с хвостовой опорой. На “Кингкобре” и наладили обучение взлету и посадке на новый манер. Кое-где задачу еще усложняли: отрабатывали заход на посадку без выпуска щитков на скорости 400-500 км/ч, имитируя МиГ-15. Уже после снятия Р-63 с вооружения боевых частей они еще надолго задержались в летных училищах как переходные машины; кое-где их видели даже в конце 50-х годов. В СССР изготовлялись двухместные учебно-тренировочные варианты “Кингкобры”, по схеме аналогичные двухместным “Аэрокобрам”. Первые их варианты делались кустарно в разных местах, а в 1948 году ЦНЭБ ВВС предложила типовой проект такой переделки. Хотели доработать большое количество машин для обучения пилотов технике взлета и посадки с трехколесным шасси, становившимся отличительной чертой новых реактивных истребителей. Вместо отсека вооружения разместили вторую кабину. Один пулемет сохранили для выполнения упражнений по воздушной стрельбе. Один двухместный Р-63, переделанный 321-й рембазой, с декабря 1948 по апрель 1949 года проходил госиспытания в НИИ ВВС. Летал В.Е. Голофастов. Изменения в центровке двухместного самолета улучшили его противоштопорные качества. В программу входили и парашютные прыжки из передней кабины, которые должны были доказать возможность ее безопасного покидания. Прыжки выполнял известный парашютист В.Т. Романюк. После этого началась массовая переделка истребителей в учебный вариант на рембазах воздушных армий и флотов. Для 3-й воздушной армии такие переделки осуществляла рембаза в Шауляе. Там выпустили 25 учебных Р-63У; все их испытывал летчик С.Я. Татушин. Подобную модификацию осуществляли и мастерские в Тбилиси, там они назывались Р-63В. Сейчас в нашей стране имеется одна подобная машина — странный гибрид Р-63 и Р-39 в музее ВВС в Монино, собранный из обломков нескольких самолетов, разбившихся на сибирской трассе. Источники

|

www.airpages.ru

Белл P-63 «Кингкобра» | Красные соколы нашей Родины

Самолет Bell P-63 «Kingcobra» стал единственным из всех одномоторных армейских истребителей США, начатых разработкой после Перл-Харбора, который был внедрен в серийное производство до окончания Второй мировой войны. «Кингкобра» представляла собой попытку существенно улучшить летно-тактические характеристики истребителя Р-39 «Эйракобра», и, хотя внешне напоминала предшественника, по сути, была новым самолетом. Главными новшествами стали установка более мощного двигателя и применение ламинарного профиля крыла. Переходным этапом к новой машине стал ХР-39Е — модифицированная «Эйракобра», три экземпляра которой испытывались в 1941 г. Но ещё до первого полета ХР-39Е, в июне 1941 г. было заказано два прототипа нового истребителя ХР-63, сохранившего двигатель «Аллисон» V-1710-47, но увеличенных по размерам. Мотор получил вторую ступень наддува, что позволило поднять потолок на добрых 3000 м. В сентябре 1942 г. — ещё до первого полета ХР-63 -ВВС Армии США заказали серийную партию под обозначением Р-63А. Вооружение должно было соответствовать установленному на P-39Q: 37-мм пушка, стреляющая через вал винта, и 4 12,7-мм пулемета (2 синхронных и 2 в подкрыльевых гондолах).

Первый прототип ХР-63 вышел на испытания 7 декабря 1942 г., второй — 5 февраля 1943 г., но вскоре обе машины были потеряны в авариях. Тем не менее, работы продолжались — в апреле 1943 г. впервые поднялся в воздух эталон для серии. На нем установили двигатель V-1710-93 (1500 л.с). Серийный выпуск на заводе «Белл» в Баффало начался в октябре 1943 г.

Технические характеристики Bell P-63 «Kingcobra»

Двигатель: Аллисон V-1710-93

мощность, л.с.: 1500

Размах крыла, м. 11,68

Длина самолета, м.: 9,05

Высота самолета, м. 3,82

Площадь крыла, кв. м.: 30,42

Масса, кг:

пустого самолета: 2894

взлетная: 3995

максимальная взлетная: 4767

Максимальная скорость, км/ч: у земли

на высоте 1525 м.: 578

на высоте 7625 м.: 660

Время набора высоты 7620 м, мин.: 7,3

Практический потолок, м.: 13100

Дальность полета, км (с ПТБ): 870 (1620)

Основные модификации Белл P-63:

- Р-63А — двигатель V-1710-93. Вооружение — 37-мм пушка «Олдсмобил» М4 (боекомплект 30 снарядов) и 4 12,7-мм пулемета (200 патронов на ствол для синхронных пулеметов и 900 — для подкрыльных). Самолет мог нести под фюзеляжем 285-л или 663-л ПТБ, или же 227-кг бомбу. С серии Р-63А-6 устанавливались два подкрыльевых держателя для 227-кг бомб, на Р-63А-8 усилили защиту летчика (масса брони возросла с 40 до 86 кг). Начиная с серии Р-63А-9 устанавливали новую 37-мм пушку М10 с боекомплектом 58 снарядов, а Р-63А-10 получили под-крыльевые пусковые установки для НАР. До декабря 1944 г. построили 1725 Р-63А. 24 машины переоборудовали в двухместные учебные ТР-63А, а 100 — в самолеты-мишени RP-63A. С них сняли все вооружение и применили утолщенную обшивку, а огонь по ним вели специальными пулями из хрупкого сплава свинца с графитом. Датчики под обшивкой фиксировали попадания, а сигнализировало о них лампа, установленная на втулке винта.

- Р-63С — двигатель V-1710-117 с системой впрыска водно-спиртовой смеси, развивавший на чрезвычайном режиме мощность 1800 л.с. С серии Р-63С-5 самолеты получили подфюзеляжный гребень. С декабря 1944 г. изготовили 1227 самолетов. 200 из них переоборудовали в самолеты-мишени RP-63C.

Вариант Р-63В под двигатель «Паккард» V-1650-5 остался в проекте. P-63D с мотором V-1710-109 и увеличенным размахом крыла построили в единственном экземпляре, а Р-63Е с двигателем V-1710-119 и увеличенным крылом выпустили 13 экземпляров. Также построили два самолета P-63F с двигателем V-1710-135, увеличенным килем и удлиненным подфюзеляжным гребнем, а в 1946 г. выпустили 30 самолетов-мишеней RP-63G с двигателями V-1710-135.

В общей сложности выпустили 3303 штуки Р-63, подавляющее большинство из которых было поставлено по ленд-лизу СССР и Франции.

Боевое использование Bell P-63 «Kingcobra»

В ВВС Армии США «Кингкобру», несмотря на её улучшенные высотные характеристики, рассматривали как низковысотный истребитель-штурмовик, но эта ниша была уже прочно занята «Тандерболтом». В итоге, Р-63А вооружили только три эскадрильи — 31-ю, 444-ю и 445-ю, но и в них такие самолеты оставались лишь несколько месяцев, и в боевых действиях не участвовали.

СССР получил 2421 «Кингкобру». Поставки их начались в 1944 г., но в строевых частях они начали появляться лишь в начале 1945 г. В первую очередь Р-63 поставлялись в авиацию ПВО — этому способствовали хорошие высотные качества машины, а также отличное оборудование, позволяющее летать ночью и в облаках. Первыми «Кингкобру» освоили в полках, прикрывавших Москву — 28-м, 17-м, 821 -м, 39-м ИАП.

Летом 1945 г. Р-63 начали получать части ВВС на Дальнем Востоке — 190-я, 245-я ИАД, 128-я смешанная авиадивизия и другие. В ходе войны с Японией Р-63 сопровождали бомбардировщики, а также штурмовали наземные цели.

В послевоенный период Р-63 оставался на вооружении ВВС СССР до 1953 г. Ими были укомплектованы части и соединения истребительной авиации, дислоцированные не только на территории страны, но и за границей — в Германии, Австрии, Китае (Порт-Артур). Получили их и полки морской авиации Черноморского, Балтийского и Северного флотов. Для обучения летчиков наладили переоборудование Р-63 в двухместные учебные — такие переделки осуществлялись мастерскими в Шауляе (Р-63У) и Тбилиси (Р-63В).

Около 300 экземпляров Р-63С (по другим данным, 200 или даже 114 единиц) в 1945 г. получила Франция. Первоначально ими вооружили дислоцированные в Северной Африке группы GC I/5 и Н/5, затем — GC H/6, HI/6, I/9 и H/9. Четыре из них воевали в Индокитае, где Р-63С использовались до 1951 г.

Два самолета Р-63А для испытаний передали Великобритании, а пять Р-63Е получил после войны Гондурас.

В общем, «Кингкобра» отвечала требованиям, по которым она создавалась — другое дело, что сами эти требования уже устарели к моменту появления самолета.

www.airaces.ru

Р-63А. Р-39 Airacobra. Модификации и детали конструкции

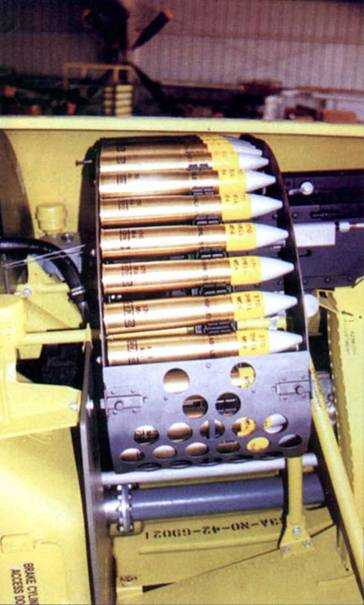

Первым серийным вариантом «Кингкобры» стали самолеты варианта Р-63А. Всего было построено 1725 Р-63А семи производственных серий. Все они оснащались двигателями Аллисон V-1710-95 с двухступенчатым турбокомпрессором. Воздушные винт имел диаметр 11 футов 7 дюймов, на дюйм больше, чем винт прототипа ХР-63. На 50 самолетах Р-63А-1- ВЕ стояли 37-мм пушки М4 с боекомплектом в 30 снарядов. Боекомплект двух синхронных.50-калиберных пулеметов составлял по 270 патронов на ствол. Боекомплект крыльевых крупнокалиберных пулеметов, которые подвешивались под плоскости в контейнерах, также — по 250 патронов.

Самолетов Р-63А-5-ВЕ изготовили всего двадцать экземпляров. От истребителей первой серии они отличались наличием дополнительной бронезащиты и радиостанциями другого типа. Все эти самолеты были поставлены в Советский Союз и крыльевых пулеметных гондол не имели.

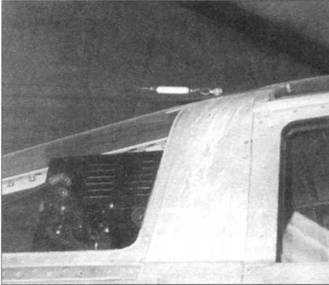

Большинство «Кингкобр» поступили на вооружение ВВС Красной Армии. На снимке — Р-63А-10-ВЕ советских ВВС. В Красной Армии «Кингкобры» широко применялись для нанесения ударов по наземным целям. Самолеты поставлялись в СССР в стандартной американской окраске (грязно-оливковый верх и нейтрально серый низ) с желтыми серийными номерами, написанными на вертикальном оперении. Опознавательные знаки наносились, как правило, еще в США — красные звезды в кругах белого цвета. Тем не менее, встречались экземпляры со стандартными опознавательными знаками ВВС Красной Армии: красные звезды с белой каймой без каких бы то ни было кругов. Подвесные баки чаще всего красили серебрянкой или не красили вообще. Обратите внимание на рамочную антенну радиокомпаса, расположенную на верхней поверхности фюзеляжа за кабиной.

«Кингкобры» из состава USAAF участия в боевых действиях не принимали, они использовались для повышенной подготовки летчиков-истребителей. Как правило, эти самолеты не имели 37-мм пушек, а многие не имели вооружения вообще. Обратите внимание на окрашенные в желтый цвет носы фюзеляжей и крупные бортовые номера учебно-тренировочных Р-63А-7-ВЕ.

Сборка истребителей Р-63А, предназначенных для отправки в Советский Союз, на заводе фирмы Белл. Опознавательные знаки — красные звезды в кругах белого цвета. На снимке неплохо видны кожухи стволов 37-мм пушек, выступающие из коков воздушных винтов.

Хвостовое оперение пока не установлено, поэтому серийные номера самолетов написаны мелом на бортах носовой части фюзеляжа. «Кингкобры» перегонялись в СССР советскими летчиками по трасе «АлСиб» — Аляска — Сибирь. Сталинские соколы получали самолеты на Аляске.

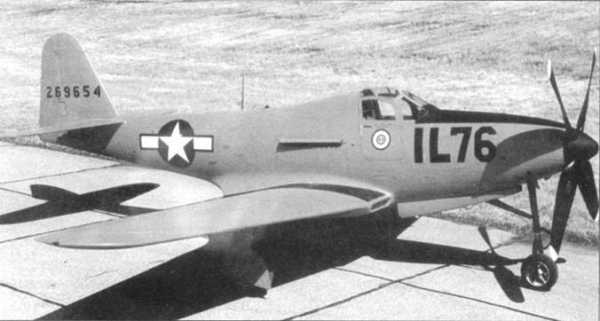

Пять истребителей Р-63А-9-ВЕ прошли переоборудование в самолеты-мишени RP- 63- 12-ВЕ. С них демонтировали вооружение и бронезащиту. Вместо стандартной брони была поставлена более толстая. Самолет RP-63-12-ВЕ серийный номер 42- 69654 изначально был окрашен в желтооранжевый цвет с черной антибликовой полосой перед козырьком кабины пилота. Обратите внимание на «исчезнувший» воздухозаборник за кабиной пилота. В 1948 г. самолет RP-63-12 — BE переименовали в QF-63F-DT.

Тот же самый самолет, но вместо бортового номера в носовой части фюзеляжа с обоих сторон написано «PIN BALL». Обратите внимание на резервный ПВД под правой плоскостью крыла.

Начиная с Р-63А-6-ВЕ, на «Кинкобрах» под крылом стали монтировать держатели для 75-галлонных дополнительных топливных баков или бомб калибром до 500 фунтов. Стандартный подфюзеляжный держатель, при этом, сохранялся. Всего изготовлено 130 самолетов Р- 63А-6-ВЕ, за ними последовало 150 Р- 63А-7-ВЕ. Начиная с 7-й серии «Кингкобры», предназначенные для USAAF, поставлялись неокрашенными, в то время как самолеты для ВВС Красной Армии по-прежнему красили в грязно-оливковый и нейтральный серый цвета. Размах горизонтального оперения был увеличен на 16 дюймов, а хорда руля высоты — на два дюйма.

200 истребителей Р-63-А-8-ВЕ получили устройства впрыска в цилиндры двигателя воды и новые воздушные винты Аэропродактс диаметром 11 футов. Р- 63А-9-ВЕ отличались от Р-63А-8-ВЕ лишь наличием дополнительного бронирования кабины летчика.

Последняя серия — Р-63А-10-ВЕ, их построили 730 штук и почти все отправили в СССР. Вместо 37-мм пушки М4 на этих «Кинкобрах» стояли пушки того же калибра, боекомплект к пушки был увеличен до 38 снарядов. Пушка комплектовалась электрическим прицелом N-9.

Первые пилотируемые самолеты-мишени для USAAF были переделаны из Р- 63А-9-ВЕ. Пять самолетов переоборудовали в мишени RP-63A-11-BE путем установки более толстой обшивки планера и пересмотра схемы бронирования. С самолетов демонтировали вооружение, системы впрыска воды в цилиндры двигателей и оборудования для подвески дополнительных топливных баков. Самолеты-мишени полностью целиком окрашивались в яркий оранжево-желтый цвет для лучшей заметности. За первыми мишенями последовали пять RP-63A-11-BE и 95 RP-63A-12-ВЕ, эти сто самолетов были переоборудованы из Р-63А-10-ВЕ.

Количество построенных, шт. 1725

Вооружение: одна 37-мм пушка, четыре 0.50-калиберных пулемета

Двигатель Аллисон V-1710-93/95

Мощность, л.с. 1325

Максимальная скорость, мили/час 410 миль/ч на высоте 25 000 футов

Скороподъемность25 000 футов за 7,3 мин.

Практический потолок, футы 43 000

Максимальная дальность полета, мили 2200

Боевая дальность полета, мили 450

Размах крыла, футы 38 футов 4 дюйма

Длина 32 фута 8 дюймов

Высота 10 футов 6 дюймов

Масса пустого 6375 фунта

Масса полная 8800 фунтов

Максимальный взлетный вес 10 500 фунта

Максимальная емкость внутренних топливных баков 126 галлонов

Максимальная емкость внешних топливных баков 325 галлонов

Опять на снимке RP-63-12-BE серийный номер 42-69654, теперь самолет не желтый, а цвета неокрашенного дюраля. Название «PIN BALL» являюсь обычным прозвищем всех «Кингкобр».

Еще один самолет-мишень: RP-63-12-BE серийный номер 42-69647 «FRANGIBLE SAL».

В полете «Кингкобра», под крылом подвешены гондолы с крупнокалиберными пулеметами.

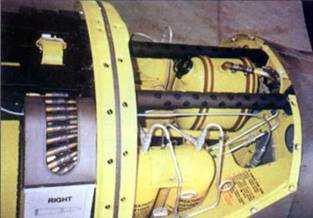

Форма подкрыльевой пулеметной гондолы «Кингкобры» была более обтекаемой по сравнению с формой гондолы «А эрокобры» модели P-39Q.

Подкрыльевой крупнокалиберный пулемет, гондола снята.

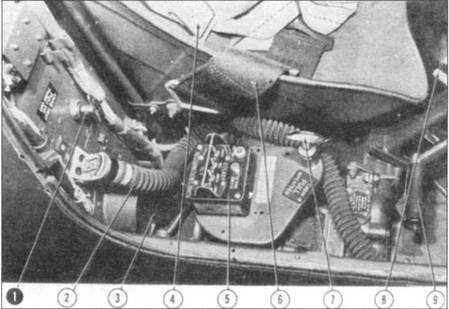

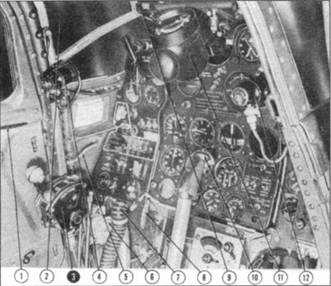

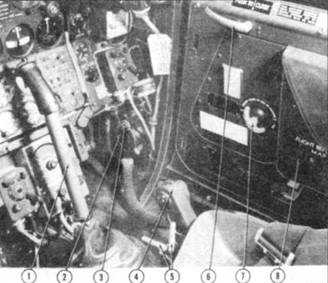

Официальный снимок приборной доски самолета Р-63А.

Р-63А

Р-63А

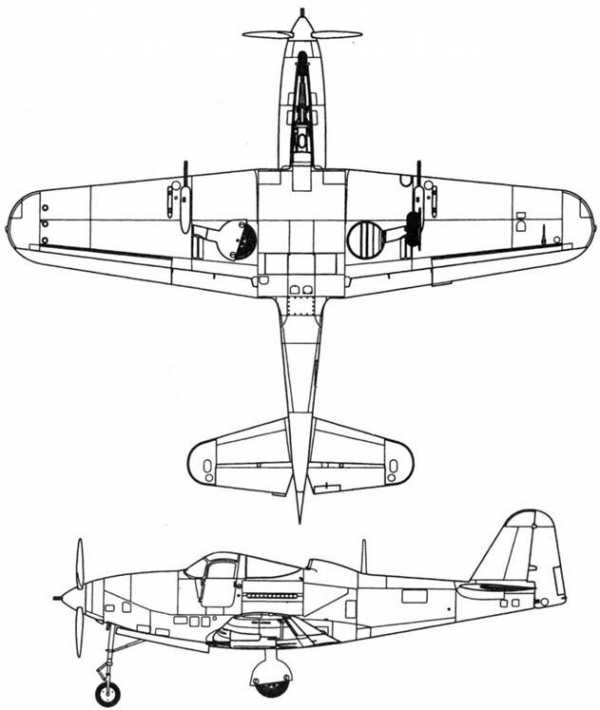

RP-63A

Истребитель P-63C-5-RE подготовлен к перегонке в Советский Союз. На сделанным в профиль снимке хорошо заметен подфюзеляжный киль.

Единственный двухместный самолет Р-63С получил обозначение ТР-63С.

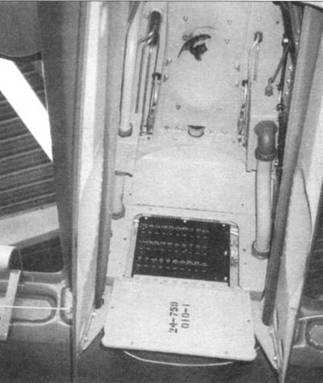

Интерьер кабины справа от сиденья летчика. 1. управление подогревом карбюратора (только на P-63-I-BE) 2. трубка подвода кислорода к кислородной маске летчика. 3. трубопровод подачи горячего воздуха для обогрева кабины. 4. привязные ремни летчика 5. панель управления идентификационных огней 6. ремни безопасности 7. тумблер управления системы обогрева кабины горячим воздухом 8. рукоятка сброса внешней нагрузки 9. рукоятка уборки/выпуска шасси

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru

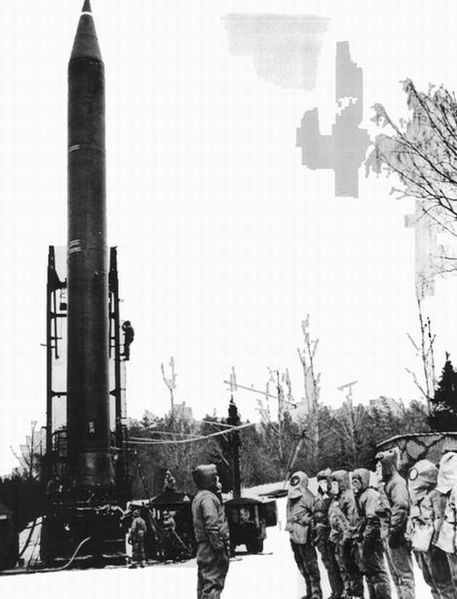

Р-12 (8К63) – жидкостная баллистическая ракета

Ракетный комплекс с ракетой Р-12 стал первым комплексом стратегического назначения, использующим хранимые компоненты топлива, а также полностью автономную систему управления. Постановление Совета Министров “О создании и изготовлении ракеты Р-12 (8К63)” было принято 13 августа 1955 г.с Головным разработчиком было определено ОКБ-586, которое к тому времени возглавил М. К. Янгель, отстаивавший преимущества использования хранимого топлива.

Видео о баллистической ракете Р-12

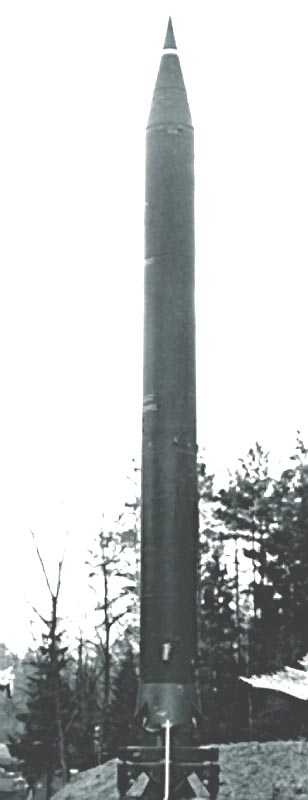

Ракета Р-12 представляет собой одноступенчатую ракету с отделяющейся моноблочной головной частью. Баки ракеты изготовлялись из алюминий-магниевых сплавов, причем расположенный вверху бак окислителя разделялся промежуточным днищем. В полете сначала расходовался окислитель из нижней части бака, что обеспечивало сохранение переднего положения центра масс. Двигательная установка ракеты представляла собой четырехкамерный ЖРД. Управление полетом осуществлялось с помощью четырех графитовых газовых рулей, установленных на срезе камер сгорания. При мощности боезаряда 2.3 Мт и максимальном отклонении 5 км ракета обеспечивала возможность поражения незащищенных площадных целей.

Летно-конструкторские испытания ракеты Р-12 проходили на 4-м Государственном центральном полигоне (Капустин Яр) с 22 июня 1957 г. по декабрь 1958 г. Комплекс с ракетой Р-12 был принят на вооружение 4 марта 1959 г.

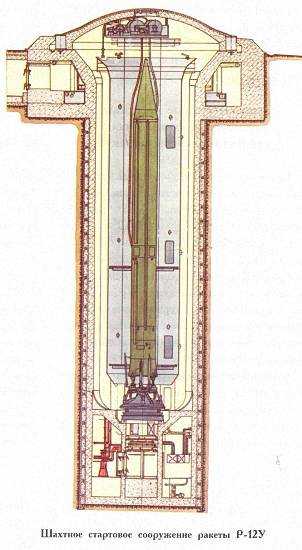

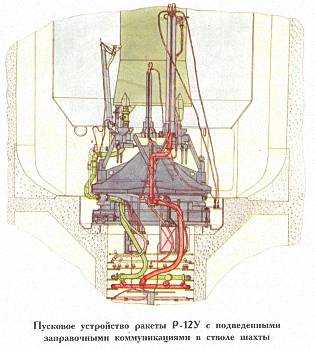

Первоначально ракета создавалась в расчете на использование открытого наземного стартового комплекса. В сентябре 1959 г. была начата серия испытательных пусков ракет Р-12 из экспериментальной шахтной пусковой установки “Маяк”. В мае 1960 г. были начаты работы по созданию унифицированной ракеты Р-12У (8К63У), рассчитанной на использование в варианте как с открытым, так и с шахтным пусковым комплексом. В состав штатного шахтного комплекса, получившего название “Двина”, входило 4 шахтных пусковых установки. Испытания ракет Р-12У и комплекса “Двина” проходили с декабря 1961 по декабрь 1963 г. и завершились принятием этого комплекса с ракетами Р-12У на вооружение 9 января 1964 г.

Первые 5 полков с ракетными комплексами Р-12 наземного базирования заступили на боевое дежурство 15-16 мая 1960 г., первый полк с комплексом шахтного типа— 1 января 1963 г.

Ракеты Р-12 и Р-12У были развернуты в максимальном количестве 608 пусковых установок (1965-1966 гг.) В 1978 г. началась их замена на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) “Пионер”. В 1988-1991 гг. остававшиеся ракеты и пусковые установки были уничтожены в соответствии с Договором о РСМД.

Тактико-технические характеристики ракеты Р-12

| Начало разработки | 13 августа 1955 г |

| Организация-разработчик | ОКБ-586 |

| Изготовитель | завод № 586 (г. Днепропетровск), Омский авиазавод |

| Летные испытания | 22 июня 1957 г.-декабрь 1958 г. |

| Постановка на дежурство | 15 мая 1960 г. (наземная ПУ), 1 января 1963 г. (шахтная ПУ) |

| Количество ступеней | 1 |

| Топливо | хранимое жидкое |

| Тип пусковой установки | наземная ПУ, Р-12У наземная ПУ, шахтная ПУ “Двина” с газодинамическим стартом |

| Количество и мощность боевых блоков | 1 x 2,3 Мт |

| Масса головной части | 1,6 т |

| Максимальная дальность | 2080 км |

| Система управления | автономная инерциальная |

| Точность | ПО 5 км |

| Длина | 22,1 м |

| Максимальный диаметр |

1,65 м |

| Стартовая масса |

47,1 т |

| Окислитель |

АК-27И (смесь 27% азотного тетраоксида и 73% азотной кислоты ингибированная йодом) |

| Горючее | керосин ТМ-185 |

| Тяга ДУ (ур. моря/вакуум) | 628 / 721 кН |

| Время подготовки к пуску | 205 мин из готовности № 4, 140 мин из готовности № 3, 60 мин из готовности № 2, 30 мин из готовности № 1 |

Добавить комментарий

oruzhie.info

Ракетный комплекс Р-12 (8К63, SS-4, Sandal)

Однако, поскольку проблема ампулизации жидкостных двигательных установок на тот момент ещё не была решена, то время хранения этих ракет в заправленном состоянии было весьма ограниченным. Потому, в целях экономии, подавляющая часть ракет в войсках хранилась в “сухом” виде, и хотя время заправки топливом было существенно снижено, общее время подготовки к пуску оставалось большим. Если сюда ещё добавить крайне низкую защищённость стационарных стартов (а на первых порах и просто её отсутствие), то говорить об этих комплексах как об оружии ответного удара не приходилось.

После проведения заправочных операций и прицеливания ракета была готова к пуску. Общее время предстартовой подготовки достигало 3 часа и в значительной степени зависело от уровня обученности боевых расчётов. Обычно ракеты хранились без головных частей в специальных сооружениях и вывозились к месту старта только перед непосредственным применением.

Уже к концу 50-х годов защищённость БРК с открытыми стартами считалась недостаточной. Требовалось кардинально повысить стойкость ракетной техники к поражающим факторам ядерного взрыва. Специалистам выход виделся в укрытии ракет под землей в специальных шахтах.

|

| 20. На пусковом столе |

|

| 22. Комплекс Р-12 «Двина». Сечение шахты |

КБ Янгеля было поручено разработать модификацию своей ракеты для шахтной пусковой установки. Разработку ШПУ поручили конструкторскому коллективу под руководством В.П. Бармина. В ноябре 1958 г. маршал М.И. Неделин принял решение о строительстве на ГЦП-4 двух опытных шахт для натурного эксперимента с пуском ракеты Р-12. На рекогносцировку и выбор места понадобилься всего месяц (НИИ-88, НИИ-4 МО, ЦПИ-31МО, ОКБ-586 и ГСКБспецмаш). В июне 1959 года на полигоне Капустин Яр развернулись строительные работы. Несмотря на сложные гидрогеологические условия в этом районе, работы первой очереди удалось закончить в сжатые сроки. Так была построена первая экспериментальная шахтная ПУ «Маяк» (всего было две шахты — «Маяк-1» и «Маяк-2»). Оригинальный проект Маяк имел «курган» 7 м высоты сформированный из вырытой земли. Он был виден на расстоянии от 10 до 15 км в голой степи Капустиного Яра, оправдывая название «Маяк». Сооружение кургана было вынужденным — на глубине 20 м военные строители столкнулись с плывуном. На расстоянии 150 м от шахты был сооружен подземный бункер для проверочно-пусковой аппаратуры.

2 сентября 1959 г. состоялся первый пуск Р-12 с шахтной ПУ «Маяк-1». Ракете этой было дано обозначение 63Ш. Ракета свободно вышла из сооружения и легла на расчётную траекторию. До 57-й секунды полёт проходил нормально, а на 58-й — ракета потеряла устойчивость и устремилась к земле. Как потом выяснилось, падение произошло из-за того, что при старте был срезан один из стабилизаторов вместе с рулевой машинкой. В ходе дальнейшей доводки все проблемы удалось решить.

В соответствии с воспоминаниями Михайлова В.М., инженера Харьковского ОКБ-692/Хартрон:

«По личному указанию Н.С. Хрущёва приступили к экспериментальной отработке старта перспективной ракеты 8К63 непосредственно из шахты. Для этого на полигоне Капустин Яр был насыпан курган, внутри которого помещался стартовый стакан с ракетой. Командный пункт находился в 50-60 метрах. Там разместилась группа пуска: полковник Калашников А.С., от ГУРВО и ВП входил я. Вместе с представителями промышленности из Днепропетровска и Харькова нас было 5 человек. Не было никаких гарантий сохранности ни изделия, ни нас в случае взрыва. Тем не менее, после запуска двигателей показалась ракета, закопченная, с черными полосами. С необыкновенным глухим звуком она вырвалась из шахты и бодро ушла в небо. В облаках её плохо было видно. Мы, довольные подбежали к шахте. Товарищи осмотрели шахту. Пусковой стакан, который стоял вокруг ракеты, был смят. А я посмотрел, что делается вокруг шахты. Увидел оторванную рулевую машинку. Будучи специалистом по системе управления, я понимал, что ракета на трех рулях далеко не улетит и предложил товарищам уйти в землянку. Этот окоп — какая-никакая, но всё-таки защита. На 85-й секунде полёта исчез звук. Это сработал механизм аварийного выключения. Времени прошло немало, так что ракета упала на достаточном удалении.

Когда мы приехали на техническую позицию, то увидели там ликование. Все смотрели видеозапись пуска. Не было никакой проблемы ужесточить стакан. Через два месяца произвели повторный запуск. Запуск был удачный. Это было эпохальное событие. Вскоре пусковые шахты стали сооружаться не только для 8К63, но и для новых стратегических ракет 8К64.» [39]

30 мая 1960 г. вышло постановление правительства № 560-226 о создании шахтных пусковых установок для ракет Р-12 («Двина»), Р-14 («Чусовая»), Р-16 («Шексна»). А 14 июня 1960 г. подписан приказ ГКОТ «О создании ШПУ ракет Р-12, Р-14, Р-16 (Главный конструктор М.К. Янгель) и Р-9А (Главный конструктор С.П. Королев) «Двина», «Чусовая», «Шексна», «Десна» ». В июне же правительством поставлена задача разработать унифицированную ракету Р-12У (8К63У) для наземных стартов и ШПУ.

Новую систему прицеливания (8Ш21) шахтного комплекса, как и в случае наземного (8Ш14) была разработана киевским заводом «Арсенал».

|

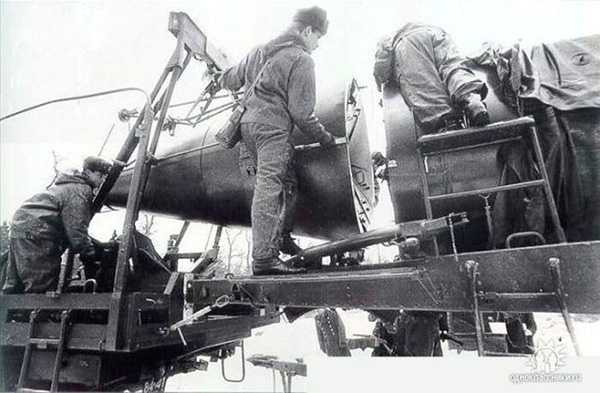

| 24.

Погрузка ракеты 8К63У на установщик 8У237(?) с помощью крана 8Т26 |

Первый испытательный пуск модернизированной Р-12У с наземного старта проведен 30 декабря 1961 года, испытания окончательно завершены в октябре 1963 года. В этом же году, 15 июля, принято Постановление Совмина СССР, которым на вооружение принята новая Р-12У, получившая позднее в войсках индекс Р-12Н (наземный «мобильный» комплекс 8П863). Впрочем, по-настоящему мобильным этот комплекс мог считаться только условно…

Почему «У»? Индекс «У» стали прибавлять на ЮМЗ к первоначальному заводскому индексу ракет после их доработки для пуска из ШПУ. Так и появились 8К63У, 8К64У, 8К65У — варианты стратегических ракет, унифицированных для наземного и шахтного старта. Это не означает, что они были полностью одинаковы. Например, в шахтной версии 8К63, как говорилось выше, отсутствовали хвостовые стабилизаторы.

|

| 23. Пусковой стол — шахтный вариант |

Ракетный полк в г. Плунге (Литва) стал первым, где еще 1 января 1963 года состоялась постановка на боевое дежурство первого мобильного ракетного комплекса с Р-12Н, а 5 января 1964 года был принят на вооружение РВСН шахтный БРК с ракетой Р-12У.

Конструкция самой ракеты каких-либо значительных изменений не претерпела. Была модернизирована СУ. А вот стартовый комплекс представлял собой ряд сложных инженерных сооружений.

|

| 25.

Установка Р-14 в шахту. Также это делалось и для Р-12 |

На основе полученных тестов на Спецмаше был разработан ракетный комплекс 8П763 получивший кодовое имя «Двина». С 1960 г. по всей стране началось строительство шахтных пусковых установок.

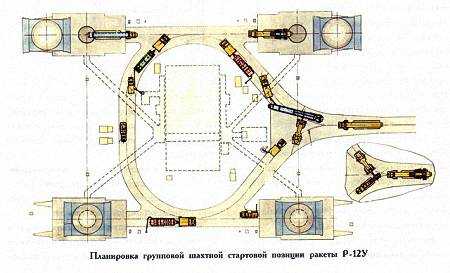

На одной стартовой позиции по углам прямоугольника с размерами 80 на 70 м сооружались четыре ШПУ. В центре был укрепленный технологический блок, в котором размещались защищенный командный пункт, подземные хранилища компонентов топлива, боезаряды и газы, необходимые для ракеты, электрический генератор и необходимые расходные материалы для 30 дневной автономной работы в полной готовности к пуску. На дне бетонированного ствола шахты глубиной 30 м и диаметром 7 м (под ракету Р-12) размещался стартовый стол, на который устанавливалась ракета. При запуске двигателей ракеты горячие газы выходили в газоотвод между стволом шахты и специальным металлическим стаканом диаметром 5 м, толщиной 16 мм, защищавшим ракету. Вверху шахты газоотвод имел расширение и направляющие лопатки для отвода горячих газов в сторону с целью снижения теплового воздействия на ракету. Сверху шахта защищалась многотонной «крышей», сдвигавшейся по рельсам перед пуском ракеты. Разработкой шахтных сооружений для ракет Р-12, Р-14 занималось ГСКБспецмаш под руководством В.П.Бармина. Выход ракеты из шахтного ПУ производился по направляющим, закрепленным внутри стакана шахты (следует отметить, что на первом, экспериментальном «Маяке» направляющих не было).

Стартовый комплекс 8П763 («Двина»):

— 4 шахтных пусковых установки (расстояние между ШПУ – 70-80 м),

— подземный командный пункт,

— система заправки и др.

Размеры шахтной пусковой установки: высота – 24,126 м., диаметр стального стакана – ок.3 м., внутренний диаметр бетонного ствола – 4,8-5 м., внешний диаметр ствола – 7,2-7,5 м.

Защитное устройство: плоское 8У13. Устройство открывания крыши – рельсовое, сдвигается в сторону.

Установщик – 8У237. Система заправки – 8Г147. Кабельные машины – 8Н218.

|

| 19б. Схема шахтной групповой позиции |

Ракеты загружались в шахты при помощи установщика специальной конструкции. К ним пристыковывались заправочные магистрали и кабели управления и внешнего энергоснабжения. В таком состоянии ракеты находились до начала предстартовой подготовки, в ходе которой осуществлялась заправка баков компонентами топлива и проводились другие необходимые предпусковые операции.

Кроме изменений, сделанных для обеспечения возможности пуска как с наземной, так и с шахтной пусковых установок, Р-12У также имела более современные системы наведения и управления. Это дало возможность использовать один бак окислителя вместо двухбаковой системы, использованной в целях гравитационной центровки на оригинальной Р-12.

* * *

rvsn.ruzhany.info

Р-63С. Р-39 Airacobra. Модификации и детали конструкции

Вторая и последняя серийная модификация «Кингкобры» — Р-63С. Всего изготовлено 1227 Р-63С двух производственных серий. Самолеты двух серий имели между собой ряд незначительных отличий. Первыми были построены 215 Р-63С-1-ВЕ. затем — 1012 Р-63С-5-ВЕ. На всех Р-63С стояли двигатели V-1710-117, от Р-63А самолеты внешне отличались наличием подфюзеляжного киля. Большинство Р-63С в рамках ленд-лиза получил Советский Союз, 300 самолетов — Свободная Франция. Французы использовали Р-63С в годы второй мировой войны для патрулирования воздушного пространства Северной Африки и Италии, а в 1948 г. в боевых действиях в Индокитае.

200 Р-63С модернизировали в пилотируемые мишени RP-63C-2BE. Самолеты-мишени на базе Р-63С не имели подфюзеляжных килей.

Количество построенных, шт. 1227

Вооружение: одна 37-мм пушка, четыре 0.50-калиберных пулемета

Двигатель Аллисон V-1710-117

Мощность, л.с. 1355

Максимальная скорость, мили/час 410 миль/ч на высоте 25 000 футов

Скороподъемность 25 000

футов за 8,6 мин.

Практический потолок, футы 38 600

Максимальная дальность полета, мили 2100

Боевая дальность полета, мили 320

Размах крыла, футы 38 футов 4 дюйма

Длина 32 фута 8 дюймов

Высота 12 футов 6 дюймов

Масса пустого 6800 фунта

Масса полная 8800 фунтов

Максимальный взлетный вес 10 700 фунта

Максимальная емкость внутренних топливных баков 128 галлонов

Максимальная емкость внешних топливных баков 225 галлонов

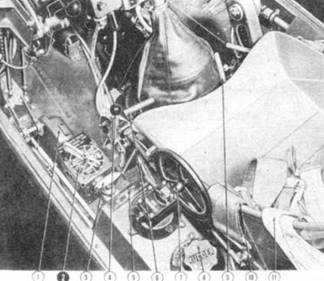

Верхняя часть приборной доски и передняя часть левого борта кабины летчика. Снимок из руководства по техническому обслуживанию самолета. 1. рукоятка открывания дверцы 2. форточка 3. сектор газа 4. флюорисцентная лампа 5. рычаг аварийного сброса дверцы 6. звуковой сигнал уборки/выпуска шасси 7. Трубопровод подвода теплого воздуха для обогрева козырька фонаря кабины 8 стояночный тормоз 9. тумблер включения прицела 10. ручка управления 11. прицел 12. флюорисцентная лампа

Ручка управления и правая дверца кабины. 1. ручка управления 2. регулятор подачи кислорода А-12 3. аварийная кнопка подачи кислорода 4. рукоятка уборки/выпуска шасси 5. рукоятка сброса внешней нагрузки 6. рукоятка открывания дверцы 7. ручка подъема/опускания стекла дверцы 8. карман для топографических карт

Интерьер кабины, левый борт. 1. ручка управления 2. кран подачи топлива 3. переключатель противооблединителыюй системы 4. рукоятка системы сброса внешней подфюзеляжной 5. управление триммерами 6. рукоятка сброса внешней нагрузки с центрального пилона. 7 управление триммером руля высоты. 8. управление триммером руля направления 9 аварийный сброс подкрыльевой разгрузки. 10. ремни безопасности 11. плечевая привязная система.

Две сотни самолетов Р-63С-1-ВЕ были модернизированы в пилотируемые самолеты-мишени и получили обозначение RP-63C-2- DT. Они были похожи на RP-63A. Оставшиеся RP-63C в 1948 г. переоборудовали в беспилотные мишени QP-63C-2-BE.

Р-63С

P-63F

RP-63G

Тринадцать истребителей Р-63Е под обозначением Р-63Е-1-ВЕ построили до получения заказа на 2930 самолетов Р-63Е (эти машины обозначались Р-63Е-5-ВЕ). На Р-63Е-1-ВЕ ставились двигатели V- 1710-109, кроме того имели крыло, отличное от крыла самолетов Р-63А и Р-63С; такое же крыло было установлено на единственном построенном P-63D.

Всего было построено только два самолета P-63F. От Р-63С их отличало только более узкое вертикальное оперение и двигатель V-1710-135. На снимке — первый из двух построенных Р- 63F. Второй самолет имел серийный номер 43-11720.

Последний пилотируемый самолет-мишень на базе «Кингкобры» — RP-63G. Всего изготовили 32 таких машины. От RP-63C их отличали двигатели V-1710-135 мощностью 1425 л.с.

Опытный RP-63G с серийным номером 45-57300 был оснащен экспериментальным V-образным хвостовым оперением. Несмотря на хорошие результаты испытаний, необычное оперение на «Кинг кобрах» не прижилось.

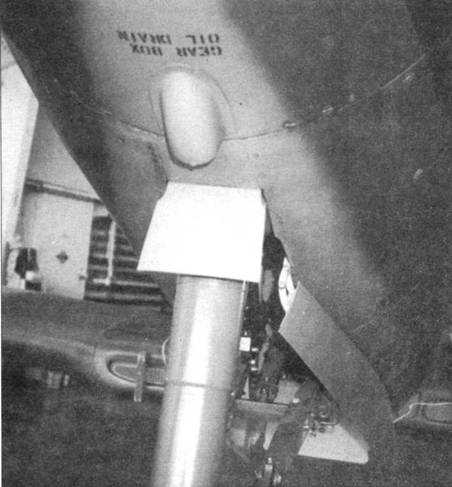

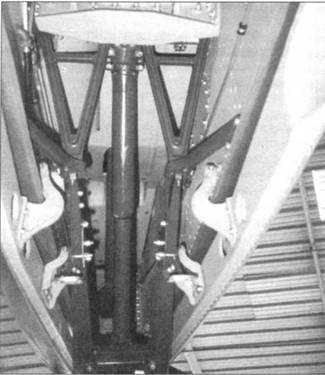

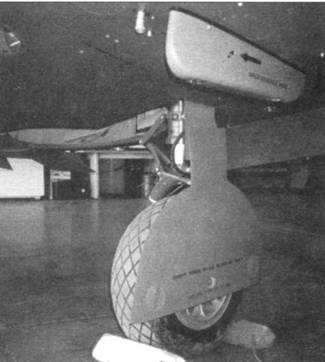

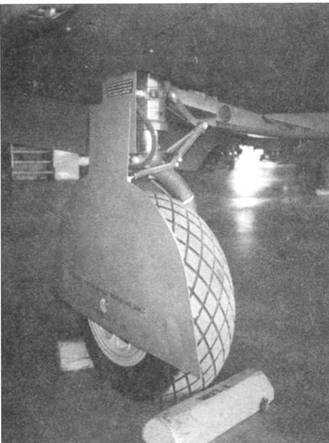

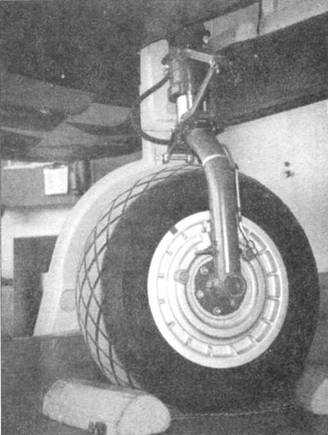

Стойка носовой опоры шасси «Кингкобры» имеет небольшие опиичия по сравнению со стойкой опоры шасси «Аэрокобры». Наиболее заметное внешне — двузвенник.

Створки шасси ниши носовой опоры шасси «Кингкобры» идентичны створкам ниши шасси «Аэрокобры».

Интерьер передней части ниши носовой опоры шасси. Стойка окрашена в зеленый цвет, интерьер ниши — в желтый.

Черная панель электропредохранителей расположена на задней стенке ниши носовой опоры шасси.

Вид спереди на левую основную опору шасси.

Интерьер ниши правой основной опоры шасси.

Ниша колеса левой основной опоры шасси. В отличие от «Аэрокобры» на «Кингкобре» внутренние створки ниш не устанавливались.

Левая основная опора шасси, вид изнутри. Стойка окрашена в зеленый цвет, диски колеса с обеих сторон — серебрянка. Интерьер ниши шасси и внутренняя поверхность створки — желтые.

Крупный план верхней части стойки правой основной опоры шасси, вид изнутри.

Правая основная опора шасси, вид спереди слева.

Правая основная опора шасси, вид изнутри. Обратите внимание на проводку магистрали гидравлического тормоза.

Многие «Кингкобры», особенно предназначенные для отправки в Советский Союз, имели на втулке воздушного винта храповик, позволявший запускать двигатель от автостартера.

Лопасть воздушного винта. «Выходные» данные и логотип фирмы Аэропродакс наносились на каждую лопасть.

На нижней поверхности в носу фюзеляжа находится прикрытое колпаком вентиляционное отверстие маслобака.

На снимке хорошо виден лючок для выброса стреляных гильз от пулемета, такой же лючок имеется по левому борту.

Кабина «Кингкобры» очень похожа на кабину «Аэрокобры». Ниже дверцы на борт нанесена официальная спецификация самолета. Непосредственно за дверцей видна крышка заливочной горловины этилен-гликолевого бачка.

Передний узел крепления натяжной радиоантенны.

Воздухозаборник карбюратора имеет прямоугольное сечение вместо овального на «Аэрокобре».

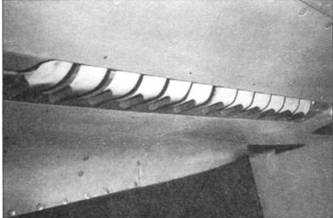

Вид сверху на 12 индивидуальных выхлопных патрубков, правый борт.

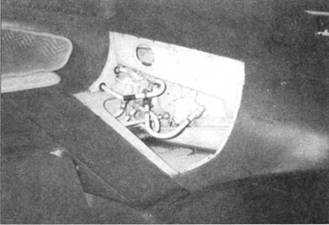

Участок центроплана со снятым листом обшивки.

Открыта крышка разъема подсоединения к бортовой сети наземного источника электроэнергии. Напряжение бортовой электросети «Кингкобры» составляло 24 В.

Участок нижней поверхности центроплана левой плоскости крыла.

Через воздухозаборники в носках центроплана воздух подводился к маслорадиатору и радиатору двигателя. Обратите внимание на небольшой воздухозаборник треугольного сечения.

Воздуховоды изнутри окрашены в черный цвет.

Под фюзеляжем подвешен дополнительный топливный бак. На этом узле можно было подвешивать баки емкостью 64 или 75 галлонов.

Вид на внешний топливный бак сзади. Видны также открытые створки трех маслорадиаторов.

По одному аэронавигационному огню установлено в кромках правой и левой законцовок крыла — совершенно иная чем на «Аэрокобре» установка АНО. Идентификационные огни «Кингкобры» не отличаются от светотехнических устройств аналогичного назначения на «А эрокобре».

Приемник воздушного давления монтировался на нижней поверхности левого крыла.

Вместо убираемой посадочной фары как на Р-39, на «Кингкобре» ставилась фиксированная посадочная фара в носке левой плоскости крыла.

Простой отклоняемый закрылок «Кингкобры» принципиально отличался от закрылков «Аэрокобры». На снимке — отклоненный правый закрылок, максимальный угол отклонения 45 град.

Обшивка элеронов «Кингкобры» — металлическая, а не матерчатая как на Р-39. Триммеры на элеронах имелись только у самолетов P-63C–I-BE и Р-63С-5-ВЕ.

В носке правой плоскости крыла установлена камера фотокинопулемета.

Отклоненный правый закрылок. Привод закрылка — электрический

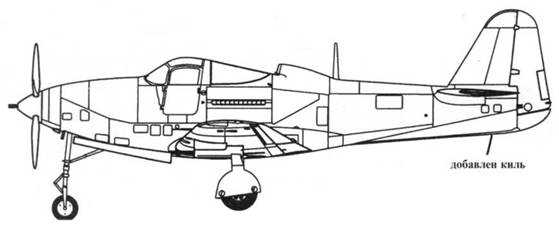

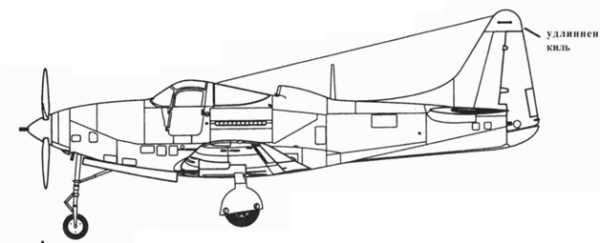

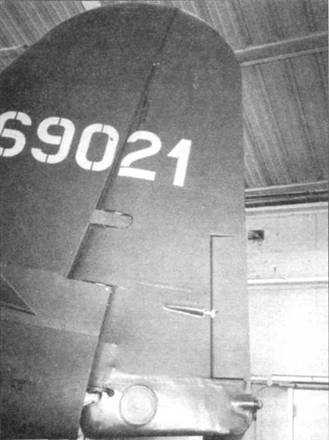

На Р-63А высота руля направления такая же как высота киля.

После установки подфюзеляжного киля на истребителе Р-63С общая высота вертикального оперения стала больше высоты руля направления.

Обшивка руля направления — полотняная. Привод триммера расположен слева.

Ниже триммера на руле направления закреплен строевой огонь белого цвета.

Крепление натяжной радиоантенны к килю.

Подфюзеляжный киль истребителя Р-63С был введен для улучшения устойчивости по курсу.

Вид снизу на руль высоты, обратите внимание на привод триммера.

Триммер имеется только на левом руле высоты.

На правом руле высоты вместо триммера установлена регулировочная пластина. Обшивка элеронов «Кингкобры» выполнена из металла, однако обшивка рулей — полотняная.

Приборная доска истребителя P-39N из авиационного музея в Янксе.

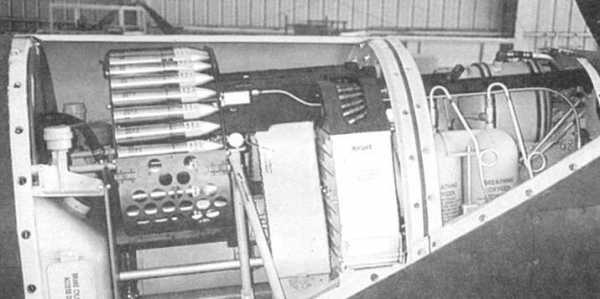

Отсек вооружения истребителя Р-63А, на котором летал Фрэнк Борман

Большинство из 20 построенных истребителей Р-39С поступили на вооружение 31st Pursuit Group. Это были первые «Аэрокобры» окрашенные по стандартной схеме: грязно- оливковый верх и нейтрально серый низ. Самолеты имели маркировку USA АС предвоенного образца.

Р-4Ю лейтенанта Зида Фонтейна из 347-й истребительной группы. Новая Каледония, апрель-май 1942 г. Самолет окрашен по землисто/зеленой камуфляжной схеме RAF.

P-39D-1 — BE лейтенанта И.А. Эриксона из 35-й истребительной эскадрильи 8-й истребительной группы, Милн-Бэй, Новая Гвинея, 1942 г.

P-39 лейтенанта Лесли Спунта из 57- й истребительной эскадрильи 54-й истребительной группы. 54-я группа дислоцировалась на Аляске с июня по декабрь 1942 г. Самолеты группы действовали над Алеутскими островами.

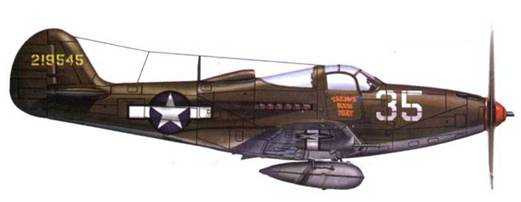

На истребителе P-39Q-1 «ТАRAWA BOOM DEAT» летал майор Джозеф X. Пауэлл из 72-й эскадрильи 21-й истребительной группы, Марианские острова, 1944 г.

P-39N майора В.Ф. Сиротина, ВВС РККА. 1944 г.

Поставленные в Советский Союз «Кингкобры» были окрашены по стандартной схеме для самолетов USAAF: грязно оливковый верх и нейтрально серый низ Как правило, на вертикальном оперении сохраняется написанный желтой краской серийный номер

Истребитель P-39Q ВВС Свободной Франции. GC III/6 «Rossillon», 1944 г. Самолеты данного французского подразделения выполнили несколько полетов на патрулирование побережья Северной Африки.

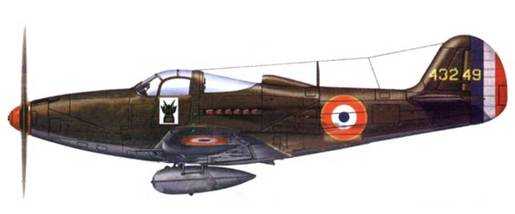

Р-63С «Кингкобра» из GC II/9 «Auvergne», Индокитай, 1949 г.

На восстановленном истребителе Р-63 «Кингкобра», который ныне хранится в Чино, шт. Калифорния, некогда летал астронавт Фрэнк Борман. Обратите внимание на качество реставрации: воспроизведены не только детали носового отсека фюзеляжа с вооружением, но и надписи на снарядах к 37-мм пушке.

Носовой отсек вооружения «Кингкобры» со снятыми панелями обшивки. Силовая конструкция фюзеляжа в носовой части по сравнению с «Аэрокоброй» изменена с целью облегчения обслуживания пушки и пулеметов — отсутствует горизонтальный стрингер.

Баллоны с кислородом расположены в самой передней части носового отсека по обоим бортам. Пушка и пулеметы на «Кингкобре» располагались так же, как на «Аэрокобре», но в остальном компоновка носового отсека фюзеляжа полностью изменена.

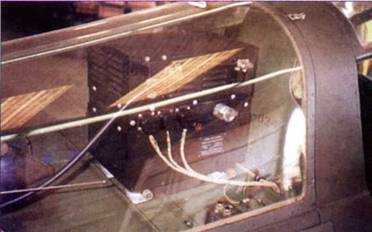

Вид сквозь задний сегмент фонаря кабины «Кингкобры». Хорошо виден радиоприемник.

Между стволами пулеметов находится маслобак. На «Кингкобре» добираться к маслобаку гораздо удобнее, чем на «Аэрокобре».

Интерьер носового отсека фюзеляжа окрашен в ярко-желтый цвет. На снимке хорошо виден патронный ящик правого 12,7-м пулемета.

Кресло летчика истребители Р-63А «Кичгкобра».

Общий вид приборной доски истребителя Р-63 «Кингкобра». Она очень сильно похожа на приборную доску истребителя P39N «Аэрокобра». Интерьер кабины зеленого цвета.

Внутренняя поверхность левой дверцы кабины истребителя Р-63 А.

Приборная доска «Кингкобры» крупным таном. Обратите внимание на отсутствие рукояток ручной перезарядки пулеметов.

Левый борт кабины «Кингкобры». Преемственность с кабиной «Аэрокобры» очевидна.

Внутренняя поверхность правой дверцы кабины истребителя Р-63А. Хорошо виден карман для топографических карт.

Интерьер кабины Р-63 А. Кресло демонтировано. Обратите внимание на ярко-красный огнетушитель.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru